| A.证明了唐朝创立了屯戍制度 | B.可成为当时边治未溃的证据 |

| C.说明新疆正式纳入中国版图 | D.反映了西域地区的开发程度 |

年代 | 宝钞 | 白银 | 谷物和绢布 |

1402~1424 (明成祖) | 82. 5 | 1 | 16. 5 |

1424~1425 (明仁宗) | 66. 7 | 0 | 33. 3 |

1425~1435(明宣宗) | 22. 5 | 2. 5 | 75 |

1435~1449(明英宗正统年间) | 0 | 64. 8 | 35. 2 |

1450~1456(明代宗) | 0 | 90 | 10 |

1457~1464 (明英宗天顺年间) | 0 | 93. 9 | 6. 1 |

1464~1487 (明宪宗) | 0 | 100 | 0 |

| A.明朝后期物价恶性膨胀 | B.专制政府对经济宏观调控的削弱 |

| C.老百姓生活的日益贫困 | D.宝钞崩溃是白银货币化主要原因 |

材料

| 命题 | 解读 |

| 多因素的互动耦合引发成功改革 | 若没有较强主体力量,难以确保政策的连贯性;较好的初始条件与较大的创新力度间有显著的替代关系;较复杂的外部环境并不会造成显著阻碍,反而能成为变革的驱动力;“创新力度”作为辅助条件,其大小并不必然导致改革的成败。要与其他条件协调才能生效。 |

| 强主体的改革容易成功 | 在封建集权制国家,皇权至高无上,人治色彩浓厚,帝国权力的实际主宰者(不一定是皇帝)对于改革所持的态度就显得尤为重要。 |

| 改革措施、过程要求与创新力度相辅相成 | 一方面,措施过少会导致失败,即未及时变革、配套措施不足,容易失败;另一方面,在弱主体的前提下,措施过多则会加速失败。这意味着成功的改革需要措施数量、主体力量和适度创新相匹配。 |

| 改革呈现历史周期率,王朝初期的改革容易成功 | 一般来说,王朝初期的改革容易成功,所以改革要选择恰当的时机,文景之治、光武中兴和贞观之治均处于王朝的前期,初期的改革更能发挥基础优势,或者及时逆转劣势。 |

| 核心条件的缺失致使改革失败 | 失败改革的分析有四个核心条件(较差的初始条件、较弱主体力量、较少变革措施、较低执行要求) |

——摘编自徐国冲潘玲珑《改革是怎样炼成的?基于中国历史上重大改革的定性比较分析》

上表是学者对中国历史上重大改革考察后提出的命题及解读,根据材料,提取一个关于变法和改革的观点,并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,表述成文;论述充分,史实准确)材料 在1933年废两改元之前,中国经济生活中流通的货币有银两、银元、铜元(清末制钱)和纸币。铸造货币(硬币)的既有中央政府又有地方政府,还有私人银炉。纸币发行权也极为分散:享有发行权的既有华资银行,又有外资银行。华资银行又分国家银行、商业银行和地方银行;每一种货币都是形式多样,表现出明显的区域性特征;伴随着贸易而输入的各国货币,也广泛流通于中国。

——摘编自贺水金《不和谐音:货币紊乱与近代中国经济、社会民生》1840 年至1911年中国货币形式和数量

| 货币形式 | 数量 | 以元计值 | 百分率(%) |

| 中国银元 | 240000000 元 | 240000000 | 9.6 |

| 外国银元 | 1080000000 元 | 1080000000 | 43.4 |

| 铜元 | 200000000000枚 | 149000000 | 5.9 |

| 银两票 | 30000000 两 | 42000000 | 1.7 |

| 银元票 | 50000000元 | 50000000 | 2 |

| 铜钱票 | 134000000 串 | 100000000 | 4 |

| 外国钞票 | 110000000 元 | 110000000 | 4.4 |

| 银锭 | 250000000 两 | 347000000 | 14 |

| 铜钱 | 500000000000枚 | 373000000 | 15 |

| 总数 | 2491000000 | 100 |

—摘自郝延平《中国近代商业革命》

从以上材料中提炼出一个历史信息,结合所学知识对其合理解析。(可以从总体上或局部提取历史信息,所提取的历史信息要明确,解读合理,史论结合。)

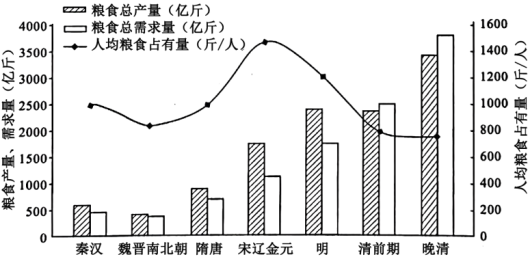

①从秦汉到晚清人均粮食占有量逐渐下降

②生产技术进步影响隋唐至宋元粮食供求

③高产作物使明至清前期粮食总产量大幅增加

④赋税制度变革影响了清前期人均粮食占有量

| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |

材料

| 命题 | 解读 |

| 多因素的互动耦合引发成功改革 | 若没有较强主体力量难以确保政策的连贯性;较好的初始条件与较大的创新力度间有显著的替代关系;较复杂的外部环境并不会造成显著阻碍,反而能成为变革的驱动力;“创新力度”作为辅助条件,其大小并不必然导致改革的成败,要与其他条件协调才能生效 |

| 强主体的改革容易成功 | 在封建集权制国家,皇权至高无上,人治色彩浓厚,帝国权力的实际主宰者(不一定是皇帝)对于改革所持的态度就显得尤为重要 |

| 改革措施、过程要求与创新力度相辅相成 | 一方面,措施过少会导致失败,即未及时变革、配套措施不足容易失败;另一方面,在弱主体的前提下,措施过多则会加速失败。这意味着成功的改革需要措施数量、主体力量和适度创新相匹配 |

| 改革呈现历史周期律,王朝初期的改革容易成功 | 一般来说,王朝初期的改革容易成功,所以改革要选择恰当的时机,文景之治、光武中兴和贞观之治均处于王朝的前期,初期的改革更能发挥基础优势,或者及时逆转劣势 |

| 核心条件的缺失致使改革失败 | 失败改革的分析有四个核心条件(较差的初始条件、较弱主体力量、较少变革措施、较低执行要求) |

——摘编自徐国冲、潘玲珑《改革是怎样炼成的?——基于中国历史上重大改革的定性比较分析》

上表是学者对中国历史上重大改革考察后提出的命题及解读,根据材料,提取一个关于变法和改革的观点,并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,表述成文;论述充分,史实准确)| 计布二丈五尺 计麻三斤 计租二石 肆拾肆亩已受廿亩永业 合应受田壹倾叁拾壹亩廿三亩口分 八十七亩未受- - 亩居住园宅 |

| A.土地兼并现象得到了遏制 | B.农业生产时间有一定保障 |

| C.征税的标准是以财产为主 | D.政府对农民人身控制减弱 |

| 白居易《重赋》 | 租庸者,谷帛而已……(今)国家定两税(指户税和地税),本意在爱人。厥初防其淫,明教内外臣。税外加一物,皆以枉法论。 |

| 《旧唐书·宪宗传》 | 元和六年(811年),注意维护宣官神策中尉之权,但拒绝接受处州刺史进贡的助军钱绢,并颁布抚恤百姓德音以革弊立防。 |

| 《南郊赦文》 | 唐文宗(809—840年)(时牛僧孺、李德裕党争,文宗领诏令)天下除二税外,不得辄有科配,其擅加杂榷率,一切宜停。 |

| A.藩镇割据削弱中央集权 | B.政府重视减轻农民经济负担 |

| C.政治斗争加剧农民起义 | D.土地兼并盛行威胁租庸调制 |

| A.新式学堂已摆脱传统教育的模式和观念 |

| B.近代教育呈现出新旧交织的转型期特征 |

| C.该学堂的创办是中国教育近代化的标志 |

| D.学堂选官已经成为官员选拔的主要方式 |

| A.世俗王权高于教皇权力 | B.教廷试图维护封君封臣制 |

| C.英国封建制度走向瓦解 | D.英国进入君主立宪制时期 |