材料一 “一边倒”是新中国成立初期独立自主和平外交政策框架中最核心的方针。它的形成与第二次世界大战结束前后的国际关系密切相关。当时的国际关系有两条线索:一是雅尔塔体系的建立;二是冷战的开始与两大阵营的形成。这使中国不能置身局外,中间道路难以行得通,“一边倒”就是在这样一个复杂的国际背景下酝酿形成的。

——丁明《战后国际关系与我国建国初“一边倒”方针的形成》

材料二 中美之所以能够在1969—1972年实现缓和,改变朝鲜战争后一直存在的敌对状态,苏联因素是第一位的。正如毛泽东在1973年2月在会见基辛格时所言:我们两家出于需要,所以就这样,把两只手握在一起。基辛格也在回忆录中说:“北京和华盛顿正是对苏联力量有一种共同的关切才走到一起的。”即便缓和过程充满了猜忌、犹疑、彷徨甚至是挫折,中美两国最终走到了一起,并在相互交往中扩大互信的基础和互利的领域,不断丰富着中美关系的内涵。毕竟,中美关系实现正常化是历史的大势所趋:意识形态和社会制度间的差异和隔膜终究不能将世界上举足轻重的两个国家永久地分隔开来。

——摘编自沈志华《冷战国际史二十四讲》

材料三 以下内容改革开放以来中国在联合国和地区性国际组织中的重要活动及成就。

(一)中国全面参加与联合国事务,积极开展多边外交活动

(二)倡导召开了联合国五个常任理事国首脑的历史性首次会晤

(三)积极参加亚太经合组织的各项活动

(四)倡导和推动建立上海合作组织

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出“一边倒”方针提出的“复杂的国际背景”。结合所学知识,分析这一方针实施的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述中美关系走向缓和的历史条件。

(3)根据材料三,概括改革开放以来中国外交活动的特点。

材料一

| 材料 | 结论 | |

| 甲 | 《后汉书·东夷列传》记载:“建武中元二年,倭奴(古日本)国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。” | 汉朝时中国和东亚诸国已有官方往来 |

| 乙 | 史料 1:两汉之际,印度佛教传入中国;唐朝玄奘西行取经,鉴真东渡日本 史料 2:中国的丝绸、瓷器、茶叶等沿丝绸之路传到西方,胡桃、胡椒、棉花等从西方运到东方 史料 3:675 年新罗开始采用唐朝的历法;唐太宗设置的十部乐,其中一部是高丽乐。 史料 4:乾隆二十二年宣布关闭江浙闽三海关,外商只准在粤海关一口贸易 | ① ② ③ …… |

——根据教材及相关资料整理

(1)材料一甲组的结论是否能够直接推导出来?请说明理由。通过乙组史料,你可以推导出中国对外交往的哪些特点?

材料二 “凡任何战争或战争之威胁,不论其直接或间接涉及联盟任何会员国,皆为有关联盟全体之事,联盟应采取措施,以保持各国间之和平……联盟会员国为维护和平起见,必须减缩各本国军备至适足保卫国家安全及共同履行国际义务的最少限度……联盟会员国约定,无论何时联盟会员国间发生争议认为适于仲裁或司法解决,而不能在外交上圆满解决者,将该问题完全提交仲裁或司法解决。”

——《国际联盟盟约》

(2)根据材料二概括国联在维护世界和平方面的具体举措。结合所学,从“国际法应用”的角度,阐述一战爆发的原因。

材料三 中国对外政策和外交行为是根据不断变化的外部形势作出的反应。二战后影响中国对外关系的外部环境,基本上可以分为两个阶段。一个是冷战阶段,世界政治的最主要特征是美苏两极对立。另一个是“后冷战”阶段,“一超多强”和多极化发展趋势支配着世界政治。

————摘编自牛军《中华人民共和国对外关系史概论》

(3)结合材料三和所学,请以新中国成立初期的史实为例对“中国的外交政策和外交行为是根据不断变化的外部形势作出的反应。”加以说明。

材料一 朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系…自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。…中国近代(1840—1919)外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交现念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道……

——根据李敏《试论中国近代外交的转型》等文章改编

(1)根据材料一,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识评析中国近代外交转型的历史影响。

材料二 美国一向敌视中国共产党,即使到新中国成立前夕,美国政府仍没有改变对华态度,拒绝承认新中国。面对美国错误的对华政策,中国共产党除了联合以苏联为代表的一切反帝力量奋起反击外,别无选择。总之,新中国成立初期奉行的“一边倒”的外交政策是以毛泽东为代表的中共领导人在综合考虑了当时复杂的国际国内形势后所做出的明智选择。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国成立初期奉行“一边倒”外交政策的作用。

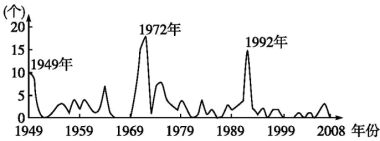

材料三 中华人民共和国六十年的外交历程,就是冲破各种阻力走向世界,与各种不同类型国家逐步建立友好合作关系的历史.中华人民共和国成立以来,形成了1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰(见下图)

(3)根据材料三并结合所学知识回答。请分析形成1972年建交高峰的国内外因素,并谈谈影响外交政策的因素有哪些。

材料一 政治制度,必然得自根自生。纵使有些可以从国外移来,也必然先与其本国传统有一番融合铸造,方能真实发生相当的作用。否则无生命的政治、无配合的制度、决然无法长成。

——钱穆《中国历代政治得失·序》

材料二 辛亥革命是中国近代化进程中一个新的里程碑,尽管它没有实现中国社会的近代化,但这次革命进行的民主制度试验,为后来中国革命和建设积累了经验和教训……孙中山晚年颇为深刻地认识到,建立共和,“民权何由而发达?则从团结人心,纠合群力始”……年轻的受过西方教育的中国人试图在中国建立一些与他们从国外尤其是从美国观察到的制度完全一样的制度。他们所建立的制度自然对中国人民毫无意义,很快就在中国的政治现实面前土崩瓦解。

——陈其泰《近代史上有关重大是非的两个问题的评价》

材料三 目前中国正在进行当代最伟大的社会实践……中国定将实现一种特殊的民主,这种民主将考虑到这个大国的社会、文化和经济特点。这种亚洲“社会主义民主”所涉及的是史无前例地继续思考“孔子的公共伦理”,不是抽象的复制西方资产阶级民主。

——2008年2月7日德国《新德意志报》

(1)说出两项隋唐时期中国“自根自生”的制度。根据材料二和所学知识,以孙中山为首的资产阶级革命派“进行的民主制度试验”为什么在“中国的政治现实面前土崩瓦解”?

(2)材料三说的“特殊的民主”在新中国成立初期是如何体现的?你从中国人民对民主政治的探索历程中得到什么启示?

材料一 秦在开疆拓土的过程中,灭义渠后在西北地区设陇西等三郡;开岭南,在南越之地设置南海等郡。汉王朝亦然,在匈奴故地陆续设立敦煌郡等,在西域设立西域都护府。西域都护是西汉政府在西域设立的最高军政长官,其职责主要是维护当地秩序,保障丝绸之路西域南北道的安全和畅通。秦从匈奴手中夺得河套地区后,就以“益田一顷,益宅九亩”的“拜爵”方法,将数以万计的中原汉族军民,“戍以充之和迁去开垦土地”。有汉一代,更是大规模实行屯田戍守、徙民实边的政策。自汉代起,“汉人”作为华夏民族的称谓已为境内外普遍接受。华夏民族与周边民族的融合发展到了一个新的阶段。内地居民迁入边地,对这些地区经济、文化的发展也有重要的影响。

——摘编自徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

材料二 “李唐起自西陲,历事周隋,不唯政制多袭前代之旧,一切文物亦复不间华夷,兼收并蓄。”北朝的胡人君主,都有大单于和中国皇帝的双重身份。唐太宗继承了同样的传统,一身兼中国大皇帝和草原上天可汗。在“回纥以南,突厥以北”有特辟的交通路线引向长安,号称“参天可汗道”。唐朝周边的许多地区实际上仍由原来地方族群的领袖管理,他们有“大都督”“大都护”这一类的名称,甚至还加上唐室中央政府的官衔。

——改编自向达《唐朝与西域文明》

材料三 习近平主席指出:“我国是统一的多民族国家,高举各民族大团结旗帜,引导各族群众增强对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。与此同时,每个民族、每个国家的前途命运也紧紧联系在一起,应该风雨同舟,荣辱与共,构建人类命运共同体。在民族关系与世界关系上展现出中国智慧、中国方案,成为中国引领时代潮流和人类文明进步方向的鲜明旗帜。

——改编自陈积敏《构建人类命运共同体思想的时代背景》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括秦汉政权处理民族关系的举措并说明其历史意义。

(2)依据材料二并结合所学知识,归纳唐朝前期处理民族关系的特点。

(3)综合上述材料并结合所学知识,简析对处理当今民族关系与国际关系的启示。

材料一 明朝自太祖朱元璋及以后诸帝放弃元朝凭借边疆向外扩展的做法,继承汉唐“守在四夷”的治边之策。朱元璋分封的诸子大都遣镇北方,前朝重北轻南的治边传统仍被明朝继承。为防范“北虏”南下,明朝修建九边重镇,修缮长城并驻重兵,以强硬的军事手段应对北方游牧势力。明朝对南部边疆也未放弃经营。在南部蛮夷地区大量派驻军队,以卫所的形式驻守各地。卫所军士有军籍,携带家眷子女,世代相继为军户。军士中大部分参加屯田,小部分驻防。在南部边疆各省,郡县、卫所互为表里,施政则相辅相制。卫所主要安置在农业地区及形胜险要之处,遂形成大规模的军事性质的移民浪潮,推动了卫所地区社会的发展。在设置卫所以外蛮夷聚居的边远地区,明朝普遍推行土司制度,总体上实行卫所与土司结合统治的双轨制。

——摘编自方铁《论元明清三朝的边疆治理制度》

材料二 新中国成立前后,为巩固和建设边疆,中国共产党采取了多样的政策措施对边疆进行治理。《中国人民政治协商会议共同纲领》作为新中国建国的政治纲领,对民族政策做了全面规定。指出“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”,“各少数民族地区,应实行民族的区域自治”。新中国成立初期,中国共产党派遣民族访问团赴西南、内蒙、东北等民族地区进行党的民族政策宣讲,积极争取边疆各少数民族对新中国的认识和了解,实现新生政权的稳固。与此同时,中央人民政府下发《中央人民政府关于处理带有歧视或侮辱少数民族性质的称谓、地名、碑碣、匾联的指示》,禁止民族间的歧视和侮辱。为实现共同纲领民族政策的需要进行培养民族干部,在北京设立中央民族学院,原新疆学院改称民族学院。截至1952年6月,全国已建立各级民族自治区共130多个,自治区内少数民族人口约计450万人。

——摘编自白江波《新中国成立以来我国边疆治理政策概述》

材料三 民族工作在国家治理中占有重要地位。“各民族一律平等,铸牢中华民族共同体意识,实现共同团结奋斗、共同繁荣发展”,是党从社会主义制度和治理体系整体优势高度对民族区域自治制度优势的集中概括。……以促进民族团结为核心,以实现各民族共同发展繁荣为目标,以社会治理现代化新理念为指引,进一步提升治理能力现代化水平,切实把民族区域自治制度的优势转化为民族地区的治理效能。

——摘编自陈亚联《把民族区域自治制度优势转化为治理效能》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝对南北边疆治理的不同措施并分析其积极意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国成立前后中国共产党治理边疆的主要特点。

(3)新时代提升民族地区治理体系和治理能力现代化水平,首先要充分认识到民族区域自治制度的显著优势。根据材料三,结合所学,简述民族区域自治制度的优势。

材料一 汉政府对(内附)胡人往往采取设置属国、道、都护府等机构“因其故俗”进行安置……汉政府一般是出于这样几个方面考虑安置胡人的。其一,是为了让降服的胡人“实空虚之地,使为中国(内地)捍蔽”,这就决定了胡人要为汉开疆拓土和防御守边。其二,是为了解决胡人之间纷争。其三,是为了防止胡人叛逃或“作乱”。其四,控制胡人,为我所用。……汉政府还设置了度辽将军、使匈奴中郎将、护乌桓校尉、护羌校尉、护东夷校尉、西域都护等官职对胡人进行管理。……汉政府通过设置众多处理民族事务的机构和官职对胡人进行了管理。设置伊始,情况各异,如有的机构军事性质为主,有的机构以安抚为主,还有的机构两者皆重,且他们针对群体不同,但基本目的是一致的,即为了有效管理内附胡人。

——摘编自王耀《两汉时期民族政策研究》

材料二 唐朝是中国封建社会的鼎盛时期。在李唐王朝统治的近300年中,从总的方面来讲,政治清明,社会稳定,经济、文化繁荣昌盛,军事强大。在同周边各民族关系中,尽管有时出现过矛盾、冲突和对抗,但从全局来说,和睦是这一时期的主旋律。但是,它与周边各族的“和亲”比前后的任何一个王朝次数都多,规模都大。唐皇室进行和亲的目的,基本上是为了笼络少数民族首领,以巩固自己的统治地位。唐朝与周边的异族藩王几乎都有过和亲的历史。唐代和亲的对象,有突厥、回纥、吐谷浑、吐蕃、宁远国、契丹、奚、南诏等。总之,唐朝一直坚持以和亲为主、武力征服为辅的对异族政策。

——摘编自刘军杰《浅谈汉唐和亲制度与民族关系》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉朝经略边疆的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明唐朝实行和亲制度的原因,并分析唐朝民族政策对统一多民族国家的积极影响。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈古代封建王朝治理边疆少数民族的制度对当今民族政策的启示。

材料一 世祖以其地广而险远,民犷而好斗,思有以因其俗而柔其人,乃郡县土蕃(西藏)之地,设官分职,而领之于帝师。乃立宣政院,其为使位居第二者,必以僧为之,出帝师所辟举,而总其政于内外者,帅臣以下,亦必僧俗并用,而军民通摄。于是帝师之命,与诏敕并行于西土。

——《元史·释老传》

材料二 明代茶马互市出现了空前繁荣的局面,它不但“东有马市,西有茶市”,而且还强化了马政,完善了茶法……明代的民间茶马贸易分为商茶和私茶两类。商茶是由政府给茶引、按引纳课的商人经营的。私茶亦是明代民间茶马贸易的一种重要形式……茶马贸易既是一种经济关系,又是一种政治关系,体现了明朝中央政府对藏族地区的有效管辖和统治。

——摘编自陈庆英《西藏通史》

材料三 在西藏实行民族区域自治制度,实现了统一和自治相结合、民族因素和区域因素……西藏自治区成立50年来,中央政府和自治区坚持实行民族平等团结互助和谐的政策,通过保障各族人民当家作主的权利、加强少数民族干部的培养使用、各民族自发的交往交流交融和全国支援西藏经济社会发展等,形成了各民族在社会主义大家庭中和衷共济、和睦相处、和谐发展的良好局面。

——2015年西藏白皮书《民族区域自治制度在西藏的成功实践》

(1)根据材料一并结合所学指出元世祖管理西藏的措施。据材料一概括元代管理西藏的特点。

(2)据材料二,概括明代茶马贸易的特点。根据材料二,结合所学知识,指出除设茶马贸易外,明政府在政治上还采取了哪些措施加强对西藏的管理?

(3)根据所学知识,写出80年代全面贯彻落实民族区域自治制度的法律名称。根据材料三和所学知识,概括西藏实行民族区域自治的意义。

材料一 唐宋王朝的统治者对民族问题高度重视,但两个朝代对民族问题的认识具有较大的不同,从他们所采取的政策中就可以看出。唐朝把少数民族当作亲人一样对待,在唐太宗的大一统思想中夷狄和汉族是平等的,唐王朝对归顺的蕃将信任有加,使其护卫禁宫,并与皇室通婚。而宋朝却恰恰相反,“贵中华,贱夷狄”的思想深入人心,虽然在名义上给予高官厚爵,但实际上还是防范少数民族。和亲政策必须要以强大的武力为后盾,因此和亲政策在唐朝的时候非常盛行,到了宋朝却没落。宋王朝对羁縻府州的控制力远不如唐王朝,只是名义上的敕封,只要在名义上向宋王朝臣服即可,没有实质性的管辖权。宋朝与唐朝相比有一些创新,比如用议和的手段和赏赐岁币的方式换取少数民族的称臣或停战,来得到暂时的安定。

---摘编自程陈《唐宋两朝民族政策的比较》

材料二 中国共产党对中国特色民族政策的探索(部分)。

1941年 | 《陕甘宁边区施政纲领》规定:“建立蒙、回民族的自治区。” |

1945年 | 中共中央提出:“对内蒙的基本方针,在目前是实行民族区域自治。” |

1947年 | 中共领导下的第一个省级民族区域自治机构-内蒙古自治区正式成立 |

1949年 | 《中国人民政治协商会议共同纲领》规定:“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助。” |

1954年 | 通过《中华人民共和国宪法》,民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度 |

1955~1965年 | 先后成立新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、宁夏回族自治区和西藏自治区 |

1984年 | 《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,标志着民族区域自治制度从此被纳入法治轨道 |

1990年 | 中共中央提出“三个离不开”,即“汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族也相互离不开。” |

2000年 | 中央政府在全国5个自治区、27个自治州实施西部大开发战略 |

---摘编自雷振扬《中国特色民族政策与时俱进论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐宋民族政策的差异。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国共产党民族政策发展的特点,并说明其意义。

材料一 有学者依国际法的主客两分视角,将春秋时期的朝聘、会盟等盛行于国君间的礼节与国际法对应起来。下表为《春秋》所见四类会盟活动统计简表。

| 鲁君 年数 类别 次数 | 隐公 | 桓公 | 庄公 | 悯公 | 僖公 | 文公 | 宣公 | 成公 | 襄公 | 昭公 | 定公 | 哀公 | 总计 |

| 11 | 18 | 32 | 2 | 33 | 18 | 18 | 18 | 31 | 32 | 15 | 27 | 255 | |

| 王臣与会(天子与诸侯) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||

| 诸侯与诸侯 | 8 | 8 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 66 |

| 诸侯与卿大夫 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 15 | 14 | 6 | 5 | 5 | 71 |

| 卿大夫与卿大夫 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 9 | 39 | |||

| 总计 | 11 | 12 | 7 | 2 | 26 | 14 | 15 | 23 | 31 | 18 | 14 | 18 | 191 |

——摘编自翟淑君《春秋时期的会盟问题研究》等

(注:《春秋》采用鲁国纪年,其记事起于鲁隐公元年即公元前722年,迄于鲁哀公14年即公元前481年)

材料二 新中国成立70年来,中国国际法学者创造性地运用现代国际法,在诸多重大国际法问题的理论与实践上,作出了非常有价值的贡献。

70年来,国际关系中发生了许多重大事件,中国国际法学者撰写了相关的论著进行国际法评析,如中东战争、1991年海湾战争、1995年世界贸易组织的成立、2001年“9·11事件”与阿富汗战争、《巴黎协定》开启的全球新的应对气候变化进程等;此外,中国国际法学界还关注了一些重大的理论与现实问题,如新中国与承认问题、和平共处五项原则、中印边界问题、美国的“台湾关系法”、美国对台湾出售武器问题、中日钓鱼岛主权争端事件、G20杭州峰会等。空间法是第二次世界大战以后逐渐发展起来的,中国国际法学者及时予以了关注。国际环境法、国际组织法、国际人权法、国际刑法等不但成为了现代国际法的新分支,而且也是中国国际法学者研究的重要领域。

——摘编自杨泽伟《新中国国际法学70年》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出春秋时期会盟的特点并分析原因。

(2)根据材料二概括新中国成立以来国际法研究的主要特点,并结合所学知识,例举新中国对国际法理论和实践上的贡献。