材料一

史料一:马王堆一号汉墓简牍115号记有“唐(即“糖”)于类一笥(盛物品的竹器)”,112号记有“唐(糖)一笥”,竹笥中有“糖笥”木牌。

史料二:摩揭它,一曰摩伽陀,本中天竺属国……贞观二十一年(647年)始遣使者自通于天子……太宗遣使取熬糖法,即诏扬州上诸蔗,拃沈如其剂,色味愈西域远甚。

——《新唐书》221上《西域列传·摩揭它》

史料三:嘉靖年以前,世无白糖,闽人所熬皆黑糖也。嘉靖中,一糖局偶值屋瓦坠泥于漏中,视之,糖之上白色如霜雪,味甘美,异于平日,中则黄糖,下则黑糖也。异之,遂取泥压糖上,百试不爽。白糖自此始见于世云。

——【清】刘献廷《广阳杂记》

材料二 约公元500年,古代印度佛典最早记载甘蔗、蔗糖的种植、制造和使用。8世纪,蔗糖经阿拉伯人广泛在欧洲大陆、北非传播。11世纪,欧洲糖价昂贵,只有王室、贵族才能享用。16世纪之前,地中海沿岸地区生产的蔗糖供应北非、中东和欧洲大陆。15世纪末,蔗糖生产中心开始从地中海沿岸转移到大西洋上的马德拉等群岛。17世纪初,葡萄牙几乎为整个欧洲供应来自巴西的糖。17世纪中期开始,伴随着加勒比海的英属巴巴多斯、牙买加发生“蔗糖革命”(即加勒比海岛屿纷纷建立甘蔗种植园,从非洲引入大量劳动力),英国的蔗糖进口量飞速增长,到17世纪60年代,占了英国进口商品的十分之一。到18世纪中期,英国的人均蔗糖消耗量是法国的八到九倍。19世纪40年代,英国的蔗糖关税开始下降,1884年下降到蔗糖原价的百分之三十。1890年代,欧美列强的机械制糖法彻底打垮中国糖业。

——摘编自唐传星《甜蜜抑或苦难:糖的世界史》等

(1)指出材料一中三则史料的史料价值,并做出合理的推断。(2)根据材料一二,或者仅就材料二,结合所学知识,围绕蔗糖的历史提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰。)

材料广西发现了距今2000万年以上的猕猴桃叶片化石证明猕猴桃在中国已经存在了至少2000万年。传世文献中首次出现猕猴桃,是《诗经·桧风·隰有苌楚》,“苌楚”就是周朝时候猕猴桃的名字。唐朝首次出现“猕猴桃”之名,多被作为一种有药用价值的无毒果,之后的各个时代,猕猴桃的药用价值一直被各种医书转载。而作为可以食用的水果有意栽培,在中国古代很少见。

1903年,新西兰人伊莎贝尔·弗雷泽女士来到湖北宜昌,离开中国时带走了一批猕猴桃种子,并培育成功。1910年,新西兰第一次拥有猕猴桃果实。20世纪50年代之前,新西兰往往把猕猴桃称为中国醋栗(Chinese Gooseberry),然而在1959年,英国开始对所有以“berry”为名的水果征收高额关税,新西兰给猕猴桃冠上“奇异果”(Kiwifruit)的大名以规避高关税。

20世纪60年代,新西兰猕猴桃产量从170余吨猛增到40万吨,用于出口的比例高达60%。英国在1973年加入欧共体,导致新西兰原本主要出口英国的肉、奶制品被欧洲产品挤压衰落。猕猴桃的异军突起,让新西兰人看到了全新的希望,猕猴桃产业发展提速。2014年,新西兰植物与食品研究所和四川自然资源科学院合作设立了猕猴桃实验室。

——整理自《国家人文历史·种子的冒险》2022年5月上第9期

(1)根据材料,指出作者使用了哪几种类型的史料研究中国古代猕猴桃发展史,并分析其史料价值。

(2)根据材料并结合所学知识,围绕猕猴桃的历史,提炼一个论题并加以阐述。(要求:明确写出论题,史论结合,表述清晰)

材料 1927年,随着北伐军的胜利进军并逼近上海,上海一跃成为中外关注的重点城市,对上海问题的探讨引起了相当的争议。

1927年6月 4 日,在欧洲知识分子中很有影响的报纸英国《曼彻斯特卫报》发表署名为“中国之友”的来稿,认为上海的建设都是外侨的成果(即为有外国国籍的华人),同时为“上海问题”设计了一个解决方案,即仿照波兰港口城市但泽,建立国联监管下的“上海自由市”。认为只有中外合作,才能确保上海的世界性商业和工业领导城市和远东贸易中心的地位。

一位署名吉尔伯特的外侨在《字林西报》上发表文章,提出上海是纯粹的外国人的创造,“在1861年前,这块由中国人的‘上海城’(按,指上海县城)管理之下的地方只有一些破烂的茅草房”,上海的中心区域外滩“原是废弃的不能种植庄稼的土地”。但是这里在几十年间却发生了神奇的变化,原因是“外国人投入的精力、勇气、信念和希望把这里变成了 10 层的高楼,这里的地价是上海城的 100 倍”。 “外国人花了五十多年时间把这块沼泽变成了一座令人赞叹的城市。很清楚的是,他们被限定住在那里,也就是说那里是他们的聚居地,事实也正是这样,没有人管他们。 这座令人赞叹的城市的建成,中国当局并未出过力。”

7月,上海公共租界和法租界纳税华人会议主席王晓籁在接受美国记者代表团采访时表示:中国应该完全收回租界司法权,并称“(在上海)公共租界,华人占总人口数的 96% ,所纳市政捐税在55%以上,但是华人在租界市政管理中的地位与权利与此极不相称。统治这座城市的西方人将中国人视为劣等民族”。 此外,华人教育经费很低,只相当于工部局乐队每年的经费。上海租界华人的不平等地位与民主精神背道而驰。

——摘编自《1927—1931年:围绕上海租界出路的争议》

根据材料,结合所学知识,对上海开发中华人的贡献问题所引发的争论进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)

| 1875年 | 王韬撰《瀛埃杂志》,介绍上海洋行的星期日休息制度:“七日礼拜为安息期……是日,西国行铺停止贸易。” |

| 1882年 | 福州船政学堂规定,学堂的四个班中,受教于洋教习的一个班享受星期日休息;其余受教于华人教习的三个班,每月朔、望、初七、二十三各休一天。 |

| 1897年 | 宁波中西学堂规定:“凡遇礼拜日,则停止讲读,但不得任意闲游。” |

| 1902年 | 清政府颁布《钦定中学堂章程》《钦定高等学堂章程》,规定全国中等、高等学堂一律实行星期休息制度。 |

| 1906年 | 清政府中央各部相继实行星期日公休制度。 |

| 1908年 | 各地设立地方自治机构,其中成都自治局办公条例规定:“星期日休息”。 |

| 1911年夏 | 清政府中最守旧的吏部与礼部,实行星期日公休制度。 |

| 1929年 | 清末民初,大多数的工厂多实行变相的“星期休息”,即工人两星期左右可享有一天假期。国民政府颁布《工厂法》,星期日休息作为工人的一项基本权利获得了法律层面的保护。 |

| 1994年 | 国务院确立“大礼拜”和“小礼拜”,实行“单双轮流休息”制度。 |

| 1995年 | 中国开始实行双休日制度。 |

——摘编自李长莉等著《中国近代社会生活史》

(1)根据材料并结合所学知识,简述近代星期日公休现象出现的时代背景及其影响。(2)根据材料并结合所学知识,评述民国至现代星期日公休制度的发展历程。

材料一 史料一 《吉尔伽美什史诗》(四)“通往雪松林之路”中记载:吉尔伽美什攀登上山巅,以小麦粉献祭山峰之神。

史料二 《汉谟拉比法典》规定:如果任何人开挖沟渠以浇灌田地,但是不小心淹没了邻居的田,则他将赔偿邻居小麦作为损失。

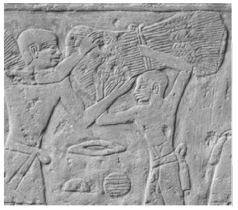

史料三 下图为现藏于意大利都灵埃及博物馆的距今4000多年的古埃及小麦石雕

材料二 公元前6000年前,苏美尔人用大麦芽酿制成了原始的啤酒。古埃及人把啤酒作为礼品赠送给官员或用于祭祀活动。

公元前48年,凯撒将啤酒传统酿造技术带到了欧洲,但被视为野蛮民族的饮品。

公元4世纪,啤酒传遍了整个北欧。

1516年,德意志颁布《德国啤酒纯酒法》,规定啤酒只可以用啤酒花、麦子、酵母和水做原料,这是世界上最早的酒类法律。

16世纪,英国啤酒馆的数量急剧增加,酗酒和治安案件激增。

17世纪初,荷兰、英国人把啤酒技术带入了美洲新大陆。

1773年,库克船长率先在澳洲酿造啤酒。

1830年左右,德国将啤酒新技术传播到全世界。

1903年,英德合资创办“日耳曼啤酒公司青岛股份公司”(即青岛啤酒厂前身)。

1923年1月,希特勒在慕尼黑发动“啤酒店政变”,后失败。

20世纪,地球任何一个角落都有啤酒。

20世纪80年代,青岛啤酒三次在美国国际啤酒大赛上荣登榜首。

21世纪,啤酒产量居世界酒类饮料之首。

——以上材料综合改编自国家地理杂志<中国啤酒史话》、青岛啤酒博物馆展出资料等

(1)根据材料一的三则史料,探究小麦的历史,指出其史料价值,并作出合理推断。(2)根据材料二并结合所学知识,围绕啤酒的发展历史提炼一个论题并加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)。

材料一 史料一 棉花最早的文字记载来自古希腊历史学家希罗多德。他记述了公元前500年左右印度河流域种棉花的情景:“那里还有一种长在野生树上的毛,这种毛比羊身上的毛还要美丽,质量还要好。印度人穿的衣服便是从这种树上得来的。”

史料二 在秘鲁,考古学家发掘出公元前2400多年前的棉织渔网。

史料三 考古学家在距今4000年前的埃及法老墓中发现了罕见的盛有棉籽的器皿,以及木乃伊身上缠绕的棉布彩带。

材料二 早在1000年前,亚洲、非洲和美洲的棉花织造业就已经是全球最大的织造业。在19世纪以前,亚洲一直是全球棉花产业的中心。

公元950年,在阿拉伯帝国统治下的欧洲,塞维利亚、科尔多瓦、格拉纳达、巴塞罗那和意大利诸城有了棉纺织业。

12世纪末,意大利北部开始形成一个重要的棉花产业中心。

15世纪,德意志南部也出现了棉花产业。

18世纪初期,在发展棉纺织工业的过程中,英国人开展大量的间谍行动,窃取印度高超的生产技术。

公元1200-1800年,棉纺织品的制造和消费在世界各地稳步扩大:从中国、日本再到欧洲、北美,棉纺织品成为主要纺织品。

19世纪,法国最主要的贸易商品属棉纺织类;1860年,原棉贸易占美国所有出口货物的60%;同时期,印度、埃及、巴西等同样依赖以棉花为主的种植园经济。

——以上材料均摘编自【美】斯文·贝克特《棉花帝国》等

(1)根据材料一的三则史料探究棉纺织业的历史,分别指出其史料价值并作出合理推断。(2)根据材料二并结合所学知识,阐述近代意义的“棉花帝国”形成的历程。

材料一:

史料一:当前,在西亚经考古发现了世界上最早的小麦遗存,在距今10500-9500年间。

史料二:印度2000多年前史诗《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》中有关于Modak的食物记载。这种面食形状类似中国人吃的有馅包子,面皮是小麦粉或者大米粉制作。

史料三:在古埃及的石刻中,有栽培小麦的记载;西方考古学家在古埃及金字塔的砖缝里发现小麦。

材料二:距今一万多年前,西亚地区的人们开始野生植物的驯化和种植,颗粒硕大的野生麦就这样出现。

距今六千年以前,两河流域的苏美尔人食用着已经有相当种植规模的小麦。

距今五千年前,小麦种子被带到了古埃及。

距今五千年前,小麦从印度不远万里率先踏足了中国的西北地区。中国的小麦种植是由黄河中游逐渐扩展到长江以南各地,并传入朝鲜、日本。

公元前4000年左右,小麦开始传入欧洲。

自11世纪起,除了北欧国家,欧洲各国都开始广泛种植小麦。

15世纪至17世纪间,欧洲殖民者将小麦传播至南、北美洲。

18世纪,小麦传播到大洋洲。

19世纪中叶以后,北美洲小麦向欧洲倾销。

至今,小麦已经成为了全球最重要的粮食作物之一。

——以上材料改编自严武《小麦:改变世界的一粒作物的起源发展与人文传诵》等

(1)根据材料一的三则史料探究小麦种植的历史,指出其史料价值,并作出合理推断。

(2)根据材料二,结合所学知识,围绕小麦种植的历史提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)

材料一 在中国几千年的历史发展中,无论是儒家、墨家,还是道家等古代思想流派,在社会生产生活中都主张“崇俭抑奢”,从而使“崇俭节用”思想始终成为中国传统消费思想的主流,在某种意义上甚至可以说,中国消费思想发展史就是一部崇俭抑奢文化史。特别是在古代,崇俭抑奢作为中国传统消费思想的核心理念,贯穿于帝王的圣旨御撰、官员的公文案牍,学者的讲章论著,平民百姓的家规家训等大部分文献典籍之中,清人朱柏庐著名的《治家格言》共600字,谈论节径的就达120字之多。“在中国消费思想史中,讲得最多、最久、最深刻的问道是奢俭问题,奢俭论,是中国消费思想的核心。”

——摘编自赵迎芳《中国优秀传统消费思想及其现代转换》

材料二 明代中后期,由于商品经济的发达,出现了一个显著的消费群体——商人。他们因为没有功名利禄的牵绊,在消费中体现出强大财力,引起社会瞩目。例如,“扬俗尚侈,蠹之自商始”商贾并凑,粮食馔,鲜衣服,丽车栋,婚丧嫁娶下至燕集务以华缛相高。”由于显赫的政治经济地位,官僚更易于成为奢侈的榜样,连被誉为中兴之臣张居正亦未能免俗,“牙盘上食,水陆过百品,居正犹以为无下箸处。”在奢侈风气影响下,普通百姓也以异乎寻常的热情积极投入到消费热潮中,在杭州,“本地上以商贾为业,人无担石之储,然不以储蓄为意,中舆夫仆隶奔劳终日,夜归归市肴酒,夫妇因醉而已,明日又为明日计”。

——摘编自欧磊《明代中后期奢侈风气差异特征论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代社会传统的消费观念,并简析其形成的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明代中后期消费观念的变化,并予以简要评价。

材料一 把一卡车药品从芝加哥运到法国南锡的成本(估算,1960年)

| 现金支出(美元) | 占成本的百分比(%) | |

| 到美国港口城市的运费 | 341 | 14.3 |

| 在港口附近的本地运费 | 95 | 4.0 |

| 使用港口的总支出 | 1163 | 48.7 |

| 远洋运输的运费 | 581 | 24.4 |

| 欧洲内陆的运费 | 206 | 8.6 |

| 总成本 | 2386 |

——资料来源:AmericanAssociationofPortAuthoritydatareportedbyJohnL.Eyre.Seen.7.

货物的整箱处理取代逐件处理之后,装卸费用、保险费用、码头租金等都减少了。集装箱很快就被陆上运输所采用,装载时间的减少和转运成本的降低使得陆上运输的费用大幅下降。在轮船公司建造了专为处理集装箱而设计的轮船之后,海运费用也直线下降。而当集装箱运输变成了联合运输时,集装箱在轮船、卡车和火车之间的无缝转移就能够让商品在一个不间断的运输流中,从亚洲的工厂直接流进北美或欧洲零售商的库房。

材料二 美国人马尔科姆·麦克莱恩最先创造性地使用了大型货物集装箱。1956年,他将58个满载货物的集装箱装在改造过的油轮里,从美国新泽西州的纽瓦克港运至休斯敦,获得成功,标志着集装箱运输时代的开始,麦克莱恩被誉为“集装箱之父”。1966年,美国海陆公司将装有226个标准集装箱的集装箱船引入大西洋,即从北美运往欧洲,从而揭开了国际集装箱运输的序慕,全球运输业随之发生了革命性变革。

材料三

——以上材料改编自【美】马克·莱文森《集装箱改变世界》等

(1)根据材料一、二,指出传统海上贸易存在的主要问题,并结合所学知识分析集装箱运输的优点。

(2)根据以上材料,请运用唯物史观并结合相关史实,论述20世纪以来世界贸易发展情况。(要求:史论结合;紧扣主题;逻辑严谨;结构完整;语言通顺)。

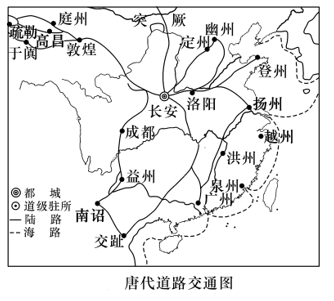

材料一

材料二 隋唐首都长安,是一座拥有近百万人口的东方世界最大的都会,许多国家的使节、学者、商人、僧侣聚集在这里,长期居住于长安的就达万家以上,许多人广置田宅,生儿育女,有的还被唐朝授予官职。波斯的摩尼教、大秦的景教等都在长安扎了根,不同宗教和睦相处、互不冲突的现象,在世界史上罕见。中亚、西亚人来到长安不仅带来了他们的生活习俗,也将西域的音乐、舞蹈、绘画引入长安,给中国传统文化注入了清新的气息,推动了唐代文化成为中华文明史上的一座高峰。

——摘编自袁行霈主编《中华文明史》

(1)根据材料一,指出唐代道路交通的主要特点,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料,结合所学知识,对唐代文化的发展情况进行评析。