材料一 历中首详各省节气时刻及昼夜长短诸例,天之道也;次列八卦方位二十四山、九宫紫白诸局,地之道也;中列十二月七十二候等类,时之道也;内复备人事之趋避(包括“御用六十七事”及“民用三十七事”)、吉凶之向背,人之道也。……顺之者昌,违之者殃。

——据清代缪之晋《大清时宪书笺释》(雍正元年)

材料二 民国历书以授时为主,旨破除一切迷信。凡旧历书中之所谓方位、临值、宜忌等项,悉数删除,而以天文图说代之。

吾国近数年来讲求新政,亦仿用七日休息之例,而每过七日谓之“星期”而休息一日,而星期以次各日则谓之星期一、星期二等日,夫所以遇七日休息者,盖欲与世界大同,……而与环球各国亦不至彼此参差。

——据1912年民国政府颁布的《中华民国二年历书》

材料三 采用阳历的好处:“可以增进人民国家观念。”“历本一日不统一,时间经济之进行,即有一日之妨碍。”

——据于长缨《阴阳历在经济上之价值》(1923年)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代历法的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,说明民国政府改旧历行新历的背景及目的。

(3)综合上述材料及所学知识,从现代化视角谈谈你对民国历法改革的认识。

材料一

——坎迪斯·古切尔《全球文明史》

材料二

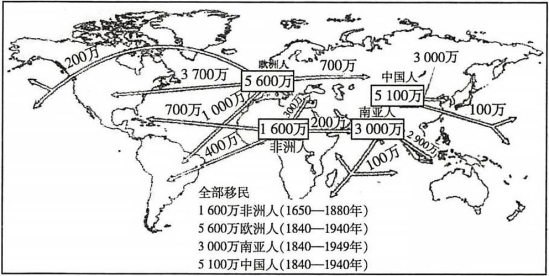

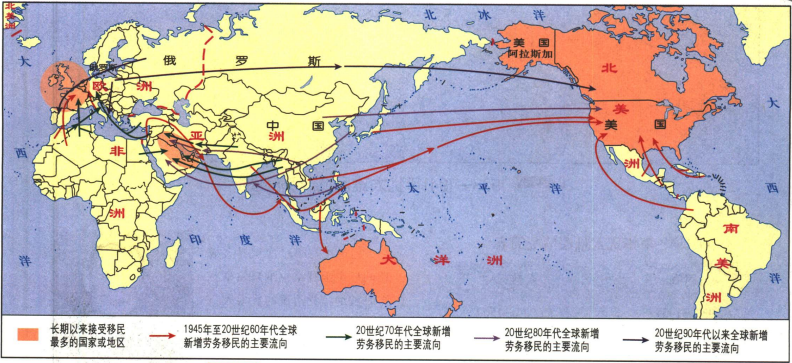

(1)根据材料一并结合所学知识,分析17世纪中期到20世纪中期全球人口迁徙的主要路线,并分析其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明二战后全球人口迁移的变化。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈人口迁徙对人类文化影响的认识。

材料一 福建地处中国东南一隅,面对台湾海峡,背靠武夷山脉,形成对内封闭、对外开放,相对独立的地理单元,并且气候温暖,雨水充沛,自然物产丰富。正由于此,福建古代战乱少,社会较为安定。自汉到宋,在福建移民史中,主要有“官府移民”和“民间移民”两大类。历代统治者重视对闽地的征讨,留下官府移民。在武力控制下实现了武人统治向文治的州县地方政权的转换,也为受战乱影响的北方流民移民到闽创造了条件,两者共同促进了福建地区的开发。宋朝以后,由于生产力的提高,手工业和商业异常兴旺,出现了经济商业中心——泉州。明清时期,政府实行“闭关锁国”政策,福建已基本开发完毕,在人口饱和的情况下,促使福建人民向外省和海外迁移。

——摘编自王宜强《福建移民开发的历史进程及其经济、文化响应》

材料二 自1880年开始,美国接收了数百万犹太移民,费城也凭借自身优越的地理条件和工业优势吸引了大量犹太移民。犹太移民不断创新和发展自己的文化,也积极地融入到美国的主流社会中,并逐渐发挥了自己的价值和作用。第一代犹太移民主要从事服装制造行业,还有一部分犹太人善于经商理财,犹太银行随之在费城蓬勃发展。第二代犹太移民后裔在普遍接受高等教育后,开始向上流动成为中产阶级,他们对费城乃至美国的政治发表了自己的独特见解,甚至在一些领域属于领军人物,一些犹太妇女还投入到工人运动中。犹太精英在费城和纽约建立了一系列新的文化机构,比如犹太神学院、犹太出版协会、美国犹太历史协会……犹太人在推动美国电影、出版等行业发展上发挥了不可代替的作用。

——摘编自王梦晨张淑清《费城犹太移民研究(1880~1924)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括推动福建古代移民进行地区开发的条件。(2)根据材料二并结合所学知识,简析犹太移民对美国的主要贡献。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你从中国古代和近代美国移民现象中得到的启示。

材料一:1865年,阿古柏率军侵入新疆,新疆社会经济遭到严重破坏,之前一百年移民天山北麓的内地民众损失惨重。1884年,新疆建省,为迅速恢复农业生产,清政府开始自内地发遣移民,取消了以往的禁令,允许内地农民赴新疆耕作,结果甘肃、直隶等省的“逃难百姓”来到新疆,人口“几于盈千累万”。左宗棠入疆平定阿古柏侵略势力时,天津商人多随营经商,颇获厚利,山陕以及京津地区的商人见有利可图,纷纷前往新疆留而不返,汉族移民人数又一次猛增。民国初年,甘陕各省因天灾人祸,民不聊生,于是相率西行,出现了“走西口”的高潮,大批内地汉族移民来新疆定居。同时,其他各省,如山西、河南等省的农民、商人、手工业者也纷纷西出阳关,踏上前往新疆的路途。1931年前后,新疆人口总数已达300万左右,其中汉人52.5万,占百分之十五。

——摘编自阎东凯《晚清民国时期天山麓地区汉族移民文化研究》

材料二:19世纪初,美国全国人口只有700万,平均每平方公里仅1.6人。这个问题在很大程度上是靠吸收大量外来移民解决的。1862年《宅地法》的实施,带来了西进运动的新高涨。同时,西部广袤的土地,对于欧洲人也有着巨大的吸引力。1864年美国成立了移民局,通过了鼓励移民法案,准许雇用外国工人,并向移民预借工资作为路费。在1861-1914年的半个世纪中,移民竟达2700万人。移民中大部分流入西部,成为开发西部的生力军。西进运动使美国的耕地面积迅速扩大,农场数由1860年的204万个增加到1900年的573.7万个,农业总产值由22亿美元增至58亿美元,农业机械化过程进展迅速,为迅速发展中的美国工业提供了充足的粮食和原料。

——摘编自吴于廑等主编《世界历史》

(1)根据材料一,概括清末民初新疆移民潮形成的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较美国西部移民潮与清末民初新疆移民潮的不同之处。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对移民的认识。

材料一 大英博物馆是世界上第一座国家博物馆。从19世纪开始,议会出资以国家力量收购了来自国内外的大量藏品,将大英博物馆原有的勋章、自然和人工制品部拓展转化为东方古物、希腊罗马古物、钱币与勋章、英国与中世纪古物等部门。同时,国家将博物馆定义为一个重要的公众教育机构,取消了严格的参观人数和参观资格限制,尽最大可能让英国的每个民众都能够便利地在大英博物馆参观或者学习,儿童和妇女也都获准进入大英博物馆阅览室,博物馆的受众慢慢由精英向大众转变,大英博物馆真正成为一个文化、教育空间。

——摘编自洪霞、谢小琴《从精英掌控到大众文化空间—19世纪上半叶大英博物馆的建松与功能转换》

材料二 第一次世界大战以来,爱国主义情绪在欧洲蔓延,欧洲各主要国家博物馆都出现了一些新的变化。20世纪20年代后,西欧各国普遍成立军事博物馆。法国出现了“发现宫”、大众艺术和传统习俗博物馆等全新的博物馆类型,回避了文物或标本,而将物理、化学等纯科学引入到博物馆中。1925年对外开放的德意志博物馆同样以与科学技术有关的实物为主要藏品。德国还建立了大量的地方博物馆,宣传当地的历史和重要文物,纳粹上台后将这些博物馆纳入政治宣传系统当中。苏联创立了革命历史类博物馆,并支持地方博物馆的发展,突出博物馆为人民所有、为千百万劳动群众服务的宗旨,马克思列宁主义成为博物馆活动的基础。

——摘编自陈京红主编《博物馆学概论》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析19世纪上半叶大英博物馆发展变化的背景。(2)根据材料二、概括一战后欧洲博物馆出现的新变化,并结合材料一、二谈谈近代博物馆发展的经验。

材料一 战国后期,荀子继承了孔孟的幸福论,并进一步对幸福与物质、礼欲的关系进行深入探讨,尤其注重幸福的内涵,包括:“成仁之道”的德性幸福;“以义制利”的道义幸福;“以礼节欲”的理性幸福。他指出人要实现真正的幸福:首先,要“化性起伪”,使人性在不断的自我更新中体会到幸福;其次,要“积善成德”,通过善德的不断积累促进幸福的不断增进;再次,要“学至乎礼”,通过“礼”规范人的德行进而保障个体幸福的实现:最后,提倡“国昌民福”,即人的个体幸福体验与个体赖以生存的群体有着紧密的关系。荀子的幸福观为当前我国构建幸福社会提供了重要的思想资源。

——摘编自袁晓娟《荀子的幸福观及其现代启示》

材料二 幸福是古希腊伦理思想的重要范畴,亚里士多德(公元前384~前322)对幸福问题论述是最深刻、最系统的。亚里士多德认为,幸福是某种完善的东西,个人的善固然重要,“城邦的善却是所要获得和保持的更重要、更完满的善”。处于战乱中的国家的国民是很少能够获得安宁幸福,因此,个人是脱离不了所在时代和社会而自谋福气。既然,个人的幸福与城邦息息相关,那么,城邦就有义务建设好城邦并让民众过上幸福生活。城邦建设中法律至关重要,如果一个人不是在健全的法律下成长的,就很难使他按受正确的德性。德性是幸福的重要组成部分,“合理的社会制度、适当的职业、强壮的身体和一定数量的财富”同样不可或缺。在众多伦理德性之中,亚里士多德尤其珍视公正对于幸福的意义。

——摘编自冯骥《浅析亚里士多德的幸福观》等

(1)根据材料并结合所学知识,分别指出荀子与亚里士多德的幸福观形成的背景。(2)根据材料并结合所学知识,比较荀子与亚里士多德的幸福观的异同。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈荀子与亚里士多德的幸福观给我们的启示。

材料一 亚历山大远征军主要由马其顿人和希腊人组成,亚历山大在东方的远征中至少留下了36000名希腊雇佣兵,他们在各处定居下来。他们都是希腊文明的载体。东征中还有很多随军学者,包括工程师、地理学家、测绘师、哲学家、历史学家、艺术家等,他们沿途搜集了大量东方各国的政治、经济以及民情风俗方面的资料,他们与当地人交流来往,使东西方文化互相补充。

——摘编自李丽玲《浅析亚历山大统治政策与希腊化文明的形成》

材料二 传统上所谓的“希腊化时代”是指在古希腊史上从公元前四世纪后半叶至公元前一世纪初这一历史时期,具体而言,一般认为它始于亚历山大统治时期(公元前336—公元前323年),终于公元前30年埃及托勒密王朝的覆灭……亚历山大经过10年的征伐,建立起一个横跨欧、亚、非三大洲的大帝国,但他死后,帝国迅速崩溃,分裂成由其后继者建立起来的诸多王国,它们是马其顿王国、巴克特里亚王国等。西方的一些学者认为随着亚历山大的征服,希腊的治权、文明也广泛地普及到这一广阔区域,因而把由亚历山大开创的这些王国统称为“希腊化世界”,把亚历山大开创的这一时代称为“希腊化时代”。(国内外大多数学者认为“希腊化”一词为19世纪德国历史学家Droysen在其《希腊主义史》一书中首先使用)其后各国学者纷纷引用,于是相沿成习。但笔者认为这一提法并不符合史实,且不谈马其顿王国,就东方各国而言,“希腊化”这一名词带有极大片面性,它完全抹煞了东方因素的作用。

——樊江宏《关于“希腊化时代”的再思考》

(1)据材料一并结合所学知识,从文明扩展的角度简析亚历山大远征的历史意义。(2)据材料二并结合所学知识,谈谈你对“希腊化时代”的理解。

材料 早在先秦时期,随着中原地区农耕文明的发展,中国古代先民在劳动生产实践中,通过对自然环境的利用与改造,初步认识到人类农业经济生产方式与自然生态环境之间具有极强的“依赖”关系,由此也逐步形成人与自然是不可分割的有机整体,人必须尊重、顺应自然规律等观念。春秋战国时期,道家的代表人物老子最先对“天人合一”的观念进行了阐释,提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”。西汉时期,董仲舒在吸收春秋战国时期各派观点后,提出“天人相类”“天人感应”等观念,认为虽然自然万物规律有其“不可违性”,但人和自然具有同样的“形体结构”。宋代理学代表人物张载等在吸收唐代“众生平等”观念的基础上,主张“民,吾同胞;物,吾与也”。时至明清,王阳明进一步明确了“天地万物与人原是一体”,清代理学大家孙奇逢也有“天人一体”等见解。

——摘编自杨新新《“天人合一”思想的历史渊源与现代传承》

(1)根据材料并结合所学知识,指出“天人合一”思想的内涵及其特点。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对“天人合一”思想的认识。

材料一 自全球化开始以来,跨国贸易的纷争和冲突层出不穷。茶叶贸易在诸多重大事件中串演了关键角色,也是解读世界近代文明史的一条重要线索。 中英茶叶贸易始于17世纪,早在1637年已有英国人在广州购买茶叶,但当时从荷兰或印尼购入仍是主流渠道。18世纪,中英茶叶直接贸易迅速发展,贸易规模扩大,到该世纪末英国东印度公司取得了华茶出口贸易垄断权,中英茶叶贸易进入了鸦片战争前的高峰期。饮茶风尚在英国社会上的流行是在十八世纪二十年代以后,茶叶作为一种大众消费品逐渐渗透到英国各阶层。而当时的中国仍是茶叶唯一产地,饮茶风尚的流行使得英国对中国茶的需求异常强烈。英国大量进口茶叶,但是并没有合适的商品销售到中国,东印度公司往往需要运输大量的白银来华,为了解决这一问题,英国几经探索,在印度发展了影响深远的鸦片生产。

——摘编自刘礼堂、陈韬《清代茶叶贸易视野下的中英关系——以贸易博弈为中心的考察》

材料二 19世纪后期中国、印度和锡兰茶叶在英国所占份额的变化

| 年份 | 中国 | 印度 | 锡兰 | 合计 |

| 1866 | 96% | 4% | 0% | 100% |

| 1885 | 61% | 37% | 2% | 100% |

| 1886 | 57% | 40% | 3% | 100% |

| 1887 | 47% | 47% | 6% | 100% |

| 1903 | 10% | 60% | 30% | 100% |

为了摆脱片面依赖中国茶的局面,英国经过不懈努力,终于在印度阿萨姆等地区建起了茶树种植园。自1850年代以后,各种用于茶叶加工的机器相继发明并投入使用,印度、锡兰对采摘后的茶叶加工逐步实现了机械化,成本和价格降低,茶叶质量也大大提高。“各国之例,出口货物,本国向不收税,则成本较轻,以较中国,则价为贱”,但中国政府的茶税率80年代后期高达25%。

——以上材料摘编自仲伟民《茶叶与鸦片—19世纪经济全球化中的中国》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中英茶叶贸易迅速发展的历史背景,并分析这一发展对英国的影响。(2)根据材料二,指出 19世纪中后期中英茶叶贸易发生的变化,并结合所学知识简析其主要原因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈从近代中英茶叶贸易的变化中得出的启示。

材料一

中世纪的阿拉伯帝国如日中天,无论是经济还是军事实力都是当时政局松散的西欧所无法比拟的,文化的对外传播是阿拉伯帝国强盛的标志,也是必然的结果。阿拉伯人珍爱典籍和书籍,达官贵族出资兴建图书馆,伊斯兰教也鼓励教徒学习知识。阿拉伯学者们翻译了大量古希腊的古籍,涉及天文、文学、社会、医学等领域。特别重要的是,阿拉伯哲学在世界观上也有独到的见解,他们已经具备了初步的唯物主义思想,知道宇宙空间和时间的无限性。这些典籍流传回欧洲后,典籍中的各种思想伴随着阿拉伯翻译者和学者独特的见解和注释在欧洲理性的土壤上开出了绚烂的花朵。欧洲人在自己研究的基础上,不断创新和丰富自己的科学知识,也为后来的大航海等打下了坚实的基础。

——摘编自殷实《论中世纪阿拉伯文化的对外传播》

材料二

儒家思想及其典籍传入欧洲各国后,由于中西文化之间的差异及欧洲思想界对中国认识的分歧,在西方世界形成了所谓“颂华派”和“贬华派”之间的争论。这种争论对西方的思想界产生了相当的影响,进而以一种特别的方式推动了启蒙运动的发展。伏尔泰是典型的“颂华派”,在他的《风俗论》中对中国的制度赞赏有加,他指出中国的体制比同时期的亚洲很多国家都要优秀。孟德斯鸠则是“贬华派”在法国的代表人物,他认为中国是一个专制国家。中国的制度在孟德斯鸠看来没有明确的限制君主的法律和机构,但在伏尔泰看来,中国君主自身大都是道德高尚之士,他们都会按照正确的方式行事,也就不再需要实际的制度限制了。其实,两派都是借助中国和儒家思想来表达自己的政治观点。

——摘编自何岩峩《儒家思想在欧洲的早期传播及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中世纪阿拉伯文化对外传播的条件。(2)根据材料二并结合所学知识,简评“颂华派”和“贬华派”对中国认识的分歧。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对文化传播的认识。