| A.确立了理学思想的主导地位 | B.强化了社会主流的价值观 |

| C.阻碍了官方意识形态的推广 | D.冲击了儒家经典的神圣性 |

| A.朝野共同追求大同社会 | B.世家大族影响史书撰写 |

| C.儒学发展增进文化认同 | D.社会风气日益封闭保守 |

| A.提倡仁者爱人爱惜民力 | B.体现了儒家的主流价值观 |

| C.表达民为贵的民本思想 | D.反映小生产者的精神诉求 |

| A.格物致知备受关注 | B.理学影响家庭教育 |

| C.理学禁锢人们思想 | D.政府重视以文治国 |

| A.中国古代各朝代的治国理念没有改变 | B.“天下兴亡,匹夫有责”具有正确性 |

| C.中华文明的连续发展奠定了观念基础 | D.中国古代一直在进行制度的改革创新 |

材料 唐宋时期的家训(节选)简表

| 家训名称 | 作者 | 内容 |

| 《帝范》 《戒皇属》 | 李世民 | 抚九族以仁,接大臣以礼。每著一衣,则悯蚕妇;每餐一食,则念耕夫。夫食为人天,农为政本。 |

| 《杨氏祖训》 | 杨万里 | 男子以血汗为营,女子以灯花为运。栽苎种麻,助办四时之衣食,耕田凿井,安排一岁之种储。 |

| 《女论语》 | 宋若莘、宋若昭姐妹 | 分立身、学作、学礼、早起、事父母、事舅姑、事夫、训男女、营家、待客、和柔、守节共十二章。 |

| 《居家杂仪》 | 司马光 | 居闲无事,则侍于父母舅姑之所。容貌必恭,执事必谨。言语应对,必下气怡声。父母舅姑不命之坐,不敢坐。不命之退,不敢退。 |

| 《童蒙训》 | 吕本中 | 主要讲述了尽孝、明礼、诚信、风节、仁慈、谨慎、庄重、勤劳等方面的道德要求。 |

| 《示儿》 | 陆游 | 人生百病有已时,独有书癖不可医。愿儿力耕足衣食,读书万卷真何益! |

——据陈志勇《唐宋家训研究》等

根据材料并结合所学知识,对唐宋时期家训文化的繁荣加以评析。

材料 端午节是中华民族古老的传统节日,下表为不同时期端午节的演变历程:

| 时期 | 演变发展与传承 |

| 先秦 | 端午节由龙图腾祭祀演变而来,与原始信仰、祭祀文化、历法有关,尚未有固定的日期。 |

| 魏晋南北朝 | 端午节习俗与防避战争灾害有关,同时将端午习俗与纪念屈原联系在一起,此时端午节基本定型。 |

| 隋唐 | 端午节成为全国性的大节日,节俗内容越来越丰富,且更具娱乐性。 |

| 民国 | 传统节俗遭到否定和打击。南京国民政府曾规定“废除旧历,普用新历”,将端午挪到公历五月五日。1940年端午节前一日,国民政府在重庆举办水上运动会,“借此机会纪念投江而死的屈原,纪念为抗战而牺牲的同胞”。 |

| 新.中国成立后 | 端午节习俗的内涵发生了一些变化,如政府倡导强国强民,具有体育元素的龙舟竞渡被加以引导。2008年起端午节被列为国家法定节假日,2009年端午节成为中国首个入选世界非遗的节日。 |

——摘编自费伟健《我国传统节日“端午节”的演变发展与传承》

从表中提取有效历史信息,拟定一个具体论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,表述准确,逻辑严密)| A.民间传说在古代影响很大 | B.中华民族的文化心理认同 |

| C.中华传统文化源远流长 | D.宗法观念一直没有改变 |

材料一 北宋前期,为了维护扬雄的道统地位,不少士人积极为扬雄颂莽辩解。北宋中期,王安石一派积极为扬雄仕莽寻求儒家义理上的合理性解释。赵宋南渡后,由于塑造王安石乃北宋灭亡罪魁的意识形态需要,以及现实政治局面急需强化忠节观念,扬雄和冯道一起成为士人批判失节现象的标靶。至朱熹在《资治通鉴纲目》中书“莽大夫扬雄死”,扬雄“莽大夫”的身份被确立下来。两宋忠节观念的强化,既表现在对扬雄和冯道这样负面人物的否定上,也表现在对屈原、陶渊明、杜甫等正面人物的再发掘和新诠释上。

——摘编自郭畑《从宋人关于扬雄仕莽的争论看忠节观念的强化》

材料二 清廷“崇朱”,注重纲常伦理,“忠节”作为其中核心范畴在由官方主持编修的方志中受到高度关注。清代的安庆方志无论府志还是县志,均设有“忠节传”,且“忠节”人物数量也较明志有较大幅度增加。清代安庆方志中“忠节传”虽有“矜其乡贤,美其邦族”的需要,但更多地让渡于凸显“忠节”主旨的要求,“忠节”事迹的书写则越来越简略。考察康熙十四年安庆府志“忠节”篇所载“忠节”人物,基本都是反抗张献忠等部或流寇土贼,而不是对抗清政权。再如康熙六十年府志《忠节传》,所录61位明人竟全部是明末“忠节”者,甚至为突出明末“忠节”者,连著名人物左光斗都不再记载。

——摘编自周毅《清代安庆方志中的“忠节”书写及其演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析南宋时期强化忠节观念的原因。(2)根据材料二,概括清代方志中的“忠节”书写的主要特点。

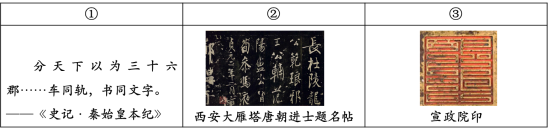

材料一

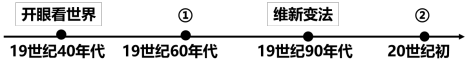

材料二 晚清时期民族危机不断加深,中国社会各阶层努力探求救国之道。

(1)根据材料一,指出表中①②③的史料类型。任选两则史料分别说明其史料价值。

(2)根据材料二,请将时间轴中①②所代表的晚清时期的探索补充完整。在四件大事中任选一件,说明其实践效果。