| 人物 | 言论 | 内涵 | |

| A | 孔子 | 君子和而不同,小人同而不和 | 自强不息 |

| B | 孟子 | 天下之本在国,国之本在家,家之本在身 | 家国情怀 |

| C | 管子 | 民恶贫贱,我富贵之;民恶危坠,我存安之 | 天下为公 |

| D | 荀子 | 天行有常,不为尧存,不为桀亡 | 和而不同 |

| A.A | B.B | C.C | D.D |

材料一 在中国传统文化中,人有多元、复合的特征,故人文关怀必须通过多方位多角度的途径来实现,子曰:“克己复礼为仁”,实现“礼之用,和为贵”,构建一种全面的和谐关系体现对人的整体关怀,进而实现对整个社会的人文关怀。以“仁爱”为出发点与核心,将“孝”定为伦理的起点,以“中庸”为方式构建良好人际关系,培养“浩然正气”,提高个人修养,养成高尚道德情操。传统文化还尊重人的自主性,老子认为“道法自然”,在人与自然的相互依存与相辅相成中实现精神自由与灵魂安顿,以“仁民而爱物”之心,实现“天下一家,万物一体”的博爱情怀。

——摘编自杜喆《中国传统文化人文关怀思想研究》

材料二 对个人命运、价值和尊严的关注是文艺复兴时期人文主义者一种最基本的信念。西方人文主义者力图以科学和理性来反对中世纪独断主义的封建神学,以解放神学统治下的人和自然。他们从反对神学对人的统治出发,追求现实的人生幸福,要求恢复人的各种权利,他们把神权与人权对立起来,认为只有推翻封建神权的统治,才能彻底解放人自己。他们强调个体的自由,注重个人的奋斗和个人的权利,私人的权利和财产神圣不可侵犯。彼得拉克说:“我不想变成上帝,我自己是凡人,我只要求凡人的幸福。”在对待人与自然的关系上,西方人文主义强调以人的欲望、要求作为出发点,对自然采取征服、掠夺的方式,强调“天人相争”的观念。

——摘编自杨春苑、李春荣《论西方人文主义》

(1)根据材料一,概括中国古代人文关怀的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出西方人文主义与中国古代人文关怀的不同之处,并分析原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明古代中国人文关怀和近代西方人文主义的共同价值。

材料一 自阿拉伯帝国阿拔斯王朝哈里发曼苏尔于762年营建巴格达以来,这座城市就有“和平之城”的美誉,但从它不同寻常的历史来看,它也经历过十分血腥的统治年月。回溯其历史,在阿拔斯王朝统治时期,巴格达一直是阿拉伯帝国的中心,金碧辉煌的宫殿群、宏伟的清真寺、伊斯兰学院和热闹的集市鳞次栉比。它是“代数之父”花拉子密生活过的城市;也是哈里发哈伦·拉希德的都城,古代阿拉伯民间故事集《一千零一夜》描写了诸多有关这位哈里发及其都城的故事。作为一个繁荣的交易中心,巴格达吸引了大量来自中亚和大西洋地区的商人,其经济的繁盛程度曾招致西方和东方的同等羡慕。然而,巴格达的历史也有其血腥残酷的一面。这座城市经常遭受瘟疫、饥荒和洪水的侵袭;经历过大量恐怖的外敌入侵和军事占领;也时常需要忍受独裁者的残暴统治。因此,巴格达的历史也是其统治者和征服者的历史。

——摘编自【英】贾斯廷·马罗齐著,孙宇译《巴格达:和平之城血腥之城》

材料二 “和合人文精神”起源于中国,指中国文化中的“仁爱、和谐、诚信、中庸”、“和而不同”、“和为贵”、“和合”相处、“克己复礼”和“己所不欲,勿施于人”等思想和原则。后来,“和合”人文精神发展为“和合”文化。“和合”人文精神是“和合文化”的核心。这种思想传到东亚后,为东亚各国所接受,“和合”文化,遂成为东方文化的核心。

——摘编自李世安《“和合”文化与“文明冲突”——东亚国际关系中的文化》

(1)根据材料一,分别概括巴格达被称为“和平之城”和“血腥之城”的具体表现。(2)根据材料二并结合所学知识,列举出古代东亚国际关系中体现“和合”文化思想的具体史实,并分析“和合”文化对解决当今世界“文明冲突”的借鉴之处。

| A.中华文化对世界的影响 | B.近代向西方学习的潮流 |

| C.马克思主义中国化发展 | D.中华文化在交流中发展 |

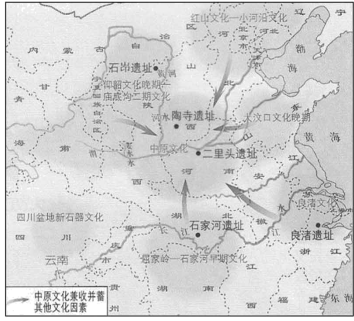

②各地区文化之间存在相互交流和影响

③中原地区逐渐成为中华文明的核心区

④正式形成统一的血缘认同、文化认同

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

材料 唐宋时期的家训(节选)简表

| 家训名称 | 作者 | 内容 |

| 《帝范》 《戒皇属》 | 李世民 | 抚九族以仁,接大臣以礼。每著一衣,则悯蚕妇;每餐一食,则念耕夫。夫食为人天,农为政本。 |

| 《杨氏祖训》 | 杨万里 | 男子以血汗为营,女子以灯花为运。栽苎种麻,助办四时之衣食,耕田凿井,安排一岁之种储。 |

| 《女论语》 | 宋若莘、宋若昭姐妹 | 分立身、学作、学礼、早起、事父母、事舅姑、事夫、训男女、营家、待客、和柔、守节共十二章。 |

| 《居家杂仪》 | 司马光 | 居闲无事,则侍于父母舅姑之所。容貌必恭,执事必谨。言语应对,必下气怡声。父母舅姑不命之坐,不敢坐。不命之退,不敢退。 |

| 《童蒙训》 | 吕本中 | 主要讲述了尽孝、明礼、诚信、风节、仁慈、谨慎、庄重、勤劳等方面的道德要求。 |

| 《示儿》 | 陆游 | 人生百病有已时,独有书癖不可医。愿儿力耕足衣食,读书万卷真何益! |

——据陈志勇《唐宋家训研究》等

根据材料并结合所学知识,对唐宋时期家训文化的繁荣加以评析。

| A.官方推动礼仪文化向民间发展 | B.封建婚嫁礼仪逐渐平民化 |

| C.皇帝与士大夫共治已约定俗成 | D.儒家纲常伦理的思辨化 |

| A.内涵丰富 | B.形式多样 | C.包容共生 | D.土生土长 |

材料一 商代就有关于勤俭节用思想出现。春秋战国时期,虽学派林立,百家争鸣,但勤俭节用思想则是各学派共有的伦理主张,儒家奠基人孔子提出“温、良、恭、俭、让”五大德目;墨子则把俭约和淫奢提升到关乎国家存亡的高度上去认识。在古代自然经济条件下,生产工具简陋,生产力水平低下,社会物质财富匮乏,提倡俭约,有利于缓解社会消费需求和物资短缺的矛盾,可保证社会安定和发展,荀子曾提出“强本而节用”的主张。

——摘编自张元凯《关于中国古代的勤俭节用思想及其现实价值》

材料二 到了近代,中国传统的消费习俗在城市社会生活中逐渐出现奢侈豪华的趋向。从经济与社会发展的长远方面看,崇俭戒奢的传统观念未必是十全十美的观念和习俗。消费需求的扩大,是刺激工商业发展的一个重要因素。但近代某些奢侈消费也并非是一种完全正常的消费行为。特别是富商的豪华排场,实际上仍带有一些为了摆脱出身寒微而自我炫耀的成分,许多人还盲目崇拜和模仿西方的生活方式,大肆挥霍。

——摘编自朱英《近代中国奢侈消费面面观》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代社会“勤俭节用”消费观念形成的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国消费观念的变化,并予以简要评价。

材料 中国古代私家藏书是我国古代藏书事业中的一个重要组成部分,它和官府藏书、寺观藏书、书院藏书一起构成藏书事业的整体。我国古代的私家藏书始于学术下移、百家争鸣、诸子竞说自由、社会开放的春秋战国时期。从汉到唐,私家藏书的规模及藏书家人数大幅增长。宋代,私家藏书空前发展,地域分布由北向南发展,遍布全国。私家藏书在明、清进入了鼎盛时期,较大规模的私人藏书楼就有500多座,藏书总量与官府藏书相比越来越占压倒性优势。私人藏书分布更广泛,除较集中的江浙外,西北、西南等边远地区也出现了相当可观的藏书。

——摘编自叙述淳《试论中国古代私家藏书对文化典籍传播的贡献》

(1)根据材料,概括中国古代私家藏书事业发展的原因(不得照抄原文)。

(2)结合所学知识,补充一条中国古代私家藏书事业发展的原因,并说明理由。