| A.阶级分化日益明显 | B.世界文明具有统一性 |

| C.中华文化多元一体 | D.少数民族推崇虎文化 |

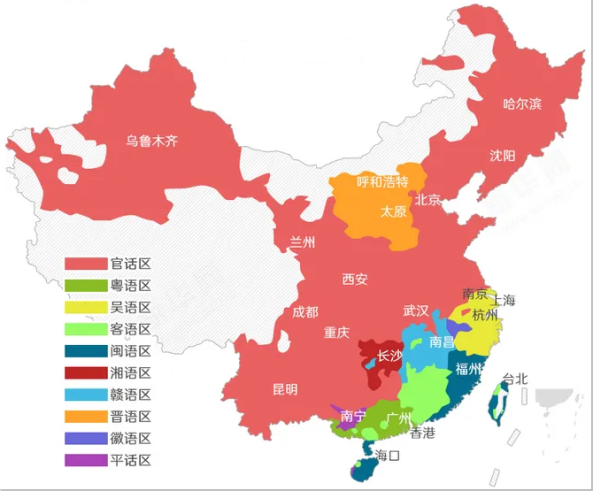

①不同地域的文化有不同的特性

②中华文化是一种世界文化,不具有民族特性

③中华文化兼收并蓄,有利于各民族文化在交流中发展

④中华文化求同存异

| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |

材料 中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力。它蕴含着丰富的道德伦理,体现着评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式。

新中国成立70多年来,中国共产党带领全国各族人民创造了举世瞩目的经济发展奇迹,取得了社会长治久安的伟大成就,在中国共产党的引领下中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,是国家治理体系和治理能力的卓越表现。国家治理体系和治理能力是一个国家政治、经济、文化、社会制度的集中体现。国家治理能力包括国家社会改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等各个方面。……这与我国深厚的传统文化积淀有着十分密切的关系。

——雷焕贵《中华优秀传统文化助推国家治理体系和治理能力现代化——立足于国家层面的治理》

依据材料提炼一个论题,结合中华优秀传统文化的内涵与影响加以说明。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰,论述充分)

材料一:胡人政权为了争取成为中华王朝而采用了中国政治制度,这个政治的因素,毫无疑问是五胡十六国时代胡人民族集团主动汉化的最重要的原因。……胡人民族集团在中原地区建立政权并统治中原地区,结果是让胡人社会自身也发生了质的变化:实现政治制度上的中华王朝化、文化制度上的儒学化,经济形式上的定居农业化和社会组织上的地缘化。五胡十六国时代之后,曾为中华帝国之强敌的匈奴以及氐、羯,再也没有作为一个民族集团出现在中国历史上,羌变成了一个小民族集团,鲜卑也在进入隋唐时期后逐渐消失。……历史上非汉民族集团的汉化,不仅证明了中华文化的魅力,同时也证明了中华文化自身原本没有“民族”属性,它的门户始终是向着所有人敞开的。

材料二:以孙中山先生为首的民族主义思想家们提倡民族主义的目的,始终集中于建设“中华民族”这一点上。为了达到“驱除鞑虏,恢复中华”的目的,首先提出了建设汉族单一民族国家的“小中华民族思想”。然而当意识到中华民国应该继承清王朝的疆土与属民时,他们的民族主义发生了根本的变化,经过提倡“五族共和”的阶段,最后落实到建设“大中华民族”,即同化中国所有民族集团建设一个中华民族上。“大中华民族”是被作为实现国民统合的象征而提出的,目的是要建设“民族国家”,这就是所谓的“国族”,共内涵已经超载了“民族”的层次而具有“国民”的性质。

——以上均摘编自王轲《从“天下”国家到民族国家》

(1)根据材料一并结合所学知识概括“五胡十六国时代”的“胡人政权”“质变”的表现,并分析其历史意义。

(2)根据材料二概述孙中山“中华民族思想”的变化,并结合所学知识简要分析其原因。

(3)综合上述两则材料,谈谈你对民族国家的认识。

中华文化博大精深,底蕴深厚。“德”“孝”“礼”“仁”“正”“俭”“公”“廉”“勤”“能”“敬”“义”“贤”“信”等,都是中华优秀文化中的核心概念,也由此形成厚德载物、天下为公、自强不息、以廉为本等基本理念。

结合课文,查阅资料,列举更多的核心概念,探讨其在中华文化中占有怎样的地位,反映了怎样的精神。

材料一 中国民族传统体育文化源于“天人合一”、阴阳、五行与八卦等理论。从文化整体观的角度看,中国民族传统体育注重人体自身的统一性以及人体与自然界的和谐,带有某种类似经验性、直觉性、模糊性的特质。从历史趋向看,中国传统体育文化一贯向着娱乐性、表演性、礼仪性的方向发展,注重个人修养,形成了以追求自身强健和延年益寿为目的的民族内向性格;中国民族传统文化提倡“胜固可喜,败亦无忧”,体育运动中的竞争性逐渐减弱。

西方传统竞技体育文化以西方哲学为基础,在重外在、重分析、重与大自然抗争等观念的指导下形成和发展,注重科学实验、解剖学、生理学以及现代医学等学科知识的综合运用。

就历史发展趋势而言,西方传统竞技体育始终向着竞争性、惊险性、健美性等方面发展。在价值追求方面,西方传统竞技体育文化强调更高、更快、更强,忽视了竞争中的道德教育,提倡竞争,超过对手。

——摘编自陶晓雯《试论中西方传统体育文化的冲突与互补》

材料二 中世纪西欧的社会变迁削弱了竞技体育与宗教、教育、娱乐等依附载体之间的诸多联系,竞技体育形态在人文思潮的浸润下呈现出了近代完整形态一独立性。一方面,西方竞技体育对其他事物的依附性减弱;另一方面,其运动方式逐渐丰富。在文艺复兴时期,古希腊、古罗马体育被重新发现,学界谓之找到了“现代体育的开端”。在西欧文明“脱胎变骨”的同时,西方竞技体育的文化影响力从区域化的地中海文明向外辐射整个欧洲大陆,而竞技体育的形态特征也从区域化转为地域化。具体表现为:运动形态独立性的呈现;观念形态规范性强化;组织形态专门性显现。

——摘编自刘为坤《论西方竞技体育文化形态之嬗变》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳古代中国和西方传统体育文化的不同点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括西方竞技体育向近代化转型的背景及影响。

(3)综合以上材料并结合中国现代史的知识,谈谈中西体育文化对你的启示。

| A.长期变化无常具有不可知性 | B.不具备真实性和完整性 |

| C.必须关注其传承方式的保护 | D.完全没有加以保护必要 |

| A.种类丰富和多元一体 | B.不断传承和与时俱进 |

| C.求同存异和人文精神 | D.对外来文化兼容并蓄 |

| A.道法自然 | B.家国情怀 | C.人文精神 | D.自强不息 |

材料一 西汉景帝时,蜀郡太守文翁“仁爱好教化”,“见蜀地辟陋有蛮夷风”,乃“修起学官于成都市中”,教授书、礼、易、春秋等,并选拔基层官吏到京师向博士学习。经过数年努力,郡内“争欲为学官弟子”,以致“学徒鳞萃,蜀学比于齐鲁”。自文翁兴学后,郡、州、县也兴起学校。西汉一朝,蜀中“汉赋四大家”司马相如、严君平、王褒、扬雄,“以文辞显于世,文章冠天下”。东汉杨仁为蜀郡什邡县令,“劝课史弟子,悉立就学。其有通明经术者,显之右署,或贡之朝,由是义学大兴”。巴蜀地区的私学也相当盛行,广汉绵竹人董扶,少游太学,后还家教授,“弟子自远而至”。

——摘编自李桂芳《浅析儒学的传播与汉代巴蜀地方教育的发展》

材料二 清末民初川渝地区的文化发展概况

时间 | 概况 |

19世纪末 | 1897年,宋育仁等效法《时务报》,在重庆创办《渝报》,以救亡图强为己任。1898年在成都创建蜀学会,“以扶圣教而济时艰”,创办《蜀学报》,积极宣传和推广近代科学知识。 |

20世纪初 | 从1904年起,四川留日学生大增,最多的时候达二、三千人。巴县青年邹容,著《革命军》一书:“我中国欲独立,不可不革命;我中国欲与世界列强并雄,不可不革命;我中国欲长存于二十世纪新世界上,不可不革命”,使“举国上下无不震动”。 |

1919年前后 | 1918~1921年间,成都、重庆等地出现了留法勤工俭学的热潮,人数居全国之冠,邓小平、陈毅、聂荣臻等是其中的突出代表。1921年创刊的《新蜀报》,斗争锋芒直指帝国主义和封建军阀,被称为“青年的百科全书,黑暗社会中的开路人”。 |

——摘编自陈效亮《“五四”前后巴蜀文化的现代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代巴蜀地区教育发展的特点,并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析19世纪末至20世纪20年代巴蜀地区的文化发展。