材料一 1919年梁启超等社会精英游历欧洲,却到处看到和听到西方文化人士失望于自身文明,“想输入些东方文明,令他们得些调剂”的言论使他们倏然觉悟,转向国人提倡东方文化,因此引发了国内流行一时的东方文化思想。《欧洲心影录》中梁启超甚至这样感慨,我们的国家有个绝大责任横在前途,“什么责任呢?是拿我的文明去补助西洋的文明,叫他化合起来成一种新文明”。

从20年代末至第二次世界大战期间,西方人对中国文化的这种多少有些不太正常的过分热情逐渐消退,但各种专业译介和研究却继续得到发展。……对于近代以来屡遭西方劫难,严重缺乏文化自信的国人来说,这无疑起到一定的鼓励效果,部分扫除了由来已久的文化悲观情绪。

总之,第一次世界大战对这场中国文化西播热潮产生了不可忽视的影响。虽然西方世界的文化歧视态度依然不同程度地存在着……但中国传统文化展现出独特优势,开启了自身的近代复兴,步入又一个全新历史阶段。

——摘编自夏舒洋《一战后的中国文化西播热潮述评》

材料二 20世纪60—80年代,新加坡经济快速发展。新加坡前总理李光耀认为新加坡的经济发展离不开儒家文化的影响。他在回忆录中写道:东亚儒家社会同西方自由放任的社会有着根本的差异。儒家社会相信个人脱离不了家庭、大家庭、朋友以至整个社会,而政府不可能也不应该取代家庭所扮演的角色。新加坡依赖家庭的凝聚力、影响力来维持社会秩序,传承节俭、刻苦、孝顺、敬老、尊贤、求知等美德。这些因素造就了有生产力的人民,推动了经济增长。

——摘自《历史选择性必修3》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括一战结束至二战期间,西方人士对中国文化态度的变化过程,并分析其原因。(2)根据材料一、二、概括新加坡与西方对中国文化态度的共同点。结合所学知识,面对当今中西方文化交流频繁,我们应注意什么问题。

| 开展参访社区俱乐部与新加坡国会等地的学习之旅。 通过挨家挨户的家访,邀请新移民参与社区活动。 组织以多元种族和宗教为主题“新加坡和谐之旅”。 在各选区定期举办典礼,为取得身份的新移民颁发公民证书 |

| A.重在维护文化的多样性 | B.助推国家工业化实现 |

| C.旨在提高社区自治水平 | D.增进移民的国家认同 |

| A.意在摆脱对宗主国的技术依赖 | B.着眼于自身经济社会发展需要 |

| C.源于资本主义世界市场的形成 | D.旨在增强国民的自由平等意识 |

材料 美国宪法是由信奉基督新教的白人锻造出来的。因此,其文化底色具有着浓厚的盎格鲁—撒克逊保守主义精神;但是,美国的立国根基又决定了其自由平等的精神。作为典型的移民国家,自建国以来,美国长期存在统一性与多样性、主流与非主流文化之争。下表是20世纪20年代以来,美国社会和文化变化的一些现象和史实。

时间 | 现象/史实 | 备注 |

20世纪20年代 | 美国爵士乐的迅速流行 | 黑人民歌和欧洲白人音乐传统融合的结果 |

20世纪60年代 | 奇卡诺学生运动 | 继黑人民权运动后,美国墨西哥人争取民族自由、平等权利的社会运动 |

1965-90年代 | 联邦政府“肯定性行动计划” | 消除对黑人等少数族群的种族和性别歧视 |

1968-1994年 | 联邦政府颁布《双语教育法》及系列修正案 | 让学生“尽快习得英语”的同时,也尊重并保持文化和语言多样性 |

——摘编自余志森《“熔炉”、“拼盘”还是“葵花”?——对美国多元文化的再思考》

围绕“美国文化的统一性与多样性”,结合世界现代史,阐述从上述材料中发现的历史现象,并得出一个结论。(要求:现象源自材料,结论明确,史论结合,表述清晰)

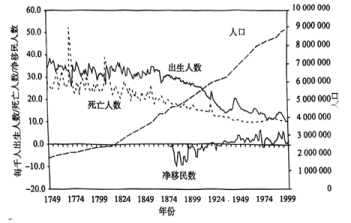

材料一 瑞典的死亡率与人口情况图

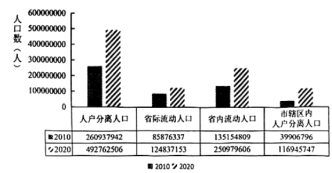

材料二 2010年和2020年中国人户分离人口情况

——摘自王金营等《新时代中国人口发展:现状、特征、影响和挑战》

(1)据材料一并结合所学知识,分析19世纪以来瑞典人口持续增长的主要原因。(2)据材料二并结合所学知识,概括新时代中国人口发展的显著特征并简析其成因。

(3)据材料一、二并结合所学知识,归纳人口迁移对文化产生的共同影响。

| A.改变了全球劳动力布局 | B.均衡的分布在美国的各地 |

| C.助力了美国经济的发展 | D.使美国文化形成多元格局 |

| A.是战后英国经济恢复的根源 | B.加剧了英国本土的社会问题 |

| C.说明国家宏观调控政策失灵 | D.敦促英国政府完善福利制度 |

材料一 的确,凭着自己的实力,印欧语系的波斯人在向西方的推进中节节胜利。但是不久他们就遭到其他一些印欧人部落的抵抗,这些印欧人几个世纪前就移居欧洲并占领了希腊半岛及爱琴海诸岛。他们发觉自己已经陷入严重的危机之中。希腊与波斯之间因此发生了三次著名的战争。战争期同,述斯国王大流士和薛西斯侵略了希腊半岛的北部,千方百计想在欧洲大陆上占据一席之地。

材料二 1661—1812年,福建人口增加了9倍,新地仅增加32%,人均耕地数从7.11亩降至0.9亩。道光年间“几乎年年有定,灾区遍及全国”。维持生活“颇费踌躇,于是乎奔走外洋”。中国人移殖澳洲“殆始于1840年到1859年之间”。随着中外一系列条约的签订,洋布“把土布消灭了百分之九十九”,“无业贫民每乘北风附洋船往国外图生计”。太平天国运动失败后,清政府加强了对起义造反者的镇压,大量农民出洋避祸。如“广东新会平南王黄德滋,率部……渡南中国海,最后抵达澳洲北部达尔文港……成为淘金工人”。

——摘编自张秋生《略论早期华工移居澳大利亚的社会历史条件》

材料三 根据联合国的相关数据显示,截至2019年12月,按照国籍划分,国际流离失所者居世界前十位的难民来源国及数量分别是:叙利亚660万人,委内瑞拉440万人,阿富汗300万人,南苏丹220万人,缅甸110万人,索马里90万人,刚果(金)80万人,苏丹70万人,伊拉克60万人,中非共和国60万人。

——摘编自陈冰《全球雄民治理的出路在哪里?》

(1)根据材料一并结合所学,指出波斯人崛起的地理区域以及“其他一些印欧人部落”的族群名称。分析波斯人的迁徙对区域政治和文化的影响。

(2)根据材料二并结合所学,概括近代华工赴澳的国内原因。

(3)根据材料三,指出当代世界难民的主要来源区域。结合所学,分析二战以来联合国为保护难民基本人权做出的努力。

材料一 表:1850—2000年全球国际人口迁移表

| 时间 | 1850~1945年 | 1945~2000年 |

| 主要移出地 | 欧洲、亚洲 | 亚洲、非洲、拉丁美洲 |

| 主要移入地 | 美洲 | 西欧、北美洲、大洋洲 |

| 人口迁移数量 | 1846~1924年欧洲移出1800万,1834~1941年亚洲移出1200万~3700万 | 1960年迁移人口为325万,1974年为947.5万,1985~1990年年增长率为2.59% |

——据邬沧萍《世界人口》等编制

材料二 以华工大规模出洋为主体的海外移民潮开始于19世纪40年代,仅仅数十年的时间里,几百万华工的足迹遍及世界各地。华工出洋的目的地除了原先的东南亚之外,首次包括美洲、澳洲等地。在拉丁美洲地区,早在1847年,多达7000名华工已经被运到古巴的甘蔗种植园劳作。从1847年至1865年之间,每年到古巴的华工人数平均在6000人以上。到1865年,抵达中南美洲的华人有15万人之多。19世纪60年代,华人进入美国的人数为六万余人,而在70年代,华人移民的人数几乎又翻了一番。

——摘编自潘兴明《关于近代中国海外移民动因的考察》

(1)根据材料一,指出1945年前后两个阶段人口迁移的不同点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国海外移民的特点及其主要原因。

(3)根据材料并结合所学知识,简析人口迁移对美洲产生的影响。

材料一 明末清初,四川地区战火四起,灾荒、瘟疫又随战乱接踵而至,致使人口锐减,出现了“有可耕之田,而无耕田之民”的景象。清前期的“湖广填四川”大移民运动由此产生。从顺治十六年(1659年)至乾隆六十年(1795年),持续时间长达近一个半世纪;涉及十余个省份、一百多万移民,湖北、湖南的最多。既有清政府倡导的强制移民,又有民众迫于生计的自发移民。在清政府“安民、惠民”政策的激励下,大量荒地陆续被开垦出来,米粮生产直线上升,成为全国粮仓之一。认为四川地区人口迅速增长,清代乃至今天四川人口的构成,移民数量也远超土著。在生产、生活中,移民之间、移民与当地居民之间在语言、风俗习惯方面产生碰撞交融,催生了新川剧和以湖北话为基础的现今四川官话。

——摘编自魏登云、曹先东《论清前期“湖广填四川”移民情况及其影响》

材料二1930年,作为江巴璧合四县特组峡防局团练局局长,卢作孚对东北进行考察,总结日本、俄罗斯、德国经营下工业城市的经济发展、建设与经营经……提出“政治上最后的问题是全国的问题,认为它的基础却在农村”……通过外出演讲宣传、组织科学交流会议等方式让国内外各界精英力量为北碚建设献计献策,仅中国西部科学院聘请的外国专家就达40余……抗战期间,北碚被定为战时文化迁建区,先后吸引70个单位内迁。

——摘编自《“嘉陵江三峡乡村建设运动”》等

材料三1992年4月3日,七届全国人大第五次会议通过《关于兴建长江三峡工程的决议》。三峡工程采取“一级开发、一次建成、分期蓄水、连续移民”的建设方式,水库淹没涉及重庆、湖北两省市20个区县。1993年,三峡移民工作正式实施。2009年,三峡移民搬迁安置主体任务完成。2010年10月26日,认为三峡工程蓄水至175米目标水位,标志着三峡工程开始全面发挥初步设计确定的防洪、发电、航运、供水等巨大综合效益。在三峡百万移民的伟大实践过程中,孕育了可歌可泣的三峡移民精神。

——摘编自《红岩春秋》

材料四 三峡百万移民携妻执子,远离故土,举家迁移,告别祖辈的家园,你们向故乡作最后的凝望,把眷恋深藏在心底。你们割舍个人的情感和利益,为的是成就几代中国人高峡出平湖的梦想,为的是造福更多的后代子孙。

——摘编自2002年《感动中国》颁奖词

(1)根据材料一,概括清朝前期“湖广填四川”的特点,并结合所学知识简要说明其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析抗战时期重庆“大内迁运动”的背景。

(3)根据材料三、四,概括三峡移民精神的基本内涵。