| A.惩治地方腐败官吏 | B.强化基层社会治理 |

| C.强化中央的控制力 | D.构建政权政治认同 |

| A.反映出文官制度走向成熟 | B.促进了中枢决策科学化 |

| C.推动了相权与君权的平衡 | D.有利于君主专制的加强 |

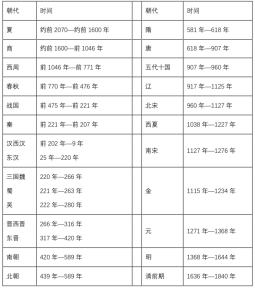

中国古代历史朝代简表

中国古代经历了三次大的分裂时期和三次大的统一时期,每次大分裂以后的大统一,统治者都对国家治理进行了制度创新。解读材料并用秦朝,隋朝和元朝的相关史实对此加以证明。(要求:史实准确,史论结合)

材料一 两汉时期,皇帝对丞相待之以礼。丞相谒见皇帝时,皇帝起立,赐丞相座。丞相病了,皇帝还要亲自去探视。隋唐时期的宰相大臣上朝奏事也有座位。但到宋朝,宰相只能站着同皇帝议事。据说是宋太祖改变这一做法的,有一天,宰相范质等人向宋太祖奏事,开始时,大臣们还坐着,宋太祖称自己眼睛昏花看不清,让大臣们近前指给他看。等范质等人回到原处,座位已被撤掉。此后宰相大臣就只好站在皇帝面前议事了。明代自朱元璋起,明文规定“大朝议”须“众官皆跪”。清朝的官僚上朝,跪地时间特别长,以至于大臣们都备有特别的护膝。

材料二 中华民国之主权,属于国民全体。中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。中华民国之立法权、以参议院行之。临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。国务员于临时大总统提出法律案、公布法律,及发布命令时,须副署之。法院以临时大总统及司法总长分别任命之法官组织之。

——《中华民国临时约法》

(1)古代中国在加强君主专制中央集权方面,包含着众多的矛盾和问题。请根据材料和所学知识归纳其中的主要矛盾。材料一反映了怎样的历史发展趋势?

(2)根据材料二及所学知识,概括《中华民国临时约法》体现了哪些原则?在近代法制建设中有何意义?

材料一 自秦朝以来,在中国社会治理中占据主导地位的是中央集权的郡县制度,这与西方中 世纪政治分裂、王权势微的状况截然不同。中央集权的核心是君主专制。秦汉以后,主权集中成 为中国政治的一大趋势。到清代,主权更达到了登峰造极的程度,君主独裁成为清朝的“祖制”、 “家法”,神圣不可侵犯,即所谓“天下大事,皆朕一人独任”。

——摘编自高翔《中国古代政治的三大传统》

材料二 中世纪早期,君主实际上只能在自己直辖的领地行使主权,同时还受到教会的制约, 而教皇既统驭世俗领袖,又管辖着教会的僧侣、“君权神授”和“政教合一”论是世俗国王必须 服从教会和教皇的确凿的理论依据。进入中世纪后期,王权在与教权的合作与斗争的制度化进程 中走向强大,而教权则日渐没落。从 12 世纪起,西欧城市发展迅速,商品经济繁荣。王权最终能取得胜利要归因于在王权与教皇的斗争中,西欧各国的民族意识开始了最初的萌动。12、13 世纪开始的西欧王权的加强,以及民族和民族国家的形成运动,到 15、16 世纪大体完成。这一漫长过程的结束,终结了教会在中古盛期所确立的“万流归宗”的地位,王权的加强、民族国家的胜利必然意味着教皇势力的衰落。

——摘编自蒋承勇《西方文学“人”的母题研究》《欧洲中世纪的双剑论》

材料三 在这种普遍的混乱状态中,王权是进步的因素,这一点是十分清楚的。王权在混乱中代表着秩序,代表着正在形成的民族而与分裂成叛乱的各附庸国的状态对抗。在封建主义表层下形成着的一切革命因素都倾向王权,正像王权倾向着它们一样。

——恩格斯《论封建制度的瓦解和民族国家的产生》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出西汉、明朝、清朝时期加强“王权”的措施。(2)根据材料二并结合所学知识,概括西欧中世纪王权地位变化的趋势,并指出变化原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析专制王权国家的形成带来的影响。

| A.封建官僚体系完备 | B.中枢行政效率提高 |

| C.中央决策机构臃肿 | D.君主专制权威强化 |

材料年鉴学派的代表人物布罗代尔强调地理时间、社会时间和事件时间三种节奏在历史发展中共同协作的作用,尤其突出社会时间的重要性。主张历史是包罗人类活动各个领域的“整体”,是在这些领域之间相互关联、彼此作用所形成的结构和功能关系中得以体现的。要反映出这个“整体”,反映出其内部的结构—功能关系,因果性的思维逻辑是不能胜任的,必须借鉴经济学、社会学等社会科学的方法,从横向关系进行研究。

依据材料,从“整体”的角度出发,任选一历史事件,自拟标题,运用所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)

图1 图2

图3

仔细读图,分别提取图1、图2、图3中的相关信息,据此判定并说明其对应的正确历史时期。

| A.降低了地方的行政效率 | B.强化了君主的专制统治 |

| C.适应了版图疆域的扩大 | D.消除了地方割据的隐患 |

| 时期 | 主要职能 |

| 汉高祖时期 | 在诸侯国中,丞相统众官,群卿大夫都官,设置模式如中央 |

| 文景时期 | 改丞相曰相,省御史大夫、廷尉、少府、宗正、博士官 |

| 汉武帝时期 | 侧重于在诸侯王国推行中央“汉法” |

| 成帝时期 | 省内史,更令相治民,如郡太守 |

| A.中央集权的强化 | B.贵族制向官僚制的转变 |

| C.君相矛盾的缓和 | D.选官制度影响社会变动 |