| A.一定程度限制了皇帝专制权力 | B.促使中央权力趋向分散 |

| C.成为制衡中书门下的重要力量 | D.是执掌朝廷政务的中枢 |

儒法国家的构建

材料一:秦国在统一中国之后,仍然选择法家的治理手段,对它囊括天下的组织能力的有效性以及它在全民战争时期发展出来的一套严酷的统治手段过于自信,其他社会力量于是就失去了对帝国政府权力的制衡能力。结果,秦帝国从未建立起一套能够成为至少是国家与社会精英群体合作基础的统治性意识形态。

——赵鼎新《东周战争与儒法国家的诞生》

“是故天下有事,无不自为刑名声号矣。 刑名已立,声号已建,则无所逃迹匿正矣。” “所谓无为者,不先物为也;所谓无不为者,因物之所为也。所谓无治者,不易自然也;所谓无不治者,因物之相然也。”

——资海琼《汉初黄老政治思想研究》

汉承百王之弊,高祖拨乱反正,文、景务在养民,至于稽古礼文之事犹多阙焉。孝武初立,卓然罢黜百家,表章六经。

——班固《汉书·武帝纪》

材料二:儒法国家,实际指的是在西汉时期逐渐形成的一种以帝国儒学思想作为官方统治意识形态和合法性基础,同时运用法家手段对国家进行实质性管理的国家模式。

帝国崩溃的根源在哪里?中国的儒法国家历史模式是如何形成的?为什么这一模式能够在两千多年的帝国历史中始终居于主导地位?它如何塑造了中国历史的基本形态和发展方向的?

无论是魏晋南北朝时期的民族动乱,亦或是佛教、伊斯兰教的冲击,不可避免的形成了本土化或汉化的结局。同时,这一种较为保守的社会风气,即使是宋元明以来的商品经济迅速发展,仍然无法使得中国跨越出儒法秩序的枷锁。

材料三:韧性在汉语词典中意思是物体柔软坚实、不易折断破裂的性质,也指顽强持久的精神,坚忍不拔的意志。同时,韧性也代表着一种经久不变、保守固定的性格。

(1)结合材料一,分别概括秦朝、汉初、汉武帝时期的治国价值观念;(2)根据以上材料及所学知识,评述古代中国儒法政治体系的韧性。

| A.构建起完备的行政监察体系 | B.旨在保证国家权力运行和政治稳定 |

| C.通过完善中央机构制约相权 | D.有效减少决策失误和提高行政效率 |

①内阁制 ②三省六部制 ③军机处 ④廷议制

| A.①③ | B.①④ | C.②④ | D.③④ |

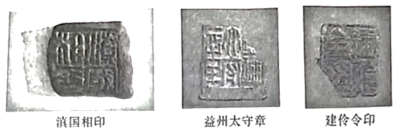

材料一 秦朝中枢权力机构的特点

材料二 周代的人们是生活在一个一个小的自治社会当中的,也就是小共同体当中。在 这些小共同体中,各地诸侯大夫的权力是世袭的,不是上面的天子或者国君赐予的,因此也不能被他们剥夺。统治者的经济来源是自己领地的收入,而不是上一级给的工资。……小共同体和大共同体的区别,或者说周秦之变的主要内容,就是政治组织形式变了,国家的汲取能力 大大提高了

——摘编自张宏杰《简读中国史》

材料三 刘邦将百越、岭南之地分为诸侯王之地,一方面可以笼络诸侯之心,另一方面可以节省中原之物力人力,为中原之地百姓休养生息赢取精力。……匈奴成为一大边患,韩王信所封之地尽有今山四中北部……主要原因即为需要防备匈奴。在中央官制上,重用大司马、左右前后将军、侍中、常侍、散骑诸吏。

(1)根据材料一图文材料,归纳秦朝中枢权力机构的特点,简析三公九卿在处理国家政务 上的特点。(2)根据材料二和所学知识,指出“周泰之变”的主要含义,从中央和地方关系的角度,简 要说明秦朝“,国家的汲取能力大大提高”的原因。

(3)根据材料三分析汉初实行分封制的原因,汉代在中央官制上有形成了什么制度。

| A.推行崇文抑武方针 | B.重建君臣伦理纲常 |

| C.缓和统治阶级内部矛盾 | D.推动理学思想广泛传播 |

| A.中央行政中枢权力调整 | B.汉匈之间战争绵延不绝 |

| C.军功阶层长期把持朝政 | D.藩镇割据削弱统治力量 |

| A.北朝政权具备一定的变革优势 | B.皇权扩张制约着治理效能增强 |

| C.民族交融符合社会发展的要求 | D.南北朝间的矛盾源于制度差异 |

材料一 春秋时代,郡县制开始萌芽。楚、秦、晋等国出现了县,最初设在边地,带有边防性质。郡的出现比县稍晚,也多在边地。到战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用。汉武帝分境内为十三刺史部,简称“十三部”或“十三州”。这时的州还只是一种监察区,各州置刺史一人,代表中央巡查郡县吏治。到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。

——摘编自薛明扬《中国传统文化概论》等

材料二 隋初沿用州郡县三级制。但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点。开皇三年(583),兵部尚书杨尚希上表说:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领……所谓民少官多,十羊九……今存要去闲,并小为大,国家则不亏粟帛,选举则易得贤才。”隋文帝采用此建议,罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端,进一步加强了中央对地方的控制。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隋以前中国行政区划制度的演变。(2)根据材料二、概括指出隋文帝行政区划制度改革的原因。根据材料一、二并结合所学知识,简析秦、隋行政区划制度改革共同的积极作用。

| A.郡国并行制影响扩大 | B.边疆治理具有政治智慧 |

| C.国家统一的进程加快 | D.推恩令实施具有策略性 |