| A.君主专制的加强 | B.避免造成机构的重叠 |

| C.台谏分置的弊端 | D.加强监察制度的权威 |

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料三 隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。自隋唐以后,各代“大小之官,悉听吏部;纤介之迹(官员大大小小的行为),皆属考功。”科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,就必然出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚,也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——据胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

(1)据材料一并结合所学知识,指出西汉时期的选官制度和主要标准。

(2)由魏至西晋,“九品中正制”的选官标准有何变化?据材料二,指出隋文帝废除“九品中正制”的原因。

(3)据材料三并结合所学知识,概括分析科举制度的积极影响。

(4)综合上述材料,概括我国古代选官制度演变的趋势。

材料一 中国古代的选官制度的发展,大体可以分为三个阶段,即世官制、察举制和科举制。在世官割占统治地位的历史阶段,官职任定被限定于贵族范围内。察举制度创立之后,选官一般经现任官吏察访,然后向政府举荐予以任用。科举制则是通过考试选官,择优录用。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度述略》

材料二 清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学生毕业录用等措施。到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善。这些近代中国官员选任制度,具有许多值得总结和可供借鉴之处,并且在某些方面还显示出了其所特有的时代价值。

——摘编自关学增《近代中国官员选任制度及其得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代选官制度变化的趋势,并简析这些变化的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。

| A.改变了人才举荐的原定标准 | B.有利于年少人才的选拔录用 |

| C.解决了察举制度的固有弊端 | D.蕴含着古代选官的变化趋势 |

| A.大一统的趋势已经形成 | B.九品中正制的诞生有其必然性 |

| C.民族交融现象十分明显 | D.人口迁移带来政治制度的认同 |

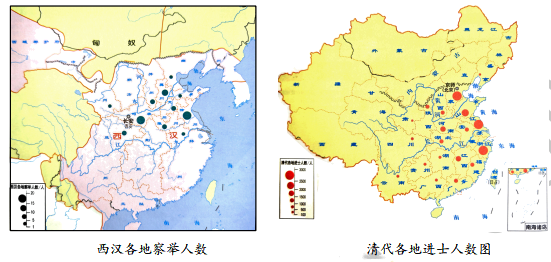

材料一

——摘编自《普通高中历史地图册》

材料二 工业革命带来的生产力水平的大提高导致政府管理职能的膨胀,政府面临着许多新课题......工业革命犹如经济魔棍,点化出了19世纪中叶英国政治改革的浪潮,选举与考试相配套的文官制度由此诞生了。...资产阶级兴起之时就提出的天赋人权、人人平等、主权在民的思想经过几百年的发展,已经深入人心。人们开始崇尚理性,反对等级制度和封建特权,追求自由竞争和机会均等。

——摘编自鲍红信《英国近代文官制度的建立》

(1)据材料一并结合所学知识,概括从汉朝至清朝前期我国人才选拔的变化趋势。

(2)据材料二并结合所学知识,指出中国古代科举制与英国近代文官制度产生背景的不同。

| A.政治局面逐渐走向安定 | B.王国问题基本解决 |

| C.军功地主退出历史舞台 | D.察举成为选官主流 |

材料一 自秦朝中央集权体制建立以来,地方主要官员多由中央政府直接任免,以实现中央对地方的垂直管理。至唐宋时期,“海内一命之官并处于朝廷”,地方州县长官甚至其部属均由中央分发…为防止地方权力坐大,汉代通过“推恩令”,使地方诸侯失去了地方治权;宋代通过“制钱谷”,控制了地方财权;明初通过“三司”分治,削弱了地方行省的实力…秦朝的御史府、汉代的十三州刺史、北宋的监司和通判、明朝的提刑按察使司等,均是代表中央政府负责监察地方的官员,发挥着“以小驭大,以卑监尊”的功效…地方政权的划界,就演变趋势而言,也越来越淡化山川形便,究其原因在于若地方政区地形过于险峻,易守难攻,易形成割据势力。

——摘编自丁祥《中国古代政治制度两大基本关系的剖析》

材料二 中国古代官僚在制定或修改法律的时候,首先是从自身利益出发,法律首先要体现官僚阶级的意志。儒家思想提倡“君使臣以礼”,“刑不上大夫”,因此执行法律的各级官僚“亲者断其生,疏者判其死”,服从权力而不是服从于法律,处理日常公务具有很强的任意性…中国古代的官员们忠于自己的上司而非制度本身,形成了强烈的人身依附关系,在这种关系下,所服务的对象必然更多是上级的个人,而非与之有契约关系的民众…儒家伦理要求的核心是“虔敬地服从世俗权力的固定秩序”;而理想的人格,即君子的“优雅与尊严”则表现为“履行传统的责任义务”。所以,大多数的官僚在政治体系内部处于一种维护既得利益和既有统治的角色…中国传统官僚政治形成的官僚心态,深刻影响着行政管理

对效率和公平的诉求。“关系政治”盛行,权大于法、情大于理、关系大于能力、依附大于独立、身份大于实力等现象,使统一思想多于解放思想、中庸保守多于创新激进,进而使人的依附性奴才人格有余而创造性主体人格不足。

——马向荣《比较视域下中国古代官僚制度的弊端探析》

(1)依据材料一归纳秦汉以来强化中央集权的主要方式。结合所学知识简述专制主义和中央集权的关系。

(2)综合上述材料并结合所学,概括中国古代官僚制度的特点并分析其历史影响。

材料一 汉武帝时,董仲舒建议,“臣愚以为使者诸侯,郡守.二千石各择其吏民之贤者,岁贡各二人。”其中要求地方郡国每年推举二人。

材料二 今立中正,定九品,高下任意,荣辱在手,操人主之威福,夺天朝之权势。或以货贿自通,或以计协登进。……是以上品无寒门,下品无势族。慢主惘时,实为乱源。

材料三 此种制度较广泛地向地方各阶层的地主们打开了通过考试入仕的途径。因而各地地主特别是过去的寒门,商人地主等……也取得了高官厚禄,参与政权。

(1)材料一反映的是历史上选拔人才的什么制度?在此前的奴隶制时代我国主要采用的选官制度是什么?

(2)材料二描述的又是哪种选官制度?它主要盛行于哪一历史时期?

(3)材料三反映的是什么制度?它产生于什么时期?有什么影响?

(4)选官制度的变化呈现出什么样的趋势。

材料一 中国传统监察体系中一般存在御史监察和谏官言谏两个系统,两者皆出于权力制约的目的而产生。相较而言,前者是君主的耳目,重在制约臣下,地位更为重要;后者主要是时君主提出意见和建议,多是制约君主,地位低一些。这二者在先秦时期就已并存。秦汉时期重御史监察而轻谏官言议,谏官的设置具有任意性且很不固定。汉代谏官的职位及数量仍不固定,谏议大夫、光禄大夫等多兼职行使谏议职权。东汉时期,谏官相对固定下来,归属侍中寺。魏晋时期侍中寺改为门下省,掌管封驳、奏事和谏诤。

——摘编自赵晓耕、刘盈辛《中国传统御史监察制度的反思》

材料二 明代在前代机构设置的基础上,建立了较为严密的监察体系。在中央以都察院为核心机构,都御史“职专纠劾百司,辩明冤枉,提监各道”,十三道监察御史“出则退视方岳,入则弹压百僚”。以都察院为核心的监察机构,自设立之初,就明确定为天子“耳目之司”,专司风宪,负责侦缉臣下奸邪,“宣上德,达下情”,以广天子聪明之德。明代中叶之后,监察体系弊端丛生,握有监察大权的御史不断卷入政治争斗之中,甚至沦为党争的工具,背离了选用御史的初衷,极大损害了监察系统的权威,也使明代官僚体系逐渐失去了有效监督、自我净化的能力,最终滑向衰亡腐朽的深渊。

——摘编自刘祥学《从御史选用制度的演化看明代政治走向》

(1)根据材料一,指出秦汉至魏晋时期谏官言谏的发展趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明朝监察制度的特点及其影响。