材料一 汉儒们秉持先秦儒家追求统一的观念,把大一统当作政治理想的首要大事,董仲舒明确提出,“春秋大一统,天地之常经,古今之通义”。在大一统观念的指导下,儒家认为无论是居于中央的“华夏”,还是分居四边的“夷狄”,都是汉朝天予统治下的臣民。汉代在管理四夷的机构上承袭了秦代,也有中央和地方之分,但是设官更加具体,职权更加明晰。在中央机构中,汉朝继承了秦的典客制度,典客的名称在景帝中元六年(前114年)被更为“大行令”,汉武帝太初元年(前104年)又把“大行令”改称为“大鸿胪”。汉代对秦朝管理四夷的中央机构的继承和发展,特别是汉武帝时期所进行的改革,反映了当时中原地区与四夷交往频繁的现状,也表明了汉武帝对四夷的有效统治。

——摘编自林先建《儒家华夷观与汉武帝民族政策研究》

材料二 魏晋南北朝以来的民族交融推动了胡汉交往交融,承袭而立的李唐皇室本身也带有鲜卑血统。唐高祖李渊称“胡、越一家,自古未之有也”。唐太宗进一步提出“自古皆贵中华贱夷狄,朕独爱之如一”的“华夷一体”开明民族观,认为夷狄亦人耳。少数民族也因此将太宗尊称为“天可汗”。唐玄宗时延续了这种包容思想,秉持“中外无隔,夷夏混齐”的态度,以宽广的胸怀纳戎延狄,释放吐蕃俘虏,摒弃民族偏见,以至诚之心安抚四夷。在这种民族观的渗透下,唐代统治者针对少数民族实施了更为开明的民族政策。

——摘编自张文玉《唐代和亲与民族关系建构》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉代设置民族机构的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括汉唐民族政策的共同点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对汉唐民族政策的认识。

2 . 材料一 太宗(对少数民族),方务怀柔……卒用彦博(温彦博,人名)策,自幽州至灵州,置顺、佑、化、长四州都督府以处之,其人居长安者近且万家。字突厥颉利破后,诸部落首领来降者,皆拜将军中郎将,部列朝廷,五品以上百余人,殆与朝士相伴。惟拓跋不至,又遣招慰之,使者相望于道。

——《贞观政要》

材料二 唐熙帝在统治少数民族是指出,治之得其道——柔远能迩。雍正帝则指出统治少数民族要注意“从俗从宣,各安其学”。乾隆帝进一步指出:驾驭外藩之道,“示之以谦则愈骄,怵之以威则自畏’。要“宽猛互济”,“恩威并用”。

材料三 国家之本在于人民,合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国,即合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人,是曰民族之统一。

——孙中山《临时大总统宣言书》

(1)据材料一、二指出,清初与唐初在民族措施、政策方面的共同点。

(2)结合所学知识,分析材料三中孙中山民族思想提出的背景并指出其民族思想后来有何新发展?

材料一:契丹处于唐与突厥两强之间,地处要害。唐玄宗开元至天宝年间,唐与契丹和亲四次。武则天时期,契丹大贺氏首领李尽忠、孙万荣反叛,契丹降后突厥。开元三年(715)李尽忠的堂弟李失活以后突厥汗国默啜势衰,率部附唐。开元五年(717年),李失活入唐朝拜,表其诚心,玄宗遂以杨元嗣之女永乐公主赐之。

——摘编自朱诚如《辽宁通史》等

材料二:在拿破仑发动大规模征服西欧的战争以前,西欧民族主义情感并不强烈,特别是在封建贵族领主割据的情况下,国王很难得到民众的拥戴。中世纪西欧有一句谚语,“我的主人的主人不是我的主人”,民众对国王没有直接效忠的义务。欧洲人普遍信仰基督教,基督教又分为天主教、东正教、新教等几个教派,当时人们对同一教派的认同,超过对国王的认同。拿破仑战争之后,“欧洲已经不再是一盘散沙,许多民族都已团结起来,从而形成一个个结晶化的民族国家。它们各自分道扬镳,使他的个人神化主义的假定无法实现”。

——摘编自丁冬汉《现代国家政治能力建构的逻辑》

(1)根据材料一、提炼唐与契丹关系的历史信息。

(2)根据材料二、概括说明拿破仑战争以前“西欧民族主义情感并不强烈的”的原因,并结合所学知识,概述拿破仑战争在欧洲民族国家形成中的作用。

材料一 唐朝与统治北非的阿拉伯帝国存在直接交往,少数中国人沿“丝绸之路”到达地中海南岸,从那里南下,踏上撒哈拉沙漠以南的非洲土地。从那时起,非洲艺术开始出现在唐朝皇宫里,甚至敦煌壁画中也有描绘非洲黑人的形象出现,唐代的青白瓷器和钱币则在埃及、肯尼亚、桑给巴尔等地多有发现。宋朝时,中非人员及物产交流日益深入,中国的产品不仅大量出现在非洲的北部和东部沿海,还深入到津巴布韦等内陆国家和地区。宋代出版的书籍如《诸蕃志》《岭外代答》等,对非洲的风土人情和物产均有详细的记载,

——摘编自杨天林《古代文明史》

材料二 唐宋时期,中国的船舶直航波斯湾和红海,为中非直接交往创造了条件。经过“贞观之治”,唐朝经济繁荣、文化发达,加之造船技术进步,与西亚、非洲沿岸国家间的海洋航运有了很大发展。唐朝时,航海前往阿拉伯乃至非洲沿岸国家,已由过去的分段航行实现了全程直航,不再需要换乘阿拉伯商船进行中转。由于宋代罗盘广泛地应用于航海,加上前人积累的牵星术、地文、潮流、季风等航海知识,以及水密隔舱等造船技术的发展,航海家可以长年在海上远行,由此开辟了具有重要意义的横越印度洋的航线。

——摘编自乔志霞《中国古代航海》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐宋时期中非交往的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析唐宋时期中国船舶能够直航西亚、东非的原因。

材料一:在传统中国,边疆是尚未或者正在驯化中的地方,边疆问题其实是央地关系的次生形态。从唐至宋,我们看到了两种边疆问题的解决方案,以及它们的实施结果。一种是唐代的藩镇模式。藩镇节度使本来是中央派出的边防统兵官,后来势力膨胀,引发了安史之乱。在唐朝之后的宋朝,对藩镇模式失败的原因进行了分析,解决方案是建立了一个极端的分权模式。

——摘编自赵冬梅《法度与人心:帝制时期人与制度的互动》

材料二:设置宣政院……负责处理民族和宗教事务,这些机构的设置有利于国家的统一。行省制度的确立,加强中央集权特别是调整好中央与地方的关系。在边远民族地区设置宣慰司、宣慰司都元帅府等,这些机构的官员中,更多的是当地民族首领人物……中国历史上的土司制度,由元代始。

——摘编自白钢主编《中国政治制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析唐、宋时期边疆治理方案的利弊。(2)根据材料二并结合所学知识,指出元朝地方管理制度产生的影响。

(3)根据材料一二并结合所学知识,谈谈古代中国地方管理制度对当代中国国家治理的启示。

材料一 历史上的春秋时期,由于各地区经济文化发展的不平衡,中华大地上的居民中有华夏和戎、狄、蛮、夷的区分。各诸侯国经济文化上较先进而自称华夏,他们把较为落后的小国或部称之为戎、狄、蛮、夷…从春秋中期开始,华夏各国有了较大发展,特别是通过称霸而相互联合,增强了对戎狄的防御能力,不少的戎狄渐被华夏所征服。由于各族长期和华夏聚居在一起,经过不断的相互影响,文化礼俗等方面的差别日趋减少。到春秋末年,原来散居于中原各地的戎狄蛮夷差不多都已和华夏融合在一起了。

——邓广铭、田余庆、戴逸等《中国通史:从上古传说到1949》

材料二 隋唐时期民族关系错综复杂。隋唐时期,唐政府与许多民族政权进行了和亲,在周边民族的内附部落设置羁縻都护府,由各部落的首领担任都护、都督、刺史等管辖原来的领地,并赋予其较大的自治权力,处理内部矛盾斗争;利用民族政权并立的复杂关系,通过“以夷制夷、以夷攻夷”等特殊手段处理民族问题,以达到分化削弱,消除边患的目的。

——摘编自张岂之《中国历史·隋唐辽宋金卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出春秋时期民族关系出现的新变化并分析出现变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出隋唐时期处理民族关系的主要方式。

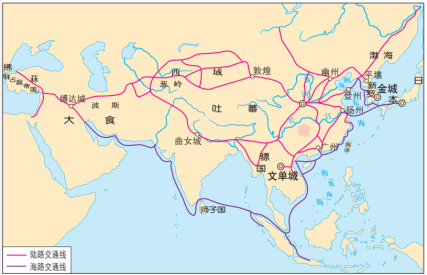

图1

图2

(1)指出图1和图2分别对应的朝代并说明依据。

(2)对比图1图2,概述两个时期对外交通的主要共同点,并分析其相同原因。

材料一

图1 战国形势图 图2 秦朝形势图

图3 西汉形势图

——摘自《中外历史纲要(上)》

材料二 (太宗)曰:“自古突厥与中国更有盛衰。……至汉、晋之君,逮于隋代,不使兵士素习干戈,突厥来侵,莫能抗御,致遗中国生民涂炭于寇手。我令不使汝等穿池筑苑,造诸淫费,农民恣令逸乐,兵士唯习弓马,庶使汝斗战,亦望汝前无横敌。”

——《旧唐书•太宗纪上》

太宗谓侍臣曰:“隋炀帝不能精选贤良,安抚边境,惟解筑长城以备突厥,情识之惑,一至于此!朕今委任李世勣于并州,遂使突厥畏威遁走,塞垣安静,岂不胜远筑长城耶?”

——《旧唐书•李勣传》

(1)根据材料一指出战国到西汉各时期长城的概况,并结合所学知识说明其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明唐太宗对修长城的态度并分析其原因。

材料一 秦始皇统一全国后分天下为三十六郡,并将郡县制推行到了边疆地区,汉王朝继承了这一制度,在北疆、东北疆、西南地区以及南部边疆地区设立了众多的郡县,诸如东北边疆设立了玄菟郡、辽东郡、辽西郡等。汉王朝在统一边疆地区的时候,有一些边疆民族脱离其民族主体而迁徙到了内地,为了管理这些民族,汉王朝设立了属国,置属国都尉管理,但其内部事务仍然由该内徙民族的酋长负责。唐王朝为了巩固自己的统治,对边疆民族也采取过武力讨伐的政策,如自唐太宗时开始的对高句丽的讨伐即持续了数代,但从总体上讲唐王朝的边疆民族政策是以怀柔、招抚为主。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二 鸦片战争导致中国国门洞开,从此陷入“三千年未有之变局”。19世纪70年代以后西方列强扩大了对中国的侵略中国边疆地区出现了新的危机。西北方向,英俄插手甚至侵入对新疆、西藏;东南方向,美国、日本先后企图侵占台湾;西南方向,法国的侵略战火从越南蔓延到了中国本土。从北到南从东到西,中国陷入了严重的全方位的边疆危机,面临被瓜分的威胁。

——摘编自但兴悟《“大一统”中国的重新塑造:近代边疆危机与建省改制》

材料三 “人民至上”作为新时代治国理政的一个根本性立场和经典话语,其内涵需结合中国社会的现实治理才能予以透切把握。长期以来,中国边疆治理相关议题,一直牵动着国人诸多难以言说的心绪,这种心绪既关乎历史,也直指当代的精神生活。

——摘编自青觉、吴鹏《人民至上:新时代中国边疆治理的制度基础与实践逻辑》

(1)根据材料一,并结合所学知识总结汉唐时期的边疆政策。

(2)根据材料一二,指出与古代比近代中国边疆碰到的新问题并分析其出现的原因。

(3)根据材料一二三,并结合所学知识谈谈你对新时代我国边疆治理的认识。

材料一 隋及初唐时重新建立起大一统的帝国并且使之更为完善,接下来100年间的和平与繁荣使唐时国力大大超过了汉朝,同时制度和文化也取得了突破性进展,而这一进展反过来又推动了国家的全面发展。

——费正清《中国:传统与变迁》

材料二 唐代秉承历史传统,承袭了“恩威并施,羁縻治之”的治理政策,创造出了一种全新的“怀柔远人,义在羁縻”的政治制度——羁縻府州制。唐朝的羁縻制度分三种情况:第一种是在唐朝军事力量笼罩之下的地区设立的羁縻州、县,其长官由部族首领世袭,内部事务自治,并进行象征性的进贡,但要忠于中原政府、不得吞并其他羁縻单位和内地州县,以及按照要求提供军队等,实际上中原政权将其视为领土的一部分,文书用“敕”;第二种是所谓的内属国,如疏勒、南诏、契丹等,一般封为都督或郡王,有自己的领土范围,但是其首领的政治合法性来自于中原政府的册封,不能自主,中原政权将其视为臣下,文书用“皇帝问”;第三种是所谓的“敌国”和“绝域之国”,如吐蕃、回纥、日本等,虽然可能亦有册封,然多为对现实情况的追认,其首领的统治合法性并不依赖中原政权的册封,中原政权的文书多用“皇帝敬问”。

——摘编自李振中《初唐夷夏观、藩属观、天下观与极盛疆域的形成关系论略》

材料三 唐朝统治者具有“华夷一家”的观念,与300多个国家和地区保持友好往来。来到唐朝的各国使者、商人、教徒、艺人等络绎不绝,日本派遣的“遣唐使”就达13次。佛教盛行,景教、袄教、拜火教也在唐朝得到尊重。外国人还可以通过科举考试在唐朝入仕为官。据韩愈记载,“岭之南,其州七……外国之货日至,珠、香、象、犀、玳瑁、稀世之珍,溢于中国,不可胜用”。唐朝在广州设置了管理对外贸易机构市舶司,并在长安、扬州等地为来华经商的波斯、阿拉伯侨民设有“蕃坊”特区,发展为繁华商业区。

——摘编自李庆新《唐代广州贸易与岭南经济社会变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明唐朝在科技领域取得突破性进展的具体表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析指出唐王朝实施羁縻政策的特点及其意义。

(3)根据材料三和所学知识,指出唐朝对外开放的特点及原因。