材料一 历代人口与耕地比率表

| 耕地 | 人口 | 每人平均市亩数 | ||

| 年代 | 田亩数(百万市亩) | 年代 | 人口数(百万人) | |

| 2年(西汉末) | 506 | 2年(西汉末) | 59 | 8.57 |

| 146年(东汉) | 506 | 146年(东汉) | 47 | 10.76 |

| 976年(北宋) | 255 | 961年(北宋) | 32 | 7.96 |

| 1072年(宋神宗) | 660 | 1109年(宋徽宗) | 121 | 5.45 |

| 1784年(乾隆年间) | 989 | 1776年(乾隆年间) | 268 | 3.69 |

| 1812年(嘉庆) | 1025 | 1800年(嘉庆) | 295 | 3.47 |

——据赵冈、陈钟毅《中国土地制度史》

材料二 北魏—唐代的奴婢、耕牛授田情况表

| 朝代 | 奴婢 | 耕牛 |

| 北魏 | 人数不限,受田数与农民同 | 一头受田30亩,限4牛 |

| 北齐 | 限300—60人,受田数与农民同 | 一头受田60亩,限4牛 |

| 隋代 | 限300—60人,受田数与农民同 | 一头受田60亩,限4牛 |

| 唐代 | 不受田 | 不受田 |

——整理自朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代人口与耕地比率(人均耕地面积)的特点,指出农民及政府解决人口多耕地少的对策。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明与该土地制度配套的税收制度的影响。

材料 康熙晚期,在浙江,鉴于“田归不役之家,役累无田之户”的弊端,地方官员提出“均田均役”之法。在江苏,官府制定《征收条例》以消除赋役繁轻不均的弊端。在湖南,当地采用人丁随粮摊的类似举措。在四川和广东,一些州县开始尝试按照田地数量征收赋役的探索。雍正即位后,主张实行摊丁入亩,这一主张逐渐成为政治共识。山东巡抚黄炳奏请援照浙江省之例“按地摊丁,以苏积固”;直隶巡抚李维钧上疏请求将所属“丁银摊入田粮征收”。经过讨论,朝廷认为推行摊丁入亩的好处大致有三:一免贫富不均之叹,二免逃亡转赔之苦,三免吏胥贿嘱之弊。最终,户部依照李维钧的建议,将丁银均摊到地粮之内并造册征收。于是,中国封建社会赋役制度的最后一次重大改革在雍正元年(1723年)拉开帷幕。

——摘编自崔华杰《清朝赋役制度改革摊丁入亩》

(1)根据材料,概括清朝实施摊丁入亩的历史作用。(2)根据材料并结合所学知识,补充一条清朝实施摊丁入亩的历史作用,并说明理由。

材料:开元八年正月二十日敕:顷者,以庸调无凭。好恶须准,故遣作样,以颁诸州。令其好不得过精,恶不得至滥。任土作贡,防源斯在,而诸州送物,作巧生端。苟欲副于斤两,遂则加其丈尺,至有五丈为匹者,理甚不然。阔一尺八寸,长四丈,同文共轨,其事久行。立样之时,亦载此数。若求两而加尺,甚暮四而朝三,宜令所司简阅。有逾于比年常例,丈尺过多,奏闻。

开元十八年十一月敕:诸户籍三年一造,起正月上旬。县司责手实计帐,赴州依式勘造,乡别为卷。总写三通,其缝皆注某州某县某年籍,州名用州印,县名用县印。三月三十日纳讫,并装潢一通,送尚书省,州县各留一通。所须纸笔装潢,并皆出当户内口,户别一钱。其户每以造籍年预定为九等,便注籍脚。有析生新附者,于旧户后,以次编附。

(1)材料反映了

(2)根据材料并结合所学知识,概括上述赋役制度与户籍制度的主要特点。

(3)根据材料并结合所学知识,分析两种制度的主要作用。

材料 土田定制有赋有役。正赋凡二,曰夏税,曰秋粮,分二季征收、夏税纳小麦,秋粮纳谷根。南宫正赋夏税每亩征小麦一合一勺八抄三撮八圭,共征九百四十九石九斗六升有奇。秋粮每亩征二合六勺四抄八圭九粟四粒,共征二千一百一一十九石三斗九升有奇,此正赋也。正赋之外则曰杂赋,凡三,夏征者--曰农桑丝,每亩征折绢七厘二毫四丝六忽,共征一百八十一足二丈二尺余,秋征者一曰花绒,亩征一分八厘一毫一丝六忽,共征九百八斤十两三钱五厘,二曰马草,亩征四分八毫九丝二忽,共征马草三万二千八百一十七束,当日惟每绢一疋折银七钱,余纳本色。正赋以外则曰役法,役法有二,一日均徭,二曰里甲。均徭凡三,曰银差、力差、听差共银八千四百一十一两六钱余,里甲凡四曰额支、待支、杂支、役支共银三千六百三十四两二钱。正赋役法而外,复有站银,岁征四千七百六十九两八千余。马政三百一十匹,每匹征草料银一两。以上为万历志所载。其时征银凡二万两有奇,役法已居一万一千余炳,而站银尤不及馬。

——摘编自《南宫县志》

(1)根据材料,概括明朝赋役制度的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简析明朝赋役制度的影响。

材料一 1955年11月,陈云在中共中央召开的关于资本主义工商业社会主义改造问题会议上讲到定息问题时说:“大资本家得的利息很多,怎么办呢?我们手里头的法宝很多,比如征收个人所得税和遗产税等。个人所得税和遗产税,过去我们都没有收,要收的话可以收得很重,把他们限制住,超过一定限度的为国家所得。这样一些办法,都可以成为政府手里的一种约束资本家收入过多和对他们实行社会主义改造的手段。”1956年5月,财政部就税务总局报送的经过进一步修改的个人所得税条例及其实施细则草案作出批复:关于准备开征个人所得税的问题,中央决定此税推迟到第二个五年计划时期再考虑开征。因此,准备开征的工作可以停止。但是,后来开征个人所得税的计划被无限期地推迟了,直到1980年才恢复。

——摘编自刘佐《新中国成立初期建立个人所得税制度的探索》

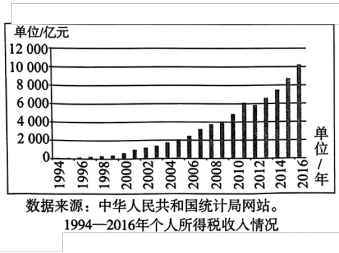

材料二

——摘自艾华《进一步完善我国个人所得税制度的思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析新中国成立后长期没有全面开征个人所得税的原因。

(2)根据材料二、概括我国个人所得税征收的总体趋势。并结合所学知识,谈谈你对个人所得税征收的认识。

材料一 宋代建立了国家和商人共利分利的双赢机制,如马端临所说“古人之立法,恶商贾之趋末而欲抑之;后人之立法,妒商贾之获利而欲分之”。这个基本机制使得商品经济领域中的财富增长可以转化为国家财政。宋代被纳入专卖管理的商品种类更多,且在管理上逐步向间接专卖制度转变,确立了在这些大宗商品的专卖领域中官商的共利和分利机制。相对于直接专卖,这极大地推动了这些商品的生产和销售,实现了国家和商人利益的共赢。同时工商业成为为国生财的重要领域,工商课税逐步赶上并超过两税收入,而且工商业收入主要以现钱、轻资为主,政府掌握的专卖商品又是市场的大宗商品,因而工商业收入不仅在比重上成为财政收入的重要支柱,而且在财政调度上发挥着不可替代的作用,给宋代财政运行方式带来了巨大变化。

——摘编自黄纯艳《宋代财政史》

材料二 “厘金”和海关税收的扩大是适应经济形势的变化的,由此增多的税收收入对延长清政府统治的寿命起到了很大的作用。但是这种状态不属于中央政府对财政基础的再建,也不是财政基础确立的保证条件,具有土地税的附加税性质的各种课征的膨胀,实质上是增大了地方巡抚所掌握的财源。由于过去的法定诸税种的比重的降低,要实现中央政府财政政策意志的难度增大了。自从太平天国运动爆发后,外省的财政报告之类不再上报户部。因此,从1864年起,户部只能通过每年给各省的督抚及海关指派一定定额的京饷来维持中央政府的运转。另外,对于各省间的协饷,户部也以同样的方法来加以分配。但是,这种分配并不是按照实际的收支状况来进行的,因而地方上会寻找各种理由来敷衍上面下达的派款指令或减额上缴。

——摘编自【日】岩井茂树著;付勇译《中国近世财政史研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代“双赢机制”的建立途径,并简述其效果。

(2)根据材料二概括晚清财政状况的变化,并结合所学知识分析其原因。

材料 有明之初,朝廷编定民间户口、赋役,各给户由,我仁六公克当四五都一甲(甲首)。值壬年策应公务,计管甲三户:本都大帽刘玉,即今溪头张偷;德化石山吴隆;景山李早,即今柯舜、柯兴隆。顺治戊子年,依明制编户藉,吾族仍一甲之班。嗣是军兴旁午,最苦大当,荷先祖默佑,米产如故,实赖一、二贤子孙支持之力。康熙廿三年甲子以后,上宪严革里役之弊,至庚午,制台兴公又设均苗法,每班酌定五十三石零,吾族丁米不减于前。邑官吏……将户内管甲拨出他班,而本族依旧居四五都一甲十班之首。自古及今,大造编审,米有增减,户头易名,难以详载。康照辛丑年编审,尚有四十余石,配官丁二十丁,户名今称郑泰矣,嗣后又再易郑雄。

——摘自福建永春县荣华《郑氏族谱》

(1)根据材料,概括明代及清代前期基层治理的基本特征。

(2)根据材料并结合所学知识,分析明代及清代前期基层治理的影响。

(3)根据材料并结合所学知识,说明族谱的史料价值。

材料一自魏晋有户调之制,北朝因之,及唐而有租庸调之名。租者田租,即今之田赋;庸者力役,若不役,出绢而当庸直;调则户税,各随乡土所出,岁输绢绫纯绵,其无蚕桑之处,则输布麻。惟田赋不计亩而计丁或户,则与均田制度相辅而行,盖必人皆授田,始可按丁征租也。 均田制度以户籍为本,籍既失实,欲不废而不能矣。逮唐之中叶,均田制度坏,租庸调亦不能复行,改为两税法矣。

——摘编自万国鼎《中国田制史》

材料二我国是世界蚕丝业的发源地,栽桑养蚕、缫丝织绸是我们先祖的伟大发明。丝绸作为我国传统的特色产品,早在张骞开拓“丝绸之路”之前,就已出口国外。 至明代,随着地理大发现和太平洋航路的开通,欧洲一些国家如西班牙、葡萄牙开始出现在东方,以中国丝绸为主要贸易品,贩运至第三国,从事赚取超额利润的大规模的“三角贸易”。

——摘编自顾国达《近代中国的生丝贸易与世界市场》

材料三“一带一路”(“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)是中国与参与国分享其发展经验和资源,以实现经济现代化和改善人民生活的一个途径,中国的“一带一路”建设将为全部相关方带来共赢的结果。 因此,“一带一路”倡议是中国向世界提供的全球经济公共产品。……随着逆全球化之风席卷西方世界,“一带一路”建设凭其巨大的规模与资源,有潜力成为世界经济增长的新动力。

——引自[美]卡里·托克《“一带一路”为什么能成功》

(1)根据材料一,结合所学,扼要说明唐代户籍制度、均田制、租庸调制三者之间的相互关系,简析租庸调制“不能复行,改为两税法”的原因。(2)根据材料二,结合所学,阐明欧洲国家在上述“三角贸易”中的经济获益。根据材料一二,概括丝绸在我国古代经济活动中扮演的角色。

(3)根据材料三,概括“一带一路”倡议在促进经济全球化方面的作用。根据材料二三,结合所学,揭示“丝绸之路” 蕴含的象征性意义。

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一:在自然经济的条件下,人口和耕地是首位的生产资源,直接关系着一个社会的盛衰,所以,历代的封建统治者都十分重视。秦始皇统一中国以后,实行了“户籍相伍”制度,在农民的户籍中增加了年纪和土地占有状况。由于西晋末年的腐败政治和内战,以及十六国的北方混乱,引起北方人民大量流亡江南,到达长江流域的总数不少于70万人,滞留山东境内的达20万人。北方农民的南下,带来了比较先进的生产工具和生产技术,促使了南方农业生产水平的提高,南方的人口亦有较大增加。明洪武二十六年(1393年),便出现了天下田无荒弃的现象,按“黄册”登记的户口,户达16 052 860,口达60545 812,每户平均3. 77口。康熙五十年时宣布“滋生人丁,永不加赋”,不存在像前朝那样隐漏户口的情况。

——摘编自叶瑞汶《中国历代人口和耕地走势的分析》

材料二:

说明:隋612年的数据是偏走的,在20多年里耕地增长了36.5亿亩,这个增长速度是不可靠的。春秋战国、魏晋南北朝、五代十国三个时期因为处于国家战乱分裂时期,资料记载很少,没有找到比较准确的数字,所以在图表上没有计入。

——摘编自梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代人口数量与耕地面积变化的特征,并说明促使这些特征形成的因素。

(2)根据材料并结合所学知识,任选图中某一历史时期,就“人口、耕地与社会生活”展开论述。

材料一

(北魏)均田制有如下特点:第一,均田制下所授田有露田、桑田、麻田、住宅地和莱地、露田、麻田有还有授,由对建国家行使权利按劳动力的多少进行分配,农民没有所有权,只有使用权,系因和它回,家民可以传世继承,甚至可以买卖,似乎享有一定的所有权,但农民如果术能及时种植,即由国家收回,可见农民对桑田也只有占有权。第二,北魏丁男校露田40亩,妇女20亩,加籍田共计120亩,而且,桑田是计算在借田之内的。第三,北魏严格限制露田、麻田的买卖,桑田也只能买卖其定额的不足或盈余部分。第四,均田制规定奴坤体良人授回,并没有限制授回奴婢的数目。第五,均田制规定了地方官更的授田,这种田地禁止买卖。“诸宰民之官,各随地险公田,剩史十五项,太守十项,治中别驾各八项,县令、那丞六顷。更代相付,卖者坐如律。

材料二

唐代均田制规定:

1.对百姓的授田。丁男和18岁以上的中男,每人授田100亩,其中80亩为口分回,20亩为水业田;60岁以上的者男,患有重疾病和残废者,投口分田40亩;寡妻妾授口分田30亩:……工商业者,在宽乡者授永业田10亩,口分田40亩,在狭乡者不授;僧徒、道士给口分田30亩,尼姑、女冠给口分团20亩

2.对贵族官僚的授田。有封爵的贵族按爵位等级授永业田100顷至50顷;职事官按品级授永业田60顷至2顷……以地租收入作为俸禄的补充。

3.授田原则,凡授田,在10月至12月之间进什,授田按照“先课后不课,先贫后富,先无后少”的原则。授田足的地区称宽乡,不足的称狭乡,狭乡口分田减平给授。愿意迁往宽乡的,允许出卖口分田。一般百姓家贫无以共葬者,可以出卖永业田。官人的“永业田”及赐四欲卖及贴赁者,皆不在禁限。

——上述材料均摘编自李春棠、侯力主编《中国古代史教程】

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析唐朝的均田制与北魏相比的变化,并指出变化的原因,

(2)根据材料并结合所学知识,概括唐代均田制的影响。