| 贞元初年 (785年) | 贞元八年 (792年) | 贞元九年 (793年) | 长庆四年 (824年) | |

| 米(1斗) | 200 | 70—80 | 40—70 | 50 |

| 绢(1匹) | 4000 | 1500—1600 | 800—900 | 800 |

| A.重农抑商政策松弛 | B.社会矛盾日益尖锐 |

| C.货币税已获得普及 | D.土地兼并日趋严重 |

材料一:

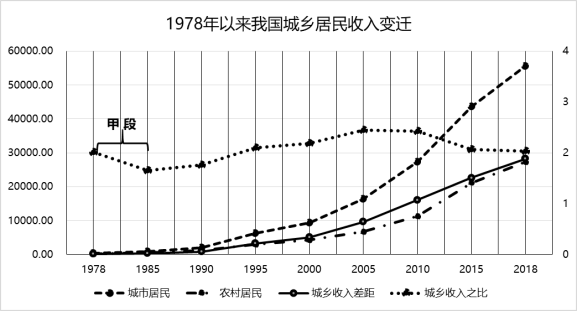

——数据来源:2019年《中国统计年鉴》

材料二:新中国成立以来的历史,农业为我国的经济发展作出了巨大贡献,农业税为国家建设及经济运行提供了基本的保障。1958年我国颁布《中华人民共和国农业税条例》(以下简称《条例》),全国农业税趋于统一。改革开放以来,虽然农业税的税收收入在逐年上升,但其占税收总额的比重却逐年下降,到2002年农业税只占国家税收总额的2.6%。2006年1月1日,我国正式废除《条例》,至此农业税正式退出历史舞台。为了确保取消农业税后农民负担不会反弹,我国又实施了义务教育体制改革,减轻农民在教育费用上的过重负担,以及推行合作医疗和社会保险及增加对农村的补贴等措施。

——摘编自叶青、袁昭颖《中国农业税的演变、终结与启示》

(1)根据材料一,指出1978年以来我国城乡居民收入变化的主要趋势,并结合所学知识分析甲段城乡居民的收入之比下降的原因。(2)根据上述材料并结合所学,分析我国取消农业税的意义及其对税制改革的启示。

| 玄宗天宝十四年(755年) | 肃宗乾元三年(760年) | |

| 总户数 | 8914709户 | 1933174户 |

| 不课户数 | 3565501户 | 1174591户 |

| 课户数 | 5349280户 | 758582户 |

| 总口数 | 52919309口 | 16990382口 |

| 不课口数 | 44700988口 | 14619587口 |

| 课口数 | 8208321口 | 2370799口 |

| A.唐朝政权已经名存实亡 | B.国家经济重心转移到南方 |

| C.疫病成为人口锐减主因 | D.赋税制度的改革势在必行 |

材料一 敦煌户籍残卷所见唐代均田户受田情况表

| 户籍年代 | 均田户数 | 受足户数 | 平均每户应受田亩数 | 平均每户未受田亩数 |

| 高宗时期 | 1 | 0 | 101.0 | 69.0 |

| 武则天时期 | 4 | 0 | 143.5 | 102.0 |

| 玄宗时期 | 32 | 2 | 148.7 | 106.6 |

| 代宗时期 | 11 | 2 | 149.3 | 89.8 |

注:唐代上柱国按规定受勋田3000亩,表中是排除了上柱国户后的数据。

——改编自王仲荦《隋唐五代史》

材料二 白居易的《赠友》描述了两税征钱导致钱重物轻而伤农的现象,“胡(何)为秋夏税,岁岁输铜钱。钱力日已重,农力日已弹”;表达了对租庸调法的认同,“庸必算丁口,租必计桑田。不求土所无,不强人所难。量入以为出,上足下亦安”,主张“复彼租庸法,令如贞观年”。柳宗元的《答元饶州论政理书》指出,两税法实行按户等征税,富人贿赂官吏求居下等以逃税,导致“贫者愈困饿死亡而莫之省,富者愈恣横侈泰而无所忌”。他认为要避免上述现象的出现,只有“舍其产而唯丁田之间”,即恢复以身丁为本的租庸调法。

——改编自付志宇《唐人诗文所见两税法变革补证》

(1)根据材料一,指出唐代均田制推行中存在的主要问题,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料,结合所学知识,评析白居易、柳宗元对唐代税制改革的看法。

材料 北宋徽宗大观四年(1110年),户部统计全国约有“户 2088万,口4673万”有人据此认为北宋人口数为4673万。但户均数约2.24口,远低于西汉的4.87口和唐极盛时期的5.93口。有学者对此进行了以下研究:

| 序号 | 内容 | 材料出处 | 结论 |

| 1 | 始令诸州岁所奏户帐,其丁口,男夫二十为丁,六十为老,女口不须通勘(核对)。 | 乾德元年(963年)诏令—《续资治通鉴长编》 | 户部统计的“口数 4673万”,应为“丁数4673万”,北宋每户应有5口至6口,人口超过1亿人。 |

| 2 | 景祐元年(1034年),天下户一千二十九万六千五百六十五,丁二千六百二十万五千四百四十一。 | 叶清臣奏疏——《宋史·食货下六》 | |

| 3 | 绍定二年(1229年),明州慈溪县户口:今主客户二万余户,计一十五万六千三百余口。(户均数约7.5口) | 胡榘奏状——《宝庆四明志》 |

材料一 汉承秦制,实行编户齐民制度,将户籍的编制和管理纳入了法治的轨道。《户律》规定“五家为伍,十家为什,百家为一里,十里为一亭,十亭为一乡”,从而在基层建立起严密的居民组织。乡设三老,县设户曹,专门负责户籍的管理和人口的统计。户口登记的内容包括户主、户内成员的姓名、性别、年龄、土地、房屋、财产等情况,并以此作为征发赋役的根据。凡登记在国家户籍上的人口统称为“编户民”,不得随意迁徙,否则将被视为“亡命”,并受到严惩。汉代国家户籍大致分三类:其一为一般居民,其二为宗室贵族,其三为下等居民,如商人阶层。其中第一类,也就是人们常说的编户齐民,是汉代户籍的主体。

——摘编自《编户齐民——我国古代户籍制度的完备》

材料二 由于商品经济的发展,均田制下按丁计征的租庸调制越来越不适应社会的发展。由于国家对农民的压迫严重,不堪重负的农民宁愿依托地主也不愿重回自己的家园。逃户现象成为唐代中叶时国家极为头痛的问题,故政府为了增加财政收入,实行以资产为宗的两税法。国家放松了对农民的人身控制,承认了乡村社会的土地租佃和土地买卖。在租佃制下,佃农与地主是一种互相依赖的经济契约关系,他们在法律身份上是平等的。

——摘编自曹端波《唐代土地制度的转型与农民身份地位的变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代编户齐民制度的主要功能。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析唐代实行两税法的原因及历史作用。

| 项目 | 数量(钱) | 备注 | ||

| 收入 | 粮食 | 8500 | 折算为货币的大致数值 | |

| 支出 | 赋 | 田租(上交实物) | 283 | 折算为货币的大致数值 |

| 人头税(上交货币) | 406 | |||

| 役 | 徭役与兵役 | 2200 | 部分兵役,农民亲身应役, 其他以货币代役 | |

| 开支 | 食 | 4918 | 以战国时期的数据为参考 | |

| 衣 | 2732 | |||

| 祭祀等 | 300 | |||

| A.西汉农民基本实现了自给自足 | B.西汉农业生产力普遍得到提高 |

| C.西汉农产品的商品化程度较高 | D.西汉农民的收入主要供给官府 |

| 时期 | 耕地面积 | 人口 |

| 明初 | 8.5亿亩 | 6600余万 |

| 清前期 | 10亿亩 | 4.1亿 |

| A.大量耕地开垦可以养活更多的人 |

| B.摊丁入亩政策使百姓不再隐瞒人口 |

| C.一条鞭法减轻了农民的赋税负担 |

| D.重农抑商政策对农业生产的影响 |

| A.加强户籍管理,稳定财税收入 | B.维护土地私有,控制农户迁徙 |

| C.抑制土地兼并,保护小农经济 | D.保护租佃经营,合法解决纠纷 |

| A.对农业经济的依赖减弱 | B.主动适应商品经济发展 |

| C.赋税征收标准发生变化 | D.国家治理能力逐渐衰退 |