材料一:自孔子卒后,七十子之徒,散游诸侯……天下并争于战国,儒术既绌焉。然齐鲁之间,学者独不废也。于威、宣之际,孟子、荀卿之列,咸遵夫子之业而润色之,以学显于当世。

——司马迁《史记·儒林列传》

材料二:当时(西汉)的儒学者们,适应历史的需要,勇敢地负起复兴儒学的重任:一是要恢复儒学的正统地位;二是要恢复与保护儒家经典;三是要深化儒经研究。

材料三:在宋明理学思潮中,理学家在儒学理论创新方面,也十分典型。“理学”,是中国封建社会后期居主导地位的意识形态。它的创立,既符合社会政治方面的需要,又有其理论思维内在逻辑的必然。

——材料二、三均摘自黄钊《应当高度重视儒学的创新与发展》

(1)据材料一并结合所学知识,分别指出孟子和荀子对孔子核心思想的继承与创新。

(2)据材料二并结合所学知识,“恢复儒学的正统地位”最重要的是迎合汉武帝的政治需要,对此,董仲舒提出了哪些主张?

(3)据材料三并结合所学知识,理学是如何对传统儒学进行创新的?列举北宋理学家核心思想。

(4)综合上述材料,儒学的继承与创新在今天有何现实意义?

材料一

图一 |  图二 |

材料二 战国时期的百家争鸣

| 观点一 为政以德,譬如北辰,居其所,而众星共之。 | 观点二 祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。 | 观点三 天下兼相爱则治,交相恶则乱。 | 观点四 万乘之主,千乘之君,所以制天下而征诸侯者,以其成势也。 |

(1)根据所学知识,简述与图一相比,图二所示时期在政治、经济、民族关系方面的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,指出观点一、二、三、四分别所代表的学术流派。

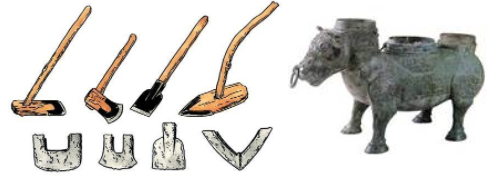

材料一

战国时期铁制农具复原图 春秋牛尊(山西浑源出土)

材料二 七国乃是以春秋时代许多战争而产生的集权国家,已不是原来的封建诸侯国。这些集权国家的政权在官僚士大夫之手而不在封建贵族之手。一些国君意识到,要想比对手在王位上坐得更久,就不能让地方封建领主继续分享他的权威。领地不能再作为封邑进行分封。春秋末年,普遍的做法是任命地方官来管理各个地区。许倬云(历史学家)先生将这种国家称之为“新型国家”。

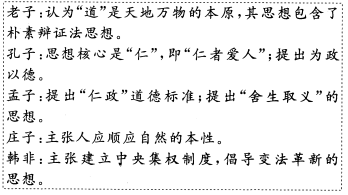

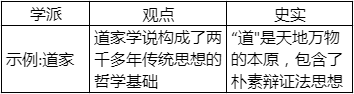

材料三 先秦时期,儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;道家学说构成了两千多年传统思想的哲学基础;法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

材料四 先秦诸子百家的部分主张

(1)从材料一中你可以获取哪些历史信息?

(2)依据材料二,借助表格内容提示,概括战国“新型国家”的主要特征。

(3)参照示例,先从材料三中选取任意一个观点(道家除外),然后从材料四中选择对应的史实加、以印证。

材料一 有子(孔子弟子)曰:“孝弟(悌)也者,其为仁之本与!”

——《论语·学而》

材料二 “行仁政而王,莫之能御也。”“处无为之事,行不言之教。”“明法者强,慢法者弱。”

材料三 “《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

——《汉书·董仲舒传》

材料四 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

(1)据材料一,指出仁的根本是什么?结合所学知识,列举春秋战国时期儒家有关仁的政治主张。

(2)概括材料二中的三种主张。结合所学知识,分析这些主张出现的政治经济背景?

(3)依据材料三中董仲舒的论述,指出其思想特征。结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。

(4)依据材料四,董仲舒所处时代的皇帝与秦始皇对待儒家的态度有何不同?其本质有何特点?

材料 作为先秦儒家最后一位大师,荀子力图扭转儒家在政治上的被动局面,要使儒家学说为更多统治者采用。为此,针对孔孟非贤君不仕的观点,荀子将君主划分为三类:圣君、中君、暴君。臣子对圣君要“以顺上为志”,对中君要“有谏争,无谄谀”对暴君则要坚持原则立场采取温和渐进的手段向暴君讲明道理,引导其走向正途。反对“群臣去忠而事私"。荀子提出“君者,仪也,仪正而景正;君者,盘也,盘圆而水圆”。在选拔人才时君主应试做到“不性亲不恤贵贱,唯诚能之求”。

——据高春海《荀子人际关系思想研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括荀子关于君臣关系的主张。

(2)根据材料并结合所学知识,简评荀子的君臣观。

材料一 故尊圣者王,贵贤者霸,敬贤者存;慢贤者亡,古今一也。(荀子)

立君而尊贤,是贤与君争,其乱甚于无君。(慎子)

材料二 故古者圣王之为政,列德而尚贤。虽在农与工肆之人,有能则举之。(墨子)

为国之道,食有劳而禄有功,使有能而赏必行,罚必当。(李悝)

(1)材料中荀子、墨子、李悝都是哪一学派的代表?

(2)指出材料一中两人对“贤”的不同态度,并说明他们目的上的相同之处。

(3)商鞅变法开始于哪一年?

(4)结合商鞅变法,说明材料二反映的选贤任能主张有何意义。

材料一仲弓问仁。子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨。”仲弓曰:“雍虽不敏,请事斯语矣!”

——《论语·颜渊篇》

材料二 人法地,地法天,天法道,道法自然。

——《道德经》

材料三 孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。”

——《孟子·尽心下》

材料四 鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

——《孟子·告子上》

(1)材料一到材料四是我国古代思想家们关于和谐社会的观点,请分别概括出其侧重点。

(2)从上述材料中你获得了什么启示?

材料一 为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。

为政在人……其人存则其政举,其人亡则政息。

——孔子

民为贵,社稷次之,君为轻。

行有不得皆反求诸已,其身正而天下归之。

——孟子

以善至者待之以礼,以不善至者待之以刑。

——荀子

材料二 “无为而治”的治国理念为西汉统治者所采用,有着深刻的社会原因。经历了秦朝暴政和秦末农民起义,劳动力锐减,大都城的人口不到战前的三分之一,普通百姓手中没有余钱,也无余粮向国家缴纳赋税,社会上普遍流行着反战的情绪。西汉初期主持朝政的几位丞相也都是黄老学派的拥护者,譬如曹参,他在担任齐国相时就用此法治理齐国,结果齐国政治清明、经济发达、社会秩序良好。

——李哲《道家思想与两汉政治》

经过文景之治,西汉社会出现了经济繁荣的景象。然而,由于汉初实行分封制的结果,到文、景以及武帝时期,中央集权与地方封建割据势力、宗族地主连同富商大贾之间的矛盾,已经成为当时社会的主要矛盾,其实质是坚持中央集权的地域化地主封建制和坚持带有奴隶制残余的血缘宗亲分封制之间的矛盾。此外,农民与地主的矛盾作为封建社会的基本矛盾已有所发展。此时与北方匈奴的民族矛盾也已发展到非解决不可的地步。

——王珺《从“黄老刑名之学”到“独尊儒术”》

(1)根据材料一,概括先秦儒家学者的治国思想。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西汉时期治国思想的变化,并分别分析这两种思想形成的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明治国思想与所处时代的关系。

材料一 先秦时期,荀子提出了“天下之人有所共予”的命题,认为尽管社会中的每个成员都有各自的想法和诉求,但也有许多共享和共通的东西。他提出人们可以共同分享来自东西南北江河湖泊丰富的自然资源,共享“天之所覆,地之所载”;在处理国家与民众共享关系时,他提出了“裕民以政”,即通过政策措施让百姓获得利益并过上相对富裕的生活;针对社会分化,他提出“夫天生蒸民,有所以取之”,即不同的社会阶层都应各取所得的道理;此外他主张哑聋等残障人士需要国家照顾,即“五疾,上收而养之,材而事之,官施而衣食之,兼覆无遗”。

——摘编自宋国恺《共享思想的中华优秀传统文化资源及其意蕴》

材料二 针对既是典型的西方病症,又是世界性现象的贫富悬殊问题,孙中山晚年提出了以“共享”为原则的解决思路。这一原则以土地、资本的全社会公有为前提,落脚点则是公平合理地分配:一是要按劳取酬,余利则公之社会使人人得以分享,二是国家是人民所共有,政治是人民所共管,利益是人民所共享。可以说,按劳分配是“共享”的底线,而全体人民免受任何剥削压迫之苦、共同幸福安乐则是“共享”的理想境地。

——摘编自宋德华《孙中山民生主义的再认识》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括荀子共享思想的基本内容,并分析其积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明孙中山共享思想产生的原因。

材料一 季康子问政于孔子曰:“如杀无道以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善也。君子之德风,小人之德草,草上之风必偃。”

——《论语·为政》

材料二 地方百里而可以王。王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨;壮者以暇日修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上,可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣!彼夺其民时,使不得耕耨以养其父母,父母冻饿,兄弟妻子离散。彼陷溺其民,王往而征之,夫谁与王敌!故曰:“仁者无敌。”王请勿疑。

——《孟子·梁惠王章句上》

材料三 仲舒复对曰:“……春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪僻之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”对既毕,天子以仲舒为江都相。

——《汉书·董仲舒传》

请回答:

(1)依据材料一,概括孔子的思想主张。

(2)依据材料二,指出孟子提出怎样的政治主张?结合所学知识说明儒学在当时的地位。

(3)材料三反映了董仲舒的什么思想主张?你认为董仲舒的主张对我国后世有什么影响?