材料一 春秋战国时期,随着社会生产实践能力的积累,人们从西周井田制束缚中摆脱出来,在更广阔的社会领域释放出更多的创造力,从而使得一部分人从西周分封等级制度中解放出来,释放出更多的积极性,从而引发了春秋战国时期人和自然、人和社会、人的整体关系的社会形态转变。

——摘编自周至杰《社会转型与春秋战国人学思潮研究》

材料二 春秋战国时期是“失序”的时期,也是中华民族的启蒙时代,在重构社会秩序的同时,也形成了百家争鸣的盛况,孔孟以修身为本;老庄崇尚自然;……各学派在人性善恶、德治法治、有为无为的议题上交锋碰撞,既彼此辩驳,又众说融汇,异彩纷呈的文化遗产深刻影响着历代中国人的思想与生活,在中国思想史上也写下了灿烂辉煌的篇章。

——摘编自杨明柱《诸子百家:辉煌的篇章》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期社会形态转变的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明儒道墨法四大学派在“重构社会秩序”上的思想主张。

材料 综观孔子的“仁”,包括孝悌、忠恕、智勇、“刚、毅、木、讷”、“恭、宽、信、敏、惠”等一切美德。在孔子看来,仁不仅是统涵诸德之德,而且具有极高的道德价值,是个极高的道德境界,值得用生命去换取。在老子看来,“民之难治,以其上之有为,是以难治”,“民之饥,以其上食税之多,是以饥”,“师之所处,荆棘生焉;大军之后,必有凶年”。墨子批评儒家“言亲疏尊卑之异”的爱,主张“爱无差等”。面对时局,墨子提出了“利天下”“利人民”的观点,提倡“他人之利,天下之利”,在《墨子·贵义》中还提到“利”的最高追求就是“兴天下之利”。同时,他认为“万事莫贵于义也……顺天意者,义政也”,认为“义”是至高无上的道德正义。

——摘编自刘培育主编《中国古代哲学精华》

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括孔子、老子、墨子在社会治理方面的主张。

(2)根据材料并结合所学知识,对三人的主张进行整体评价。

材料 韩非的法家思想秉持一种更为阴暗的人性观,认为人的本性就是趋利避害,而控制这种本性的唯一方法就是实行严刑酷法。他洞悉法令与权势、策略之间的密切联系,认为“法治”的实现必须依靠集中的政治权力和灵活的统治权术,并将此作为治国理政的关键举措与主要方法。他认为君主应该“独制”即大权独揽,不与“臣共”。治国理政则“以法”,主要对象是治吏,以制度选官管官;法在用于“治民”时则“君臣共操”,贯彻中央集权的官僚制度。为应对狡猾的官吏和刁蛮的民众,在法令的约束之下,还必须巧谋诈略,玩权弄术。三者之中法令宜优先,“以法为本”,否则,缺乏保障君权终身与世袭的制度,失去对臣民的规制、督察和赏罚,将会导致篡权和动乱。

——摘编自段秋关《再识先秦法家》

(1)根据材料并结合所学知识,概括韩非法家思想的主要内涵。(2)根据材料并结合所学知识,分析韩非思想在战国时期成为显学的主要原因。

材料 孟子征引孔子的说法:“天无二日,民无二王”,面对“天下恶乎定”这个问题,孟子说“定于一”。 墨子的政治梦想是“尚同”,建立一个层级鲜明、纪律严厉、绝对整齐划一、消灭个性和多样性的社会。老子认为,宇宙的本质是“一”。他说:“天得一以清,地得一以宁……侯王得一以为天下正”。 韩非子认为“一栖两雄”“一家二贵”“夫妻持政”是祸乱的原因。

希腊人极为推崇城邦独立自治制度,小国寡民的城邦是他们所能够想象的唯一的国家形式……希腊人容忍并且享受分裂状态,因为在他们看来,过大的国家不利于公民民主的实行。城邦领土的过度扩张,便意味着公民集团的扩大,意味着公民与国家间关系的疏远以及公共生活的松懈甚至完全丧失。

——摘编自张宏杰《简读中国史:世界史坐标下的中国》

(1)概括材料中先秦时期思想界的特点,并分析其形成的原因。(2)古希腊人认为“过大的国家不利于公民民主的实行”。这一矛盾在近现代是如何得以解决的?请运用世界史的相关知识予以说明。

材料 元朝之前,唐、宋有过以古文运动为核心的复古潮流,元代文艺复古思潮就是当时游牧文明对于传统农耕文明时代文化冲击和文明整合的集中体现。忽必烈立国后采取了“援唐、宋之故典,参辽、金之遗制”的政治方略,这从根本上确立了元代政治哲学的复古根基。同时随着元朝的统一,南北长期“声教不通”的局面被打破,南方程朱理学迅速北传,程朱理学的思想核心就是要求儒士大夫从精读圣贤经典开始,习古以明今。到元代中叶,天下治平,轻刑薄赋,人民“生者有养,死者有葬。行旅万里,宿泊如家”,呈现出堪比盛唐的繁荣景象。在国家治平的背景下,人们藏鉴书画、器玩的热情大有提高。在这种情况下,以赵孟頫为代表的文人群体提出“宗唐溯古”,从而扭转由于宋金割据所导致的偏安一隅、缺少法度、师心自用的创作弊习,同时也通过复古以创新的方式来适应新王朝多民族文化交汇、多级地域环境并存的特征,实现吸收、调适并最终整合,形成恢宏、融通、大气的创作风貌。

——摘编自邱江宁《元代文艺复古思潮论》

(1)根据材料并结合所学知识,分析元代文艺复古思潮产生的原因。(2)利用所学中国古代史知识,另举一例,论证社会思潮与社会发展之间的关系。

材料 韩非子之所以成为法家的集大成者,不单单是他将三家的法、术、势进行了综合,更为关键的是,韩非子以国家治理中的人为研究对象,在分析人性的基础上,韩非子不是以哲学家的身份来研究人性。因此,他的人性分析并不是在道德层面进行简单善恶的区分,而是将人看成具有不同的行为特征的个体,进而采取不同的统治方式。韩非子认为:多数人的本性是趋利避害的,具有经济性的特征,即人的思考和行为都有目的性,而这个目的的深层动力就是获得利益,或者得到最大的补偿。这个目的也决定了人们思考和行为方式。这和20世纪初西方古典经济学的人性假设基本是一致的。

基于此,韩非子主张:“夫严刑者,民之所畏也; 重罚者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其邪,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。吾以是明仁爱惠之不足,而严刑重罚之可以治国也”、“法者,编著之图籍,设之于官府,而布之予百姓者也”、“明君使其群臣,不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法”。

——摘编自李宏亮《韩非子治国理论的逻辑》

(1)根据材料并结合所学知识,概括韩非子的思想主张。(2)根据材料并结合所学知识,分析韩非子思想主张的影响。

材料 儒家、法家与道家政治理论的比较

| 儒家 | 法家 | 道家 | |

问题意识 | 一个礼崩乐坏的世界重建良善的政治秩序 | 君主的政治危机 成就霸业的难题 | 一个偏离“道”的社会重建合乎“道”的社会 |

理论解释 | 没有系统的因果解释,但可基于观念、行为和秩序三个维度来理解周朝礼制的崩解 | 人是自利的,接近君主的 人都想获得权力,故君主 随时可能面临危机;若不 能强君、不能弈法、不能聚 焦农战就无法成就霸业 | 唯有合乎“道”的自然秩序是良善秩序,所有偏离“道”的人为秩序都会导致国家昏乱 |

解决方案 | 周朝礼制、政治伦理实行仁政、君子人格 | 强君、农战、法制、赏罚 | 循道而为、柔弱处下无为而治、绝圣弃智 |

理想社会 | “大道之行,天下为公” | “事在四方,要在中央”“以成霸王之名” | “小国寡民” “至德之世” |

——摘编自包刚升《儒法道:早期中国的政治想象》

从表格中提取一个或多个信息,自拟论题,并结合所学知识进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰。)材料一 韩非“以法治国”思想之首要内容在于“立法”,在于“明法”。韩非认为所谓“立法”,一是否定“仁义”“德治”,强调仁孝伦理与法治原则是不能两存的,儒家道德有害于法治。二是要尊尚法制而不能尊尚贤人,即“舍法任智则危。故日:‘上法而不上贤””。三是需要稳定,立法不可朝令夕改,即“法莫如一而固,使民知之”。四是所立之法必须具有可行性,否则将会是空话,“明主立可为之赏,设可避之罚”“其法易为,故令行”。立法之后,便是明法。所谓“明法”,就是将设立的成文法令公布于天下。韩非认为,即使君主拥有才能智慧也不能随意地驱使人臣,背离法度进行治理;臣子有贤能之举也不能在取得功劳之前获得赏赐;臣子忠于信义也不能不受法令的约束,任何人都不能凌驾于法令之上。

——摘编自雒晓辉《韩非的“立法”“明法”与“任法”“执法”》

材料二 17世纪后半叶,英国思想家洛克提出了系统的法治思想。洛克认为立法权是指享有权力来指导如何运用国家的力量以保证这个社会及其成员的权利。立法权是国家的最高权力,国家形态的确立来自立法权的规定,其他国家机关都应视为立法机关的授权机关,在必要的情况下,立法机关可以收回其授权或者对其他机关的违法行为进行处罚。同时,洛克指出,立法权属于人民,国家行使立法权是为了保护人民的福利和自由,如果国家行使权力违背了这一目的,人民有权收回其所赋予国家的权力;洛克认为立法机关并非经常有工作可做的,因此没有必要一直存在,如果其一直存在必然会导致权力的滥用,使他们自己位于所制定的法律之上,侵害人民的权利。因此,立法机关在制定完相应法律之后,应该重新分散,使他们自己也受所制定法律的约束,这样就能使他们在制定法律时更加注意为公众谋取福利。

——摘编自尹建军《试论洛克立法思想》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出韩非“以法治国”思想与洛克法治思想的相同点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括洛克法治思想产生的背景。

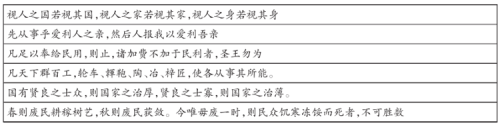

材料一 下表为墨子的部分言行。

—摘编自陈敬、鲍家树《论墨子的社会保障思想》

材料二先秦时期的社会保障思想及实践具有明显的“官办色彩”,政府在各项社保措施中充当着责任主体,扮演着制度制定与推广、提供财力支撑和检查监督的角色,并且在具体安排方式上具有了宏观调控经济思想的萌芽。无论是《周礼》、《管子》、儒家还是墨家,他们社会保障思想的基础都是“以民为本”的民本思想。

—摘编自姜英杰《先秦时期社会保障思想及启示》

(1)根据材料一,概括墨子的社会保障思想。

(2)根据材料一二,分析先秦社会保障思想对当今的启示。