材料一 西周时期,原夏、商、周三族互相融合并吸收了其他部落集团的成分,从而形成了以中原为中心的华夏民族的雏形。周人将分封的诸侯称为“诸夏”。西周晚期至春秋时期,非华夏各族内徙,形成了各族交错杂处的局面,加强了华夏民族的认同感。春秋诸家中,以孔子为代表的儒家最讲“夷夏之辨”,但它是大一统下的“夷夏之辨”,具有兼容并包的一面,促进了民族间的交流与融合。战国时期,南方的楚国已完成了对诸蛮的统一,与中原的华夏相认同。分布在西北、北方的戎狄也随着秦、晋、燕等诸侯国的发展,成为华夏民族的组成部分。华夏民族经过长期的发展、吸收与融合,至此成为一个稳定的民族共同体。

——摘编自刘正寅《中国历史上华夏认同的演进与升华》

材料二 多民族是中国最基本的民族国情,中国有着丰富的民族思想,其核心是华夷观,在中华民族的形成发展实践中,逐渐形成了“华夷共祖”“华夷一体”的中华民族共同体意识。中华多民族国家形成的过程,是一部华夏文化与蛮夷戎狄的文化不断融合,华夏集团不断吸收消化蛮夷戎狄,使蛮夷戎狄不断进入华夏集团从而使中国和中华民族从小到大不断发展的历史。“华夷”虽有二元的含义,但“华夷”本身即具有民族共同体的含义。先秦时期华夏族被简称为“华”,“华”之外的民族群体在很多情况下被泛称为“蛮夷戎狄”,两者共同生存发展于夏商周裂域之内。“蛮夷戎狄”仅仅是一种文化分类,并没有民族歧视含义。

——摘编自王柯《文明论的华夷观——中国民族思想的起源》

材料三 司马迁创造性地表达了“华夷共祖”的民族思想。唐太宗提出了“夷狄亦人,以德治之,可使如一家”的观点,还打破“华夷”界限,认为:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一、故其种落皆依朕如父母。”唐太宗“爱之如一”的思想就是“华夷一体”的思想,就是中华民族共同体意识。

——摘编自王文光、马宜果《古代华夷观与中华民族共同体意识的形成和发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析先秦时期华夏认同逐渐形成的原因。(2)根据材料二、材料三并结合中国古代史相关知识,举例说明“华夷共祖”和“华夷一体”。

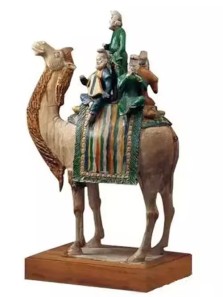

| A.文人意趣与市井风情的杂糅 | B.民族之间交流交融频繁 |

| C.艺术审美与史料价值的统一 | D.中外交流巩固盛世局面 |

材料一 秦灭六国后,兵不解甲,继而南击越人,北伐匈奴;两汉之时,也积极对周边各民族进行征战以开拓新的疆土。为了保障开疆拓土政策的顺利进行,秦汉还制定了一些具体的民族政策,如秦在南越、西瓯之地置南海郡、桂林郡、象郡,汉在匈奴故地陆续设立了朔方郡、酒泉郡、武威郡、张掖郡、敦煌郡等;秦从匈奴手中夺得河套地区后,将数以万计的中原军民,“戍以充之”和迁去开垦土地。面对“金戈铁马,气吞万里如虎”的匈奴,汉王朝根据国势的强弱情况,对匈奴又实行了颇具特色的和亲政策。

——摘编自徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

材料二 唐兴,初未暇于四夷。自太宗平突厥,西北诸蕃及蛮夷稍稍内属,即其部落列置州县。其大者为都督府,以其首领为都督、刺史,皆得世袭。……大凡府州八百五十六,号为羁縻云。

——摘编自《新唐书》

材料三 自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。……盖汉东西九千三百二里,南北一万三千三百六十八里,唐东西九千五百一十一里,南北一万六千九百一十八里,元东南所至不下汉、唐,而西北则过之,有难以里数限者矣……盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。

——摘自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料一,归纳秦汉时期处理民族关系的方式。(2)根据材料二,以突厥为例,概括唐太宗处理民族关系的主要特点。

(3)材料三主要反映的是中国古代的什么地方行政制度。根据材料三并结合所学知识,指出该地方行政制度确立的历史意义。

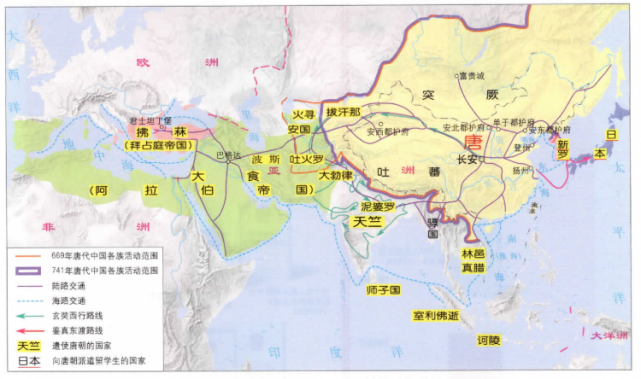

材料一 《唐朝的民族关系和对外交往示意图》

材料二 隋唐统一之后,汇聚南北内外多种文化,融合创新,成为光芒四射的世界文化中心。周边各国以中华文明为榜样,向隋唐派遣使者和留学生,积极学习并吸收中华文明的成果。中华典章制度、思想文学、生活方式和观念形态深刻渗入日本、朝鲜和越南,最终以中华文明为基础、以汉字为表征形成了东亚文化圈。该文化圈又国汉字所承载的中华文明,也被称为“中国文化图”。

——袁行霈《中华文明史》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括唐朝民族关系和对外交往的特点。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出隋唐文化的世界地位,分析其形成的主要原因。

材料一

材料二 隋唐与魏晋南北朝时民族交融相比,有其自身的特点。它没有魏晋南北朝时期那样频繁的民族迁徙,没有各族之间的争战、割据以及由此产生的各族之间的同化、融合的复杂性和曲折性;而是在统一政权下内地汉族统治阶级通过各种政令、措施,逐渐同化、融合周边各族,或周边各族与邻近汉族和其他民族的自然融合;汉化仍然是隋唐时期民族融合的主流。

——周伟洲《试论隋唐时期西北民族融合的趋势和特点》

(1)指出材料一中A、B所示地区(如图)的政权名称及创建者的民族。结合所学知识,分别概述这两个政权为民族交融所做的贡献。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举隋唐时期加强与周边各族交融的具体举措。

材料一

材料二 秦统一后的2000多年间,不同王朝国家的边疆治理政策各有特点,但有一个基本的倾向是“守中治边”,“守在四夷”。这一方略以王朝统治的中心区和各民族生活的边疆区域的划分为前提,这种边疆治理方式不仅增进了边疆各民族与中央王朝统治者所属民族(主要是汉族)的交流和融合,将为数众多的边疆各民族整合到统一的政治共同体中,而且稳定了王朝国家的边疆。

——摘编自周平《我国的边疆与边疆治理》

(1)根据材料一,判断图中自对应的历史时期。结合所学知识,分别列举这两个时期经略青藏高原的措施。

(2)根据材料并结合所学知识,概括两个时期边疆治理的共同特点并简析其影响。

| A.唐朝和西域形成了紧密联系 | B.丝绸之路促进经济文化交流 |

| C.唐文化具有推陈出新的特点 | D.唐代雕塑制瓷技术高度发展 |

| A.汉武帝时期,西汉在乌垒城设置西域都护府,作为管理西域的军政机构 |

| B.武则天为巩固西北边疆,设立北庭都护府管辖天山以北的广大地区 |

| C.宋与西域等各少数民族政权经济往来密切,官方设置榷场进行互市交易 |

| D.元朝时期,设立了直属于中央政府的宣政院管理西域的军政事务 |

时期 | 民族/地区 | 方式 | 具体情况 |

唐太宗 | 东突厥 | 战争 | 东突厥汗国灭亡 |

吐蕃 | 和亲 | 文成公主入藏 | |

西域 | 设置机构 | 设安西都护府 | |

回纥 | 册封 | 册封骨力裴罗为怀仁可汗 | |

唐玄宗 | 粟末靺羯 | 册封 | 册封大祚荣为渤海郡王 |

| A.能以军事手段征服各民族政权 | B.唐朝经济文化繁荣,国力昌盛 |

| C.民族政策开明,措施灵活得当 | D.唐朝具有强大的凝聚力和向心力 |

材料一 从唐太宗贞观八年(634)吐蕃首次遣使朝贡,至吐蕃王朝崩溃,212年间双方使者往来共191次。来往使团多者上百人,少者也有十余人。有些使臣长期居留对方,长达十余年甚至数十年之久。这些使团的任务包括报丧、吊祭、朝贺、进贡、报聘、请求、迎送、市易等等,然而最主要的任务还是和亲与会盟。710年,唐朝以金城公主出嫁吐蕃赞普赤德祖赞。731年,唐朝应公主之请,赐予《毛诗》《礼记》《左传》《文选》等书。金城公主之子,就是藏传佛教前弘期最著名的弘教法王赤松德赞。赤松德赞时,吐蕃势力达到极盛,向西越过了帕米尔高原,向南到达了恒河岸边。

——袁行霈《中华文明史》

材料二 康熙五十九年(1720)清军入藏,结束了和硕特及准噶尔等蒙古势力统治西藏的历史,正式将西藏纳入清朝版图。雍正五年(1727),清设置“驻扎西藏办事大臣”,统掌前藏和后藏之军政,有效加强了中央政府对西藏的统治。乾隆五十六年(1791),清军击退廓尔喀对我国西藏的侵略,并与廓尔喀、布鲁克巴和哲孟雄划定了边界。乾隆五十七年(1792),清创立了“金瓶掣签”制度,次年,颁布了《钦定西藏章程》,将西藏地方事务的管理推向法制化和规范化的轨道。

——李大龙主编《中国疆域形成与发展的理论探索》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐蕃往来的特点并说明其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与唐朝相比,清朝与西藏关系的变化,并分析其意义。