材料一 美国对苏联的贸易管制政策可以追溯到苏俄革命时期……30年代美国承认苏联并给予最惠国待遇,美苏经济关系理应得到顺利发展。然而苏联在战争危机日益迫近的紧要关头谋求自保,使美国不愿意积极推动美苏经济关系的发展。美苏经济关系的“蜜月”实际上是在第二次世界大战期间度过的。战后苏联把经济复兴资金的来源,寄托在战败国的战争赔偿和美国的经济复兴援助上。美国却完全堵死了向苏联继续提供租借物资援助和经济复兴贷款的大门,并且从根本上改变了德国战争赔偿乃至德国重建政策的方向。苏联在战后经济复兴问题上越得不到美国的经济援助,在德国战争赔偿问题上与美国的对立越深化。美苏双方都重新估价对方的战略意图,走向全面对抗。美国对苏贸易政策也逐渐从自由多边贸易向贸易管制方向转变。

——摘编自崔丕《美国的遏制战略与巴黎统筹委员会中国委员会论纲》

材料二 半个多世纪以来,西方国家一直没有放松过对中国的军事技术封锁及武器的禁运……1949年美国国会出台了《美国1949年出口管制法》,这是美国采取对中国武器禁运政策的开始,也是西方国家对华禁运的滥觞。1949年11月22日,美国又同英国、法国等一些国家举行秘密会议,成立了一个不公开的组织——“输出管制统筹委员会”,其主要任务是限制对社会主义国家输出战略性物资和技术,而对中国的出口管制尤其严格……90年代中国开始与以色列接触寻求引进预警机等先进武器装备、寻求在无人机等领域进行合作等。美国大加阻拦并施加压力,迫使以色列有关公司中止与中国签署合同。在美国眼里“中国”与“军事”是紧紧地联系在一起的,美国出口到中国的任何东西,都可能与“军事”联系起来。这是美国封锁中国的一个生动写照。

——摘编自韩旭东《美国对华技术封锁50年》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出20世纪三四十年代美国对苏政策的变化并分析变化的原因。(2)根据材料二概括以美国为首的西方国家扼制中国发展的主要手段,并结合所学知识归纳建国初期中国打破其封锁的主要措施。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对大国交往的认识。

有学生了解到马歇尔计划对欧洲国家的发展和世界政治格局产生了深远的影响。他通过搜集到的有关各方对马歇尔计划反应资料,尝试总结历史探究的路径。

步骤一

为探究该问题,他首先查找到以下漫画。

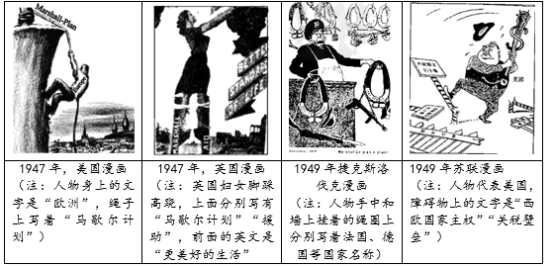

材料一 各国有关马歇尔计划的漫画

(1)上述漫画可反映哪几方对马歇尔计划的不同态度?

步骤二

考虑到这些漫画略显单薄,于是他又搜集到1947年6月各方对马歇尔计划反应的材料。

材料二 法国总统:“法国人民将毫不迟疑地接受援助欧洲的复兴计划;法国军队将毫不迟疑地推动计划的顺利进行;法国政府将毫不迟疑的支持美国政府的决策。”

材料三 苏联外交部长:“苏联方面强烈怀疑,美国方面真的会全身心的制定一项有利于欧洲的计划吗?”“苏联方面怀疑,美国不会借此计划趁机干涉西欧国家内部的事务吗?”“从我个人观点出发,我很担心苏联接受马歇尔计划的援助之后会脱离社会主义。”

苏联驻波兰、捷克斯洛伐克和南斯拉夫三国大使转告三国政府,苏联同意他们想要参与马歇尔计划的要求。

——摘编自张盛发《苏联对马歇尔计划的判断和对策》

(2)材料二能印证材料一中哪几方的反应?

(3)通过上述材料,该学生发现苏联和东欧国家对马歇尔计划的反应是有变化的。请说出这一变化。

步骤三

接着,他又从搜集到得以下两则材料中,引发了进一步思考。

材料四 马歇尔这项计划的“副导演”理查德比斯尔:“(我们)十分清楚,马歇尔计划从来就不是完全利他性质的。我们希望,加强作为大西洋联盟成员国的西欧国家的经济实力,最终能使他们负起防务责任,以支持冷战。”

——《文化冷战与中央情报局》

材料五 1949年,作为马歇尔计划对立面的经济互助委员会(简称“经互会”)正式成立。该组织提出在平等基础上……以实现东欧各国与苏联更广泛的经济合作。

——《经济互助委员会究竟是个什么样的组织?》

(4)材料四、五为探究马歇尔计划提供了哪些新视角?

步骤四

通过上述学习过程,该学生对探究历史事件的路径有了一定的了解。

(5)归纳史料搜集、运用等方面的若干路径。

材料 在欧洲,胜败双方携手同祭;但在亚洲,人们则各行其是∶日本人去广岛、靖国神社或塞班,中国人去北京的卢沟桥、南京大屠杀纪念馆或哈尔滨的前日本生物战731部队旧址,韩国首尔、中国香港、新加坡、马尼拉等地也举行了各自的纪念活动。

欧洲和亚洲纪念活动的实质和内容也有天壤之别。在诺曼底、莫斯科,华沙。柏林和续累斯顿的聚合,不仅传达了痛苦的反思,而且体现了切身的悔恨,彼此的宽恕,以及真诚的和解;人们发警不忘人类史上的那场浩劫,以避免重蹈覆辙。欧洲确实摆脱了历史的阴影,而亚洲则大相径庭。此时此刻,亚洲的民族主义如脱缰之马,民族间仇恨不共戴天,国家间对峙日渐加深。

——摘编自于滨《二战纪念之终结》

(1)根据材料,归纳欧洲与亚洲国家纪念二战活动的不同之处。

(2)根据材料并结合所学知识,分析导致亚洲的国家间对峙日渐加深的原因。

材料一 在经济大危机中联邦政府采取了限制农作物耕地面积和控制产量等政策并制定通过了《农业调整法》。但由于科技进步等因素的影响,这一时期农产品产量和剩余存量有增无减。二战后马歇尔计划中的45亿多美元援助是以农场商品形式提供的。朝鲜战争期间美国向日本、韩国等国家和地区提供了大量粮食援助。然而,到1954年美国农产品存货仍达58亿美元,粮食过剩问题十分尖锐,甚至可能引发农业危机。于是,美国参众两院通过《1954年农产品贸易开发与援助法》,确立起了正式的对外粮食援助政策和机制。到20世纪50年代末美国将其更名为“以粮食换和平”计划,美国粮食援助政策开始转而强调利用粮食援助为外交服务。随之美国将主要援助对象由西方盟国转向欠发达国家。该计划通过粮食援助来缓解当地人民的饥饿和促进其经济与社会的发展,从而增强它们对共产主义的“免疫力”,争取它们在冷战中站在美国及西方一边。

——摘编自王慧英《“剩余品”时代美国的对外粮食援助政策》

材料二 粮食援助是中国对非洲农业援助的重要组成部分。中国对非洲国家的粮食援助开始于1959年,可以分为三个阶段,第一阶段从1959年到20世纪70年代末,主要是向非洲国家提供单向的无偿援助。第二阶段是从1980年到20世纪末,援助方式增加了优惠贷款项目。第三阶段是从等2000年一直到今天,不仅通过双边援助渠道和经济合作对非洲进行粮食援助,还通过发展南南合作公等方式,向非洲提供农业援助。中国对非洲的粮食援助以不干涉内政为原则,尊重非洲的文化,尊重非洲人民,不向他国输出自己的价值观以及推销自己的发展模式。中国从来不会用歧视性的文字或言语来伤害非洲人民,中国对非洲粮食援助行动中派出的农业专家在非洲不享受任何形式的特权。援助的形式不拘泥于实物援助和货币援助,农业技术和管理经验的输出也成为中国对非洲粮食援助的重要形式。

——摘编自赵银《中国对非粮食援助研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析美国对外粮食援助政策出台的原因并概括其变化。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国对非粮食援助的特点及影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析中美对外粮食援助的不同;并谈谈中美两国对外粮食援助的启示。

材料 人们可以轻松地在一张世界地图上找到欧洲,并标注出其边界。但是要找到西方的具体方位,就不是那么容易了。从地理上讲,它不是一块边界分明的地区,而是一片在历史变迁中边界始终处于变化之中的群岛,以及一种在政治上以类似方式建构的国家形态。长期以来,西方仅仅是指一种自然方位:日落之处;还有一层衍生意义,即尽头和往生世界。事实上,相较于“欧洲”,“西方”的概念具有更多的意识形态和伦理道德的色彩,争议也更大。即便是在西方国家内部,也是这种情况。西方的拥趸——把西方视为人类历史上最先进的文明,会被扣上傲慢的欧洲中心主义论者、新帝国主义者,甚至是种族主义者的帽子。反过来,西方的批评者,则容易被贴上对人类最崇高理想的背叛者和说自己国家坏话的人之类的标签。历史表明,“西方”的概念是必要的。第一,当欧洲人越过欧洲半岛的边界并远离他们的大陆而去的时候,“欧洲”的概念已然不够,需要添加一些新的要素或者需要表述得更加准确,首先想到的就是“西方”。第二,西方需要它的对立面,它因与其它的概念有所区别才得以存在。用莱因哈特·柯塞勒克的话说,“西方”是一个不对称的概念。说它不对称,是因为在此概念的内核中嵌入了一种对自身优越的想象。非西方的,始终被视为低劣的。因此,“西方”是一个充满傲慢的概念。第三,我们所讨论的现代西方概念,如果撇开第一点中的“外欧洲”维度,那么它在空间上的范围要比欧洲更小。西方的概念始终能在欧洲境内划出一道分界线。这道分界线的前身,就是以前天主教与东正教在宗教上的分野。对于19世纪欧洲的自由派和民主派人士来说,“自由西方”的对立面在欧洲大陆内部的专制,即沙俄帝国。因而在20世纪初通过反对布尔什维克的俄国将这一对立面的建构重新激活,也就并不困难了。而对于20世纪中期的西方而言,它的首要对手是国际法西斯主义,次要对手是1945年之后的苏联共产主义。它在当下的对手则相对比较模糊:“伊斯兰恐怖主义”这个关键词有时可以概括,但也不尽然。

——摘编自于尔根·奥斯特哈默《何谓西方?——一个富有争议概念的多义性》

阅读材料,提取信息,自拟一个题目,并结合相关史实,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)材料一 冷战国际秩序演进的思想根源,是两个超级大国之间国际秩序观的矛盾斗争。美国的冷战自由主义秩序观将自身塑造成为反对共产主义、反对所谓“极权”压迫体制的世界领导者,将美苏及其两个阵营、两个地缘政治超级权力之间的对抗塑造成为自由和专制两种生活方式之间的对抗,美国以此为基调界定了冷战时期的对苏遏制大战略。20世纪70年代后,美苏双方的冷战秩序观博弈出现新的重大变化,美苏在秩序观上均出现了各自走向现实主义的相互靠拢趋向。但这一相互靠拢是短暂的,它并不符合美苏双方的意识形态需求和传统政治思维。美国里根政府以更大的力度迅速恢复了冷战自由主义的秩序观,全面发动对苏联的新冷战。

——摘编自葛腾飞、陈曦《冷战国际秩序的演进:大国秩序观与国际秩序斗争》

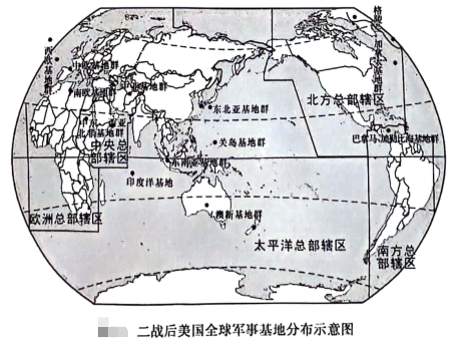

材料二 二战后,美国的军事存在几乎遍及全球,它在世界各地建立的军事基地曾达5000多个(其中近半数在海外)。

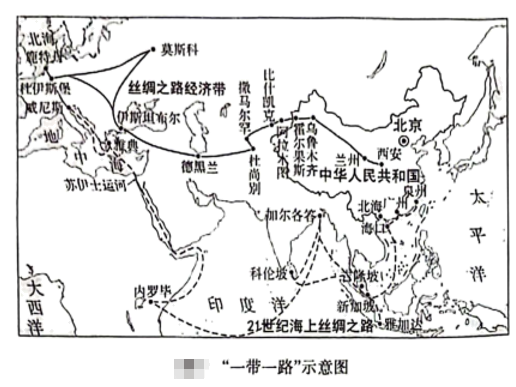

材料三 “一带一路”是指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称,它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台。

(2)根据材料二、三,结合所学知识,提取相关信息,自拟一个题目,并结合20世纪以来的相关史实以阐述。(要求:论题明确,史论结合,表述清晰)

材料一 白银输出既是当时欧洲社会的经济形势所迫,又是人民大众的需要。

这里有三点值得注意:(一)西欧能以充足的贵金属白银货币向东欧购买食粮,弥补了西欧的不足。以东欧的粮食养西欧的工业,为日后欧洲整个经济的发展和现代化奠定了基础。(二)欧洲的经济生活历来与东方关系密切,如果没有美洲的白银,欧洲就没有足够的财力支持他们继续大力从事东方和世界贸易的可能。(三)尽管欧洲从美洲获得最大量的金银,但其生产能力未能与人口和货币量同步增长。当时市场的商品还是不足,不能消化这许多贵金属货币,于是不得不以其所得的40%以上的白银外溢。而中国吸纳了世界白银的半数后市场稳定如故。

由此使人得出这样的认识:16~17世纪欧洲的“价格革命”表明当时欧洲还不可能成为世界白银旋流的中心或世界经济体系中心而只是边缘地区。

——摘编自薛国中《美洲白银与欧洲价格革命》

材料二 就英国方面来看,19世纪40年代,随着工业革命在英国的完成,英国资本主义发展到了工业资本统治阶段。由于这一时期,英国国内资本主义商品生产高速发展,大工厂产品极大丰富,并且已经大大超过国内市场的容量,它要求有广阔的市场以推销英国大工厂产品,要求有充足的原料供应以便不断地扩大再生产。……英国的毛纺织业冶金业等也都希望在印度扩大其工业品的销售市场。而只有在国外办大工厂的情况下,这些产品才有市场……

还有,随着近代工厂制度在英国确立,一些英国商人看到从英国输入设备和先进技术在印度建立近代大工业,可以利用印度本地廉价的劳动力、原料和土地,降低生产成本,提高产品的竞争力。正如马克思1853年在《不列颠在印度统治的未来结果》一文中所说:“工业巨头们发现,使印度变成一个生产国对他们有很大的好处。”总之,英国向印度移植大工业是资本主义发展到工业资本主义阶段的新要求,其目的是为了获取更多的利润。

——摘编自丁新艳《英国殖民统治与印度近代工业化》

材料三 共同的问题、共同的命运已经是国际社会中不争的事实,即便是冷战时期的两个超级大国也承认,它们在相助怪癖方面有着共同的利益,负责任大国行为的一个核心要素就是认识到共同问题的存在,并承认这些问题需要采取集体行动来应对,因为摆在人类面前的是唇齿相依的命运。共同命运要求人们转向共同安全原则,即从“对抗型安全”转向“共生型安全”。长期以来,人们对安全的理解是基于“对抗”的原则,而只有在“联盟”或“自愿结盟”中“安全”才被赋予“共生”的意味。然而,在气候变化、生物和数字病毒、大规模杀伤性武器的扩散、太空运陨石及全球经济等共同威胁面前,“对抗型安全”几乎毫无意义。

——摘编自[英]巴里·布赞、[英]乔治·劳森著《全球转型:历史、现代性与国际关系的形成》

(1)根据材料一,概括欧洲白银大量输出的主要原因,结合所学,阐述16~17世纪世界白银的旋流过程。(2)根据材料二,说明英国把印度变成生产国的原因,结合所学,指出工业革命后国际分工和贸易格局的变化。

(3)根据材料三,结合所学,指出第二次世界大战后初期世界大国谋求“对抗型安全”的表现,试举冷战结束后全球层面追求“共生型安全”的史实两例。

材料一 万隆会议后,中国同非洲各国的关系不断加强。1956~1964年,中国政府以无息或低息贷款的方式对非洲提供经济援助,在需要的时候延长还款期限,以尽量减少受援国的负担。1970~1976年,中国援非金额高达18.15亿美元,接受中国经济援助的非洲国家由1966年以前的11个增至1977年的29个,中非贸易总额也从1970年的1.7721亿美元增至1975年的6.7126亿美元。1975年10月,中国对非洲国家最大的援建项目坦赞铁路(全长1860公里)建成通车。此外,中国向非洲派遣大量的专业教师,到中国留学的非洲学生也越来越多。

——摘编自当代中国研究所《中华人民共和国史稿》等

材料二 第二次世界大战后,许多非洲国家逐步实现了民族独立和解放,但英、法等西欧国家仍力图保持其在非洲的影响力。即使他们政治上放弃殖民统治,但仍然以援助、投资及培训干部等方式继续维持他们与非洲国家的关系。西欧国家对非洲的援助在很多时候使非洲国家更加依赖外援,根本做不到授人以渔。1966~1969年尼日利亚内战期间,法国就曾向要求独立的伊格博共和国提供大量援助,希望借此染指该地区丰富的石油资源。

——摘编自吴秉真、高晋元主编《非洲民族独立简史》等

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括20世纪50~70年代中国、西欧国家对非洲援助的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析20世纪50~70年代中国、西欧国家对非洲援助的共同背景。

(3)结合所学知识,谈谈上述材料对共建“一带一路”的启示。

材料 1948年6月23日,苏联宣布对西柏林对外水陆交通进行全面封锁,美英旋即对苏占区采取反封锁措施,建立起了通过联合空运应对苏联封锁的机制。第一次柏林危机爆发不久,从7月6日开始,美国、加拿大与英法等国在华盛顿就美欧集体安全防御体系展开正式谈判。但美国坚持该体系的运作必须“绝对以美国的国家利益与安全需要为中心”,这与西欧国家要求美国承担北大西洋安全责任之间相去甚远。由此,在对苏外交策略上,美国态度强硬,而英国政府则建议加强与苏联外交部的交涉,认为过分强硬的举动会冒单独与苏联进行战争的风险。由于苏联被认定为西方的威胁,美国将英国视为增强自身冷战优势地位的重要力量,最终,7月22日,美国确立了“以外交调处为主、空运对抗为辅”的对策。在危机爆发之初,美英就建立起了多重双边协调机制,当美英在对苏外交策略上出现分歧时,两国的协商机制发挥了消除分歧、巩固合作的作用,使美国最终说服英国按照自己的外交路线,完成了与苏联通过谈判解决危机的工作。

——摘编自杨捷《合作、分歧与协调:从第一次柏林危机看战后初期美英关系》

(1)据材料并结合所学知识,分析第一次柏林危机中,美英关系的特点及其成因。(2)据材料并结合所学知识,概括第一次柏林危机产生的影响。

材料一 吾国因拥有道义、政治、经济及军事各方面之力量,故自然负有领导国际社会之责任,且随之亦有领导国际社会之机会。吾国为本身之最大利益以及为和平与人道计,对于此种责任,不能畏缩,不应畏缩,且在事实上亦未畏缩。

——《罗斯福在美国外交政策协会发表关于美国外交政策的演说》(1944年10月21日)

材料二 同希特勒的德国不一样,苏维埃政权既没有系统的规划,也不从事冒险活动。它不是按固定的计划办事的。它不冒不必要的风险。它对理智的逻辑性无动于衷,但对武力的逻辑十分敏感。因为这个缘故,当它在任何地方遇到强大的阻力时,它可以轻易地退却,而且它经常这样做。因此,如果对方掌握足够的武力,并表示准备使用武力时,实际上几乎用不着动武。如果对方正确地处理形势,就不必进行有损威望的摊牌。

——1946年2月22日时任美国驻苏联大使馆代办乔治·凯南致国务院电报第511号

材料三 美国对苏联任何政策的要素必须是一种长期的,既有耐心而又坚定的,并且时刻对俄国扩张倾向保持警惕的遏制政策。……很清楚,美国不可能指望在可预见的未来,同苏联政府建立政治上的亲善关系。美国必须在政治舞台上把苏联看作对手,而不是伙伴。

——1947年7月时任美国国务院政策规划研究室主任的乔治凯南化名X先生,在《外交季刊》上发表的文章《苏联行为的根源》节录

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国认为战后能领导世界的理由。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出乔治·凯南对苏主张的不同及原因。