材料一 “大历史”(big history)是历史研究的新领域,它是由西方学者在1990年代初提出的。“大历史”研究的出现,与时代背景联系紧密。首先,精密计时革命、DNA的发现、板块构造理论以及宇宙大爆炸理论等为其奠定坚实基础。其次,后冷战时代的趋势也有利于“大历史”研究的出现,比如全球化与环境保护等。与此同时,“大历史”研究也受到了很多质疑——如仅凭现代科学知识能够建构令人信服的宇宙史吗?对历史学家而言,以如此巨大的时间段来探究过去是不是有点不切实际?“大历史”研究能否成为一个明确的史学研究类型,还有待于在时间中去检验。

材料二

| “大历史”研究的代表著作: 《大历史——虚无与万物之间》(大卫·克里斯蒂安等著) 目录(节选) 第1章宇宙、恒星和新化学元素 第3章生命的出现 第7章农耕文明时代的非洲-欧亚大陆 第10章迈向现代革命 第13章未来的历史 |

材料三 中国是一个“古老文明与现代国家形态几乎完全重合的国家”,“有能力汲取其他文明的一切长处而不失去自我,并对世界文明做出原创性的贡献”……当代中国正经历着我国历史上最为广泛而深刻的社会变革,也正在进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新,这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代。从历史长河、时代大潮的内在关联中,探究历史规律的“大历史观”应运而生……“大历史观”是以唯物史观为理论基础,赋予其时代的、民族的和学科发展的新内容,而不仅仅是历史认识领域时空的扩大或延长。它广泛汲取中国传统史学、外国史学(包括“大历史”在内的西方史学)的积极成果,使之在实践中不断丰富和完善。

(2)依据材料,结合所学,简述我国“大历史观”产生的背景。材料一 罗马的治国思路是只管上层,不管基层。罗马帝国,只是环地中海的上层精英大联合,基层群众从来不曾被囊括其中,更谈不上融合相通。罗马的行省中,只有贵族、官僚能说拉丁语,基层群众基本上不会拉丁文。一旦上层崩盘,基层人民就各自发展,把罗马抛到九霄云外。

材料二 秦汉完成了“从封建到郡县”,打通了上层与基层,创立了县乡两级的基层文官体系。由官府从基层征召人才,经过严格考核后派遣到地方全面管理税收、民政、司法和文教,将不同地区的基层人民整合起来,聚合成一个大文化共同体。即便中央政权崩塌,基层的人民还能看懂同样的文字,遵循同样的道德,理解同样的文化。

材料三 秦汉与罗马,都对后世具有独特价值。罗马是西方文明的政治基因,而中国“秦汉之世,实古今转变之大关键也”。这两条不同的文明道路,各有高峰低谷。我们应当从高峰中体会到彼此的优点,从低谷中体会到彼此的缺陷,再寻找各自改进之途。

——以上均摘编自潘岳《秦汉王朝与罗马帝国比较》序言

(1)根据材料一、二并结合所学,分析罗马帝国为什么“一旦上层崩盘,基层人民就各自发展”?与罗马帝国相比,秦汉时期在国家治理上有何特点?(2)根据材料三并结合所学,概述秦汉与罗马对后世的独特价值,简要谈一谈这两种文明道路对我们的启示。

材料 文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。……文明交流互鉴应该是对等的、平等的,应该是多元的、多向的,而不应该是强制的、强迫的,不应该是单一的、单向的。

——习近平在亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲《深化文明交流互鉴共建亚洲命运共同体》(2019年5月15日)

结合中外近现代史,从经验与教训的视角,谈一谈你对“文明交流互鉴”的看法。

材料一 一战爆发前,世界各国普遍实行金本位制度,有利于国际贸易的发展。然而金本位固有的缺陷导致各国的货币发行量实际是有上限的,尤其在经济高速发展时期,黄金开采的速度比不上经济发展所需增发的货币。因此,金本位一定程度上限制了经济的发展,二战结束后,百废待兴,布雷顿森林体系应运而生。布雷顿森林体系表面上结构稳定,但实则十分脆弱,加之美国在六七十年代深陷战争泥潭,无力继续维持美元对黄金的固定官价,布雷顿森林体系于1971年瓦解。经过几年的无序国际货币体系,1974年,在IMF(国际货币基金组织)的框架下,各国达成了新的协议,称为“牙买加体系”。牙买加体系首先决定了黄金的非货币化,黄金不再与任何一种货币挂钩,降低了美元的支配地位。同时,也确定了汇率安排的多样化。

——摘编自王俊尧《国际货币体系缺陷及改革方向的探讨》

材料二 发展中国家经济在国际金融体制中的影响日益增强,仍以西方发达国家为主导的现行货币体系显然不能适应这一变化,必须进行制度变革与创新。首先加强国际货币基金组织的功能,提高世界银行在稳定国际金融体制中的作用。许多国家由于银行管理不善引发金融过度风险,或由于监督机构不独立,使制定的监督制度不能实施,因此建立和完善国际金融监督机构已成为国际金融体制改革的当务之急。新的国际金融秩序在很大程度上是用于协调各方关系的。从国别上看,首先是发达国家与发展中国家的关系,要在支持发达国家经济增长的同时,更多地考虑如何保护和支持发展中国家和地区;其次是发达国家之间的协调。需要提及的是我国作为世界上最大的发展中国家,应积极参与国际货币体系的改革,提高在国际金融体系中的地位与作用。

——摘编自虞群娥《国际货币体系改革的新制度经济学思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括一战后国际货币体系演进历程。(2)根据材料一、二、并结合所学,谈谈你对当前国际货币体系发展的认识。

材料一 中国科学教育发展简表

| 1 | 1867年,江南制造局办机器学堂,讲授物理、化学等课程。此后,格致书院(1876)、中西书院(1881)等新式学校皆设理化等课程,进行科学教育。 |

| 2 | 1904年“癸卯学制”把物理、化学、植物、动物、矿物、生理、地学等列为教学科目。 |

| 3 | 新文化运动中,学者主张教育的首要任务在于传授科学技术知识,并训练科学方法,“科学的教育化”和“教育的科学化”结合,成为科学教育思潮。 |

| 4 | 1923年的初中课程中,科学课程占到必修课的40.2%;普通高中课程中文科的科学课程学分占总学分的23.1%,而理科则高达44.2%。 |

| 5 | 1949年中华人民共和国成立时,全国科学技术人员不超过5万人,其中自然科学的专门研究人员不超过500人,专门研究机构仅有30多个。 |

| 6 | 1958年,国家科学技术委员会组成。“向科学进军”激励了科学研究和科学教育发展。 |

| 7 | 1963年,毛泽东提出“不搞科学技术,生产力无法提高”,“科学技术这一仗,一定要打,而且必须打好”。 |

| 8 | 1978年在全国科学大会上邓小平提出“科学技术是生产力”,号召“大力发展科学研究事业和科学教育事业”。 |

| 9 | 1994年独立科研机构、高校科研机构和大中型企业技术研发机构分别达到5860个、3000个和11656个。1994年底,全国专业技术人员达1865.9万人,是1978年的4.3倍。 |

| 10 | 1995年国家颁布《关于加速科学技术进步的决定》,实施“科教兴国”战略。 |

| 11 | 党的十八大以来,我国科技进步贡献率持续提升,2020年已经达到60.2%。 |

| 12 | 2016年,习近平回信鼓励八一学校学生讲科学、爱科学、学科学、用科学;2023年,习近平勉励育英学校学生从小树立“科技创新、强国有我”的志向。 |

| 13 | 2019年专业技术人员增至7839.8万人,是1994年的4.2倍,是1978年的18倍。 |

| 14 | 十九届五中全会提出2035年远景目标包括:关键核心技术实现重大突破,进入创新型国家前列;基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化;等筝。 |

——指编自上官云《中国科技实力逐步增强》等

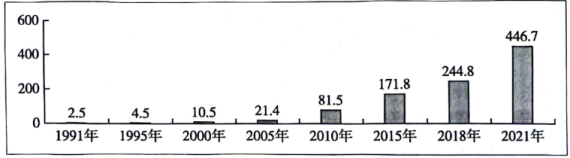

材料二 1991—2021年中国专利授权数量(单位:万件)

——据《辉煌70年》和《十年伟大飞跃》

阅读材料,结合所学,划分中国近现代科学教育发展的阶段并概括阶段特点。谈谈你对当今“科技人才”与“创新型国家”关系的认识。材料一 其隋之得失存亡,大较与秦相类。始皇并吞六国,高祖统一九州,二世虐用威刑,炀帝肆行猜毒,皆祸起于群盗,而身殒于匹夫。

——《隋书》卷70

材料二 唐太宗君臣亲身经历了隋末的大动乱,看到了空前强盛、不可一世的隋朝在转瞬之间便被民众暴动的浪潮所推翻的可怕场景。唐太宗指定魏征等人编修《隋书》,主要特点就是全面总结隋亡的教训。

唐太宗君臣利用古代的统治思想,结合历史经验和唐初的实际情况,主张“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余”,采取顺应当时社会发展的开明务实的政策和策略,总结出一套理论、方法和政策,也就是吴兢在《贞观政要》中所说的“贞观政化”。

——编自吴宗国《说不尽的盛唐:隋唐史二十讲》

(1)结合所学,概述材料一中对秦隋历史的比较,并谈谈你对《隋书》中秦隋比较的认识。(2)阅读材料,结合所学,简述唐朝对隋朝制度和统治政策的继承与变革。

材料 1946年5月3日至1948年11月12日,远东国际军事法庭在东京对二战中的日本甲级战犯进行国际大审判,史称“东京审判”。有学者认为,《联合国宪章》规定自卫权,明确规定禁止使用武力的概念,这是国际法在制止战争方面的重大发展。远东国际军事法庭对日本战犯的审判,是对上述国际法规定的重要实践。它们采取进步的法律观点,确认了侵略战争是最大的国际性犯罪,宣告了国际正义与和平是不容破坏的。

关于“东京审判”的部分资料摘编

| ① | 报道了侵华日军“百人斩”的暴行 ——《东京日日新闻》(1937年12月13日) |

| ② | “对日作战的目的在于制止及惩罚日本的侵略。” ——《开罗宣言》(1943年12月1日) |

| ③ | 《严惩日本战犯战罪委会发表备忘录日军之罪行一如纳粹》 ——《中央日报》(1945年9月12日) |

| ④ | “南京大屠杀”的幸存者之一南京市居民伍长德的证词 |

| ⑤ | “如果天皇受审,占领日本的计划必须作很大调整,而且在具体行动之前必要的准备工作必须完成。天皇的被诉毫无疑问会在日本民众中引发巨大的震动。” ——麦克阿瑟给参谋长艾森豪威尔的电函(1946年1月25日) |

| ⑥ | “戏文里有‘尚方宝剑,先斩后奏’,可现在是法治时代,必须先审后斩,否则我真要先斩他几个,方可雪我心头之恨!” ——梅汝璈《东京审判日记》(1946年5月13日) |

| ⑦ | 反和平罪,指策划、准备、发动或执行一场经宣战或不经宣战之侵略战争,或违反国际法、条约、协定或保证之战争,或参与为实现上述任何行为之共同计划或共同谋议。 ——《远东国际军事法庭宪章》第5条 |

| ⑧ | 《东京国际法庭不会如此荒谬吧》中说:“最近我国代表出席作证,法官容许罪犯之辩护者做过分之质难,致使我以战胜国之地位与资格受极度之难堪。” ——《工商晓报》(1946年7月31日) |

(1)对上表中的文献史料进行分类,并指出其类型。

(2)综合上述材料,结合所学,谈谈你对“东京审判”的认识。(能够写出2-3点认识,并用材料加以说明)

中国历史悠久,史学传统源远流长。中国历史学同哲学社会科学其他学科一样,面临新的时代要求,肩负重大历史责任。

材料一 中国史学在长期的发展中,形成了许多优良传统。司马迁作纪传体通史《史记》,为的是“述往事,思来者”;司马光作编年体通史《资治通鉴》,希望统治者能够“鉴前世之兴衰,考当今之得失,嘉善矜恶,取是舍非”。人们称赞《史记》所述“不虚美,不隐恶,其文直,其事核,故谓之实录”;唐代史学家刘知幾撰写《史通》,专设《直书》一篇,盛赞史学史上那些敢于秉笔直书的史学家。此外,中原地区历代王朝历史的更迭和衔接所产生的政治向心力和历史影响力不断为周边各族所认同,或作为学习的榜样,或自认为炎黄的后裔,以至自称是炎黄以来“治统”和周公、孔子以来“道统”的继承者。

——摘编自瞿林东《中国史学:中华民族共有的精神家园》

材料二 鸦片战争后,一部分较为开明的地主阶级士大夫开始积极倡导经世致用之学,注意研究当代史学,也研究中国边疆和世界各国的史地,从而形成了救亡图存的爱国主义史学思潮。19世纪后期,早期资产阶级改良派通过撰写外国史介绍资本主义国家的政治制度,以史学为斗争工具,宣扬资产阶级进化论观点,批判封建正统史学,资产阶级新史学思潮随之勃然兴起。19世纪末改良主义运动失败以后,资产阶级革命派史学家有意识地利用中外历史宣传民主革命思想,以粉碎资产阶级改良主义的梦想。

——摘编自陈永清《略论中国近代史学思潮的主要特点》

材料三 1951年7月28日,中国史学会成立大会在北京召开。郭沫若在会上以《中国历史学上的新纪元》为题致辞,提出新中国史学发展在六个方面的转变,即由唯心史观转向唯物史观、从个人兴趣出发的历史研究转向从事集体研究、从名山事业的研究态度转向为人民服务的态度、从贵古贱今的偏向转向注重近代史的研究、从大汉族主义转向注重研究各少数民族的历史、从欧美中心主义的思想转向注重研究亚洲历史,对新中国成立后中国马克思主义史学主导地位的确立与发展具有重要影响。

——摘编自张越《新中国史学的初建:郭沫若与中国马克思主义史学主导地位的确立》

(1)根据材料一、归纳中国古代史学所具有的优良传统。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国近代史学发展的新变化及其原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈新中国史学所肩负的时代责任。

材料一 孟姜女的故事原型产生于春秋时期,主要内容如下:

“齐侯还自晋,不入,遂袭莒……莒子亲鼓之,从而伐之,获杞梁……齐侯归,遇杞梁之妻于郊,使吊(吊唁)之。(杞梁妻)辞曰:‘殖(即杞梁)之有罪,何辱命焉!若免于罪,犹有先人之敝庐在,下妾不得与郊吊!’(意即在郊外吊唁不合礼制)齐侯吊诸其室。”

——《左传》襄公二十三年“齐侯袭莒”

材料二 西汉时期,孟姜女故事的内容发生了变化。

“庄公袭莒,殖(即杞梁)战而死……杞梁之妻无子,内外无五属之亲。既无所归,乃枕其夫之尸于城下而哭之。内诚感人……十日而城为之崩。既葬(杞梁),曰:‘吾何归矣?夫妇人必有所倚者也。父在则倚父,夫在则倚夫,子在则倚子。今吾……内无所依……外无所倚……吾岂能更二(即改嫁)哉!亦死而已。’遂赴淄水(即投淄水而死)”。

——(西汉)刘向《列女传·贞顺传》

(1)根据材料一、二,指出与春秋时期比较,西汉时期孟姜女故事有了哪些变化,并简析变化的原因。(2)根据上述材料并结合所学知识,谈谈如何认识传说故事所蕴含的历史研究价值。

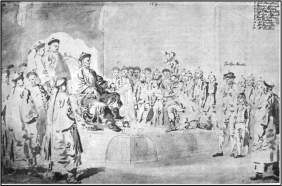

材料 清朝接待大臣向使团介绍觐见皇帝须按惯例行三跪九叩的礼仪时,双方产生分歧:清军机处档案汇编《英使马戛尔尼来聘案》记载中方的立场“各处藩封到天朝进贡观光者,不特陪臣俱行三跪九叩首之礼,即国王亲自来朝者亦同此礼,今尔国王遣尔等前来祝寿,自应遵天朝法度。”马戛尔尼在其访华日记中记载了对中方要求的态度: “敝使系西方独立国帝王所派之钦使,与贵国附庸国君主所遣贡使不同,贵国必欲以中国礼节相强,敝使抵死不敢奉教。”对于觐见具体细节,中英记载中描述不同:(一)《清史纪事本末》记载: “及抵京城,政府又强令于觐见时,行叩头礼。英使亦不欲以争执小节,妨害其推广商利之目的,悉遵例行之。” (二)当时跟随皇帝出巡的军机处章京管世铭曾对觐见场景作诗曰: “一到殿廷齐膝地,天威能使万心降。”并于诗下附注曰: “西洋英吉利国贡使不习跪拜,强之,止屈一膝。及至引对,不觉双跽(长跪)俯伏。” (三)英国马戛尔尼使团副使斯当东记录觐见场景: “特使马戛尔尼……至宝座之旁拾级而上,单腿下跪,简单致词,呈书信于皇帝手中。” (四)下图是英方随团画师威廉·亚历山大所绘的马戛尔尼觐见乾隆皇帝的场景。被朝臣簇拥着正襟危坐于中央的乾隆皇帝面露威严,马戛尔尼单膝跪拜献上英王乔治三世亲笔信。注:此画是亚历山大在事后根据在场成员的口述绘制的。

对材料中的史料进行辨析。依据材料并结合所学,谈谈你对上述中英礼仪之争的认识。