材料一 我国的学术思想大为发达,则在春秋战国之世。……东周以后,封建政体渐次破坏。居官任职的贵族,多有失其官守,降为平民的。于是在官之学,一变而为私家之学。亦因时势艰难,仁人君子都想有所建明,以救时之弊,而其时社会阶级,渐次动摇,人民能从事于学问的亦渐多,……学术之兴遂如风起云涌了。

——摘编自吕思勉著《每天学点中国史》

(1)根据材料一,分析学术之兴风起云涌的原因。

材料二 中国明清之际的进步思想与欧洲十八世纪的启蒙思潮分属两个不同的历史范畴。前者是中世纪末期社会批判的产品,后者却是近代社会的宣言书。有些学人将这两种形态的文化等量齐观,显然不太恰当。如果要在欧洲文化史上选择一个段落同中国明清之际的进步文化作比拟,无论从产生的背景还是从所包含的内容而言,都以欧洲封建社会存在的最后几个世纪(14~17世纪),即严复说的西方“古学”转向“新学”的阶段发生的文艺复兴运动较为相当。

——冯天瑜《从明清之际的早期启蒙文化到近代新学》

(2)据材料二,结合所学知识分析指出“同中国明清之际的进步文化作比拟……文艺复兴运动较为相当”的理由。明清之际的进步思潮未成为“近代社会的宣言书”,试从影响角度加以说明。

材料三 17世纪和18世纪初叶,西方人得知中国的历史、艺术、哲学和政治后,完全入迷了。……实际上,当时中国的考试制度和儒家伦理观给欧洲留下的印象。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

明末清初,以西方传教士为媒介,还进行了具有深远意义的东西方之间的文化交流。……耶稣会士在传教的同时,除了向中国朝廷和士大夫进献一些新奇工艺品外,也介绍了某些科学知识。利玛窦带来的《万国舆图》,第一次向中国人展示了世界五大洲的面目。

——《世界史·近代史》(上卷)

中国近代人文思想是在西方现代文化传入的基础上,经过与中国传统文化的碰撞与互动作用下产生的。但这种人文思想更多地反映了中国新生资产阶级力图改造社会的良好愿望。……中国先进知识分子在对中西文化矛盾冲突的比较鉴别中,逐渐发展出具有西方文化特色的人文思想。

——文池《思想的灵光》

(3)从材料三中提取相关的历史信息,自拟论题,依据材料并结合所学知识予以论证。(观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清楚。)

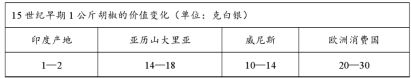

| A.新航路开辟的背景 | B.价格革命的影响 |

| C.工业革命的必要性 | D.世界市场的形成 |

| A.太平天国运动爆发,清廷朝野震动 | B.甲午战争失败,签订《马关条约》 |

| C.维新变法失败,“戊戌六君子”遇害 | D.袁世凯复辟帝制,护国战争爆发 |

材料一 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统,创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

(1)根据材料一,概括科举制的作用。结合所学,从选官的标准和方式两个角度说明古代选官制度的发展趋势。

材料二 1906年,孙中山先生在《民报》创刊纪念会上,首次公开提出“五权分立”的思想……所谓“五权分立”是指在统一的“治权”之下实行行政、立法、司法、考试、弹劾五权分治。他在不同场合曾对弹劾权和考试权进行过论述。 1916年7月20日,孙中山先生在发表演说时指出:“立法、司法、行政固可弗论,其他二权,各国之所无者,我国昔已有之。其一为御史弹劾,即皇帝亦莫能干涉之者;其二为考试,即尽人之所崇拜者也。此弹劾权及考试权实我国之优点,吾人采取外国良法,对于本国优点亦殊不可抛弃。

——《孙中山全集》(第三卷)

(2)阅读材料二,结合所学,概括孙中山关于选拔官员的主张,并概述其积极影响。

材料三 19世纪中叶,不列颠傲然成为“世界工厂”。工业资产阶级及其代言人从当时最有影响的功利主义观点出发,要求建立一个廉洁、高效的政府。两党制度形成后,某党一旦掌权,极力安排本党骨干分子,占据要害职位,编织关系网络,而另一政党上台后如法炮制。在这种情况下,如何保持政府的连续性和稳定性,成为统治阶级中的有识之士备加关注的问题。恰巧,19世纪前期印度殖民政府和牛津、剑桥两所大学先后进行改革,如实行公开竞争考试选拔人才、奖优汰劣等,为全面实行文官制度改革提供了宝贵经验。一场多国战争成了文官制改革的催化剂。

——摘自阎照祥《英国政治制度史》

(3)根据材料三,概括19世纪50年代至70年代英国文官制度建立的背景,指出西方文官制度与中国古代科举制度的共同特点。

材料一 1912年2月13日,孙中山请辞临时大总统,并在他任职的最后一段时间里主持制定了《中华民国临时约法》,其用意,"一以表示我党国民革命真意义之所在,一以杜防盗憎主人者,与国民共弃之"......尽管后来袁世凯践踏了这个约法,但它规定了"中华民国之主权,属于国民全体",不再是"普天之下,莫非王土",不再是任何人所得而私,这便是它的意义和价值所在。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 新中国成立后,土地改革和其他各项民主改革胜利完成,国民经济得到全面恢复。新生的人民民主专政政权日益巩固,《共同纲领》的许多规定已经不能适应国家新形势的需要。根据1953年选举法的规定,通过普选产生了各级人民代表大会,这就为制宪权的行使提供了政权基础和组织条件。在此基础之上,1954年9月20日,第一届全国人大第一次会议通过了《中华人民共和国宪法》。

——摘编自刘兰兰《我国六十年宪法修改的反思与前瞻》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述《中华民国临时约法》颁布的目的及意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括我国1954年宪法通过的历史背景及其先进之处。

材料 中国共产党致力于人民生活保障建设。1948年,东北行政区委员会颁布的《东北公营企业暂行劳动保险条例》是我国在较大区域内实施的社会保障制度,为解放后制定全国统一的社会保障制度积累经验并奠定了基础。1951年,政务院发布了《中华人民共和国劳动保险条例》。一位得知此消息的职工说:“社会主义好,生、老、病、死有劳保。”到1952年11月底,全国实行《劳保条例》的企业达2860家,职工320万人。1953年,政务院又发布了《关于中华人民共和国劳动保险条例若干修改的决定》。1956年,全国实行《劳保条例》的职工达到1600万,比1953年增加了近4倍,签订了集体合同的职工有700万人,比1953年增加了10倍,合计共有2300多万职工享受了《劳保条例》规定的不同保险待遇。至此,享受劳动保险的职工占国营、公私合营、私营企业职工总数的94%。1956年,全国人大三次会议通过的《高级农业生产合作社示范章程》规定:“农业生产合作社对于缺乏劳动力或者完全丧失劳动力,生活没有依靠的老、弱、孤、寡、残疾的社员,在生产上和生活上给予适当的安排和照顾,保证他们的吃、穿和柴火的供应,保证年幼的受到教育和年老的死后安葬,使他们的生养死葬都有依靠。”

——摘编自《中国经济发展史(1949—2010)》

(1)根据材料,概括过渡时期我国社会保障建设的特点。(2)根据材料并结合所学知识,概述这一时期我国社会保障建设取得历史成就的背景。

| A.资本主义萌芽的兴起 | B.英国工业革命兴起 |

| C.资本主义进入垄断阶段 | D.一战带来巨大灾难 |

| A.九一八事变 | B.西安事变 | C.一二·九运动 | D.卢沟桥事变 |

材料一 公元前三、二世纪,罗马已不是原来那种城邦国家了,它已成为世界上各个民族和国家进行交易的共同市场。这种商业贸易的一个必然结果之一,就是平衡划一这些人民或民族间的区别。……英国法学史专家梅因曾就此论述道:“无论是为了罗马的利益或是为了罗马的安全,都不允许把外国人完全剥夺法律的保护……况且,在罗马史中从未有一个时期忽略过对外贸易。”“法律是事实的公认。”而现在恰是要对新的社会情况作出新的公认的时候。

——米健《略论罗马万民法产生的历史条件和思想渊源》

(1)材料一反映此时的罗马已进入什么时代?罗马是如何“平衡划一这些人民或民族间的区别”的?

材料二 中华法系是产生于中华民族文化土壤上的原生法系,其丰富的内涵不仅适合于中国的国情,也适合于相邻国家日本、朝鲜、越南等国的国情,故而有可能奉中华法系为母法。历代王朝重视法典编撰,自隋唐起历代法典都规定“十恶”(含侵犯朝廷和皇室的谋反、谋叛、谋大逆、大不敬,涉及家族伦理道德的恶逆、不孝、不睦、内乱,以及不义、不道)之罪,由于重公权轻私权,因此国家刑法发达,而涉及民间田土钱债的民事行为则视为细事,缺乏应有的法律调整。

——摘编自张晋藩《解读中华法系的本土性》

(2)根据材料二指出中华法系的特点。

材料三 政府主动提倡工商业以来,对民法和商法的需要就变得明显起来了;同时,中国人逐渐认识到不平等条约的种种不利,并希望取消治外法权。英、美、日也在它们1902和1903年签订条约时要求修改法律。为此,设立了官署,由沈家本任主管,检查《大清律例》。1905年,如剐刑等酷刑被废除。杖刑等体罚由罚款代替,连坐和严刑拷问也被废除。1906年起,政府聘请日本法律专家帮助编撰民法、商法和新的刑法。

——摘编自费正清《剑桥中国晚清史》

材料四 “文化大革命”的教训很多,其中之一,就是没有重视社会主义民主和法制建设。1979年以来,全国人大及其常委会重视立法。截止七届人大共制定了138部法律,对10部法进行了修改,包括有关国家机构的法律、民法、刑法以及经济方面的法律等......1997年党的十五大提出“健全社会主义法制,依法治国,建设社会主义法治国家”。全国人大及其常委会根据十四大、十五大精神,围绕建立和完善社会主义市场经济体制的目标,制定了104部法律,对57部法进行了修改。

——摘编自顾昂然《回顾新中国法制建设的历程》

(3)根据材料三、四,分别概括清末和新时期两次修订法律的背景,及其修订过程的相同之处。

| A.反法西斯战争艰苦卓绝 |

| B.苏联工业化建设蒸蒸日上 |

| C.新生苏俄政权面临困境 |

| D.农业集体化运动逐见成效 |