材料一 继比利时之后的是法国,不过,由于若干原因,其发展速度怪得多。法国的煤、铁资源的所在地相隔一定的距离,而且,1871年,铁资源丰富的阿尔萨斯—洛林地区割让给德国,进一步削弱了法国的地位。法国工业传统上专门生产极不适合机械化和大量生产的奢侈品。此外,劳动力供应受到限制,因为行会力量很强大,农民们又不愿意离开土地,尤其是在革命期间分配土地之后。不过,工业化的确逐渐影响了法国北部——在阿尔萨斯—洛林以及里尔、鲁昂和巴黎的周围地区。然而,事实仍旧是,到1914年,法国并未象比利时、英国或德国那样彻底工业化。

——摘编自斯塔夫理阿诺斯《全球通史》

材料二 德国的工业化方式截然不同于法国。1871年以后,德国工业以巨人般步伐前进,使欧洲其他所有的经济,包括英国的经济,都落后了。1871年,德意志帝国的建立,促成了这一惊人的进步。同时,阿尔萨斯—洛林地区的获得,使德国丰富的自然资源又增加了宝贵的铁储备物。德国还占有这样的优势:一开始就拥有比英国较陈旧的设备更有效的新式机械。而且,德国政府还通过建立运河网、铁路网、必要时提供关税保护和津贴以及制定能培养出一连串训练有素的科学家和技师的有效的教育制度,提供了巨大的帮助。这些因素使德国到1914年时能在钢铁、化学和电力工业方面超过欧洲其他所有的国家,能在采煤和纺织工业方面跟随英国之后。

——摘编自斯塔夫理阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一、二,概括法国工业革命发展“速度怪得多”以及德国工业革命发展“巨人般步伐”的各自原因。(2)根据以上两则材料并结合所学,归纳影响工业革命发展的因素。

材料 目前已知的最古老也是死亡率最高的传染病之一——天花,在人类历史上留下了惨痛的印记,并深刻影响着人类社会的发展进程。公元1世纪到12世纪,天花沿着阿拉伯商队的贸易路线穿过撒哈拉沙漠传播到了人口稠密的西非,而西非南部地区的天花是15~16世纪由葡萄牙人远征非洲传入的。从本·赛卡角到几内亚湾漫长的西非沿海地区是葡萄牙人掠夺黑奴的传统区域,私人船只通过贸易站和土著接触因此把天花传播到了美洲。15世纪末,随着哥伦布第二次航行到达美洲的传教士试图利用福音的力量来教化印第安人,对他们进行精神控制,传教士从一个地区流动到另一个地区,走访边远地区的印第安部落,成为天花传播的有力推动者。由于西班牙殖民帝国的建立和外来移民的定居,美洲的空间环境和社会环境的平衡关系被打破,产生了混乱不堪的局面:毫无规则、杂乱无章的采矿城镇,拥挤不堪、筑有工事的港口以及散落四处的农村茅舍出现。这种群落环境的梯度和人口密度增加了天花病毒的传染烈度。天花大流行给西葡属美洲带来深远的影响,涉及人口、经济、社会等诸多方面。

——摘编自刘去非《16~17世纪西葡殖民时期美洲天花大流行的特点及其影响》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳影响古代和近代早期天花病毒在非洲和美洲传播的因素。

(2)根据材料并结合所学知识,概括近代天花病毒传播的特点及其影响。

材料一梁启超主张改变那种仅从旧史记载中搜寻史料的习惯,打破正史修史过程中对史料的搜寻劣习,充分吸收地质学、考古学、人种学、语言学等学科的最新研究成果。“畴昔不认为史迹者,今则认之,畴昔认为史迹者,今则不认,举从前弃置散佚之迹,钧稽而比观之,其夙所因袭者,则重加鉴别,以估定其价值,如此则史学立于真的基础之上,而推论之功,乃不至于枉施也。”“得史料之途径,不外两种:一曰在文字记录以外者,二曰在文字记录者……文字记载以外者,又可略分为三类:曰现存之史迹,曰传述之口碑,曰遗下之古物。”治学者应该将文字记录以外的史料和文字记录的史料二者结合使用,不可偏废。

——摘编自周妤、王梅兰《梁启超史料观初探》

材料二李大钊提出:“史学家固宜努力以求记述历史的整理,同时亦不可不努力于历史理论的研求。”历史理论是从历史事实中提炼归纳出来的。史学家必须“下一番功夫去作特殊事实的研究”.“才能作历史理论的基础”。通过考证而获得的事实,实为一般理论的研究必要的材料。必个个事实的考察,比较充分施行,而后关于普遍的理法的发现,始能比较得明确。有确实基础的一般理论,必于特殊事实的研究、有充分的准备始能构成。”史实收集得不充分,考订得不确实,整理得不全面,有确实基础的一般理论的形成、发展是不可能的。

——摘编自沙健孙《李大钊史学思想述论》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括梁启超和李大钊两人史学观点的共通之处。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析李大钊史学思想的影响。

材料一 汉初在恢复分封制的同时,仍在全国范围内推行郡县制,边远地区也不例外。各边郡置郡守一人,其下设有丞和长史,边郡的官吏称为“边吏”。南方边郡地区民族关系错综复杂,郡太守的主要任务是协调各民族内部的关系,帮助他们发展经济,移风易俗。南方边吏任职时间普遍较长,且无固定的任期。此外,在南方,以内郡人治理西南地区的北部诸郡,以西南地区的北部诸郡人治理其南部诸郡,但地方大姓在当地社会的影响也非常大,一些大姓家族甚至把持了地方政权。

——摘编自颜雅彬《略论汉代的边郡制度》

材料二 清军入关后,在疆域统一进程中逐渐发现,由明代继承而来的职官制度无法满足边疆治理需求。为此,清朝建立之初,在边疆官员来源上采取就近推升的方法,由督抚根据地方形势,推荐就近官员升任,“四川有缺,在于陕西附近推升;广东有缺,在于福建附近推升”。为缓解边疆“缺官”问题,对愿赴边疆的官吏适度放宽选任条件,并予以优抚。“顺治十二年(1655年),题准,福建、广东、四川、湖南地方边远,不拘科分,即准拣选。”清初沿用考满制度,边疆地区将边俸制度与考满制度配合使用,通过缩短考察年限,为边疆官员提供更多的升迁机会。顺治十三年(1656年),兵部尚书王永吉提出的“缩减边俸考满较俸年限”建议被采纳,边俸制度进行了相应调整。

——摘编自戴龙辉《从边俸到边缺:清代边疆官员选任中的制度演替》

(1)根据材料一,概括汉代南方边吏任职的特点及弊端。

(2)根据材料二,归纳清初边疆官员选任的措施,并结合所学知识分析其历史作用。

材料一 九一八事变后,国民政府为备战备荒,于1933年10月,制定了“兴办仓储计划”,将仓储分为国立储备仓、省立储备仓和县仓、区仓。同时,明确划分国家、省级、地方不同粮食储备主体的责任。1935年,实业部制定了《农仓业法》及其实施细则,大力推动新型农仓的建设,发挥市场机制的调节作用。当时的农民银行、中国银行等均在各地设立了仓库。《农仓业法》规定:“业务,除堆藏及保管零中外,可以兼营受寄物调制改装及包装……或介绍借款业务,并规定农仓于收受哥托物后,应发给仓单,”但政府财力匮乏,导致仓储设施简陋,储粮损失较大,加之可收购根源有限,使得粮仓调剂余缺、平抑粮价的功能无法真正发挥出来。

——摘编自金梅等《粮食安全与粮食储备制度的发展演变》

材料二 新中国成立初期,中国共产党解决粮食问题的实践,主要是根据粮食问题产生的不同原因有针对性地采取不同的措施,大致经历了三个阶段。1949年到1952年,利用政权力量对粮食进行合理调配,利用市场机制使粮食得到正常流通,同时制定政策刺激粮食生产,加大国家对粮食生产的投入;1953年到1954年,根据国家大规模经济建设和城镇人口发展的情况,采取了控制粮源的措施,制定了统购统销政策,将粮食的收购和销售控制在国家手中;1955年之后,针对统购统销造成的农村关系紧张等问题,为了完善和改进统购统销政策,采取了定产、定购、定销的办法。

——摘编自马双龙《新中国成立初期中国共产党解决粮食问题的实践和经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪30年代中国粮食储备制度的特点以及未能有效发挥作用的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国成立初期中国共产党解决粮食问题的实践的特点。

材料一 洛阳城城墙“南北九里七十步,东西六里十步”采用《周易》中具有吉祥意义的九、六之数;宗庙,社稷分别建在南宫的左右两侧,城内的金市在南宫北面,这与《周礼》“左祖右社,面朝后市”的布局相吻合。洛阳城以南宫正宫门—平城门—城外寰丘为主轴线,“平城门,正阳之门,与宫连,郊祀法驾所由从出,门之最尊者也”。东汉洛阳礼制建筑中的南郊、五郊中的南郊、明堂、辟雍、太学、灵台等均建在洛阳城南,于是就形成了一个比较完整的祭祀礼制建筑区。

——摘编自黄建军《中国古都选址与规划布局的本土思想研究》

材料二 罗马城的城墙几乎都不规则,这与罗马“七丘之城”地势不平坦有关。古罗马广场位于罗马城的中心,广场上建有裁判所、庙宇、斗兽场、市场、市政厅等公共建筑物。城内许多房屋上都有一处专门用来写商业广告的信息壁。罗马人继承了雅典文化的一个显著特点-喜欢在公共场所高谈阔论、评论时政。公共浴场对于罗马人来说不仅是洗澡的地方,更是一个发挥着社交中心作用的地方。5世纪初,罗马公共浴场已达856个。大量普通群众以及无产者把许多精力花在洗浴上。罗马人在建筑物的地面、墙壁、拱门、壁龛和天花板上均用绘画、镶嵌和浮雕艺术装饰。罗马各朝皇帝也竞相营建大型建筑,奥古斯都以空前的壮举修建了一大批豪华建筑。

——摘编自周义保等《奥古斯都时代罗马城城市特征初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括影响东汉洛阳城市规划的因素。(2)根据材料二,指出古罗马城的特点。

(3)综合上述材料,归纳古代中西方城市的主要功能。

材料一 深圳是座迅速崛起的移民城市,深圳人以其开放性的态度促进文化的流动。携带不同文化的移民们,在日常交流中吸收对方先进的思想观念,避免自己的思想观念与行为方式局限于某一特定的文化和固定的模式。深圳提出“来了就是深圳人”,这一极具包容性的口号,铸就了移民城市的活力与向心力。移民文化以其包容性为移民城市的和谐发展提供精神动力。由于与香港紧密相连的地缘关系,深圳成为中国对外开放的前沿,同时又是中西文化碰撞与交流的窗口。深圳在对外开放过程中,充分利用地缘优势,吸收西方先进理念与传播中国优秀文化齐头并进;移民文化以其创新性为移民城市的持续发展提供精神动力。

——摘编自刘志山《移民、移民文化与当代中国城市发展》

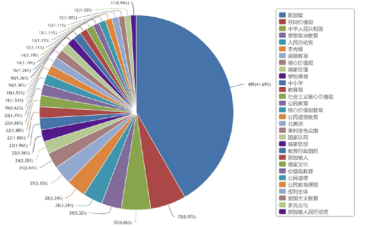

材料二

新加坡价值观培育研究内容覆盖情况图

——摘自冯博《新加坡共同价值观培育研究》

(1)根据材料一,归纳深圳移民文化的特点,并结合所学知识,分析现代化移民对当代中国城市发展的贡献。

(2)根据材料二,概括新加坡共同价值观的培育内容,并结合所学知识,说明影响新加坡共同价值观培育的历史因素。

材料一 1840~1894年,中国几种主要农产品商品增长率大致如下:粮食为59.2%,棉花为32%,土丝为105%,茶叶为79%。这表现出农产品商品率不断提高。传统的“重农轻商”思想受到批判,清政府迫于形势也不得不改弦更张,变抑商为“恤商”。在开埠通商的驱动下,近代商品市场迅速发展,大批洋货输入逐步排挤土货,成为市场上的主要商品。洋行、买办商业的兴起,民族资本主义工商业的产生与发展,取代了原有的官商、私商地位,成为市场上的主导力量。

——摘编自李颖《中国近代市场变迁及市场经济的产生》

材料二 进入20世纪90年代后期之后,长期因扰我国的短缺经济时代基本结束,买方市场形成,扩大需求成为经济工作的重要内容;城乡居民生活向小康目标迈进的同时,工业化也进入中期阶段,工业发展和城市化发展速度加快,转变增长方式和解决城市建设和农民工问题成为当务之急;以建立社会主义市场经济体制为目标的改革,进入了攻坚阶段;经济结构调整的途径转向主要依靠加大科技投入和存量重组。从以上情况,我们可以看出政府仍然是经济发展的主角,而随着中国经济总量的迅速扩大和财政收入的大幅度增加,我国的投资能力也迅这提高。此外,我国政府的财力也越来越大,既能够承担起诸如三峡工程这样投资大的高效工程,也能够承担起诸如“退耕还林”、治理污染这样的“不赚钱”项目。

——摘编自武力、张林鹏《改革开放40年政府、市场、社会关系的演变》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国近代市场经济发展的主要表现并分析其原因,

(2)根据材料并结合所学知识,归纳20世纪90年化后期我国经济社会发展呈现出的新特点。

材料 西班牙人开展跨太平洋“大帆船贸易”始于1565年,正值明朝政府开始推行开海贸易政策。西班牙政府每年都派遣满载美洲白银及商品的大帆船,从墨西哥驶往菲律宾马尼拉。这引起把银视为至宝的中国商人的兴趣,努力扩展对菲出口贸易。中国船队所载货物到达马尼拉,即被转装到待航墨西哥的大帆船上。大帆船把盛产白银的美洲和银价昂贵的中国联系在一起,使中国生产的生丝与丝绸大量远销于需求特别强大的美洲市场,西班牙人获得的贸易利润惊人。到18世纪末19世纪初,英国逐渐成世界海上霸主,逐渐在世界贸易中占据主导地位。在自由贸易的世界大潮冲击下,以垄断为特色的“大帆船贸易”的地位急剧下降,绵延250年的太平洋“大帆船贸易”遂告终结。

——摘编自张顺洪等著《明清时代的中国与世界》

(1)依据材料并结合所学知识,概括“大帆船贸易”兴起的主要条件。

(2)依据材料,归纳“大帆船贸易”的主要特点,指出“大帆船贸易”衰落的原因。

(3)依据材料并结合所学知识,简述“大帆船贸易”对西欧社会发展进程的影响。

10 . 阅读材料,回答问题。

材料一 康熙认为“大臣廉则督抚有所畏惮,督抚清正则属下官吏操守自洁”“廉洁者奖一以劝众,贪婪者惩戒一以儆百”“天下物力有限,当为天下惜之”。他要求九卿“尔等俱为大臣,天下督抚之贤否应于平时留心细访,以备顾问,谁贪谁廉即行公举”。

——摘编自《论清朝康熙帝的廉政观》

(1)依据材料一,概括康熙的廉政观,并指出他的本质意图。

材料二 地方官征收钱税时,会以耗损为由,多收钱银,称为火耗。火耗往往成为法外之税,又无监管,腐败丛生。清雍正二年,在全国推行火耗归公制度,规定统一的征收标准(一般10%—15%),作为法定的正税,直接征收到中央。征收的“火耗”银大致有三种去向,一是作为各级官员的养廉银,二是弥补中央至地方的财政亏空;应付各项支出后仍有余钱,即可做第三种用途

——各地政府的公用银。

(2)依据材料二,归纳雍正帝推行火耗归公的主要原因及其历史作用。

材料三 清朝对监察制度非常重视。在中央设立都察院,该制上袭明朝,依清朝的具体情况略有损益。在地方设总督和巡抚,除掌一省或数省军政大权外,还有监察之职。其他挂总督、巡抚衔者,循例均兼有都察院右都御使衔或右副都御使衔,对所属地方官不仅有节制权,同时亦有监察之权。

——摘编自《论乾隆时代的廉政建设》

(3)依据材料三,概括清朝监察制度的主要特点。

(4)综上所述,谈谈对我们今天的廉政建设有何启示?