材料一 1784年以前,美国与中国没有直接往来。尽管美国人对中国非常陌生,但也还大致形成了对中国的初步印象,把中国看成一个文明礼仪之邦,表现出尊敬和羡慕,这一时期的中国形象是积极和美好的。1784年“中国皇后号”来华后,美国人开始有机会亲眼目睹中国的“庐山真面目”,他们发现眼见的中国与耳闻的中国相去甚远,顿令第一批美国商人产生一种失望感。

……

材料二 对于中国来说,19世纪是在一系列的耻辱中结束的,新的世纪则是以大清王朝被迫改革为开端的。清末改革运动以及继之而来的共和革命被看作中国开始接受西方价值观的证明,西方人特别是传教士在中国获得前所未有的特权和自由。在美国人看来,这既是西方长期对中国影响的结果,又是中国人开始觉醒的标志。

……

材料三 “我们有像中国那样忠诚的战友,它有着取之不尽的人力资源……中国依靠其吃苦耐劳、足智多谋的人民,将十倍地报偿我们以前给它的援助。”……长期以来一直备受美国蔑视和施舍的中国迎来了最佳时光……其影响至今仍清晰可见。

……

伴随着朝鲜战场烽烟四起,成吉思汗的好战形象重新在美国人脑海中浮起,中国被视为莫斯科的“傀儡”和忘恩负义的“侵略者”。中国的形象也进入了一个新的历史时期。

——王立新《试论美国人中国观的演变(18世纪~1950)》

问题:

(1) “中国皇后号”来华后,中国社会的哪些现象可能“令第一批美国商人产生一种失望感”?

(2)第二、三段材料反映了美国人的中国观有哪些变化?简要分析变化的原因。

(3)结合材料及所学知识,谈谈你对“美国人的中国观”的理解。

材料一:(1845年)终于公布了第一次《土地章程》。……最早(签订租地协议)的是宝顺洋行,又称颠地公司。……洋行所在位置为“东至黄浦滩,西至公路,南至第九分租地,北至公路(公共使用的道路)”,其中能确切定位的界限只有东至黄浦滩,而西界和北界皆为公路,似乎难以定位

材料二:《外滩,1849年》,目前所见最早的关于外滩的全景画,为画家蒙太尔多的作品,描绘上海开埠初的景观。如图所示,由左往右分布为:华记洋行、中国海关、宝顺洋行、李百里洋行及仓库……以及英国领事馆。

材料三:英人一直谋求一块合适的土地建造领事馆。英国领事巴富尔自商议英租界时就一直觊觎苏州河南岸与黄浦江河岸交界处即李家场(今北京东路)以北到苏州河的地块。……巴富尔给英国领事馆选址时可谓极具眼光,“英国的军舰在这里可以停泊,可以使英国人看得见而感到安全,我们的目的是在完全控制扬子江。我们藉着据有这个要塞的威力即可以向中国政府要求公允的条件,以稳定我们的商业关系”。

——材料选自《外滩何处是“源”》,2013.3.18《文汇报》

(1)宝顺洋行获得租地所依据的主要文件及内容是什么?

(2)《外滩,1849年》对了解上海租界和外滩有什么帮助?

(3)根据材料,谈谈你对上海租界和外滩的认识。

材料一:20世纪部分大事年表

| 年代 | 世界大事 |

| 1914~1918年 | 第一次世界大战 |

| A 年1月~6月 | 巴黎和会 |

| 1921年11月~1922年2月 | B |

| C 年 | 资本主义世界经济危机爆发 |

| 1937年7月-1945年9月2日 | 第二次世界大战 |

| 1945年10月 | D |

| 20世纪四五十年代 | 第三次科技革命开始 |

| 1960年 | 石油输出国组织成立 |

| 20世纪六七十年代 | 亚洲出现经济发展迅速的国家和地区 |

| 1946~ E 年 | 美苏阵营冷战 |

| 1993年 | 欧洲联盟建立 |

| 1994年 | 世界贸易组织成立,第二年1月1日开始运作。 |

| 1997年 | 爆发 F 金融危机 |

材料二:1990-1999跨国兼并金额及年增长率

| 项目 | 金额 (亿美元) | 年 增 长 率 (%) | |||||

| 1990 | 1999 | 1986-1990 | 1991-1995 | 1996-1999 | 1998 | 1999 | |

| 跨国兼并 | 1506 | 7201 | 26.4 | 23.3 | 46.9 | 74.4 | 35.4 |

(转引自陈继勇 肖光恩:《20世纪90年代以来跨国公司发展的新特点》)

材料三:20世纪是科学技术不断取得革命性突破的时代,由此带动了社会生产力的大发展。20世纪是世界体系经历裂变和重组、向全球统一的世界市场过渡的时代,奠定了经济全球化的结构基础。20世纪民族解放运动席卷全球,殖民帝国的崩溃和殖民体系的瓦解以及在此基础上现代民族国家普遍建立。

(1)请在材料一中字母所在位置填写适当的文字。

(2)材料二提供了哪些信息?

(3)运用所学知识,结合上述三则材料,谈谈你对现代世界形成的认识。

1492年,哥伦布航行到达美洲,开启了世界历史的新时代,某校历史研究小组针对不同主题展开了探讨。阅读材料,回答问题。

讨论一:偶然与必然

有人认为,哥伦布是因为“误算了”才偶然“发现”了美洲,也有人认为,当时即使没有哥伦布,也必然会有别人“发现”美洲。

讨论二:发现与相遇

15、16世纪以来,人们通常使用“哥伦布发现美洲”的提法,“发现”的意思是“使所有的人和所有的民族都并入欧洲文明”。1984年,部分拉美学者倡议改称“美洲发现---两个文明汇合”。1992年,联合国教科文组织主张以“两个大陆相遇500年”为主题,举行哥伦布航抵美洲纪念活动。

讨论三:交流与发展

哥伦布 明清时期的中国 世界市场 历史机遇

(1)根据讨论一的材料,并结合所学知识,谈谈你的观点并说明理由

(2)讨论二“发现美洲”的提法是站在什么立场上看待哥伦布远航美洲的?“两个文明汇合”和“两个大陆相遇”的提法是站在什么角度来看待此事件,有何合理性?

(3)将讨论三的四个词语适当组合,以“交流与发展”为主题写一则短评。

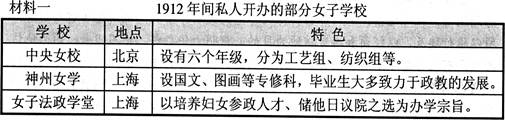

材料二:1914年,教育总长汤化龙发表他对当时女子教育的看法:“民国以来, 颇有一派人士宣导一种新说,主张开放女子之界限,其结果致使幽娴女子提倡种种议论,或主张男女同权,或宣导女子参政。……盖谓该校在今日,不但毫无利益,而反有巨害。”

问题:基于上述材料,谈谈你对民国初年社会的认识。

材料一:

材料二:京师同文馆开办后,前门大街贴出了这样的对联:“鬼计本多端,使小朝廷设同文之馆;军机无远略,诱佳弟子拜异类为师”。

监察御史张盛藻为反对1867年同文馆决定招收科甲正途人员学习算学而上奏说:“朝廷必用科甲正途者,为其读孔孟之书,学尧舜之道,明体达用,规模宏远也,何必令其学为机巧,专明制造洋枪之理乎?”

大学士倭仁道: “立国之道当以礼义人心为本,未有专恃术数而能超衰振弱者。天文、算学只为末议,即不讲习,于国家大计亦无所损。”

——《洋务运动资料》第2册

材料三:1866年日本思想家福泽谕吉出版了一本介绍西方的小册子,仅仅在出版后的一年的时间里,这本小册子就发行了25万册。而中国江南制造局自1856年开始出版介绍西方的书,在此后30年时间里,总共加在一起,只销售了1.3万册。如果再考虑到日本人口只有同时期中国人口的1/12、日本国土面积只有中国国土的1/27,这个数字对比就更令人吃惊了。

1887年,黄遵宪花了12年的时间终于写成了《日本国志》,但国内知道的人并不多。若干年后,总理衙门章京袁昶痛心地对黄遵宪说:“你的书如果早一点让大家看到,价值可以抵得二万万两银子。”

梁启超在戊戌变法前夕回忆说,在甲午战争前,他跑遍了整个北京城的书铺,却买不到一张世界地图。尽管此时已经离鸦片战争整整半个多世纪。

材料四:1884年,两广总督张树声的遗折中说:“夫西人立国,自有本末,虽礼乐教化远逊中华,然驯致富强,具有体用。育才于学校,论政于议院,君民一体,上下一心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也。轮船、大炮、洋枪、水雷、铁路、电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶步趋,常不相及,就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤!”

材料五:如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,他在中国是进不了门,落不了户的。

——陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》

问题:

(1)根据材料一,图中利玛窦为何身着中国的服饰进行传教?

(2)指出材料二中对待西学的态度。

(3)解释材料三中出现的现象并说明这种现象在戊戌变法前夕发生了怎样的改变?

(4)基于以上材料,谈谈你对西学东渐的看法。

(1)以上二图体现了中国古代中央集权体制下二个不同时期的中央官制,请分别写出它们各自的名称。

(2)比较图A与图B,它们最大的不同是什么?从图A所示的结构向图B所示的结构演变,说明了中国古代政治制度发展的什么趋势?

(3)西方人对中国传统政治的认识,称中央集权为“东方专制主义”,中国许多人则通常强调以下两点:一是中国文化“源远流长、一脉相承”,这是奇迹;二是中国长期保持着“大一统”的局面,这也是奇迹。

①从文明与地理环境的关系来看,中国古代政治特色体现了哪种类型的文明的特点?

②除地理因素之外,你认为维持大一统中央集权制的还有哪些因素?请举两例说明。

③结合所学知识,围绕“专制主义中央集权制度”谈谈你的看法中国古代政治制度

谈自由

什么是自由?又该怎样人是自由呢?

第一组:

“每个人改善自身境况的一致的、经常的、不断的努力是社会财富、国民财富以及私人财富所赖以产生的重大因素。……每一个人,在他不违反正义的法律时,都应听其完全自由,让他采取自己的方法,追求自己的利益。”

——亚当·斯密1776年著:《国民财富的性质和原因的研究》

“政治上的自由是公共自由,要保障公共自由,就应该避免把权力单独委托给一个人、几个人或多数人,因为一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。为此,提出一条原则,要防止滥用权力,就必须用权力来约束权力,形成一种能联合各种权力的政体,其各种权力既调节配合,又相互制约,即权力要分开掌握和使用。”

——孟德斯鸠《罗马盛衰原因论》

第二组:

“我虽然也信仰自由主义,但对那种放任主义的、不加干涉的自由竞争和个人至上的自由主义不抱好感,……甚至敌意,(因为它使)美国的安全和公民的自由处于危险之中。”

——《罗斯福选集》

“我们期待一个建立在四大自由基础上的世界。这四大自由是:……言论和表达自由。……宗教信仰自由。……免于匮乏的自由。……免于恐惧的自由。(从全球的角度来说意味着全世界范围内的裁军)”

——罗斯福1941年致国会的咨文

第三组:

“在知识经济时代,财富不过是在自由价值观普及的社会里,无数个人活动的副产品,在个人自由得到最大保障的社会,民众的智慧空前活跃,创新的东西也会不断被提出,财富作为副产品也会像火山爆发般喷涌而出。”

——哈佛商学院《管理与企业未来》

(1)根据材料一、三概括:自由是什么?应如何在制度政策上规范与保障自由?

(2)阅读材料二回答:罗斯福对自由的认识与传统自由观有何不同?他对保障自由又采取了哪些新的措施?

(3)基于以上材料并结合所学知识,谈谈你对以上自由观的认识。

材料一:

材料二:从19世纪70年代到甲午战争前,中国民族资本新开设的资本在1万元以上的工矿企业有50余家。……民族工业主要分布在缫丝业、棉纺织业、面粉业、造纸和印刷业、船舶业、机器制造业及采矿业等几个行业部门。

材料三:从甲午战争到1913年,中国民用工业有了明显发展。据统计,资本额在1万元以上的新式工矿企业达549家。

材料四:1914年到1919年间,中国民间机器工业有了重大发展,企业数字成倍增长,尤以纺织、面粉、电气、烟草发展显著。……纱锭由1914年的502700枚增至1919年的851032枚;织布机由1914年的2300台增至1919年2650台,1920年达到4310台。……面粉业从1914年至1919年新增64家,1919年达到实有企业99家。

——以上材料均摘自白寿彝《中国通史》

回答问题:

(1)根据材料,概括近代中国民族工业大区域分布和行业结构上的特点。

(2)结合上海发生的重要历史事件,谈谈民族工业的发展给近代中国带来的影响。

10 . 阅读材料:

材料一机器制造一事,为今日御侮之资,自强之本。……洋机器于耕织、刷印、陶埴诸器皆能制造,有裨民生日用,原不专为军火而设。……臣料数十年后,中国富农大贾必有仿造洋机器制作以自求利益者,官法无从为之区处。不过铜钱火器之类,仍照向例设禁,其善造枪炮在官人役,当随时设法羁縻耳。

——李鸿章《置办外国铁厂机器折》(1865年)

材料二古今国势,必先富而能强。尤必富在民生而国本乃可益固。溯自各国通商以来,进口洋货日增月盛……出口土货,年减一半,往往不能相敌。推原其故,由于各国制造均用机器,较中国土货成于人工者,省费倍蓰。售价既廉,行销愈广,自非逐渐设法仿造,自为运销,不足以分其利权。……臣拟遴派绅商,在上海购买机器,设局仿造布匹,冀稍分洋商之利。

——李鸿章《试办织布局折》(1882年)

材料三今日自强之端,首在开辟利源,杜绝外耗。举凡武备所资枪炮、军械、轮船、炮台、火车、电线等项,以及民间日用、农家工作之所需,无一不取资于钱。……近来各省虽间有制造等局,然所造皆系军火,于民间日用之物,尚属阙如。臣愚以为华民所需外洋之物,必应悉行仿造,虽不尽断来源,亦可渐开风气。

——张之洞《筹设冶铁厂折》(1889年)

请回答:

(1)据材料一,归纳李鸿章在采用大机器生产问题上的态度和主张。

(2)据材料二,指出鸦片战争后中国在对外贸易方面面临着什么问题?造成这种问题的原因是什么?李鸿章认为应该如何解决这一问题?

(3)据材料二和材料三,谈谈洋务派如何看待“求强”与“求富”的关系?