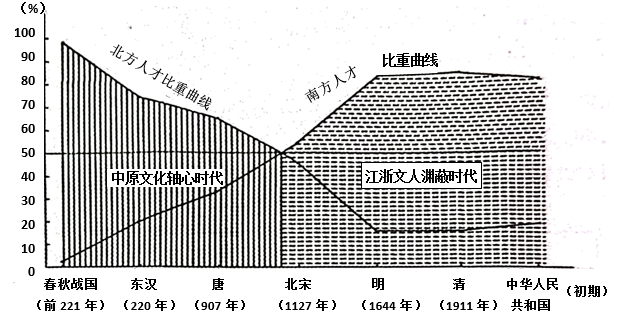

1 . 下图是中国北方与南方历代人才比重变化趋势图。该趋势( )

| A.体现了南方文化知识普及程度高 | B.反映了文化轴心与政治中心趋同 |

| C.表明人才比重失衡贯穿始终 | D.与区域经济发展水平相适应 |

材料一 中国古代为了巩固政权的基础,发展农业经济,尤其重视县以下的基层组织建设。夏商时期,出现了乡里制度的萌芽。战国时期,随着以郡统县的“郡县制”在各国的推行,乡里行政组织渐成雏形,成为基层组织。汉承秦制,县以下基层组织为乡、里,既发挥基层政权的作用,又带有半自治的性质。还于每十里处设亭,是专门从事“求捕盗贼”的警察性组织,另设游徼,掌捕盗贼。唐朝,基层组织已有城乡之分,农村以村为单位,城邑以坊为单位,乡有乡长,里有里正,村有村正,官方控制与统治不断增强,乡和里的功能逐步弱化。从王安石变法开始,乡里制度转变为职役制,治权所代表的官制从乡镇退缩到县一级。明代城中称坊,近城称厢,乡村称里。凡一百一十户为一里,设里长,里下为甲,设甲首一人。清代基层组织在明里甲的基础上,创设了保甲。地方基层组织以十户为牌,设牌头;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。保甲对乡里的控制更加严密。

——摘编自张晋藩《中国古代乡村基层治理经验》

材料二 近代以来,西方各国在继承地方自治传统的基础上,加强了对基层治理的管理。美国建国后,基本保持了地方自治的传统,乡镇是最基本的地方自治单位,承担着除司法之外的所有公共服务功能。法国大革命后,形成了以自治市镇为基层单位的制度,每个市镇的市长和市议会都由普选产生,市长同时对中央政府和本地选民负责。英国在1835年颁布《市政法案》,确立了英国近代自治市制度。法案规定自治市政府和议会都由当地选民选举产生,地方征税所得也由自治市自主开支,但必须接受选民监督。随着城市人口激增,失业、贫困等社会问题使传统的社会救济出现变化,把城市分成若干小区,每个小区组织志愿者,负责救济的分配,并协调慈善团体和救济机构的工作,社区组织开始形成。

——摘编自人教版《国家制度与社会治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代基层治理变革的基本趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国古代与近代西方基层治理的不同。

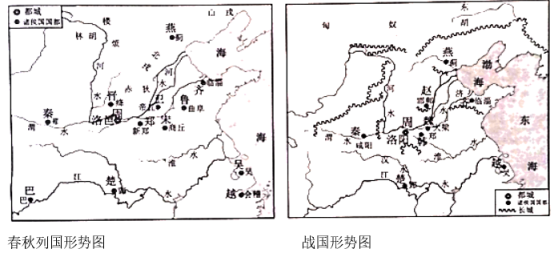

| A.传统政治体制焕发生机 | B.经济发展重心开始变化 |

| C.频繁战争阻碍社会进步 | D.统一封建国家趋势形成 |

材料一 自魏晋有户调之制,北朝因之,及唐而有租庸调之名。租者田租,即今之田赋;庸者力役,若不役,出绢而当庸直;调则户税,各随乡土所出,岁输绢绫纯绵,其无蚕桑之处,则输布麻。惟田赋不计亩而计丁或户,与均田制度相辅而行。逮唐之中叶,均田制度坏,籍既失实;富者田多而税不增,贫者田失而税不减,遂致人流亡,国课大减,于是以亩定税,敛(征集)以夏秋。

——摘编自万国鼎《中国田制史》

材料二 两税法实施后的一千多年中,按资产收税,收取货币,成为赋税变化的主流。这也是明代“一条鞭法”等制度的主要内容。土地占有量是核定资产、征收赋税的首要依据,清代康熙帝时,以康熙五十年的人丁数作为征收丁税的固定丁数,以后“滋生人丁,永不加赋”。雍正时实行“摊丁入亩”。

——摘编自李剑农《中国古代经济史稿》

请回答:

(1)根据材料一,概括唐初租庸调制的主要内容。结合所学,分析租庸调制改为两税法的原因。

(2)根据材料二并结合所学,指出唐朝到明清时期赋税制度的发展趋势及影响。

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 1840年前,中国没有专门管理涉外事务的机构,理藩院既管理少数民族事务 又管理涉外“朝贡”事务。中国外交体制演变,始于“五口通商大臣”设立,后来随通商口 岸扩展,设置南洋通商大臣、北洋通商大臣,负责管理对外通商事务。1861年,成丰帝迫 于英法压力,成立总理衙门,它是专管洋务及外交事务的中央机构,中国外交体制重大变 化。1877年,清政府在英国设立领事馆,它是中国在海外设立的第一个领事馆。中西交往 中,清朝放弃了“谕”“批”等居高临下的回复夷书定例,改用“照会”样式。1901年,外 务部设立,它厘定使节职制,制定外交规章,重视外交官培养,中国近代外交体制正式确立,这对促进中外经济文化交流有积极作用。

——摘编自《外交近代化》

材料二 新中国成立初期,与苏联正式签订《中苏友好同盟互助条约》,“这样就便利我 们放手进行国内建设工作”并参加一系列国际会议,提出和平共处五项原则。新时期以来, 中国外交的成就极为显著。在朝鲜半岛问题上,中国鼓励和支持朝美双方继续开展对话并且 在伊朗核问题上积极发挥中国智慧,从2011年的利比亚撤侨,到2018年的泰国普吉岛游船 倾覆事故,可以说中国同胞走到哪里,中国外交人员就跟到哪里。以2001年中国加入世贸 组织为开端,中国先后发起成立了亚洲基础设施投资银行、南南合作援助基金、国际发展知识中心等,同时推进“一带一路”建设。此外,还主办北京APEC会议、“一带一路”国际合作高峰论坛,金砖国家领导人会晤等主场外交。

——摘编自金灿荣、刘冰若《中国外交的特点和趋势》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代清朝外交的主要变化

(2)根据材料二,概括新中国成立以来外交政策的特点,并结合所学知识,说明当今中国外交活动的意义。

材料一 从春秋到战国,民族关系出现了重要变化。春秋时期,中原各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进,自称为“华夏”。在频繁往来和密切联系中,这些民族也产生了华夏认同理念。

材料二 5世纪,北魏孝文帝拓跋宏在位,大力推动民族交融。他将都城从平城迁到洛阳,迁到洛阳的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳,死后不得归葬平城;以汉族服饰取代鲜卑服饰,朝中禁鲜卑语,统一说汉语;改鲜卑姓为汉姓,其中皇族拓跋氏改姓元;仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门,并鼓励他们与汉族高门士族通婚。这些改革措施顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

——以上材料均摘自《中外历史纲要》(上)

(1)根据材料并结合所学知识,指出春秋战国时期中原各国自称“华夏”的历史背景。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对北魏孝文帝改革的认识。

材料

| 朝代 | 节假日概况 |

汉代 | 汉律“吏五日得一休沐”;除此之外,一年中还有腊日、伏日、元日、社日等节庆假日 |

唐代 | 永徽二年,改“五日休沐”为“十日休沐”,谓之“旬休”;一年共有53天的节庆假日,包括皇帝的生辰放假三天,佛诞和老子的诞辰各放假一天 |

宋代 | 官吏的日常休假,沿袭唐代,仍是十日一休沐。宋代一年有54天节庆假日,最长的是新年和冬至,各放7天。宋代不认同佛诞和老子诞辰是法定假日 |

元代 | 在公休事宜上一改宋代旧制,虽保留了“十日一休沐”的旬假制度,但节假日骤然大减,共计16天 |

明代 | 取消唐宋以来官员的旬休制,代之以一月一休制。公假较元代进一步缩减。明代将大部分传统节假日都取消,只保留元旦、冬至、元宵三节休假 |

清代 | 清代基本沿袭明代公休制度,在此基础上取消例行的日常公休,将冬至、元旦、元宵三个法定节日休假串联,谓之“封印”休长假 |

——据杨联陛《帝制中国的作息时间表》等

根据材料,概括我国古代节假日变化的一种趋势,并结合所学知识,予以阐释。(要求:趋势准确,阐释清晰,逻辑严密)

材料一 (唐初)赋役之法:每丁岁人租粟二石。调则随乡土所产,绫绢各二丈,布加五分之一。输绫绢者,兼调绵三两;输布者,麻三斤。凡丁,岁役二旬,若不役,则收其庸,每日三尺。

(唐中后期)凡百役之费,一钱之敛。户无主客,以见居为簿,人无丁中,以贫富为差,不居处而行商者,在所郡县,税三十之一。居人之税,秋夏两征之。

——《旧唐书·食货志上》

材料二 一条鞭法者,总括一州县之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官。 一岁之役,官为佥募。力差,则计其工食之费,量为增减;银差,则计其交纳之费,加以增耗。凡额办、派办、京库岁需与存留、供亿诸费,以及土贡方物,悉并为一条,皆计亩征银,折半于官,故谓之一条鞭。

——《明史·食货志》

(1)根据材料一,指出两种赋税制度征税标准发生的变化,并结合所学知识说明唐朝中后期赋税制度变化的原因。(2)根据材料二,指出赋税折银征收的原因,并结合所学知识概述唐朝到明朝赋税制度的演变趋势。

材料一 秦汉时期,民族关系的热点和焦点在北方,特别是与匈奴的关系。秦汉之际,匈奴的势力逐渐强大,从高祖到汉武帝即位初,汉匈都一直有和亲之约。但从汉武帝开始,汉匈双方发生了近五十年的战争,到汉光武帝时,匈奴分裂南北两部,南匈奴附于汉,走上了与汉民族融合的道路,北匈奴被迫西迁。匈奴势力进入西域后,通过乌孙间接地开始控制西域,而汉朝通过和亲使政治势力进入西域,使匈奴势力呈消减的趋势,到汉昭帝时,匈奴势力有抬头之势,宣帝继位后出兵匈奴,加上匈奴内部不和,逐渐结束了匈奴对西域的控制,西域都护成了西汉的一级地方政权。秦始皇时开始对西南少数民族进行治理,到汉武帝时,为了断匈奴臂,派张骞出使西域,加深了汉武帝对西南少数民族的认识,最终设立益州等郡进行管理,促进了西南少数民族与汉民族的关系。

——摘编自王文光《秦汉时期民族关系互动述论》

材料二 为了弥补兵源地士兵的不足,统治者往往会征用少数民族民众当兵,到了魏晋时期,这种现象更加普遍。另外,匈奴、鲜卑等少数民族的首领随着自身的发展而内迁的事也是常有的,其目的是侵夺牧场和掠夺人口。自然灾害也会造成大规模的人口迁徙。晋武帝时,塞外匈奴居住地发洪水,两万多匈奴人在河西宜阳城一带落户。“关中之人,百余万口,率其少多,戎狄居半。”大量的出土文物也表明各族民众相互尊重、相互学习,亲如一家。这个时期中原的服饰受胡服的影响大,头上戴冠的旧习渐改为使用头巾,文人用以表示风流,军事将领则以为儒雅。周瑜“羽扇纶巾”流传千载,即为当时风习,南京西善桥出土的砖刻《竹林七贤图》就是明证。

——摘编自张德文、陈雪良《碰撞中的民族大融合:魏晋南北朝》

材料三 唐代前期,唐王朝以“天下之主”自居,在奉行“华夷一家”民族政策的背景下,为了显示对外藩首领的恩宠,当时公主和亲相当频繁。在唐代有史记载的和亲公主16人中,前期(肃宗之前),有12人,作为和亲对象的少数民族多达6个,在地域上遍及西方、西北方、北方和东北方。安史之乱后,“华夷有别”观念占据主导,民族关系逆转,和亲次数锐减,只有4次,和亲对象均为回纥。在唐代前期“华夷一家”民族观念占据主导的前提下,唐王朝多将和亲作为巩固政权的手段,而少数民族则多希望通过和亲来加强与唐王朝的关系,以得到扶持和奖掖。而中后期的和亲政策则成为唐王朝挽救岌岌可危局面的良方,此时和亲多为争取少数民族的军事支持,或是对其军事支持的奖赏。

——摘编自孙玉荣《论唐代民族关系变化对公主和亲的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉时期民族关系的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简述魏晋南北朝时期民族杂居的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括唐代和亲政策的变化。

| A.民族国家理念遭到严重破坏 | B.资本主义法律体系相互交融 |

| C.世界力量呈现出多极化趋势 | D.宪政主义获得欧洲广泛认同 |