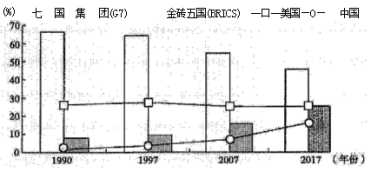

| A.反映出西方走向全面衰退 | B.有利于改善全球治理体系 |

| C.说明全球化趋势不可逆转 | D.起因于国际政治格局变动 |

| 年份 | 政府管理价的比重 | 市场调节价的比重 |

| 2012 | 5.67% | 94.33% |

| 2013 | 5.32% | 94.68% |

| 2014 | 4.84% | 95.16% |

| 2015 | 3.55% | 96.45% |

| 2016 | 2.99% | 97.01% |

| A.我国社会主义制度的基本建立 | B.社会主义市场经济体制改革的推进 |

| C.人民生活发生翻天覆地的变化 | D.经济产业结构调整优化的趋势加强 |

各产业就业人员变化(以农业、第二产业为例)(单位:千人,%)

| 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | |

| 总计 | 33329 (100%) | 35626 (100%) | 39261 (100%) | 43719 (100%) | 47623 (100%) | 52110 (100%) |

| 农业 | 16622 (9%) | 16102 (2%) | 14090 (9%) | 13128 (30%) | 10857 (8%) | 9334 (9%) |

| 第二产业 (含制造业) | 7401 (2%) | 7812 (9%) | 9220 (5%) | 12762 (29%) | 15242 (32%) | 17706 (34%) |

| A.新科技革命推动产业结构调整 | B.农业的发展推动了工业化进程 |

| C.第三产业成为国民经济的主导 | D.农业经济呈现不断衰退的趋势 |

材料一 中国古代的选官制度的发展,大体可以分为三个阶段,即世官制、察举制和科举制。在世官割占统治地位的历史阶段,官职任定被限定于贵族范围内。察举制度创立之后,选官一般经现任官吏察访,然后向政府举荐予以任用。科举制则是通过考试选官,择优录用。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度述略》

材料二 清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学生毕业录用等措施。到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善。这些近代中国官员选任制度,具有许多值得总结和可供借鉴之处,并且在某些方面还显示出了其所特有的时代价值。

——摘编自关学增《近代中国官员选任制度及其得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代选官制度变化的趋势,并简析这些变化的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。

| A.官员选拔利于国家管理 | B.官制由人治向法治转型 |

| C.贵族政治让位官僚政治 | D.君主专制取代官僚政治 |

6 . 阅读下列材料,回答问题

材料一:明代内阁大学士无定额。永乐年间有七人,宣德年间有十四人,万历年间有二十人,崇祯年间有五十人。明代内阁无属官。然而清代的内阁制就有不同;清代内阁大学士的名额,康熙年间,满汉大学士率为四员,到了乾隆十三年以后,才规定满汉学士各二员,协办大学士或一员或二员,非有缺不可递补。至于内阁官员有大学士、学士、侍读、中书舍人、典籍,其下又分设十二个小机构,为国家行政中枢远较明代内阁组织庞大。这也导致清代内阁出现了权责不明的现象。

材料二:明太祖创设殿阁大学士之始,仅令其侍左右,备顾问,并不知与国政。迨仁、宣之世,创设票旨制度之后,大学士已参预政事,其后又有首辅、次辅之分,票拟仅决于首辅一人。然清则刚好相反,清内阁制成于康熙时代,然此时便有翰林院分去内阁一部分的职掌,因翰林院的职务亦为掌制诰以备顾问的机关。至雍正时,为对西北用兵而另设军机处,参掌机密,大有取而代之的趋势。

——以上材料均整理自《明清两代的内阁制度比较》

请回答:

(1)根据材料一、二,概括内阁由明到清的发展变化。

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析明清内阁发展变化的原因及影响。

| A.经济重心地位日渐凸显 |

| B.资本主义萌芽产生发展 |

| C.农业商品化趋势的增强 |

| D.自给自足自然经济瓦解 |

1949年新中国成立以来,中美外交关系经历了曲折的发展。

材料一

材料二 1978年12月16日,中美双方发表建交公报,宣布在1979年中美正式建交。

中美建交公报(节选)

美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此范围内,美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。

中华人民共和国和美利坚合众国重申上海公报中双方一致同意的各项原则,并再次强调:

——任何一方都不应该在亚洲-太平洋地区以及世界上任何地区谋求霸权,每一方都反对任何国家或国家集团建立这种霸权的努力。

——美利坚合众国政府承认中国的立场,即只有一个中国,台湾是中国的一部分。

——双方认为,中美关系正常化不仅符合中国人民和美国人民的利益,而且有助于亚洲和世界的和平事业。

材料三 当中国宣布进入中国特色社会主义新时代之时,2017年12月18日,白官网站发表了以“新时代的国家安全战略”为题的报道,美国也宣布进入了一个“新时代”。相较于冷战结束以来几届政府的国家安全战略报告,这份报告在对华关系上变得消极许多。

如果结合中美关系已经转型为崛起大国与守成大国的关系,可以洞见,中美关系面临的挑战更加严峻、更加复杂。与此同时,中美关系也存在不少机遇。

——整理自刘建飞:《新时代中国外交战略中的中美关系》,《美国研究》2018年第2期

问题:

(1)以上三段材料中,中美关系呈现出怎样的变化趋势?

(2)导致中美关系变化的原因有哪些?

(3)结合材料和所学知识,谈谈你对中美关系变化的认识。

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 15世纪后半期,南海成为明代经济最终融入全球经济的关键区域。中国人扩大在这个区域的参与,应部分归功于郑和下西洋,但是这个世界经济体并不是国家支持的航海所能创造的,只有贸易超越了朝贡才使得这一切发生。16世纪初,葡萄牙人强行挺进南海,引发中国朝堂上一片反对贸易之声。1567年隆庆皇帝废除海禁,改进了海外贸易的基础结构——包括把福建进出口港月港提升为县。一年不到,中国海商彻底恢复了原来的活力,到18世纪中期为止,中国商人在该区域的贸易活动中占有明显优势,并建立了主导中西贸易的“广州体系”。

——摘编自(加)卜正民等《哈佛中国史》

材料二 新航路开辟引起了欧洲远洋贸易的大发展。西欧民族国家实行重商主义政策,政府直接干预经济,鼓励扩展国际贸易……在对东方进行商业垄断贸易和殖民扩张中,16世纪末17世纪初,西欧诸国在亚洲纷纷成立东印度公司。东印度公司从本国政府那里获得贸易独占权而且拥有军队,对殖民地进行残暴的政治统治、经济掠夺。这一切,对各国资本主义原始积累起了重要作用,但似乎并没有改变欧洲对亚洲贸易的不利地位……欧洲直到18世纪末叶发展起动力机器时,才解决了与亚洲贸易中的这一问题。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国参与早期经济全球化的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出封建社会晚期中西方之间的贸易趋势发生的重大变化并分析这一变化所产生的影响。

| A.有利于社会经济的普遍迅速发展 | B.为了丰富不断发展的文学艺术形式 |

| C.是汉字发展由繁到简趋势的产物 | D.适应了不断壮大的市民阶层的需要 |