材料一

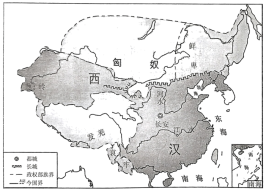

西汉形势图

张骞“凿空”后,西汉开始控制西域,第一次形成由河西走廊连接中原和西域的版图,形状如图。

西汉末年,西域为匈奴所控制。东汉前期,朝廷恢复对西域的管控。东汉末年,中原政权再次失去西域。曹魏西晋时期,该形状的版图再一次形成。东晋十六国南北朝时期,西域为高车等游牧政权所据有。盛唐时期,该形状的版图又一次形成。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》等

材料二 中原王朝一般属于农耕政权,生存和发展的基础是农业,经营的区域往往是农耕区。其疆域也往往以该区域的边缘为界:北阻大漠、草原,沿年均400毫米等降水量线修筑长城,区隔游牧;东南阻于浩瀚无垠的太平洋;西南阻于山高流急的横断山脉和高耸入云的青藏高原;只有西北沿河西走廊的狭长农耕带通向新疆。

新疆以天山为界,北有准噶尔盆地,南有塔里木盆地,环塔里木盆地边缘的雪山融化,形成了绿洲农业,也便于中原王朝驻屯军队。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》等

(1)根据材料一并结合所学,指出西汉时期西部版图相较秦朝时的变化,以及相应的管理机构设置。(2)根据材料并结合所学,分析该形状版图反复出现的原因。

| A.受益于民主革命思想的深化 | B.促成近代中外关系的平等 |

| C.体现中国外交的近代化趋向 | D.适应晚清政治体制的变革 |

材料一 17世纪末叶以后,中国文化信息传入欧洲,使一些学者加强了摆脱传统的信心和依据。孟德斯鸠承认中国的君主专制比较有节制,承认中国的皇帝提倡耕织、兴修水利、实行科举、设置谏官具有发展生产和限制暴政的作用;伏尔泰对中国的政治几乎完全持推崇的态度,他盛赞中国君主以农为本、重视生产的政策与措施,建议法国国王也效法中国皇帝举行春耕“籍田”的仪式。

——陈宣良《伏尔泰与中国文化》

材料二 二战时期,中法为盟友,都为反法西斯胜利做出巨大贡献,也因此结下深厚的友谊,但中法毕竟是不同社会制度的国家,促成它们建交的不止是二战时期的“浅薄缘分”还有一个重要原因“美苏冷战”。当时法国总统戴高乐认为英国是一个高贵的民族,英国人应该有自己的领导权力,不能再受美国的控制和摆布,于是他毅然脱离了美国,追求自主权。而当时的中国与苏联决裂,中苏形式严峻,中法两国都迫切需要一个稳定和平的环境来巩固政权,同时更需要结交其他国家来增强国力,提高国际地位。当然戴高乐支持阿尔及利亚的独立并从越南战争中退出,是中法建交的又一原因。两国有着共同的需求,所以戴高乐就产生与中国建交的念头。1963年他派总理富尔访华,受到周恩来总理的亲切接见,双方在台湾问题上产生分歧,但法国还是同意与中国建交,断绝与台湾地区的外交关系,率先向中国伸出“橄榄枝”。1964年1月27日,法国与中国正式建交,这一重要历史事件被外国媒体喻为“外交核爆炸”。

——吕芳《漫谈中法关系史》

(1)根据材料一并结合所学,概括指出法国启蒙思想家推崇中国文化的内容,简析其原因。(2)根据材料二并结合所学,说明中法建交的历史条件。中法关系的独特历史塑造了独特的“中法(建交)精神”,请尝试概括“中法精神”的内涵。

材料一 在国际新闻界同仁眼中,中国共产党领导下的陕甘宁边区、敌后抗日根据地充满神秘色彩,极具新闻价值。有数据表明,1936年到1945年,与中共抗日根据地有过直接接触的欧美人士达数百人,其中74人到访过延安。他们成为中国共产党对外传播的重要力量。1943年中共设立中央宣传委员会,毛泽东亲自主抓对外宣传工作。毛泽东在接受英国记者贝特兰采访时强调,“我们的工作,是以不疲倦的努力,解释现在的形势,联合国民党及其他一切爱国党派,为扩大和巩固抗日民族统一战线,动员一切力量,争取抗战胜利而斗争”。面对国民党新闻封锁,中共统筹规划,设立“香港八路军办事处”、长江局国际宣传委员会等对外宣传管理机构,有针对性地实施组织传播。

——谢杰:《延安时期中国共产党对外传播实践经验梳理》

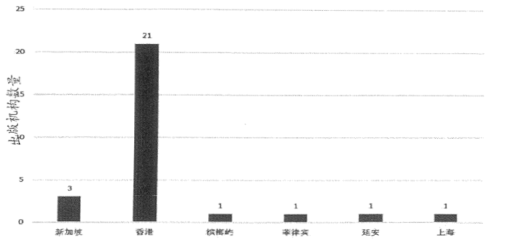

材料二 下图抗日战争和解放战争期间中国共产党对外出版机构和刊物创办、发行地

——陆玥《新中国成立前中国共产党对外出版工作经验与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析抗战时期中国共产党重视对外宣传的背景。(2)根据材料,指出抗日战争和解放战争期间中国共产党对外宣传出版工作的特点。综合上述材料并结合所学知识,简析其意义。

| A.学习西方的绘图技术 | B.旨在提高国人的海防意识 |

| C.利于海上贸易的发展 | D.体现近代主权观念的加强 |

材料一:美国军事理论家马汉在1890年提出“海权论”,认为“海权,包括海上军事、经济力量等一切可以增强海上力量或者是海洋控制权的东西,足以能够使一个民族成为伟大民族”。他还强调,建立海权需要有一定的地理条件,比如该国是否拥有海岸线、良港等,同时也需要人口、资金等大量资源,因此从古至今都必须是国家行为,岛国英国比法国更加坚定地向海洋发展,才拥有了海权乃至世界霸权。海权论的问世使建设世界一流常备海军的观点在美国占了上风。西奥多·罗斯福就任海军部副部长后,很快制订了一份从西班牙手中夺取古巴和菲律宾的方案,并开始谋划洲际运河的开凿。到20世纪初,海权论在美国得到了全面实践。

——吴献东《海空天5000年:大国文明与力量简史》

材料二:1904年英国历史地理学家麦金德提出了“陆权论”的主张;他提出:“谁控制了心脏地带(欧亚大陆中心腹地),谁就控制了世界岛(指欧亚大陆),而谁控制了世界岛,谁就控制了世界。”他认为从16世纪以来,海军力量无与伦比的机动性使海洋国家称霸世界,但随着交通技术变革,这种机动性的优势在19世纪不复存在。他警示英国必须提防陆权国家的兴起带来的挑战。

——周桂银《国际政治中的外交、战争与伦理》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析马汉提出海权论的历史依据。并结合史实说明“海权论在美国得到了全面实践”。(2)根据材料二并结合所学知识,指出英国陆权论出台的时代背景。综合以上材料,谈谈海权论和陆权论内在的共通之处。

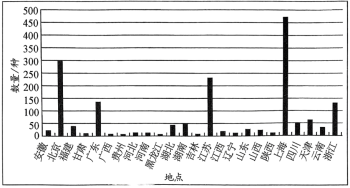

材料一 以五四运动为中心的前后时期(1915—1923年),大量期刊涌现。下图是五四时期期刊创办情况:

——摘编自杜波《五四时期期刊研究》

材料二 创办于1915年的《新青年》《科学》及1917年的《太平洋》,代表了当时思想界的动态。文化类期刊有《湘江评论》《浙江新潮》等新文化期刊,《国故》《学衡》等保守主义文化期刊,《侦探世界》等通俗文学期刊,《小说月报》《创造》等新文学期刊。《科学》“以传播世界最新科学知识为职志”,主张科学救国,同类期刊有《电界》《心理》等。《太平洋》主要刊发政论文章,主张政治革新。政府及政党亦办期刊,如中共刊物《共产党》《劳动界》,国民党刊物《建设》等。

——摘编自《五四时期期刊介绍》等

(1)根据材料并结合所学,概括五四时期期刊的整体特征。(2)根据材料并结合所学,分析五四时期期刊蓬勃发展的背景。

材料一 19世纪末,法国共和党领袖茹尔·费里曾直言不讳地宣称:“对于富强的国家来说,殖民地是最有利可图的投资对象之一。”戴高乐同样是一位竭力维护法兰西殖民利益的帝国派军人,一向视遍及全球的殖民地为法兰西辉煌业绩的一部分。他在首次执政期间(1944年9月至1946年1月),奉行老殖民主义政策。1946年8月17日,戴高乐在向报界讲话时强调:“同海外领地联结在一起,法国是一个大国;失去这些领地,法国将不再成为大国。”

——摘编自陈永祥《戴高乐对第三世界国家外交政策的调整》

材料二 1958年,戴高乐重新上台后,着手调整对外政策。政策之一是建立一个新的法兰西共同体,以代替之前的法兰西联邦,给各成员国以内政方面的自治权,允许它们随时退出共同体。1964年9月至10月,戴高乐出访拉美十国。此次行程二万多公里,发表演说五十多篇,主旨是抨击美国推行霸权主义,强调维护民族独立,并号召拉美国家“向法国看,向欧洲看”。他还呼吁美国“在适当的和确定的限期内从印度支那撤走,让其人民以自己的方式决定自己的命运”。

——摘编自罗会钧《戴高乐与法国殖民主义的终结》

(1)根据材料一,指出二战结束后法国政府坚持殖民主义政策的原因。(2)根据材料并结合所学,概括戴高乐1958年重新执政后法国政府对外政策的转变,并予以评述。

文明通过不断吸收、创造新物品而获得成长,即使最普通的一件物品,在特定的历史条件下,也可能成为改变世界的关键。有学者指出,物品与文明的关系有以下几种类型:

类型 | 含义 | 事例 |

一 | 一件物品的普遍传播,影响众多人的生活 | 美洲大陆的土豆、辣椒等作物传入欧亚大陆,引发生活方式改变 |

二 | 一批新物品应社会变革而生 | 地铁等公共交通工具适应了工业化时代城市扩张的需要 |

三 | 关键物品的出现催生出全新的物品体系 | 内燃机、电子计算机等关键物品诞生,辐射出以其为中心的一个个新物品体系 |

材料一 1915年李石曾、吴玉章、吴稚晖等发起组织勤工俭学会,以“勤以工作,俭以求学,增进劳动者的知识”为宗旨。介绍学生赴法、联系入厂、入校、发放维持费等一应由其负责。……旅欧同人还联合法国学者创建华法教育会组织大批学生赴法,1919年到1920年, 来自全国18省的20批青年1700多人先后赴法, 周恩来、邓小平、聂荣臻、蔡和森、向警予等都是其中的成员,留法勤工俭学运动达到高潮。这场运动已经远远超出一般出国留学的含义,无论在留学史上还是在政治史、革命史以及文化史上,都留下了浓墨重彩的一笔。

——摘编自张士伟《近代中法高等教育交流史研究》

材料二 20世纪80年代以来,中法高等教育合作的规模逐渐扩大,人才培养层次也稳步提升。中国驻法国大使馆教育处成为所有相关职能部门的协调中心和决策核心。中国政府创办《人民日报》海外版和邓小平提名的《神舟学人》杂志,成为留学人员了解国内情况的重要渠道。2004年,两国元首发表《中法联合声明》,提到了教育文化方面开展新的合作。同年,中法相互承认高等教育法定的各种学历、学位和毕业文凭。2010年,两国签署《关于开展青年学生交流活动的意向声明》《中法高等教育合作机制框架协议》。

——摘编自刘天乔《中法高等教育合作研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析“这场运动已经远远超出一般出国留学”的含义。(2)根据材料并结合所学知识,指出20世纪80年代以来中法留学事业的新变化并分析其原因。