材料一 在英国爆发资产阶级革命之前,文艺复兴不仅推动了欧洲思想文化领域的繁荣,还为欧洲资本主义社会的产生奠定了思想文化基础。新航路的开辟使欧洲主要商道和贸易中心由地中海转移到大西洋沿岸,英国利用有利的地理位置逐渐成为大西洋的航运中心。新兴资产阶级借此有利条件积极推进海外贸易。一部分封建贵族受巨额利润吸引开始转用资本主义方式经营农场、牧场或投资手工工场,这些人被称为资产阶级化的新贵族,他们都要求发展自由资本主义。而此时,英国封建专制统治严重阻碍了资本主义的发展,导致社会矛盾加剧,英国资产阶级革命最终爆发。在英国资产阶级革命中,资产阶级和新贵族结成联盟,并取得革命的领导权,向封建统治者发起挑战。

——摘编自段寒冰《浅谈历史事件发生的背景、原因和条件-以英国资产阶级革命为例》

材料二 “光荣革命”从本质上来说是尊重传统、尊重历史经验的。虽然它的确推翻了一个不得人心的老国王;但更重要的是它拥立了一个愿意服从议会的新国王。“君主立宪制”的历史形式是“混合君主制”,即国王、贵族、人民共同管理英国,贵族在法律上的人格化是上议院,而人民在法律上的人格化则是下议院。这样就完成了从“国王的议会”逐渐演绎为“议会的国王”的转换。

——摘编自蒋娅芳《英国“光荣革命”的渐进性与法国大革命的激进性比较刍议》

(1)根据材料一、概述英国资产阶级革命发生的条件。(2)根据材料二并结合所学知识,围绕英国“光荣革命”的历史提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)

材料 清同治十三年(1874年),清廷朝野又起海防与塞防之争。时任直隶总督的李鸿章上奏首先强调“东南海疆万余里,各国通商传教,来往自如,聚集京师及各省腹地,阳托和好之名,阴怀吞噬之计,一国生事,诸国构煽,实为数千年来未有之变局”。其后向朝廷表态自己洋务涉历颇久,闻见稍广,彼此长短相形之处,知之较深,练兵、制器、购船诸事,是当务之急,若在因循不办,后患无穷。同时李鸿章认为新疆各城自乾隆年间始归版图,无事之时每年需兵费高达三百余万两,论中国目前力量,既备东南万里之海疆,又备西北万里之饷运,只会“困穷颠蹶”,故“新疆不复,于肢体之元气无伤;海疆不防,则腹心之大患愈棘”。除李鸿章外,持海防论者还包括两江总督、湖广总督、浙江巡抚、福建巡抚、江西巡抚、督办台湾军务钦差大臣。先任闽浙总督后转任陕甘总督平定当地民变的左宗棠上奏首先表示“东则海防,西则塞防,二者并重,此皆谋国之忠,非一己私见”,只是泰西诸国其志专在通商取利,商贾计日求赢,非不得已,不敢发难,而收复新疆,是保有蒙古,保有蒙古又是拱卫京师,“不图归复乌鲁木齐,难保贼匪不复啸聚肆扰近关(都城附近的关隘)”。同时左宗棠指出东南海防资金可以自筹,而朝廷所欠陕甘军资粮饷累计已达三千万之巨,自己“每至冬尽腊初,辄绕帐彷徨,不知所措”。最后左宗棠主动向朝廷交代兵马粮草安排,并且表示“臣年已六十有五,正苦日暮途长,乃不自忖量,妄引边荒艰巨为己任,虽至愚极陋,必不出此”。

——摘编自徐志频《左宗棠与李鸿章》

(1)根据材料并结合所学知识,分析清廷海塞防之争的背景,并指出争议的结果及其原因。(2)结合中国近代史所学知识,谈谈你对政见之争的认识。(要求:归纳两个认识,史论结合,史实准确,逻辑清晰)

材料 明清时期,武汉地区繁荣昌盛,既因为水陆交通枢纽的位置成为“九省通衢”,又因经济发达得以与北京、苏州、佛山并称为“天下四聚”。晚清以来,武汉成为洋务运动的先驱城市之一,并建立了汉阳铁厂、湖北织布局、湖北枪炮厂等一批中国早期的近代化企业,奠定了一定的工业基础。近代武汉铁路网的形成,带动了武汉近代化的发展。1911年10月10日,湖北新军工程第八营士兵在武昌打响了“辛亥革命第一枪”,拉开了推翻中国两千多年君主专制制度的序幕。

杜伊斯堡位于西欧第一大河、德国的摇篮莱茵河畔,是位于德国西部的重要工业城市,被称为德国的钢铁心脏。19世纪上半叶,随着鲁尔区的工业发展,杜伊斯堡也成为著名的煤矿和钢铁生产基地,对德国经济发展做出了重要的贡献。

武汉与杜伊斯堡于1982年建立友好关系,这也是中德两国结成的第一对友好城市。今天,杜伊斯堡是80%从中国驶来列车在欧洲经停的第一站,已有100家中国企业落户杜伊斯堡。

——摘编自《中德友好省市清单,你在哪座城?》

(1)根据材料并结合所学知识,说明近代武汉发展的原因,并概括武汉和杜伊斯堡在近现代发展中的相同之处。(2)根据材料并结合所学知识,分析武汉和杜伊斯堡结为友好城市的历史背景。

材料一 湖南教育在宋代出现了第一个发展的高潮,书院、官学、私学成为宋代湖南3种主要的教育形式。湖南则是书院教有发展之重镇,在全国非常突出,更出现了当时闻名全国的岳麓书院和石鼓书院以及书院发展史上的重大事件——“朱张会讲”(朱熹张栻在岳麓书院诘难辩论)。宋代时期,湘西少数民族地区的学校教育也有较大发展。宋代湖南进士中试人数为唐代的37倍,黄宗羲所著的《宋元学案》中共写宋代学者988人,其中湖南有141人,位居全国第5。

——摘编自冯象软、刘欣森《湖南教育史》

材料二 1912年中华民国的成立,在这种新旧交替的嬗变背景下,湖南教有从本省的实际情况出发,采取了一系列的改革措施,在教育行政体制、学制、办学形式、教学过程等方面进行了一系列改革。湖南教有改革尤为突出的是私立学校与军事教育。时人感叹曰:湖南“私校之盛,殆为国中所仅见”。民国初期湖南私立学校的兴盛,除了应归功于有一批志向高远、献身教育、“磨血兴学”的办学中坚,有一批经过挑选而组成的敬业的教师队伍,有一些政府官员对兴学的重视,以及湖湘文化长期熏染和新文化运动深刻影响的重教民风外,恐怕首先是因为有一个教育改革的大气候,促使私学得以发展兴盛。湖南地理位置特殊,在进入民国以来,战事连年不息。出于加强军事力量的考虑,民国初期湖南教有改革相当重视军事教育。1917年湖南督军谭延闿在长沙创办了湖南陆军讲武堂,讲武堂的学生中有很多人后来成为国共两党的高级将领,如彭德怀、黄公略、张子清、王劲修、周希洪、龙辑五、唐生明等。诚然,湖南学制改革亦有其明显不足之处,如没有一个“一揽子计划”,缺乏改革运动的完整性、以升学为目标推行“单行主义”、忽视女子高等教育及幼儿教育等。但毕竟奠定了教育行政基础,加快了各类教育发展,优化了教育教学质量,浓酽了重教兴学风气。

——摘编自罗慧《民国初年湖南教育改革的历程与现实意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代湖南教育发展的特点,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析民国初年的湖南教育改革。

材料一 欧洲重大的扩张很大程度上是各种历史力量的产物:经济生产力和资源的增长,充满活力的资本主义的出现和新君主国的兴起。正是这些欧洲君主国向合股公司发放了特许状,为像哥伦布和达·伽马这样的人们提供了取得的这些成就所必需的支持。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 1836年,伦敦工匠成立了一个新的组织,名叫“伦敦工人协会”,其领导人是著名的工人领袖威廉·洛维特。不久以后,起草了一份法律文件,称为《人民宪章》,并举行了大规模的群众集会,由此,一场震惊世界的运动就拉开了序幕。在此后大约20年时间内,反复涤荡着英伦大地。这场运动是英国工人第一次单独的政治活动……这一时期的工会运动深受欧文主义影响。欧文生于马鞍匠之家,1800年出任著名的新拉纳克棉纺厂经理,开始试行他的社会理想。1824年,他变卖了家产去美国的印第安纳州创建了一个名为“新和谐公社”的社会组织。但这个试验失败了。

——摘编自钱乘旦、许洁明《英国通史》

材料三 1967年7月1日,欧洲六国共同签署的《布鲁塞尔条约》正式生效,它标志着欧洲共同体的正式命名。欧洲的联合是战后国际形势和欧洲历史发展的必然结果。欧洲虽然是资本主义的发源地,但经过两次世界大战的冲击,国际地位一落千丈……西欧主要国家在历史上曾存在很多矛盾,发生过一系列冲突和战争……在戴高乐和阿登纳的共同努力下,法德两国终于在1963年签署了著名的《法德友好合作条约》……西欧历史文化都起源于古希腊、罗马文明,有相近的文化历史渊源、心理认同感。

——摘编自刘茂森《欧洲共同体成立的背景》

(1)根据材料一并结合所学,指出哥伦布和达·伽马们“取得的这些成就”,并概括“这些成就”对西欧社会结构的影响。

(2)根据材料二写出“英国工人第一次单独的政治活动”的名称。结合所学,从经济角度概述这场运动兴起的时代背景。用一句话概括欧文等空想社会主义者“试验”无法实现的原因。

(3)指出1993年欧洲共同体继续向经济和政治一体化迈进的标志性事件。根据材料三并结合所学,阐释欧洲联合的缘由。(阐释要求:史实正确,逻辑清晰,语句通顺,表述成文)。

材料一:自古代起,直到13、14世纪,可以概括为游牧部族向农耕世界三次冲击的浪潮。公元前2000年代中叶,在美索不达米亚东西两面都有来自北方的印欧人部落向南冲击。这一时期开始,在古代亚欧大陆整个农耕世界,都经历了由北方来的以战车为武装的各个部族的入侵,这是游牧世界向农耕世界第一次冲击浪潮。公元7世纪,还有从亚洲西南角冲入农耕世界的属于闪族的游牧部族,这就是也精于骑兵作战的阿拉伯人。在出击后的一个多世纪,阿拉伯人占有了欧亚大陆包括北非农耕世界将近一半的地区,建立了地跨亚、非、欧三洲的阿拉伯帝国,游牧世界对农耕世界第二次大冲击随之结束。到了13世纪,又爆发了第三次游牧世界对农耕世界的冲击,发动这次冲击的主要是蒙古人。

——摘编自吴于廑《世界历史上的游牧世界与农耕世界》

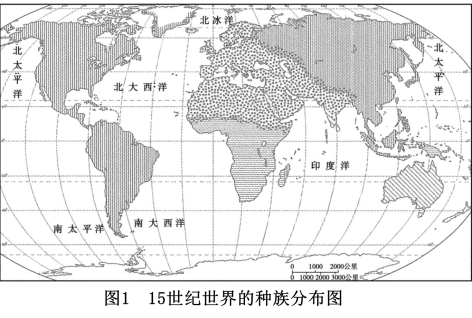

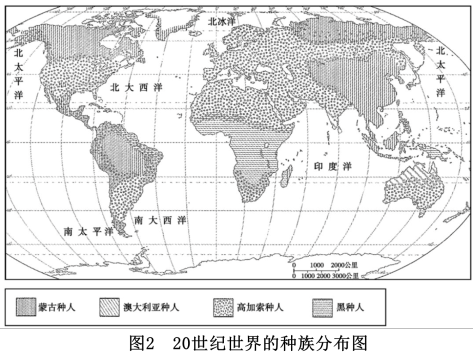

材料二:欧洲人的发现不仅导致新的全球性视野,还导致新的全球性种族分布。实际上,1500年以前,存在着世界范围的种族隔离。黑种人集中在撒哈拉以南非洲和太平洋的少数岛屿上,蒙古种人聚居在中亚、西伯利亚、东亚和南北美洲,高加索种人集聚在欧洲、北非、中东和印度。今天,这一格局已彻底改变……

——摘编自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

材料三:19世纪30年代末到50年代初,随着美国兼并德克萨斯,与英国解决俄勒冈的边界争执,以及在加利福尼亚发现黄金后向太平洋沿岸地区的大量移民,一些国会议员开始思考如何使这些地区与其他地区一样,成为美国联邦永久不可分裂的一部分。建设横贯北美大陆的太平洋铁路的主张就在40年代被提了出来。1862年,美国总统林肯批准通过了第一个建设太平洋铁路的法案。

西段工程于1863年破土动工,它所经过的加利福尼亚州塞拉岭和内华达州一带,高山峻岭绵亘,地形复杂,气候条件恶劣,施工条件异常艰险。不少白人工人应聘后不久经受不了恶劣的条件而纷纷离去。管理层在加利福尼亚州雇用了首批来自中国南方的50名华工。此后,越来越多的华工加入到筑路大军中。根据美国学者柯立芝所著《中国移民》一书的统计,太平洋中央铁路在建设高潮时,中国劳工占到90%,约9000人。这条铁路最艰险的路段,是由以中国人为主的工人修建的。

1869年,第一条横贯北美大陆的太平洋铁路建成,美国大陆在经济上真正连成一片,经济发展开始进入狂飙时期。它预示着美国行将成为面向两大洋的经济大国,同时也充分显示了中国移民对于美国经济的发展,尤其是加利福尼亚等美国西部地区的崛起所做出的历史性贡献。

——摘编自黄安年《中央太平洋铁路的建成与在美华工的贡献》

(1)根据材料一并结合所学指出游牧世界对农耕世界第二次大冲击对区域文化发展的影响。(2)根据材料二,指出15世纪到20世纪美洲种族分布的变化,并结合所学知识从经济角度解释变化的原因。

(3)依据材料三并结合所学,分析美国太平洋铁路修建的背景。

(4)以美国中央太平洋铁路的修建为例,依据材料并结合所学,从经济和文化的角度简述赴美华工的历史贡献。

材料一 文官考试除另有法律规定外,分为文官高等考试和文官普通考试。关于考试资格,凡民国男子年满21岁者,得应文官考试,女子不得参加文官考试。

文官高等考试分甄录试、初试、大试。

(1)甄录试为笔试……甄录试落第者,不能参加初试。

(2)初试。先笔试,后口试。……初试及第者,授以学习员证书,由国务总理咨送各官署学习2年,学习员学习期满时,由各该长官呈请大试。

(3)大试。也是先笔试,后口试。考试科目为现行法令解释、设案之判断、草拟文牍。……第三次落第者,不得再考。文官普通考试的科目为国文、历史、地理、笔算、法学通论、经济学6门。……考试及格者,授以试补官证书,按照其等第的高下,依《文官任用法》叙补。

——据1913年《文官考试法草案》整理

材料二 二战以来,西方传统文官制度体系中政务官和事务官两官分途原则发生很大变化,逐渐呈现出相互交融的态势。随着社会的发展,一些国家的文官试图打破“政治中立”的樊篱,表现出明显的政治化倾向。随着政府所处环境以及文官制度核心价值观的变化,传统文官永业原则受到挑战。统治阶级为实现自己的阶级统治往往僭越制度的规范,典型的做法就是不经过考试任用的程序直接任免文官;另一方面,出于技术方面的考量,西方国家越来越倾向于将行政职位的一部分特别是高级职位向社会开放,不拘一格招揽优秀人才,这淡化了考试任用的制度刚性。

——摘编自秦勃《全球化语境下西方文官制度的嬗变与重构》

(1)根据材料一概括北洋政府时期文官考试制度的特点,并结合所学知识分析其制定的历史背景。

(2)根据材料二指出二战以来西方文官制度演变的特点,并结合所学简析原因。

材料一 以儒家经典为主导的正统阅读始终是中国古代阅读文化的主流。在封建社会早期,阅卖尚且是一种奢侈,把阅读作为娱乐则更是达官显贵和家境殷实的文人墨客的专利。封建社会中期以后,阅读娱乐性明显下移,尤其是明中期以后,戏曲小说成为传阅自娱的主要读物,就连女性也加入其中。……明清两代,更不乏将自己的认识和亲身感受记录在著述中的文人。当然,读者的阅读目的至少具有以上一种或兼具其中几种,而且随着社会的发展,越来越多的下层百姓,加入了阅读的行列,读书目的分化愈加明显。

——摘编自王余光主编《中国阅读通史》等

材料二 晚清的阅读革命经过了一个较长的酝酿期。新式媒体、新式出版机构及西学类书刊的增加,为阅读革命的生成提供了足够的技术支撑条件,但并未使潜在的阅读革命转化为现实。甲午一役后。为了救亡,士大夫阅读的主题逐渐由四书五经转到西学,关注的焦点正由内而外、由古而今,推崇的学问家由诸子百家转为卢梭、孟德斯鸠等,士大夫津津乐道的关键词正由仁义、纲常、名教而转为民权、自由、革命等。一场外力推动型的“阅读革命”正悄然兴起。

——摘编自闾小波《论晚清阅读革命的兴起及政治功效》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代阅读文化的主要特点及其形成原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出晚清士大夫阅读与古代相比有何不同,并分析“阅读革命”兴起的背景。

材料一 (明清时期)在人口膨胀、耕地紧张、赋税繁重的背景下,江南农民只有通过调整种植结构来寻求出路。原来用以种植粮食的耕地,改种了棉花、桑树等经济作物;原先的副业——纺织业成了人们的主业;原来的重要粮食产区江南地区,开始在粮食上依赖湖广地区的供应。农业结构的调整和纺织业的兴起、粮食贸易的频繁,终于成就了江南工商业市镇的兴起。江南地区产业结构的变化,最集中地体现为棉纺业和丝织业的发展,而棉纺业和丝织业专业市镇也占江南市镇的绝大多数。在南方个别地方,出现“机户出资,机工出力,相依为命久已”的景象。

——摘编自卜宪群《中国通史》

材料二 中国历来就是世界上最富裕,也是一个最肥沃、耕耘最得法、最勤奋而人口众多的国家……然而,马可·波罗在500多年前游历该国的记述,与今日旅行该国者所说几乎一模一样。可能远在当日之前,这个国家法律与组织系统能容许它聚集的财富已经到达最高程度。

——摘编自[英]亚当·斯密《国富论》(首次出版于1776年)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期经济发展的新变化。(2)根据材料二并结合所学知识,简要概括亚当·斯密认为当时中国经济存在什么现象?并分析出现这一现象的原因。

材料一 1514年葡萄牙人第一次直航中国后,中国的瓷器开始直接出口到欧洲,被公开拍卖或私人售贩,这引起王公贵族等上流社会竞相收购的热潮。这一时期订烧瓷仍然保持着传统的中式图案和装饰习惯,采用描绘日常世俗享乐和山水美景的图案、洒脱与写意的装饰手法。

材料二 英国的东印度公司也在瓷器贸易中赚取了丰厚的利润。景德镇的画工逐步理解和掌握西洋画法,由此发展出了外销画。伴随欧洲订单对工艺要求的不断提高,中国瓷器生产不断标准化和快捷化。欧洲人逐渐从中国定制欧式有柄茶具和咖啡具,普通家庭也逐渐使用瓷器。1708年,德国烧出真正意义上的瓷器。19世纪下半叶,欧洲在发展和保护本土瓷器生产的背景下,极大地削减从中国的瓷器进口。

——以上均摘编自马克垚主编《世界文明史》

(1)根据上述材料并结合所学知识,分析16到19世纪中西瓷器贸易交流的原因。(2)根据上述材料并结合所学知识,评析瓷器贸易在推动中西方社会发展中所起的作用。