| A.国内政治局势的变动 | B.湘淮系官僚集团的崛起 |

| C.西方列强的经济侵略 | D.白银货币化趋势的加强 |

材料 海上格局指国家力量在海上的对比态势。16—17世纪,葡萄牙、西班牙、荷兰先后成为海上霸主。17世纪中后期,在与英国海战失利后,荷兰霸主地位被取代。18世纪至19世纪初,英国多次击败法国,维持了海上霸权。两次世界大战之间,美国海权崛起,英、美、法、日等海权国家并立。二战结束后,美国海军成为独一无二的海上力量。21世纪以来,“海上多极”趋势明显。

海上格局转换的焦点集中在两大方面:一是关于力量对比的竞争;二是关于海洋规则的博弈。西方国家强调“基于规则的国际秩序”,但在对海洋规则的理解上,各海洋强国存在严重的认识分歧。尤其在主权和安全理念方面,奉行霸权主义的美国与后发海洋国家中国、俄罗斯和印度等存在着较为尖锐的矛盾。国际秩序的建立或塑造离不开实力的支撑。

随着全球社会的发展,各海洋强国既需要在经济方面相互依存,又需要在全球治理上协调一致。由于海洋环境恶化、自然或人为灾害等全球性问题进一步发酵,人类正在迈入全方位认知、利用和保护海洋的新时代。

——摘编自胡波《从霸权更替到“多极制衡”》

(1)根据材料,概括近代以来海上格局演变的特征。(2)根据材料并结合所学知识,简析影响海上格局变化的主要因素。

材料一中国历史上的环境变迁,始于秦汉。从北宋中期开始,中国环境质量整体渐劣;从全国宏观方面而言,环境最先受到严重破坏的是黄河中下游地区;宋代以后特别是明清以来,南方生态环境遭受空前的破坏,环境变化的原因主要为人口快速增长下土地资源的不当利用。为满足剧增人口的生存之需,人们不知疲倦地向自然索取,无限地垦殖耕地,毁坏植被。中国环境的变迁,除自然因素外,根本原因在于“人为”。

——摘编自陈业新《中国历史时期的环境变迁及其原因初探》

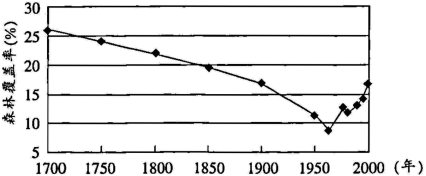

材料二

近300年来中国森林覆盖率变化趋势

——摘编自何凡能等《近300年来中国森林的变迁》

材料三新中国成立之时,全国森林覆盖率仅为8.6%。1949年10月,林垦部(后改为林业部)成立,负责全国林业经营和林政工作,积极组织、动员社会各界力量参与林业工作。1950年,在首届全国林业工作会议上,提出了“普遍护林,重点造林,合理采伐与利用”的基本方针。1956年,中共中央发出“绿化祖国”的伟大号召。“大跃进”运动结束后,发展科学技术,开展木材综合利用、提高木材利用效率成为工作重点。这一时期颁布了一系列法规,禁止烧山及滥伐、滥垦,开展大规模造林,“造林后林权归造林者所有”。至1966年,全国已经成长起来的新造幼林超2亿亩。

——摘编自任铃《1949~1966年我国林业建设的实践探索》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析古代中国环境变迁的特征。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明近300年来中国森林覆盖率的阶段性变化及其成因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新中国林业建设的历史意义。

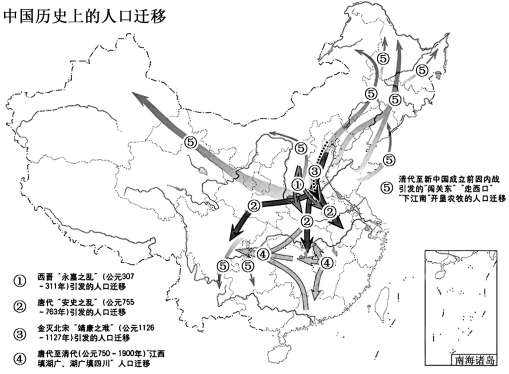

材料一 人口迁移是指人口居住地(空间位置)永久性(半年或一年以上)的改变。就中国而言,从古至今的人口迁移时常伴随着政治、经济的动荡,其规模也大小不一。

材料二 自1840年鸦片战争到1911年辛亥革命,是近代东北地区人口增长的初始阶段。清乾隆、嘉庆年间,人口快速增加,加之连年的自然灾害,致使关内灾民流离失所。至咸丰、同治年间,不得已改乾嘉时期的“封禁”为“弛禁”,允许关内灾民到东北谋生。这一时期沙俄发动对东北地区的入侵,签订了中俄《瑷珲条约》,侵占了我国东北的大片疆土,使清政府感受到了前所未有的危机,也促使其加快了移民实边、抵御外侵政策的出台。到19世纪70年代末期,清政府下令取消了禁止汉人移居东北的所有法令,更于光绪六年(1880年)颁布了放荒、免税及补助的一系列法令,鼓励关内人民到东北垦荒。自乾隆以来在东北地区实施了近二百年的封禁政策终于被彻底解除。

——摘编自吴军 王延荣《近代关内人口迁移对东北社会发展的影响研究》

(1)根据材料一,概括中国古代人口迁移的主要趋势。

(2)根据材料二,简析东北地区封禁政策彻底解除的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国古代和近代人口迁移产生的积极影响。

| A.受到了时代精神的影响 | B.迎合了市民阶层的审美 |

| C.体现了经世致用的理念 | D.反映了儒学世俗化趋势 |

| A.胡汉文化交融趋势凸显 | B.西域的风俗与中原渐趋一致 |

| C.对外交往范围不断扩大 | D.对外艺术交流形式丰富多元 |

| A.王权开始受到议会限制 | B.民主化的趋势不可逆转 |

| C.议会改革取得显著成效 | D.议员权利得到充分保障 |

材料一 1940—1944年,美国人口增长了4.7%,而全美高校授予学士学位的人数却减少了近33%,硕士学位人数减少近50%,博士学位人数减少30%以上。美国科技研发办公室主任万尼瓦尔·布什在1945年给罗斯福总统的报告中,频频使用了“人才赤字”概念。为此,美国政府为退伍军人提供大学教育、设立奖学金制度等多管齐下,加快人才培养。人才赤字问题不仅未彻底解决,而且呈常态化趋势。

——梁茂信:《冷战与美国人才吸引机制的形成(1945—1960)》

材料二 建国初期海外留学知识分子归国人数调查表(1949.06—1966) 单位:人

| 回国时间 | 回国人数 |

| 1949.8—1950.6 | 700~800(估) |

| 1950.7—1950.12 | 500(估) |

| 1951.1—1951.12 | 452 |

| 1952.1—1952.12 | 128 |

| 1953.1—1953.12 | 89 |

| 1954.1—1954.12 | 63 |

| 1955 | 150(估) |

| 1955.12—1956.10 | 158 |

| 1957 | 103 |

| 1958 | 46 |

| 1959 | 18 |

| 1960—1966 | 61 |

——余琳珣:《20世纪50年代新中国海外知识分子回国研究》

(1)根据材料一、结合所学知识,分析1945—1960年美国出现“人才赤字”的原因。(2)根据材料,结合所学知识,围绕“科技人才与国家发展”自拟论题进行阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)。

| A.完整地还原了历史真相 | B.印证当时中西陆路盛行 |

| C.反映民族交融的趋势 | D.源自《西游记》素材 |

| A.周朝中央集权遭到破坏 | B.分封制的根基瓦解 |

| C.政治权力出现下移趋势 | D.礼乐制度不复存在 |