材料一 进入20世纪后,国际组织有了较大发展,国际社会的集体安全制度开始受到重视。第一次世界大战极大地破坏了国际法,使国际法面临严重危机。然而,国际法并没有消亡,它仍然随着国际关系的演变而继续发展。国际联盟体系的建立,标志着人类历史上第一个常设国际法院的诞生,这是国际司法制度的一种进步。开始出现的广泛强制仲裁体系,在两次世界大战期间得到了进一步发展。早在1920年,国联行政院的一个决议就表明,国联成员国中立的概念并不符合如下原则:所有成员国在实施针对盟约违反国的行动方面有合作的义务。1934年,国际法协会通过了《非战公约》的解释条款,并指出,在交战双方都违反该公约的情况下,可以免除中立国的传统法律义务。

——摘编自杨泽伟《国际法发展的历史分期》

材料二 第二次世界大战前的国际法,虽然规定了禁止侵略战争,但是它既没有设立有效防止战争的机制,也没有详细规定发动和进行侵略战争的责任。在二战进程中,同盟国开始着手制定追究侵略责任、严惩反和平罪行和战争罪行以及反人类罪行的规范,并建立实施了这些规范的机制。在第二次世界大战以后,随着国际组织的大量涌现,特别是联合国的成立,国际组织的国际法主体资格问题,得到了各国政府和国际法学者的普遍认同。由于联合国集体安全制度、海洋法、航空法、空间法和国际人道法等方面的发展,传统战时中立的权限已经发生了变化,有些方面扩大了,而另外一些方面则受到了限制。与现代国际法中的《国际联盟盟约》相比,第二次世界大战后《联合国宪章》中的集体安全制度有了显著的进步。国际法院于1946年在海牙设立,国际法院的裁判实践,对国际争端的解决与国际法的发展有较大影响。特别是20世纪60年代后期和70年代以来,国际法院的判决基本上反映了国际正义力量的主张,其咨询意见也常被当作国际法的权威解释广泛引用。

——摘编自杨泽伟《第二次世界大战对现代国际法发展的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两次世界大战期间国际法发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出二战对现代国际法的影响,并谈谈你对国际法的认识。

材料一 同为切齿者,海军水师提督丁汝昌身荷厚思,委以重任。今年又蒙思赏尚书衔,当如何尽心图报。题闻其带船出洋以未遇敌舟无从接仗,退守威海,藉口固防,并欲告病求退,李鸿章亦未参奏。

——摘自《礼部右侍郎志锐有关方伯谦接统丁汝昌之船之奏招》

日本防卫厅所存《黄海海战彼我阵形略图解》(第六号)、《黄海海战两国舰队队形图》第七号、第八号原始记录:3幅图标记时间清楚(均为日本东京时间,早北京1小时);每图均有古日文记叙;另有各舰航行轨迹;其中第八号标画很清楚,在第八图日本第一游击队吉、高、秋、浪等四舰追击经、甲、济等3舰,其中4时30分击沉经远,至5时30分改南航归与本队汇合。

——摘编自林伟功《新发现的中日甲午战争史料及思考》

材料二 陈独秀曾说,甲午中日战争中国的失败,“国土的割让,使举国上下如大梦初醒,稍有知识者大多承认了富强之策。”一向被中国看不起的“倭寇”竟全歼北洋水师,索得巨款,割走国土。朝野上下,由此自信心丧失殆尽。外媒却评中日甲午战争:“既是日本的胜利,也是中国的胜利!”

——摘编自施亚英《中国的觉醒与甲午战争——中日甲午战争研究综述》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出两则材料史料价值的不同点。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你是如何理解“中日甲午战争:既是日本的胜利,也是中国的胜利!”这句话。

材料一:中国君子教育是指产生于春秋时期,以儒学为理论基础,由孔子在教学实践中开创的以培养“内圣外王”的君子为目的的教育模式。孔子以“仁”开君子教育之端,孟子以“仁、义、礼、智”继承与发展,荀子以“礼”为拓展,董仲舒以“信”相加,形成“仁、义、礼、智、信”之君子教育的核心内容。加之程朱理学对道德教育地位的提升,直至清帝逊位,培养君子都是中国社会主流的教育模式。

——摘编自黄思记《君子教育与绅士教育比较研究》

材料二:英国虽是岛国,可是其文化和教育与欧洲大陆息息相关。如罗马共和国时期的三个理想品格:虔诚、庄重与博爱。这对英国社会一直具有极大影响。绅士教育真正发端于意大利,但绅士教育理论系统化于17世纪的英国。近代英国的绅士教育本质上是贵族式精英教育、人文教育。英国贵族体制起源于盎格鲁一撒克逊时代(5~11世纪),以贵族的生活习惯与交往方式为主的贵族文化是绅士教育的重要内容。早期的绅士教育主要是学习宗教的教义,这是德行的基础。传统上,英国的贵族和绅士并不十分重视学问,到爱德华六世当政(1547~1553年)时,英国议会中的一些贵族仍是文盲。不过,据统计,1680年以后出生的上院贵族,进入牛津大学和剑桥大学深造者超过36%,1741年以后出生的上院贵族的这一比.例上升到了57%。英国绅士教育在17~18世纪获得蓬勃发展。

——摘编自张悦《孔子的君子教育与洛克的绅士教育之比较》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国君子教育和英国绅士教育的异同。(2)根据材料二并结合所学知识,概括影响英国绅士教育形成和发展的因素。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈君子教育与绅士教育对现代教育的启示。

“水运与国运”

材料一

材料二 隋炀帝“导洛至河及淮,又引沁水达河”,“皆征百万余人,丁男不充,以妇人兼役,而死者大半”,最终“身丧国灭”。唐中期,为整顿漕运,转运使刘晏从江南调粮,降低关中百姓赋役,招引流民,鼓励商品流通,同时加强兵力以震慑地方节度使和周边政权。此后,从江南到关中的运输时间从9个月左右缩短至40天左右,每斗米的运费从139钱降至34钱。自是“关中虽水旱,物不翔贵矣”。

----据吴鹏《水运与国运》等

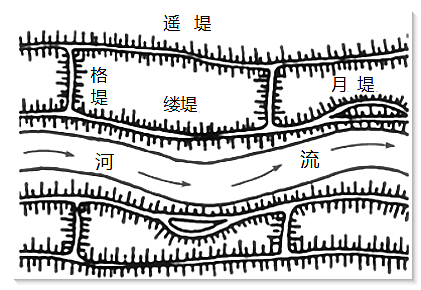

材料三 面对黄河泛滥,明代采用“筑堤束水,以水攻沙,蓄清刷黄”的方略,设计了四种类型的堤坝:缕堤束窄河道,利于水流冲沙;遥堤防范缕堤溃决;在容易决堤的河道弯曲处加筑月堤;格堤能给缕堤提供物理支撑点。此后10余年间河道稳定、行水通畅。

----据刘成等《黄河下游治理方略的历史回顾》

简析上述材料对“水运与国运关系”的研究角度,并谈谈你从中得到的启示。材料一 阿拉伯统治者虽然崛起于文化落后的阿拉伯半岛,但他们高度重视先进民族的文化,这直接体现于阿拉伯帝国民族政策在文化领域的内容。尽管在帝国统治时也发生过多次对“文化人”的杀戮与迫害,但只要文化与学术活动不涉及王权与哈里发统治,统治者都是大力提倡的。

——摘编自张咏梅《论阿拉伯帝国的民族政策与文化繁荣》

材料二 印加帝国在地理上有紧紧连成一个整体的完整的道路系统,其中有几百公里道路至今仍可通行。当时的通讯靠由驿站和信差组成的综合系统维持。复杂的朝廷仪式和基于太阳崇拜的国教,进一步促进了帝国的统一。帝国的其他统治方法还包括将土地、矿产和牲富收归国家所有;编制详细的人口普查表,以增加税收和扩充军队。毫不奇怪,印加帝国被认为是有史以来世界上最成功的集权主义国家之一。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺断《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析阿拉伯帝国文化繁荣的原因。(2)根据材料二,归纳印加帝国统治的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对古代文明的看法。

材料一 19世纪英镑对全球经济、金融和货币的支配地位,正是大英帝国全盛时期令人惊叹的强大国力的反映。I860年,大英帝国领地面积达到2470万平方公里,到1909年,总面积增加到3302万平方公里,占世界陆地面积的25%。不仅如此,大英帝国在世界范围内进行了大量投资。到1914年,海外投资占世界境外投资总资产的40%〜50% 。在为世界贸易确立规则的同时,大英帝国还为国际货币体系确立了标准。1868年,只有英国和它的一些经济依附国实行金本位制,但到1908年,除中国、普鲁士和少数中美洲国家继续实行银本位制之外,金本位制成为世界货币体系的标志,实际上就是英镑本位制。

——摘编自向松祚《新资本论》

材料二1969年6月,一份题为“国际货币事务的基本选择”的报告正式提交尼克松总统,这就是著名的“沃尔克报告”。其主要内容是:(1)美国应首先会同有关国家就汇率重新安排问题展开磋商,并以此促使德国等有关国家实现货币升值。(2)在无法实现汇率重新安排的情况下,美国应单方面宣布暂停美元与黄金的可兑换性,以期减少美国的黄金流失,刺激汇率机制的重新调整,同时影响国际货币体系的发展方向。该报告很快得到尼克松的批准和采纳。1971年8月,尼克松总统正式公布了美国的“新经济政策”。在国际经济政策方面,美国将征收进口附加税,暂停美元与黄金的兑换,削减对外援助等。此后,尼克松致电有关国家领导人,声称“新经济政策”的目标就是重振美元的国际地位,同时寻求国际货币体系的改革。

——摘编自舒建中《试论美国与布雷顿森林体系的解体》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括以英镑为中心的国际货币体系逐步形成的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析尼克松政府调整货币政策的影响。

(3)综合上述材料,谈谈你对当今国际金融体系构建的认识。

材料一 世界古代文明具有多元特点,其中的法制文明就是其代表。孟子和苏格拉底作为古代中国和古希腊的思想家、哲学家,其与法制相关的言论不同程度上体现了东西方文明的特点。

《孟子》中记载了孟子与其学生关于法律问题的讨论。学生问孟子:“舞做天子后,假如其父杀人,舜的法官该怎么办呢?”孟子认为,法官应该按职责办事;但舜作为人之子,应当放弃天子之位,偷偷背上父亲逃到海边住下。

苏格拉底被雅典陪审法庭以亵渎神明与蛊惑青年的罪名判处死刑。他与他的弟子们都认为判决不公。当弟子们安排苏格拉底逃走时,他认为,虽然逃走是一种正义,但遵守合法的判决也是正义的要求,而且是更大的正义。……倘若人人都以自己认为的正义为借口而任意践踏法律,社会秩序将混乱不堪,城邦将无法存在。

——摘编自《孟子》、(古希腊)柏拉图《苏格拉底的申辩》

材料二 公元前5世纪左右,中国丝绸已成为希腊上层人士喜爱的服装。克泰西亚斯在其《波斯史》一书中首次提到了赛里斯人,即产丝的中国人。亚历山大大帝东征,使古希腊人有了了解亚洲的机会。之后随着罗马的东进,希腊化文明通过丝绸之路在地中海与中国之间流动。公元前139年,张骞奉汉武帝之命,出使西域。张骞带回的“蒲陶”一词有学者认为来自希腊语,表示“一串蒲陶”。中国的丝绸、铁器、炼钢术经大宛、安息(帕提亚)传至东地中海各希腊化国家,甚至罗马。虽然古希腊与古代中国由于相距遥远,但是中希文明在一定程度上实现了接触、沟通与交汇。

——摘编自杨巨平《文明的流动:从希腊到中国》

材料三 近日,习近平主席复信雅典大学维尔维达基斯教授等希腊学者,祝贺中希文明互鉴中心成立。习近平指出:“中华文明源远流长,古希腊文明影响深远。”他以“百花园”为喻强调:“在人类历史的漫长进程中,各民族创造了具有自身特点和标识的文明,共同构成人类文明丽多彩的“百花园’。”当今世界正面临百年未有之大变局,化解人类面临的突出矛盾和问题,需要依靠物质的手段攻坚克难,也需要依靠精神的力量诚意正心。两国建立中希文明互鉴中心,致力于推动中希文明交流互鉴、促进各国史明发展,具有十分重要的历史和时代意义。

(1)根据材料一及所学知识,概括孟子和苏格拉底法治观念的异同,分析不同产生的主要原因。(2)根据材料二及所学知识,概括中希文明交流的主要特点,并简析中希文明能实现接触、沟通交汇的主要原因。

(3)根据材料三及所学知识,谈谈中希文明互鉴的当代价值。

材料一 16世纪,英国的贵族们争相为女王的宫廷消费分担支出,而且还进行奢侈消费的竞赛,以博取家族的名誉和社会地位。18世纪,奢侈消费竞争的主体变成了个人,目的也变为谋取个人荣誉和社会影响力,动力则主要在于文化与市场,其表现形式就是对时尚的追逐和竞争。贵族和市场是时尚的制造者,大众则追随其中,时尚的大众参与,使英国进入商品的大批量需求时期。到了19世纪,贵族的消费模式不再是贵族的专利,而是成为包括资产阶级、中产阶级和小资产阶级在内的诸社会阶层所追求的模式。需要指出的是,英国上流社会和资产阶级虽盛行“夸示性”消费,但普通劳动者遵奉的仍是勤奋、节俭的消费观。

——摘编自《从勤俭节约到消费至上:对西方消费文化的唯物史观解读》

材料二 清朝建立后,颁布了《大清通礼》,要求品官士民“人人循礼而行”,但自明中叶以来就出现的奢靡之风却在清朝前期延续。清前期奢靡之风首先体现在服饰的变化上,以前只有士人才能穿的裘皮衣服,“今则里巷妇孺皆裘矣”。饮食方面,士庶之家请客吃饭,“一筵所需几费中人之产”。丧葬嫁娶方面,富贵之家极力讲求排场,一般百姓也竭力效尤,甚至“卖田以嫁女,破产以治丧”。清政府多次下诏禁止奢靡,但由于吏治日益败坏,八旗子弟腐化,奢风不但未得到抑制,反而愈演愈烈。乾隆十三年,刘大櫆认为国家休养生息近百年,而民生日贫,“风俗日奢”是重要原因。

——摘编自宋传银《论清前期的“奢靡”之风》

(1)根据材料一指出16—19世纪英国奢侈消费发生的变化,并结合所学知识分析其变化原因。

(2)根据材料并结合所学知识,比较16—19世纪英国奢侈消费变化与清前期奢靡之风盛行的异同。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈我们应树立怎样的消费观?

材料一关于洋务派兴办近代交通运输的影响,以下两种观点颇具代表性:西洋各国之所以富强,“以其有轮船以通海道,复有新(铁)路以便陆行”,故中国“欲求富强制敌之策,舍此莫由”,且轮船、铁路不仅可以创造更多的就业机会,更可以“夺外洋之利”“以润吾民”。

——摘编自光绪六年(1880)直隶总督李鸿章《妥筹铁路事宜折》等

轮船、铁路令往日以传统舟、车为业的平民百姓“多已失业”,则如何“上以养父母,下以蓄妻子”?仅天津、通州一代,估计即有30万人受到冲击。所谓“夺外洋之利,而不知所夺者止为中国穷民之利”。

——摘编自光绪十四年(1888)礼部尚书奎润奏折等

材料二客观的历史逻辑,走向洋务派的目的的反面。……洋务运动以适应时代潮流的变革开始,以应该变革而不去采取变革措施因而违反时代潮流而结束。

——摘编自夏东元《洋务运动发展论》

(1)依据材料一并结合所学知识,分别指出两种观点有何局限,并就洋务派兴办近代交通对民生的影响谈谈你的看法。

(2)依据材料二并结合所学知识,运用唯物史观简述洋务运动的历史作用。

第二套人民币于1955年3月1日起开始发行,揭开了中国印钞造币崭新的一页。

材料一 纸币图案简表

| 正面 | 背面 |

| 主币: 1元:天安门; 2元:延安宝塔山; 3元:井冈山; 5元:各民族大团结; 10元:工农像 辅币; 1角:拖拉机;2角:火车;5角:水电站 1分:汽车;2分:飞机;5分:轮船 | 都印有中华人民共和国国徽和汉、蒙、维、藏四种文字 |

材料二 两位设计者的口述

罗工柳:那还是新中国刚刚成立不久,党中央考虑到第一套人民币大多是在解放区印制的,带有“战时货币色彩”,规格、质地不统一,栗种较多,不能适应经济建设的需要,提出要设计一套高水平的货币。

周令钊:为了使新钞票彻底摒弃带有殖民色彩的图案装饰,我们与北京印钞厂的设计、雕刻人员到故宫、颐和园、云冈石窟去临摹古建筑、石雕、石刻、铜器以及长廊里的彩画中的花纹和图案……元券背面景框源自故宫的窗棂,3元券背面的边框取自敦煌壁画中飞天的飘带。

(1)结合所学,简述第一套和第二套人民币发行的背景。

(2)第二套人民币的票面设计反映了新中国的政治本色,体现了时代风貌、革命传统和历史文化。结合所学,谈谈你对这句话的理解。

要求:运用信息充分,史论结合,逻辑清晰。