材料一 由于众多的耶稣会士纷至沓来,加上一批中国学者的译介,才使西方科技开始传入中国,形成了第一次西学东渐的高潮。这一西学东渐也是与我国的社会发展需要相适应的。明末,我国“外寇已深,内乱将起。兵不知如何打仗,国家财政万分困难,而学者则在高谈性理,出入禅道,其无补于世艰可知。利玛窦等人适时输入西学,讲究实用,确有起衰振弊之功,起死回生之效”。中国的有识之士在这种影响下越来越注重经世致用的东西,西学派正式形成。

——摘编自曹蓉《明末清初的西学东渐与中国近代科学》

材料二 19世纪仇外恐外的人,在一种古老的基本原理中寻求安慰,即西方科学的各种要素一定是来源于古代中国。在为西方科学训练辩护时,有的人因此宣称西方科学的基础是从古代中国的数学借鉴来的。为了避开那些恐外仇外的人,搞现代化的人的手法是把西方的东西当作中国原先已有的东西偷偷带进中国。当康有为在古代中国的三世说中找到了现代西方的进步思想时,他使这一手法完善了。因此,在搞现代化的中国人的心目中,他们必须以他们能够在中国搜集的一切类似物去对照外国的文化。

——摘编自费正清《剑桥中华民国史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明末清初西学派形成的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析清末维新派学习西学的特点及其原因。

(3)根据材料并结合所学知识,归纳影响清代西学在中国传播的主要因素。

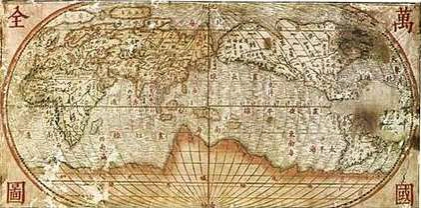

材料一 下图为西方传教士利玛窦送给明万历皇帝的礼物——《坤舆万国全图》(摹本)

材料二1584年,当利玛窦第一次在广东肇庆向中国人展示世界地图时,一些士大夫对于地图不是将中国放在中央而是推到东方一角上,提出愤怒抗议。为迎合中国人的观念,利玛窦“抹去了福岛的第一条子午线,在地图两边各留下一道边,使中国正好出现在中央",以此为基础绘制成《坤舆万国全图》。即使如此,明清时期的典籍大多仍然怀疑利玛窦等人宣传的近代世界观念,视之为“邪说惑众"。当利玛窦、李之藻、徐光启等人过世后,世界地理知识很快被人所遗忘。直至鸦片战争爆发后的1842年,作为最高决策者的道光皇帝还曾向将军奕经询问:英吉利国距内地水程,据称有七万余里,其至内地所经过者几国?克什米尔距该国若干路程,是否有水路可通?该国与英吉利有无往来?

——摘编自王艳娟《论鸦片战争前后国人对外部世界的认知》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简析《坤舆万国全图》出现的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,说明《坤舆万国全图》在鸦片战争前不受重视的原因,并谈谈你的启示。

材料一 在近代英国工业化进程中,工业城市所特有的空间结构一各 类建筑交叉林立、城市布局混乱等,导致了“城市病”的产生,而自由放任大背景下,市政当局的无为而治成为“城市病”蔓延的重要原因。进入19世纪中叶后,以治理“城市病”为主要目标的城市规划运动开始兴起,并历经了公共卫生阶段、住房规划阶段、综合规划阶段。截至1939 年二战爆发前,通过调整和重组城市空间结构,“城市病”已得到缓解,工业城市的物质环境大为改善,由此推动着城市化进程进入到一个全新阶段。英国在城市化方面的经验教训,给后发展国家提供了有益的借鉴。

——摘编自梁远、刘金源《近代英国工业城市的空间结构与城市规划(1848~1939)》

材料二 近代中国城市在国家权力的主导和规划下,实现了从传统向现代的转型和空间重构,以礼制、宗法和王权为导向的传统空间布局,被以现代行政中心、商业中心及公共建筑为主体的现代空间布局所取代。但是,由于近代中国特殊的历史条件,城市空间结构的变化动力主要来源于政府,且因集权体制,城市空间在一定程度上是展现国家意志和党的意识形态的载体。国民政府的空间策略促进了城市发展,并在改变城市空间格局的同时,影响着城市住宅分异,强化了社会分层,使下层平民无法享受到公平的空间权利,政府未能完全承担起建立“空间正义”的责任。

——摘编自陈蕴茜《国家权力与近代中国城市空间重构》

(1)根据材料一并结 合所学知识,概括近代英国“城市病”治理的特点。

(2)根据材料一、二,指出与近代英国城市治理相比,近代中国城市治理的不同之处,并结合所学知识分析原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,说明你对近代中英城市治理的认识。

材料一 《吉尔伽美什》是目前已知的世界最古老的英雄史诗。最早在苏美尔人中口耳相传,此后经过不断的加工改编,终于在古巴比伦王国时期用文字形式记录下来,其创作日期可以追溯到公元前20世纪左右。这是一部关于统治古代美索不达米亚地区的鸟鲁克城邦领主吉尔御美什的赞歌,虽然这是一部残缺了近1/3的作品,但从余下的2003行诗中我们还是能够感受到苏美尔人对他们伟大英雄的崇拜赞美之情。

——摘编自李晶《く吉尔伽美什史诗〉译释》

材料二 《伯罗奔尼撒战争史》全书按编年体记事,共8卷。作为战争的亲历者,修昔底德详细地记录了伯罗尼撒战争,并分析了这场战争的原因和背景。全书严格按时间顺序展开,各卷之间保持着必然的联系。第一卷开头有一个序言,阐明作者的写作动机、方法,勾勒了战前希腊历史的轮廓,追溯了雅典人与拉栖代梦人之间矛盾的发展过程……第八卷叙述战争最后阶段。按修昔底德自己的计划,他的历史著作将一直写道公元前404年雅典长城被拆毁和比雷埃夫斯港被占领为止。但是他的著作只写道公元前411年冬天,就突然中断了,最后一句话也是不完整的。

——摘编自徐松岩《伯罗奔战争史》导读

(1)根据材料一并结合所学知识,说明《吉尔伽美什》的史学价值。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出《吉尔伽美什》与《伯罗奔尼撤战争史》有何不同。

材料 1992年1月18日至2月21日,邓小平先后到武昌、深圳、珠海、上海等地视察。在视察期间,他几次询问中国香港、新加坡的经济发展情况,并对广东提出追赶亚洲“四小龙”的构想。他指出:“用二十年的时间赶上亚洲‘四小龙’,不仅经济要上去,社会秩序、社会风气也要搞好,两个文明建设都要超过他们,这才是有中国特色的社会主义”。此后,广东贯彻中共十四大精神,结合本省实际,正式制定了广东基本实现现代化战略,即“追龙”战略,并于1993年广东省第七次党代会报告《为广东二十年基本实现现代化而奋斗》中对于“追龙”战略进行了全面部署。20世纪90年代,广东主要以经济追赶为主,兼顾精神文明建设,强调扩大对外开放、建立社会主义市场经济体制、调整产业结构、完善基础设施建设、发展教育和科技、整顿社会治安等。在经济领域,“追龙”战略经历了从总量追赶到质量追赶的转变。20世纪90年代末,广东外源性、粗放型的经济增长模式遇到困境,经济增长放缓。在进入21世纪之际,广东先后提出了建设“绿色广东”“和谐广东”“幸福广东”等,强调从经济大省向经济强省迈进,从文化大省向文化强省跨越,“追龙”战略从经济追赶走向全面追赶。1991~2010 年,广东GDP年均增速14.0%。但就人均GDP 而言,至2020年,广东乃至珠三角与亚洲“四小龙”仍有一定差距。

——摘编自臧艳雨《中国式现代化的地方实践探索:以“追龙”战略为例》

(1)根据材料并结合所学知识,概括20世纪90年代广东提出“追龙”战略构想的背景。(2)根据材料并结合所学知识,指出广东“追龙”战略的主要特点,并谈谈其给中国式现代化建设带来的启示。

| A.两极格局的逐步瓦解 | B.新兴民族国家发展壮大 |

| C.世界市场的正式建立 | D.国际政治新秩序的形成 |

材料一 “大一统”思想的产生与发展,铸就了中华民族高度的文化认同。虽然“大一统”思想的起源可以追溯到夏商时期,但西周礼乐制度所传达出的学术服务于政治的社会理念,直接促进了“大一统”思想的形成。春秋战国时期的诸子百家正是兴起和发展于这样一个礼乐渐坏的时代背景之下,故而重建“大一统”的社会秩序成为各家共同的思想核心。法家在诸子百家中主张按照法度和规则管理社会,这一思想在礼乐制度进一步被破坏的战国时期。逐渐被人们重视起来,为秦国的强盛奠定了思想和法制基础。

——摘编自初婉琳《浅析先秦时期的大一统思想》

材料二 董仲舒是我国历史上伟大的思想家、政治家,他的“大一统”思想是在汉初社会危机加重、阶级矛盾尖锐的历史背景下,为迎合汉武帝统治时期的政治和缓解社会矛盾的需要而形成的。“大一统”思想的形成对维护封建专制统治和社会新秩序提供了新的理论依据,同时,对中华民族大一统观念的形成起到了巨大的奠基作用。

——摘编自段有成《论董仲舒“大一统”思想形成的社会背景及历史意义》

(1)根据材料一,概括夏商时期到秦朝时“大一统“思想的发展过程及作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评析董仲舒“大一统”思想的历史意义。

材料一 元末,群雄纷争,干戈不息,长江以北广大地区出现人烟断绝、土地荒芜的凄凉景象。鉴于此,明初政府强制移民内地和边疆,从事开荒和调军屯垦。十五世纪中叶,政府强制移民运动已结束,农民自发的流动成为主流。到了十六世纪,代之而来的是从农村流入城镇,实现空间上的流动:另一种则是弃农迁业,虽然空间上没有流动,但是从生产的内部分工观察,他们则由农业人口变为非农业人口,由农转而为工、商。这一发展趋势最早从东南沿海地区的农村开始。

——摘编自林金树《明代农村的人口流动与农村经济变革》

材料二 中古时期英国劳动力流动的动力主要来源于农业,农业生产率提高了,则城市化和非农产业获得显著发展,农业生产萧条萎缩则劳动力转移停滞不前甚至倒退。英国劳动力流动历时长达六七个世纪之久,但城市人口仅占总人口比例的21%,农村人口中的大部分仍旧从事农业和依靠农业为生。这一时期英国农村劳动力的流动路线相对集中,其中尤以向首都伦敦的移民规模最大,使得首都的城市化进程最快。英国的农民也有行业上的流动,主要集中在纺织等轻工业部门。

——摘编自谷延方《中古英国农村劳动力转移和城市化特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代中后期农村人口流动的特点并分析其主要背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中古时期英国农村人口流动的积极影响。

9 . 材料 清末,封建教育制度已经走到了穷途末路,加之帝国主义侵略日益加紧,民众对清政的不满情绪日益高涨。为消弭革命,清政府于1901年颁布“兴学诏书”,拉开了教育制度改革的序幕,诏令颁行后,全国各地新式学堂纷纷建立。1903年,清政府颁布“癸卵学制”。1905年清帝谕令:“所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止”。同年,清政府设立学部,地方上设劝学所以推广教育,中小学堂增加了外国语、博物、理化、法制等课程;大学堂所授则几乎都是近代科学。经过十余年的教育改革,一套完整的近代教育体制在中国大地上建立起来,许多教育改革措施为后来的中华民国所保留和沿用,新教育使广大青年不再围于封建传统,对政治风云变幻异常敏感。然而,教学过程中仍贯彻“忠君”、“尊孔”的思想,读经讲经占课程很大比例.

——摘编自白水、周飞《清末教育制度改革及其历史意义》

(1)根据材料并结合所学知识,概括晚清政府推行教育制度改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简评清末教育制度改革。

| A.有利于促进世界经济健康发展 |

| B.力图促进地区经济发展与和平稳定 |

| C.加速了世界经济全球化的进程 |

| D.旨在打击少数国家的经济霸权主义 |