| A.社会演进的趋势 | B.早期文明的成熟 |

| C.原始农业的发展 | D.生产工具的革新 |

| A.社会多元化的趋势 | B.社会变革的剧烈 |

| C.职业多样化的选择 | D.社会分工的扩大 |

| A.行政权呈现扩大趋势 | B.议会丧失权力中心地位 |

| C.立法权主体发生变化 | D.三权分立体制遭到破坏 |

材料一 中国与非洲之间的交往古已有之。在汉代,非洲已在中国与罗马的贸易中发挥中转站的作用,埃及商人在印度和斯里兰卡购买中国货品,再经由亚历山大里亚、迈奥霍穆等港口将其运往罗马。唐代《贞元十道录》记载了自广州出发、经波斯湾到达非洲的航程,中国同北非、东非等地已实现直接通航。宋代,每年自非洲进口的“象犀珠宝香药之类”商品数额高达“五十三万有余”,大大超过前代体量。元朝航海家汪大渊曾亲身到访非洲,摩洛哥旅行家伊本·白图泰也于14世纪到访广州、泉州、杭州等地,中非人民对彼此的了解更加深入。明代郑和船队四次抵达东非海岸,将古代中非交往推向高峰,双方频繁互访,建立了和平友好的外交关系,永乐年间还恢复了三省市舶司,以便非洲诸国使节来华时“与中国贸易”。今天在埃及和埃塞俄比亚出土的大量中国陶瓷、钱币,年代由唐至明,成为中非友好往来的见证。

——摘编自张铁生《中非交通史初探》

材料二 1955年万隆会议后,中国积极支持非洲国家民族独立自强。1964年初,周恩来总理访问加纳时,明确了中国对外援助坚持平等互利、尊重受援国主权以及不附加政治条件等基本准则,奠定了中国对非援助的总体基调。在农业领域,中国派遣农业技术人员赴非建设经营农场,帮助解决非洲粮食紧缺问题。在工业领域,中国援建的项目针对非洲当地需要,以中小型项目为主,工期短、投资收回快。在基础设施建设领域,中国长期对非洲国家提供无偿援助,无私支持非洲基建事业。此外,中国还通过派遣教师、医务人员、专业技术人员,帮助非洲国家提升各领域技术能力,中国员工与当地工人同工同酬,“对等上班”,赢得了非洲人民的认可与支持。

——摘编自宋微《中国对非援助70年——理念与实践创新》

材料三 21世纪以来,中国对非洲援助以追求发展效益为主,兼顾政治、安全等其他 效益。中国与非洲许多国家和地区建立了互利共赢的能源合作关系。中非双边贸易额迅速增长,中国企业到非洲投资的步伐大大加快,提高了非洲国家的生产能力。中非文化交流不断深入,在影视制作、出境旅游、人才交流、学术研讨等领域加深合作,助力高水平中非命运共同体的构建。

——据谷靖《转型背景下的中非关系:新形势、新挑战、新合作》等整理

(1)根据材料一,指出古代中非交往的发展趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括上世纪50—70年代中国对非援助的背景和特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析当今中非文明交流互鉴的意义。

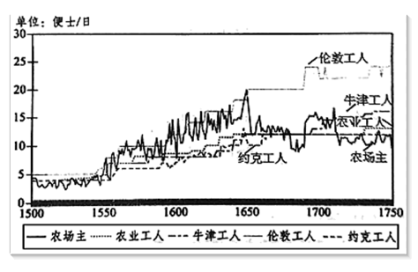

英国农业劳动力和城市工人的日收入水平波动趋势图(1500—1750)

| A.1550—1650年间农场主和农业工人日收入增高与商业革命关系直接 |

| B.1600—1700年间农场主收入的变化主要是因为圈地运动导致其破产 |

| C.1650—1750年间伦敦工人的日收入较高得益于工业革命的迅速发展 |

| D.1650—1750年间英国的高工资状况是推动工业革命发生的重要诱因 |

材料一表 宋代江南地区与全国农村劳动力变动情况表(单位:户、人)

| 时间 | 江南地区 | 全国 | 江南地区劳动力占全国农村劳动力比率 | ||

| 户数 | 农村劳动 力人数 | 户数 | 农村劳动 力人数 | ||

| 太平兴国五年 | 349283 | 890672 | 6418500 | 16367125 | 5.40% |

| 元丰元年 | 1120331 | 2856844 | 16603954 | 42340082 | 6.70% |

| 崇宁元年 | 1265762 | 3227693 | 1811345 | 46190560 | 6.90% |

——摘编自武建国、张锦鹏《宋代江南地区农村劳动力的利用与流动分析》

材料二据统计,从清朝乾隆六年(1741 年)到道光二十年(公元1840年)一百年间,人口从1.4亿增长到4.1亿,增加了187.8%。鸦片战争之后,随着自给自足的自然经济逐步趋于解体,大量的农民和手工业者成为失业和半失业的过剩人口,进一步加剧了这一社会危机。

面对这一现象,梁启超曾提出如能采取先进技术,充分利用地力,“虽生齿增数倍,岂忧饥寒哉?”薛福成主张与巴西、墨西哥等国签订合同,订立协议,“许其招纳华工”。孙中山指出,一方面,“沿海沿江烟户稠密省份,麇聚之贫民无所操作”,存在大量失业人口;另一方面,西北和蒙古地区,都是“土旷人稀,急待开发”;还有“中国现时应裁之兵,数过百万,生齿之众需地以养”。所以他提出“以国民需要之原则衡之,则移民实为今日急需中之至大者”。1918年出版的陈长蘅的《中国人口论》,认为“今日之中国不能以民众为可恃,而应当力求国民品质与能力之增高”。

——李永芳《中国近代人口管理思想述论》

材料三

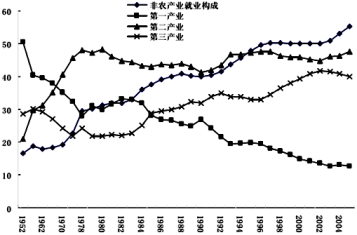

图 新中国产业结构变动趋势图

——张雅丽《中国工业化进程中农村劳动力转移研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出表格内容反映的问题及其影响。

(2)根据材料二指出近代中国社会危机。概括近代先进知识分子针对此现象提出了哪些主张?

(3)根据材料三并结合所学知识,分别指出新中国劳动力产业间转移的趋势及主要原因。

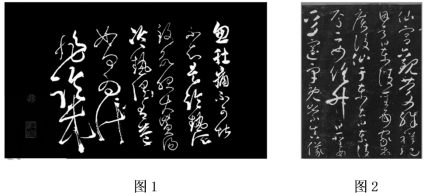

| A.汉字演变趋势由繁而简 | B.书法艺术脱离底层民众 |

| C.书法受到佛教深刻影响 | D.草书创作严格遵循法度 |

| A.扩大了北魏政权的统治区域 | B.通过改革促进民族大交融 |

| C.解决了长期存在的社会矛盾 | D.加速了国家制度的封建化 |

| A.大一统思想普遍存在 | B.民族矛盾十分尖锐 |

| C.统一趋势逐渐加强 | D.南朝局势相对稳定 |

材料一 明朝后期疫病发生频率呈明显的上升趋势,在1580年、1639年出现两次延续多年的瘟疫。疫情出现后,明朝基本上都是向疫区派出医官对患者进行诊治,并散发相关的药剂,向灾民派发小额救济钱物,同时设坛做法事,期盼降神而祈福禳灾。有官员曾上疏说:“今之人皆知救荒,而不知救疫。”明朝防疫的消极反应在很大程度受“天人合一“”“天人感应”等思想影响,认为瘟疫是天神“震怒”的表现,这种观念使人丧失了与疫病积极斗争的意志,另一方面政府的公共责任也趁机被推卸。瘟疫导致大量人口死亡,崇祯十六年(1643年),北京鼠疫流行,不到7个月时间,就造成了20万人死亡,蔓延势烈,形势惨重。

——据程杨《中国明清时期疫病时空分布规律的定量研究》等

材料二 伦敦于1499—1665年发生多次严重鼠疫疫情。随着王权的加强和民族国家的形成,都铎王朝摆脱了中世纪消极无为的宗教防疫观念束缚,而以积极的姿态来处理防疫事务。为防控疫情,1518年伦敦市政当局号召患病家庭主动进行隔离,后来隔离措施在全国逐渐合法化和制度化。政府严禁疫区人员流动,以防止疫情扩散。政府积极加强疫区公共卫生建设,以消除疫病滋生条件。为确保法令有效实施,市政当局还专门任命几个临时委员会具体负责。在这些法令基础上,英国政府初步构建了国家公共卫生防疫体系,为防疫工作奠定了制度基础。1572年伊丽莎白女王签署法案,决定向全国征收“普通税”以建立济贫基金,来救助那些因为瘟疫、灾荒等突发灾难四处流浪的乞丐和流民。由于有政府救济,许多家庭愿意接受隔离,这使得英国的防疫工作有了坚实的群众基础。17世纪末期鼠疫逐渐从英国消退。

——据陈凯鹏《近代早期鼠疫在英国消退原因探析》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括明朝和英国政府防疫措施的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明两种防疫观产生的社会背景并简析其影响。