材料一 明朝后期疫病发生频率呈明显的上升趋势,在1580年、1639年出现两次延续多年的瘟疫。疫情出现后,明朝基本上都是向疫区派出医官对患者进行诊治,并散发相关的药剂,向灾民派发小额救济钱物,同时设坛做法事,期盼降神而祈福禳灾。有官员曾上疏说:“今之人皆知救荒,而不知救疫。”明朝防疫的消极反应在很大程度受“天人合一“”“天人感应”等思想影响,认为瘟疫是天神“震怒”的表现,这种观念使人丧失了与疫病积极斗争的意志,另一方面政府的公共责任也趁机被推卸。瘟疫导致大量人口死亡,崇祯十六年(1643年),北京鼠疫流行,不到7个月时间,就造成了20万人死亡,蔓延势烈,形势惨重。

——据程杨《中国明清时期疫病时空分布规律的定量研究》等

材料二 伦敦于1499—1665年发生多次严重鼠疫疫情。随着王权的加强和民族国家的形成,都铎王朝摆脱了中世纪消极无为的宗教防疫观念束缚,而以积极的姿态来处理防疫事务。为防控疫情,1518年伦敦市政当局号召患病家庭主动进行隔离,后来隔离措施在全国逐渐合法化和制度化。政府严禁疫区人员流动,以防止疫情扩散。政府积极加强疫区公共卫生建设,以消除疫病滋生条件。为确保法令有效实施,市政当局还专门任命几个临时委员会具体负责。在这些法令基础上,英国政府初步构建了国家公共卫生防疫体系,为防疫工作奠定了制度基础。1572年伊丽莎白女王签署法案,决定向全国征收“普通税”以建立济贫基金,来救助那些因为瘟疫、灾荒等突发灾难四处流浪的乞丐和流民。由于有政府救济,许多家庭愿意接受隔离,这使得英国的防疫工作有了坚实的群众基础。17世纪末期鼠疫逐渐从英国消退。

——据陈凯鹏《近代早期鼠疫在英国消退原因探析》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括明朝和英国政府防疫措施的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明两种防疫观产生的社会背景并简析其影响。

材料一 中国与非洲之间的交往古已有之。在汉代,非洲已在中国与罗马的贸易中发挥中转站的作用,埃及商人在印度和斯里兰卡购买中国货品,再经由亚历山大里亚、迈奥霍穆等港口将其运往罗马。唐代《贞元十道录》记载了自广州出发、经波斯湾到达非洲的航程,中国同北非、东非等地已实现直接通航。宋代,每年自非洲进口的“象犀珠宝香药之类”商品数额高达“五十三万有余”,大大超过前代体量。元朝航海家汪大渊曾亲身到访非洲,摩洛哥旅行家伊本·白图泰也于14世纪到访广州、泉州、杭州等地,中非人民对彼此的了解更加深入。明代郑和船队四次抵达东非海岸,将古代中非交往推向高峰,双方频繁互访,建立了和平友好的外交关系,永乐年间还恢复了三省市舶司,以便非洲诸国使节来华时“与中国贸易”。今天在埃及和埃塞俄比亚出土的大量中国陶瓷、钱币,年代由唐至明,成为中非友好往来的见证。

——摘编自张铁生《中非交通史初探》

材料二 1955年万隆会议后,中国积极支持非洲国家民族独立自强。1964年初,周恩来总理访问加纳时,明确了中国对外援助坚持平等互利、尊重受援国主权以及不附加政治条件等基本准则,奠定了中国对非援助的总体基调。在农业领域,中国派遣农业技术人员赴非建设经营农场,帮助解决非洲粮食紧缺问题。在工业领域,中国援建的项目针对非洲当地需要,以中小型项目为主,工期短、投资收回快。在基础设施建设领域,中国长期对非洲国家提供无偿援助,无私支持非洲基建事业。此外,中国还通过派遣教师、医务人员、专业技术人员,帮助非洲国家提升各领域技术能力,中国员工与当地工人同工同酬,“对等上班”,赢得了非洲人民的认可与支持。

——摘编自宋微《中国对非援助70年——理念与实践创新》

材料三 21世纪以来,中国对非洲援助以追求发展效益为主,兼顾政治、安全等其他 效益。中国与非洲许多国家和地区建立了互利共赢的能源合作关系。中非双边贸易额迅速增长,中国企业到非洲投资的步伐大大加快,提高了非洲国家的生产能力。中非文化交流不断深入,在影视制作、出境旅游、人才交流、学术研讨等领域加深合作,助力高水平中非命运共同体的构建。

——据谷靖《转型背景下的中非关系:新形势、新挑战、新合作》等整理

(1)根据材料一,指出古代中非交往的发展趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括上世纪50—70年代中国对非援助的背景和特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析当今中非文明交流互鉴的意义。

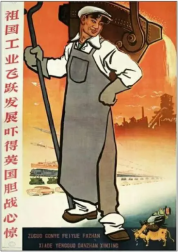

| A.人民公社化运动的广泛开展 | B."一五"计划顺利完成 |

| C."大跃进"时期建设热情高涨 | D.中美关系开始缓和 |

| A.基督教国教地位的确立 | B.西罗马帝国的强盛 |

| C.陆上“丝绸之路”的阻断 | D.地中海地区的统一 |

材料 顾祖禹祖上为官甚久,其父深感科举不能救民、携子祖禹归隐虞山,临死前蒋编撰《读史方舆纪要》的重任教育顾祖禹。不走。他父亲临终前嘱托他“《大明一统志》于战守攻取之要,类皆不详,山川条例又复割裂失伦源流不备”,希望他“掇拾遗言,网罗旧典,发舒志意,昭示来兹”。顾祖禹在手机爬梳文献的基础上,终于在50岁时撰就《读史方舆纪要》。但与徐霞客相比,去研究缺乏实测的依据,仅仅资料类比、研究为基础,到了清末民初时期,接收西方科学思想的梁启超,只肯定《读史方舆纪要》一书承继自《汉书·地理志》以来的中国古代地理学发展的传统,而叹其组织、方法之高明了。以梁氏看,《读史方舆纪要》则是不折不扣的历史书了。

——摘编自冯岁平《简论明清之际地理学的发展》

(1)根据材料并结合所学知识,分析顾祖禹科技成就出现的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价顾祖禹的科技城就。

材料 北宋王朝建立后,一方面在原有官职不废的基础上不断地增设使职;另一方面,有意地分割事权。同时北宋品阶制度十分复杂,官员的品与阶、官与职常互不一致,使得北宋官僚机构重叠且系统紊乱。

继王安石变法之后,从元丰三年开始,宋神宗下令仿照《唐六典》指定新的职官制度。九月批准实行新的寄禄官阶,职事官各还其职,按不同的品、阶授相应的官职。于是品、阶、官、职就统一起来了。此外,凡领空名的职事官一律罢去;元丰五年,又对三生六部、枢密院、御史台、秘书省、九寺、五监等部门的统属和职掌作了详尽的规定,重新恢复了三省的实际地位和职权,取消与三省重复的机构、如中书门下、谏院、起居元等;在六部改革中,裁减了一批喧夺六部职权的冗官机构和使职差遣官,恢复了六部原有的职权。

然而,后世对北宋元丰改制的评价却褒贬不一。宋哲宗时王觌认为元丰富职改革:“正名百职,上下相维,各有分守。”朱熹认为神宗喜《唐六典》,“依此定官制,事多稽滞”,“既有六部,即无须用九卿,建官中三叠四,多少劳扰。”

——摘编自秦江《试论北宋元丰年间的官制改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括北宋元丰富职改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,指出宋代对元丰富职改革的不同态度及其依据。

材料一 中国古代救荒大事年表(部分)

| 年代 | 大事摘要 |

| 商 汤 二十四年 | 大旱。汤祷于山林之野。 |

| 汉高祖 二年 | 关中大饥。令民就食于蜀、汉。 |

| 汉文帝 二年 | 下重农诏,九月,又下重农诏。 |

| 汉文帝 十二年 | 纳晁错之言,诏赐天下民租之半。 |

| 汉武帝 建元三年 | 平原大饥。赐徙茂陵者户钱二十万。 |

| 汉武帝 建元四年 | 汲黯过河南,发仓赈民。 |

| 汉武帝 元鼎六年 | 倪宽奏请凿六辅渠以灌田。 |

| 汉宣帝 五凤四年 | 大司农中丞耿寿昌奏请设常平仓于边郡。 |

| 汉平帝 元始二年 | 郡国大旱蝗。民捕蝗以石斗受钱。民疾疫,舍空邸第,为置医药。 |

| 东汉光武 建武五年 | 以旱蝗出系囚,罪非殊死,一切弗案。 |

| 晋武帝 泰始七年 | 以雍、凉、秦三州饥,赦殊死以下。 |

| 隋文帝 开皇五年 | 度支尚书长孙平奏请立义仓。 |

| 唐太宗 贞观二年 | 山东旱,遣使赈恤,为民赎子。 |

——摘编自邓云特《中国救荒史》

材料二 晚清时期,随着灾荒日趋严重,出现了一些值得重视与借鉴的防灾救灾思想。郑观应认为生态破坏是灾荒频发的原因之一,他主张广植树木,以树吸水,使农作物“虽值干旱犹不至于速槁”。他还主张广泛设立金融机构办理农业保险,仿效西方保险之制,“损害分担,灾荒无忧”;设立农仓,平抑物价,农民一旦受灾,可及时提供帮助,使其免受盘剥。热衷于慈善的江南绅商经元善重视兴修水利,提出了治河代赈的主张,希望从根本上消除灾源。他还主张救急不如救贫:“工艺院教成一艺,则一身一家永可温饱,况更可以技术教人,功德无限量……此举不但恤贫,且以保富;不仅可变通赈济,亦可变通一切善堂。”民主革命的先行者孙中山认为交通不发达是阻滞和影响救灾的一个重要因素,他主张将铁路建设与救灾事宜联系在一起,除此之外,他还提出一些防灾救灾的具体主张,内容包括大力发展实业,尽量增辟富源,以防灾救荒;寻河治水,利航而祛灾;发展农业与植树造林等。

——摘编自朱英《中国近代史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代灾荒救助的特点,并分析古代灾荒救助的意义。(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清时期救灾思想出现的新变化,并分析出现这种新变化的原因。

(3)综合以上材料思考,古代及晚清时期的灾荒救助对当今国家治理有何启示。

| A.客观评价了义和团运动兴起原因 | B.深受马克思主义理论的影响 |

| C.有力回击了袁世凯尊孔复古逆流 | D.旨在破除旧思想带来的危害 |

| A.兴盛的原因 | B.割据的结果 | C.衰落的过程 | D.农业的发展 |

材料一 我国是较早注意人口问题的国家。夏商时,奴隶主贵族从孝的观念出发,要求世代相传,出现了我国历史上最早的人口增殖思想。商鞅变法时推行全国人口登记,招徕邻国农民以快速增加人口。至宋代,地广人稀的现象早已不复存在,人口压力渐大,一些知识分子开始提出适度减少人口的思想。但人口增殖的主流思想仍使中国人口不断增加,如明初在全国推行"黄册"制度,以加强户口管理,还把最低婚龄降至男16岁、女14岁。到清末人口突破4亿,控制人口增长的理论才开始受到重视。

——摘编自王孝俊《中国历史人口政策变迁》等

材料二 1894年孙中山表述了他的早期人口思想:“中国已大有人满之志矣,其势已发岌不可终日。”在论及“人满之患”的危害时,他进一步提出:“明之闯贼,近之发匪,皆乘饥饿之余,因人满之势,遂至建筑四出,为善天下。”随着孙中山从改良到改革的思想改变,其人口思想也发生了巨大的变化。“自百姓苍生之众”已不是“人满为患”,而是可以作为宝贵的人力资源,是建设独立富强的有利条件。1924年P中山在演讲中,将人口作为避免亡国灭种的最有效的武器,通过智力培养、爱国主义教育和园民新道德的教育培养革命建设人才。

——摘编自胡绳武、戴鞍钢《论孙中山的人口思想》

树料三 在新中国建立初期,“鼓励”性的人口生育政策促成第一次人口生育高潮的到来,面对生育高韵,政府逐步转向节制生育。50年代中期我国政府开始调整人口政策,1973年7月,国务院创立“全国计划生育领导小组”。1978年“实行计划生育”第一次被写进《宪法》,1980年9月,中共中央公开提出了“提倡一对夫妇只生育一个孩子”的号召,由此在全国狱起了计划生育工作的高潮,计划生育由地方城市全面铺开到城乡全体。1982年,党的十二大把计划生育确定为中国长期实行的一项基本国策。

——摘编自史成礼《中国计划生育活动史》等

(1)根据材料一,概括我国古代人口思想的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出孙中山人口思想的变化并简析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,归纳新中国成立后到80年代人口问题的主要特点及启示。