| A.思想界出现了“百家争鸣”的局面 | B.有些墨家学派成员会使用铁犁牛耕 |

| C.“学在官府”导致墨家不能办私学 | D.原先地位低的“士”阶层开始崛起 |

材料一 秦朝正式确立了宰相制度,丞相地位高,权力大。汉武帝时,鉴于宰相职权过重,就开始重用内朝近臣,到东汉时,在宫中主管收发文书的尚书,开始掌管机要,侵夺外朝相权。曹魏时,尚书台脱离少府,将办事机构迁到宫外,成为独立的中央政务机构。唐高祖设尚书、中书、门下三省为宰相机构,且三省分工明确。宋朝前期实行二府三司制,各自独立、互不统属,均直接对皇帝负责。元朝以中书省为政务中枢,置4个宰相官职:中书令、左、右丞相、平章政事。明朝罢中书省,废宰相,设内阁,因明朝宦官专权,内阁权力受到牵制。雍正时,设军机处,军机大臣多由大学士、尚书、侍郎等四品以上的官员担任,成为辅助皇帝的主要机构。

——摘编自李荣华《中国古代宰相制度的演变及其实质分析》

材料二 辛亥革命后,中国社会出现了有史以来未曾有过的政党政治蓬勃兴起的景象。但民初的政党,不仅不能改变革命后混乱的社会状况,反而使政局变得更加纷乱。辛亥革命并没有改变中国的经济面貌,当时的中国仍停留在小农经济的基础上,清末民初的政党也不是近代资本主义经济成熟的产物。以袁世凯为首的官僚军阀集团操纵着中央政权,地方上的州县多为兵政兼行政,且都掌握在地方豪强手中,他们当然不可能去推进资产阶级的政党统治。政党之间,党争多于联合,个人恩怨超越党见,党派倾轧,内阁的频繁更迭,使民众产生了厌烦心理,从而失去了民众的支持。绝大部分党员对于政党政治的知识性认识往往只是一鳞半爪,只知一些名词而不明其真正含义。

——摘编自李爱峰苏全有《发轫、争斗与失败:中国近代政党历程的反思》

材料三 从新中国成立到党的十一届三中全会,这是我国政治体制模式的建立与发展时期,这一时期,我国在民主建设方面建立了根本政治制度和基本政治制度。从党的十一届三中全会至今,我国人民代表大会制度不断健全,各级人大及其常委会在国家政治、经济、社会生活等方面发挥着越来越重要的作用;划清党组织与政府的职权范围,明确规定“党必须在宪法和法律范围内活动”;伴随经济改革的深化,中央逐步向地方下放了一系列权力;精简机构,转变政府职能,实行人事制度改革;我国在大力拓展基层民主的同时,还特别注重加强保障公民权利的法制建设。

——摘编自何苑《试析新中国民主政治建设的成就与历史经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代宰相制度演变的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国近代政党政治失败的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要说明新中国成立以来民主政治建设的主要成就及历史经验。

材料一:中国古代各时期不同类型科技成果所占比重表(部分)(%)

| 朝代 | 北宋 | 南宋 | 明朝 | 清朝 |

| 理论类 | 4 | 9 | 16 | 30 |

| 实验类 | 12 | 10 | 3 | 1 |

| 技术类 | 84 | 81 | 81 | 69 |

——李思孟《科学技术史》

材料二:与西方人相比,中国古人很少思考那些与物质生产发展无关的抽象问题……李约瑟指出,中国古代数学最大的缺点是缺少严格求证的思想。中国明代的李之藻曾致力于西方数学与中国古算术的对比研究,他同样认为,中国古算术最为缺乏的就是西方那种完整的推理系统。此乃尊崇实用理性的传统使然……古代中国注重功利,重政轻技的传统观念和社会环境只能孕育出诸如农学、天文学、医学、算学等以实用理性为特质的科学形态。

——夏国军《论中国古代科学的特质》

材料三:伽利略(1564—1642年)认为自然科学本质上是实验科学,而实验科学的出发点是观察和实验所得到的结果。在对自然界进行实验研究的过程中,伽利略深信,自然界这本书是用数学语言写成的,不懂得数学的语言,就不能揭开自然界的奥秘。这种科学研究模式,为近代自然科学的发展开辟了广阔的道路。爱因斯坦评论说:“伽利略的发现以及他所应用的科学的推理方法是人类认识史最伟大的成就之一,而且标志着物理学的真正开始。”

——摘编自黄华新《伽利略的科学思维方法论探析》

请回答:

(1)根据材料一,概括指出两宋与明清时期中国古代科学发展的特征。

(2)根据材料二分析了中国古代科技特质,结合所学知识,说明形成这些特质的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析伽利略的科学思想方法产生的主要影响。

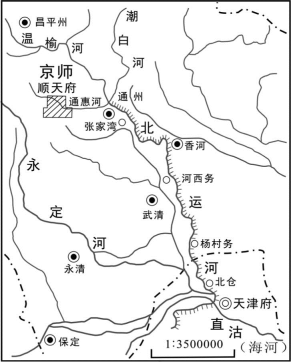

材料一 明清大运河—北京到天津段

材料二 元明清时期,京杭大运河的北京通州到天津段称为北运河,天津到山东临清段称为南运河。北运河和南运河在天津交汇,经海河入渤海。元朝在天津设海津镇,是军事重镇和漕粮转运中心。1404年,明朝在直沽设卫,史称“天津卫”。1725年,清朝将天津卫改为直隶省的天津直隶州。1734年,升为天津府。

材料三 明清时期,大运河是当时经济的“生命线”,承担着数百万石的粮食及其它物资的运输重任。明清时期,一大批运河城市发展起来。运河沿岸的城市中均建有府学、州学、县学、文庙、贡院、书院、藏书阁。运河城市的人口结构中,商人和手工业者人数占多数。1842年,英军夺取了京杭大运河与长江交汇处的镇江,封锁了清朝的漕运。道光帝被迫与英国签订《南京条约》,漕运恢复。1853年后,太平天国占据南京和安徽沿江一带十多年,运河漕运被迫中断。1855年,黄河改道后,运河山东段逐渐淤废,从此漕粮主要改经海路运输。1872年,轮船招商局在上海成立,正式用轮船承运漕粮。1904年,漕运总督被撤废。1911年,津浦铁路(天津到南京浦口)全线通车,从此京杭大运河以及沿线城市的地位一落千丈。新中国成立后,对大运河进行了大规模整修,使大运河部分河段重新发挥航运、灌溉、防洪和排涝的多种作用。2002年,京杭大运河成为“南水北调”东线工程的通道。2006年,京杭大运河成为第六批国家级文物保护单位。2014年,京杭大运河被列为世界文化遗产。

(1)依据材料一和材料二,简述天津兴起的原因。

(2)结合材料三和所学,解读明清以来京杭大运河的兴衰。

材料一 《诗经·小雅.北山》:“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。”

材料二 清朝前期真正开启了边疆与内地“一体化”的历史进程,消除了千百年来自“三北”(东北、北部与西北)的“边患”变成和平的边疆;把一个横行大草原的强悍的蒙古族变为能与其他各族共处的和谐民族,把一个远离中华传统文化的藏民族拉近了距离,密切了与汉满民族的关系。清代继承和发展了秦汉以来的“大一统”思想,以新的民族“大一统”观念为指导,较成功地解决了二千多年来困扰历代王朝的边疆“内患”问题,促进了国家的统一。空前“大一统”的多民族国家至清代最后完成,这是中国封建社会数千年发展的一个大结局。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)依据材料一,概括先秦时期“天下”所指的范畴。并结合所学,从空间角度简述秦始皇开拓“天下”的主要史实。

(2)根据材料二,概括清朝前期缔造空前“大一统”多民族国家的原因。

材料一 古罗马伴随着对外征战和城市的扩大,曾发生过多次瘟疫。但当时罗马人把瘟疫的发生与神罚联系起来,于是大量修建神庙,定期向神献祭,而医疗和医生都得不到重视。医疗条件的限制使罗马人相信对疫病的预防胜于治疗,他们认为最佳的预防方式是卫生清洁,于是在罗马城修建大量的公共浴场和公共厕所,修建了许多输水和排污管道,成立了水务委员会作为维护城市用水的机构,并催生出与之配套的公共卫生法。

——摘编自刘琳琳《古罗马城输水道、排水道的建设及其对公共卫生的意义》

材料二 1831和1848年英国曾爆发了两次霍乱,当时正值大量农村人口涌入城市,拥挤的住房、恶劣的卫生环境加剧了霍乱的流行,导致大量人口的死亡。以查德威克为代表的医疗卫生改革者们认为,预防疾病要比遭受这些疾病带来的后果更划算,他们推动议会在1848年通过了《公共卫生法案》,组建了由中央到地方的公共卫生机构,建立起了城市的供水和排污系统,推动了公共卫生基础设施的建设,英国的公共卫生运动就此展开。

——摘编自毛利霞《19世纪中叶英国霍乱与公共卫生运动的兴起》

(1)根据材料一、二,概括古罗马和英国在疫病防治方式上的共同特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析19世纪中叶英国公共卫生运动兴起的原因及其历史意义。

材料一 19世纪中期,中国官绅承受西方所加的冲击,并被迫采取应变的对策。19世纪后半期,中国先知先觉之士认识到中国正面临数千年来一个巨大的变局,将产生一个从所未见的创新机运。

——摘自王尔敏《中国近代思想史论》

材料二 甲午战后的几年,是中国思想界的一个很重要转折期,从这时开始,中国才比较正规地迈进到自觉理智地向外国学习的历史进程。国人对西学的领悟从感性的“力”的浅层次,深入到理性的“智”的层次,并进而引起了西方思想文化和中国传统思想文化的第一次大融合。

——摘自袁行霈等主编《中华文明史》第四卷

材料三 1917—1923年的思想革命,代表了中国对西方冲击的第三阶段回应,这一阶段的思想觉醒,标志了从传统的中国基础向完全西化的进一步转变。但它的主要成功,在于引进了西方的思想和摧毁了中国的传统,而不是创造了新的思想体系和新的哲学学派。

——徐中约《中国近代史》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出19世纪中期,官绅为应对“变局”提出的策略;19世纪后半期,先知先觉之士抢抓“新机运”的表现。以此判新时代的主题。

(2)据材料二并结合所学知识,分析国人对西学的领悟由感性到理性转变的原因;指出西方思想文化和中国传统思想文化第一次大融合的成果。

(3)据材料三结合所学知识,指出促使民众思想觉醒的介质及典型事件。

(4)综合上述材料,概括中国近代思想变化的特点。

| A.宗法“家国同治”思想发展的必然产物 |

| B.君主专制加强对思想统一要求超越前代 |

| C.社会发展推动士人阶层认识自我的结果 |

| D.治家思想受时代风尚的影响发生新转型 |

9 . 儒家思想历经发展改造成为中国传统文化的主流思想,为中华文明做出了贡献。阅读下列材料,回答问题。

材料一宋代在哲学方面突破了五代以来沉闷墨守的局面,伴随通经致用,讲求义理以及疑古思潮的兴起,出现了周敦颐、程颐、程颢、朱熹、陆九渊为代表的理学等诸多流派……宋儒诸子融汇各家,援佛入儒,建构成新儒学体系,不仅升华了抽象思辨,而且高扬士人刚健挺拔的道德理性和节操意识

——杨迪《如梦如幻的大宋王朝》

材料二斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说儒家学说取得了非凡成功。一个原因,它在道德上为当局和社会不平等所作的辩护,很受统治者和富人欢迎。而且,其高度的道德原则为现状提供了较纯粹的世袭权力更牢固的基础,从而对改善政治和社会关系起了不断的促进作用。儒家学说取得成功,还因为它合乎时机。它为中国和东亚大部分地区提供了儒家生活方式的准则,并作了合理说明。结果,在长达二千多年的时间里,它一直充当中国文明的基础。

材料三东西方的思想碰撞

(1)据材料一指出宋代理学兴起的原因,

(2)据材料二分析“儒家学说取得非凡成功”的原因。

(3)两位思想家在关于“人”和“道德”方面各有何名言?他们都重视什么问题?