材料一 大英博物馆是世界上第一座国家博物馆。从19世纪开始,议会出资以国家力量收购了来自国内外的大量藏品,将大英博物馆原有的勋章、自然和人工制品部拓展转化为东方古物、希腊罗马古物、钱币与勋章、英国与中世纪古物等部门。同时,国家将博物馆定义为一个重要的公众教育机构,取消了严格的参观人数和参观资格限制,尽最大可能让英国的每个民众都能够便利地在大英博物馆参观或者学习,儿童和妇女也都获准进入大英博物馆阅览室,博物馆的受众慢慢由精英向大众转变,大英博物馆真正成为一个文化、教育空间。

——摘编自洪霞、谢小琴《从精英掌控到大众文化空间——19世纪上半叶大英博物馆的建构与功能转换》

材料二 洋务运动时期,一些中国官员在参观了外国博物馆后正面肯定了其对开启民智的积极作用,维新派更是提出了开设博物馆的具体设想。实业家张謇意识到保护民族历史文化遗产的意义,于1905年创办了以“为本校师范生备物理上的实验,为地方人民广农业上的知识”为宗旨的南通博物苑。在该时期,中国博物馆多以介绍各行业发展状况的“劝业型”和传播自然科学知识的“教育型”为主,以为富国强民之助,人们更看重博物馆的传播教育功能而非收藏特性。1933年,国民政府决定在南京建立中央博物院,下设自然、人文和工艺三馆,并明确提出“自然馆中……求其利用中国材料。人文馆中,求其能系统地表示世界文化之演进,中国民族之演进。工艺馆中,表示物质文化之精要,尤其关于国防者,用以激励国人”。20世纪40年代,中华民国教育部通令全国,要求各省都要成立科学馆、博物馆,新中国成立后不少省博物馆就是在原科学博物馆或科学馆基础上重建的。

——摘编自黄春雨《传统文化与现代化视野下的中国博物馆发展史》

材料三 近些年来,除去来自联邦基金会的少量拨款外,美国公、私立博物馆的事业经费基本都依赖自筹。美国政府规定,向文教事业捐款可获得减税优惠,因此多数博物馆能够从社会上募集到大量捐款。在举办专题展览等活动时,博物馆常常在宣传材料中提及赞助者名称,并举办招待会,以此争取企业的经费捐助,或要求企业承担某项工作,如免费为展览印刷图册等。美国几乎所有的博物馆都实行会员制度,会员每年缴纳会费,即可享受免费进馆、购物折扣等优待。在文物保护、展览讲解及各项研究工作中,美国博物馆都引入义工参与,既有利于减少运营成本,又密切了博物馆与公众文化生活的联系。

——摘编自王宏钧主编《中国博物馆学基础》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出大英博物馆藏品的来源,分析19世纪上半叶大英博物馆发展变化的背景。(2)根据材料二并结合所学,分析近代中国博物馆兴起的原因。

(3)根据材料三、指出美国博物馆解决资金短缺问题的途径。

(4)结合上述材料,总结近代以来博物馆发展的历史经验。

材料一 中国古代,在自然经济之上,形成了家国合一的宗法伦理。中国法紧随宗族制成为道德执行工具,维护宗法等级是中华法系特质。春秋战国,礼崩乐坏,法家产生,其典型观点“生法者,君也,守法者,臣也,法于法者,民也”。中国古代权力观念发达,所谓法,一是刑法,二是官僚机构组织法,形成了异常发达的以公法为主的法律体系。法治作为德治补充,为人治服务。

——摘编自《中国古代的“依法治国”》

材料二 随着日耳曼人建立的西哥特王国经济社会生活的进步,各族人之间逐渐寻求一些共识性法律原则和精神,这些共识日久天长后便又成了约定俗成的习惯法。自7世纪以来,西哥特王国历朝都力求制定一种既适用西哥特人又适用罗马人的普通法,因此,不断编撰法典。这些法典移植了《民法大全》中的具体法律条款。这种普通法体系表明:一方面是封建王国为了缓和民族矛盾,对罗马人的让步;另一方面是随着哥特人受先进地区罗马文化熏陶的加深。公元895年特里布宗教大会又允许在婚姻等方面共同采用教会法规定的原则。公元932年版本的《西哥特法典》成为推行普通法体系的大成。

——摘编自张学仁《浅谈罗马法与日耳曼法的融合》

材料三 《法国民法典》(1804摘编)

第8条所有法国人都享有民事权利。

第537条除法律规定的限制外,私人得自由处分属于其所有的财产。

第1134条依法成立的契约,在缔结契约的当事人间有相当于法律的效力。

前项契约,仅得依当事人相互的同意或法律规定的原因取消之。

(1)根据材料一、概括中国古代法治的特点。(2)根据材料二并结合所学,概述西哥特王国建设“普通法体系”的历史背景。指出日耳曼法的发展在法律方面的作用。

(3)材料三体现了哪些立法原则?结合所学知识,分析《法国民法典》得以颁布的社会背景。

材料一 先秦儒学是在特定的时代气候之下,植根于前代文化的丰厚土壤而成长起来的。它既承担着前代文化传统传承接续的历史使命,也必须回答当时社会所面临的实际问题。春秋时代剧烈变化着的中国社会,在政治、经济、军事、伦理、文化等方面都向当时的思想家们提出了许多迫切需要解决的现实问题。这些问题大多是由于生产力发展到一定水平之上以后,人群之间的社会关系、社会交往、社会组织日趋复杂化而引发出来的,而其核心问题是社会政治与伦理道德问题。这也是先秦儒学所要着重解决的问题。

——摘编自徐克谦《先奏儒学及其现代阐释》

材料二 韩非子曾说:“世之显学,儒、墨也。”然而,实际情况却复杂得很。孔子为了宣传自己的学术理想,寄希望于周游列国,却以失败告终;孟子时代,则是“杨朱、墨翟之言盈天下”;秦始皇更是实行了“焚书坑儒”的决策。虽然,汉初儒学偶有机会露面,但很快就被道、法强势逼退,至汉武帝时,这一局面才逐渐被打破。公元前134年,董仲舒在武帝举贤良对策中崭露头角,并提出“邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣”的主张,获得汉武帝的采纳,“五经”成为法定的经典。

——摘编自钱耕森《董仲舒:儒学发展史上的一座丰碑》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明先秦儒学产生的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简述先秦至汉代儒学地位的变化,并分析这一变化产生的原因。

材料一 四家在争辩中相互吸收、渗透,发展了相互联结的一面。而这主要是由它们是同一族类的文化以及他们学说中都关注现实的社会人生问题所决定的……政治主张泾渭分明的儒法两家,却在主张中央集权的大一统和等级制问题上不谋而合。在人生理想和处世态度方面,儒、墨、法各执一端,却又都主张积极进取,有所作为。

——摘编自李宗桂著《中国文化导论》

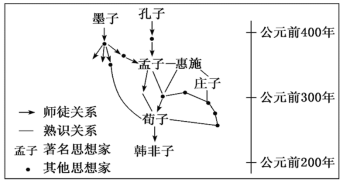

材料二 《诸子百家关系图》

——摘自[美]菲利普·费尔南德兹-阿迈斯托《世界:一部历史》

材料三 作为思想启蒙的五四新文化运动,批判的是中国传统文化中为封建统治者服务且有碍于社会发展的成分,批判的矛头直指以封建统治者意识形态出现的儒家学说。但必须注意,这种批判是在民族危亡时进行的,它不是纯学理意义上的一般学术批判,而是以文化为切入点,以实现民众启蒙、民族独立和国家解放为目的社会运动。这就决定了这种批判不可避免地带有强烈的偏激色彩和以偏概全的倾向,但这种倾向恰恰是五四知识分子“天下兴亡,匹夫有责”的政治责任感和自觉担当意识。

——沈永刚《论五四新文化运动对中国传统文化的批判和传承》

材料四 伴随着社会主义市场经济的初步确立,20世纪90年代中期迎来了第一波“国学热”。社会转型需要一种与革命时代不同的意识形态,由此促进的文化转型,构成了现代文化景观的大背景。踏入21世纪以来,全方位的国学热四面兴起并持续升温,其中媒体的参与固然起了很大作用,而来自民间的对传统文化的热情和需求扮演了主要的推动力量。目前的国学热兴起的原因,在于中国现代化进程快速和成功的发展,及其所引致的国民文化心理的改变。

——摘编自陈来《中华文明的核心价值:国学流变与传统价值观》

(1)材料一、材料二 体现了战国时期思想文化领域的什么特征?结合上述材料和所学知识,概括呈现上述特征的原因。

(2)根据材料三并结合所学知识说明应如何正确评价新文化运动。

(3)根据材料四,指出90年代“国学热”出现的经济背景。综合以上材料,谈谈你对中华传统文化的认识。

材料一 武帝时,令各地诸侯王在封地之内分封弟子,由中央政府给予名号。划分全国为十三州,每州设刺史一人,直接代表皇帝监察十三州的高官乃至诸侯王。采用逐步将外廷权力转移至内廷的方法,文书、奏章、政令一概由内廷官吏执掌。在全国各地设盐官38处,铁官48处,均统归大司农管辖直属中央政府。

——摘编自林永光《试论汉武帝的治国为政之道》

材料二 大部分行省的辖区包括今天的二到三个省,远远超过以前王朝的一级地方行政区。这种情况适应了元朝疆域辽阔的特点,避免了中央与地方空档过大状况的出现,做到上下结合、浑然一体。行省于地方事务,凡军、政、财权无所不统,与宋朝分割地方权力的制度明显有异。这种情况很大程度上渊源于元朝特殊的民族征服背景。中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。行省官员中仅有主要长官能掌握军权,而这类职务通常不授予汉人,因此地方权重之弊可以通过民族防范、民族控制得到部分弥补。

——摘编自张岂之《中国历史·元明清卷》

(1)根据材料一概括汉武帝治理国家的主要措施,并结合所学知识分析这些措施的意义。

(2)根据材料二,概括指出元代行省的特点以及它形成的原因。

材料一

——根据《新中国初期的外交成就》整理

材料二 (1968年)差不多在尼克松提出其以“收缩”为主要特点的“尼克松主义”的同时,苏联领导人则提出了旨在对其他社会主义国家的内政进行干涉为主要内容的“勃列日涅夫主义”。……毛泽东审时度势,提出了“反对两霸,侧重打击苏霸”的战略方针。

——《新中国外交战略六次演变历程:60年的调整和创新》

(注:“尼克松主义”的主要内容:(1)把建立同盟国的“伙伴关系”作为美国对外政策的基石。(2)以实力为后盾,以谈判为手段,用缓和代替冷战,维持美苏之间的均势,巩固美国的战略地位。(3)利用中国制约苏联,在中、美、苏之间开展“三角外交”。(4)在第三世界缩短战线,加强重点。)

材料三 1983年11月邓小平指出:“我们这样的一些国家采取独立自主的外交政策是十分重要的。”1984年5月,邓小平更加明确地指出:“中国的对外政策是独立自主的,是真正的不结盟。中国不打美国牌,也不打苏联牌,中国也不允许别人打中国牌。中国对外政策的目标是争取世界和平。在争取世界和平的前提下,一心一意搞现代化建设,发展自己的国家,建设具有中国特色的社会主义。”习近平总书记在2013年召开的周边外交工作座谈会上指出:中国周边外交的基本方针,就是坚持与邻为善、以邻为伴,坚持睦邻、安邻、富邻,突出亲、诚、惠、容的理念。

(1)材料一反映了新中国实行什么外交政策?依据所学分析实行这一外交政策的背景。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析60年代末毛泽东调整外交战略方针的原因。根据这一战略方针,70年代初中国在外交上采取的重大举措是什么?

(3)依据材料三,概括指出新时期我国实行的外交政策与外交方针。

(4)结合上述材料及所学知识指出新中国建国以来中美关系的的演变趋势并分析每一阶段的原因?

材料一 中国医药文明,是中华文明的重要组成部分。商周时期,己建立医事管理制度,医巫分业、医疗分科。春秋战国以后,再没有出现过鬼神观念统治医坛的情形,医学战胜了巫术,成书于汉代的《黄帝内经》,以阴阳五行学说解释人体的生理现象和病理变化,阐明人与自然的有机联系。张仲景“勤求古训”“博采众方”,著《伤寒杂病论》,提出辩证施治,奠定了中医临床学基础。公元5世纪,创立医学教育体制,使医学教育逐渐由师徒、父子传授制,过渡到官办医学校的教育。在政府的鼓励下,在“不为良相,愿为良医”的思想指引下,读书人逐渐改变了“医为小技”之观念,促进了中医学理论与技术发展。明朝李时珍所撰的《本草纲目》是一部中医药学的总结性著作,被誉为“东方药物巨典”。

——摘编自李经纬《中医史》

材料二 文艺复兴以后,西方医学开始由经验医学向实验医学转变,先后建立了人体解剖学、病理解剖学、细胞病理学等。鸦片战争后,西医大量传入中国,教会医院逐渐成为和教堂一样引人注目的教会标志,它们为外国驻军、商人、侨民服务,同时救治中国病人。教会医生和本国教会组织联系密切,能即时输入新技术,使教会医院在中国保持技术优势。治疗范围涉及眼科、内外科、骨科、牙科等。1850年,英国医生合信出版了《全体新论》,成为向中国人讲授西医的重要著作^1915年,在华教会医学校有23所,护士学校、药学校等有36所。1921年,北京高校开展卫生教育运动,由北京教会医学会指导,北京大学负责,北京协和医学院学生利用暑假做关于公共卫生的演讲。西医传入,中医一统的局面被打破,近代中国人医药观逐渐多元化,一些激进入士推崇西医,甚至视中医为伪科学,逐渐形成“西医在朝,中医在野”的局面。

——摘编自傅维康《中国医学通史近代卷西医篇》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括传统中医药学的特点及其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代以来西医大量传入中国的背景及其影响。

材料一 “行仁政而王,莫之能御也。”“处无为之事,行不言之教。”“明法者强,慢法者弱。”

(1)概括材料中的三种主张。结合所学知识,分析这些主张出现的政治经济背景。

材料二 “《春秋》大一统者,天地之常经,古 今之通谊也。”“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

——《汉书•董仲舒传》

(2)依据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征。结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。

材料三 唐代儒学较多地吸取了佛教和道教的思想。而盛行于唐代的佛教,既有本土发展起来的禅宗,也有从天竺引进的法相宗,还有中印合璧的天台宗等。唐代敦煌壁画中的飞天形象,是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素的混合物。唐代大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》,则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素。

——张国刚《唐代开放与兴盛的当代思考》等

(3)依据材料三概括唐代思想文化的特点,并结合所学知识分析其形成的原因。

(4)综上,谈谈你对思想文化发展进程的认识。

材料一 从接受康有为的学说开始,梁启超的理想便是改革封建王朝,使之变成君主立宪制的资产阶级国家:1899年至1903年的激进,与当时国内的政治形势密切相关,由于戊戌变法的和清廷的顽固保守,梁启超转而接受孙中山革命派的激进方案……1905年以后他的政治态度复归于保守,重新鼓吹起改良与立宪。在袁世凯复辟帝制的关键时刻,梁却又拒绝诱惑、不怕威胁,坚决维护民主共和。

——摘编自杜先菊《梁启超一生中的“变”与“不变”》

材料二 孙中山说,欲救亡图存,“革命为唯一法门”。即认为不推翻清王朝,中国决无生存于竞争世界的希望……共和制度是当今世界上最好的制度,中国应当取法乎上,直接建立共和制度,“方才是人类的进步”。还提出,中国可以借鉴外国经验教训,“举政治革命、社会革命毕其功于一役”。

——汤奇学《孙中山的社会进化思想述评》

材料三 1938年,毛泽东在《论新阶段》的政治报告中,第一次向全党提出“马克思主义中国化”号召,他认为:“离开中国特点来谈马克思主义,只是抽象空洞的马克思主义。因此,马克思主义中国化,使之在其每一个表现中带着必有的中国特性,即是说,按照中国的特点去运用它,成为全党必须解决的问题.”

——摘编自《论毛泽东对马克思主义中国化的历史性贡献》

(1)材料一中梁启超一生中的“变”与“不变”指的是什么?概括梁启超政治思想多变的主要原因.

(2)根据材料二,归纳孙中山挽救民族危机的策略。并结合所学知识,概括孙中山为践行“社会进化”思想进行的政治努力。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括毛泽东提出“马克思主义中国化”的背景,并依据所学知识说明马克思主义中国化在中华人民共和国成立初期的具体表现。

10 . 阅读材料,回答问题。

材料汉初郡国铸币出现失控,放民铸钱成为汉景帝时期七国之乱的原因之一。汉武帝登基以后,虽然延续“文景之治”有过的一段“京师之钱累巨万,贯朽而不可校”的短暂丰盈时光,但是社会财富逐步集中到少数从事冶铁、铸钱、煮盐的富人手中,富商大贾囤积财富、奴役穷人,以至国家财政出现了入不敷出的困局。出于中央政府经济管理和政治统治上的需要,汉武帝十分重视解决币制问题……以上林三官五铢钱的推行为标志,一举解决了困扰西汉金融多年的私铸、盗铸问题,一方面将地方的铸币权重新统一于中央,另一方面稳定了金融,基本解决了汉初以来一直未能解决的币制混乱问题,至此西汉的币制改革取得了较大成功。

——摘编自夏日新《汉武帝六次币制改革》

(1)根据材料,概括指出汉武帝进行币制改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析汉武帝币制改革的积极作用。