| A.宋朝反对享乐奢靡之风 | B.宋朝经济水平显著提高 |

| C.唐朝社会贫富差距悬殊 | D.宋朝社会更加开放包容 |

| A.呈现平民化和世俗化的趋势 | B.可用于证实周王权与神权相结合 |

| C.内容虚构对历史研究无价值 | D.是中国古代浪漫主义文学的源头 |

| A.丰富了古代诗歌的体裁 | B.体现出对藩镇割据无比痛恨 |

| C.反映了唐代经济的繁荣 | D.有利于加强国家认同的观念 |

| A.跃进大别山,揭开战略反攻序幕 |

| B.淮海战役,民众支援取得胜利 |

| C.平津战役,北平和平解放 |

| D.渡江战役,国民党大陆统治覆灭 |

材料 木兰形象最早来源于南北朝时期的叙事诗《木兰辞》,该诗讲述了木兰代父从军的故事。以下作品均是以木兰为原型进行的创作。

| 时间 | 作品 | 主要片段 |

| 明代 | 杂剧《雌木兰 替父从军》 | 花家女子木兰因父亲年老而易装从军,参与征讨黑山叛军的战役,最终凭借高超武艺生擒贼首豹子皮,得胜回朝,后辞去官职与王郎成亲。 |

| 1939年 | 电影 《木兰从军》 | 木兰从军所去之地为匈奴所在严寒之地。木兰提出“不许贪赃枉法,不许欺侮百姓,不许临阵脱逃,不许徇私舞弊”等军纪。后来,她识破匈奴诡计,大败匈奴。 |

| 1956年 | 豫剧电影 《花木兰》 | 木兰从军路上,同伴一直抱怨:“为什么倒霉的事,都叫男人来干?女子们在家中坐享清闲。”木兰大声争辩:“刘大哥讲话理太偏,谁说女子不如男。男子打仗到边关,女子纺织在家园……有许多女英雄也把功劳建,为国杀敌代代出英贤,这女子们哪一点不如儿男!” |

| 1998年 | 迪士尼动画片 《花木兰》 | 木兰被发现是女儿身后,被大军遗弃在冰天雪地中,这时的她异常沮丧。宠物木须龙安慰她,她是为了救父亲才到这种地步的,而她回答:“或许我并不是为了爹爹,也许这么做是想证明我自己有本事,这样往后再照镜子,就会看见一个巾帼英雄。” |

——摘编自刘婷《中西方“花木兰”形象的建构》等

请从材料中提出一个论题,结合所学知识,加以论述。(要求论题明确,持论有据,表述清晰)

材料 袁枚(1716~1798),字子才,浙江钱塘(杭州)人,乾隆四年进士。挚友蒋士栓讥讽西施、杨妃误国误民,袁枚以诗力驳“女祸论”,追问男性在亡国中的责任。袁枚把戕贼儿女之手足为美的行为比作“火化父母之骸骨以求福利”。朋友托他代为访美,却拳拳于弓鞋大小。他讥讽友人:“仆见乞丐之妻,担水之妇,其脚无不纤小平正,使足下见之,其皆认作西施毛嫱,而纳之后房呼?”章学诚对袁门女弟子吟诗作诵极为反感。袁枚则回击:“陋哉言乎!圣人以《关雎》《葛覃》《卷耳》冠《三百篇》之首,皆女子之诗”。袁枚反对“女子无才便是德”,又感叹才女多无寿或婚姻不幸。鉴于此,袁枚在娶妾之事上力求美貌,家中粉黛成行,却很少能解吟咏者。

——据宋燕《袁枚两性关系观与女性观研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括袁枚的女性观。

(2)根据材料并结合所学知识,概括袁枚的女性观产生的背景,并简要评价。

| A.通过禁绝异端达致思想一统 | B.糅合百家形成新的儒学体系 |

| C.借助儒法结合实现君权巩固 | D.矛头指向道家改变无为局面 |

材料一 秦统一六国之后,在政治、经济、文化等方面采取一系列巩固统一的措施。这些措施都是国家大一统的基本要素,是国家强力能够控制的要素。但有些东西是国家强力机构很难驾驭的,特别是在战国刚结束的秦朝初年,百家仍然在争鸣中,思想领域内极度混乱,而一个国家能在多大程度上统一,最主要的条件是能在多大程度上形成共同的价值观,而思想混乱是形成共同价值观的大敌。

——摘自百度百科词条《焚书坑儒》

材料二 臣请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏诗、书、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语诗书者弃市。以古非今者族。吏见知不举者与同罪。令下三十日不烧,黥为城旦。所不去者,医药卜筮种树之书。若欲有学法令,以吏为师。

——摘自司马迁《史记·秦始皇本纪》

材料三 董仲舒向汉武帝建议说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。······臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——摘自《汉书·董仲舒传》

(1)三则材料反映了思想界怎样的发展的趋势?原因何在?(2)据材料二、三,概括秦汉为实现思想统一采取的主要措施。结合所学知识,分析二者影响的不同之处。

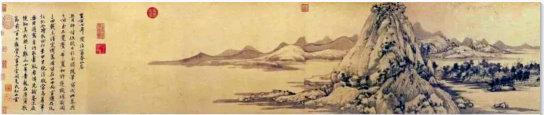

| A.表达了其回归自然的生活态度 | B.重视形似体现了现实主义画风 |

| C.反映了文人画注重写意的特点 | D.体现了元代市民阶层文化需求 |

材料一 王安石积极倡导科举以经义取士,并把《孟子》列为考试科目之一,以改变“闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所不习”的状况。他把改革科举看成是“一道德”,即统一思想,造就改革派人才的主要途径。照宁四年二月,王安石在所拟改革科举的中书礼子中,认为:“古之取士,皆本学校,道德一于上,习俗成于下,其人才皆足以有为于世。”因此他提出“宜先除去声病偶对之文,使学者得以专意经义”。“贡举新制”规定,应举人不再考试诗赋、帖经、墨义之类,而以《诗》《书》《易》《周礼》《礼记》为本经;《论语》《孟子》为兼经。第一场选考本经中的一经,第二场考兼经,都要“务通义理,不须尽用注疏”:第三场考论,第四场考时务策。同时废罢明经诸科,另设明法科,凡是原先应试明经诸科,而又“不能改试进士”科的,考明法科,“试以律令《刑统》大义断象,中格即取”。新的明法科,时称新科明法。

——摘编自白寿彝著《中国通史》

材料二 变法为旧党所反对。他们的理由是:诗赋水平高低容易评判,策论弄虚作假也难知道,因此看卷子难了;以学问论,经义、策、论,似乎较诗、赋为有用,以实际论,则诗赋与策、论、经义,同为无用。他们主张科举继续以诗赋为主。

考试是从前读书人的出身之路,所考内容非其所习,科举之人,是要反对的。于是至元祜年间回复旧法,而熙宁之法复废。但又有一班只习于新法的人,也要加以反对。于是折衷其间,分进士为诗赋、经义两科。南宋以后,遂成定制。

——摘编自吕思勉《中国通史选举》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括王安石改革科举制的特点、教育改革的核心思想。

(2)根据上述材料并结合所学知识,说明王安石改革科举制的意义。