材料一 阿拉伯统治者虽然崛起于文化落后的阿拉伯半岛,但他们高度重视先进民族的文化,这直接体现于阿拉伯帝国民族政策在文化领域的内容。尽管在帝国统治时也发生过多次对“文化人”的杀戮与迫害,但只要文化与学术活动不涉及王权与哈里发统治,统治者都是大力提倡的。

——摘编自张咏梅《论阿拉伯帝国的民族政策与文化繁荣》

材料二 印加帝国在地理上有紧紧连成一个整体的完整的道路系统,其中有几百公里道路至今仍可通行。当时的通讯靠由驿站和信差组成的综合系统维持。复杂的朝廷仪式和基于太阳崇拜的国教,进一步促进了帝国的统一。帝国的其他统治方法还包括将土地、矿产和牲富收归国家所有;编制详细的人口普查表,以增加税收和扩充军队。毫不奇怪,印加帝国被认为是有史以来世界上最成功的集权主义国家之一。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺断《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析阿拉伯帝国文化繁荣的原因。(2)根据材料二,归纳印加帝国统治的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对古代文明的看法。

材料一 美国于1828年开始修筑第一条铁路。从19世纪50年代起,美国的铁路建设就快速发展起来了,不仅铁路线路越来越长,还出现了铁路建设的一体化趋势,即铁路建筑的重点转向发展联运线路,以便于远距离地运送货物和旅客,同时也便于对铁路交通流量和收费标准的管理。从此,美国人口居住的主要中心都通过各铁路线联接起来了。到1870年,美国的铁路体系已不再是地方性的,而成为全国性的了。

——摘编自胡才珍《略论第二次科技革命与人类社会互动手段的现代化》

材料二 日本人起初不欢迎铁路,视铁路为“怪物”,群起反对。被迫开放国门后,德川幕府曾派代表赴欧美等地,直接体验了火车带来的便捷。明治政府成立后,伊藤博文等人极力呼吁铺设铁路,以京滨铁路建筑“比较容易,费用相对较少,收支状况亦最为有利,并在政治、文化方面取得很大的启蒙效果”为由,力主将其放在优先位置。京滨铁路作为日本第一条铁路,于1870年4月动工,1872年10月全线竣工。该铁路的建成大为改变日本人民对铁路的错误认知,并为日本培养了一批铁路建设人才。

——摘编自祝曙光《日本铁路的诞生》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪中期美国铁路建设快速发展的原因。(2)根据材料二,指出与美国相比,日本近代铁路建设的不同之处,并结合所学知识分析日本近代铁路建设的历史作用。

材料 现代外交制度是主权国家运行中的重要环节。随着外交政策的成长、国内现代化的发展以及国内舆论对外交事务的日益重视,外交决策模式在内外力量的共同推动下,其制度化水平有了长足的发展。

1949—1976年,很多外交决策往往通过外交部或者其他外事部门上报文件由毛泽东和周恩来圈阅的方式决策。邓小平在1977年恢复工作之后,几乎天天要审阅外交部的请示报告,甚至连为法国学生开办暑期汉语培训班、援助肯尼亚体育综合设施之类的事务都要经过邓小平的批示。

20世纪80年代,在邓小平的积极推动下,一些事务性政策、例行性政策、常态性政策的决策权力被下放,明确规定只有那些牵涉重要国家利益的战略性议题必须交给中央决策讨论,其他一些次要的外交政策议题可在国务院常务会议上或者由外交外事部门决定。

20世纪80年代以来,许多重要的外事决策往往由外交部、外经贸部、文化部等部委甚至司局级单位经过讨论达成共识后形成部委的意见和政策。

——摘编自赵可金《中华人民共和国外交制度变迁的理论阐释》

(1)根据材料并结合所学知识,概括改革开放以来中国现代外交决策方式变化的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析改革开放以来中国现代外交决策方式变化的意义。

材料一 下表所示是戊戌变法时期推行的措施。

| 措施 | |

| 政治 | 准许官民上书言事;裁汰冗员,废除旗人寄生特权 |

| 经济 | 保护农工商业的发展;裁撤驿站 |

| 军事 | 改习洋操,扩建海军,实行征兵制;裁撤绿营 |

| 文教 | 开办京师大学堂,兼习中西科;开设经济特科;废除八股,改试策论 |

——摘编自《中国近代现代史(上册)》人民教育出版社2003年6月1日第1版

材料二 1898年,晚清时期维新派依托光绪帝进行了一场自上而下的资产阶级改良运动。针对变法运动的形式,变法者的缺点有三:其一、“卷入经学纷争之无益”“徒然增加了意识形态的争议性,转移了人们的注意力,加大了政治体制改革的难度”;而且“学术不正又引发人品不端的联想,继而又使人对康有为改革的动机产生了怀疑”;其二、“全变战略之失宜”“徒然增加了改革的难度和加大了反对派的力量”;其三、“躁进举措之不当”,增加了对立面,削弱了改革派的力量……戊戌维新在中国现代化过程中占重要地位。戊戌变法时颁布了一系列经济、文化方面的措施,具有一定进步意义。

——摘编自近代史研究编辑部《戊戌维新运动研究的回顾与前瞻学术座谈会综述》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出戊戌变法措施的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析戊戌变法失败的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,概括指出“戊戌维新在中国现代化过程中占重要地位”的历史依据。

材料 长江流域是我国古代“陶塑”艺术的重要起源区。新石器时代,浙江余姚河姆渡遗址出土了最早的陶塑小猪。商代青铜工艺的制作带动了“陶塑”艺术的发展,到战国时期,“陶塑”工艺已具备相当成熟的技术,为“瓷塑”艺术发展奠定了基础。

唐代“陶塑”发展到高峰之后,“瓷塑”艺术开始兴旺,逐渐取代“陶塑”且普及到生活、艺术等多个领域。宋室(宋廷)南迁后,很多北方官窑的工艺被工匠们带到南方,江西景德镇逐渐成为宋代的制瓷中心和“瓷塑”中心。南宋以后社会动荡,一部分知识分子转向从事自立的艺术劳作,充实了画匠、塑匠、雕刻匠的社会队伍,产生了很多有影响力的艺术作品。此时,“塑造”与“雕刻”的艺术表现共同影响着陶瓷“塑造”水准,如江苏宜兴紫砂雕塑艺术就体现了各行业相互影响的迹象。

宋元明清时期,在雕塑艺术创作上有很多“瓷塑”作品进入寺庙殿堂、富绅豪宅。景德镇的“胡人牵马俑”、元代的青花釉里红,再到清代“瓷塑”工艺的发展都是唐以后“瓷塑”艺术的结晶。明清时期,在景德镇的陶瓷商贸活动中,陶瓷产品以其所承载的中国传统“雕塑”艺术工艺与文化形式传播到东亚、东南亚乃至更远的地方。

——摘编自向颖《浅谈中国古代陶瓷雕塑艺术的发展》

(1)根据材料并结合所学知识,概括长江流域传统雕塑艺术的变化并分析其原因。(2)根据材料并结合所学知识,分析长江流域瓷器外销的深远影响。

材料 汉末迄魏晋,经学衰微,“章句渐疏”,士人多以“浮华相尚,儒者之风益衰”。魏晋之世,玄学流行。玄学把儒家传统的性命原则、理想人格等与道家思想结合起来,终于使儒学与它的“王道”理想相背离,使儒学成为“外王”之道而非“内圣”之学,儒学陷入困境。东晋南北朝时期,佛、道二教倡兴势头猛起并足以与儒学相抗衡,进而形成儒释道并存纷争的社会思想格局。在三教纷争中,儒学虽然努力保持自己的传统品格和人文精神,但思想发展的规律仍使儒释道不可避免地在不同程度上融合起来,儒学从此开始了在纷争中求生存,在融合中求发展的曲折过程。这种情况从东晋南北朝,一直延续到隋唐。到唐中后期,韩愈、李翱等人虽公开打出排佛扬儒的旗帜,但对佛、道的吸收溶化,依然清晰可见。不过,韩、李的努力,毕竟是在儒学低落数百年后的一次真正意义的儒学传统精神的复兴。总之,魏晋南北朝至隋唐时期的儒学,由于经过了如此曲折发展的过程,因而成为上承两汉儒学、下启宋明新儒学的一个重要过渡时期。正是因为在这一时期特殊条件下的曲折发展,儒学才能以新的姿态再度振兴于宋元明历朝。

——摘编自姜林祥《中国儒学史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括魏晋南北朝至隋唐思想界的发展状况。(2)根据材料并结合所学知识,分析古代中国三教合流的影响。

材料一 1861—1900年,俄国煤开采数量增长52倍,采油量增长超600倍,铸铁产量增长8.5倍。此外,俄国工商业快速发展,城市人口数量也快速增加,19世纪60年代人口超10万人的大城市仅3个,20世纪初有29个。19世纪下半期,铁路大规模修建后,不断涌现出许多新型城市,原有城市规模因铁路运营也进一步扩大。19世纪末,莫斯科和圣彼得堡等城市已转变为俄国大型工业、政治和文化中心,相应的大量圆石路和公路铺设工作有序开展。其他城市也开始开展大规模的道路修缮工程,各城市道路路况明显改善,道路照明设施也迅速改善,大城市主要街道已开始安装路灯照明,城市电话网也迅速发展。

——摘编自张广翔《19世纪末20世纪初俄国城市基础设施建设》

材料二 “一五”计划期间(1928—1932年),苏联建成了60个新城市和大型工人镇,改建了30个大城市。“二五”计划期间(1933-1937年),苏联又完成了400多个城市的改建和新建计划。苏联政府将它从全国汲取的资源通过行政调配的方式用于建造新城或改建原有的城市,而政府建造新城或改建旧城的指导思想之一就是限制大城市的规模。20世纪30年代,苏联工业化主导下的极速城市化使得人口迅猛涌向大城市,一时间,城市生活设施严重供应不足;而这个时候,工业化急需大量的资金投入,苏联政府并无余力扩建和维修城市生活设施,以增加供给。为了不让苏联城市产生资本主义国家大城市中的贫民窟现象,苏联政府找到了“减少需求”的办法,那就是贯彻执行“控制大城市规模”的城市发展方针,不让人口集聚到大城市。对此,苏联一方面是减少甚至禁止在大城市进行工业建设,以控制大城市工作岗位的规模;另一方面是推行“身份”制度,以阻止外来人口流入大城市。

——摘编自邓杰《斯大林和苏联限制大城市规模的缘起》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪末20世纪初俄国城市化发展的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出20世纪30年代苏联城市化发展的新变化,并简析其原因。

材料一 抗战爆发后,毛泽东指出“指导伟大的革命,要有伟大的党,要有许多最好的干部”,时任组织部长的陈云也适时地提出了“广招天下士,诚纳四海人”的政策。1939年,在中央发出《关于吸收知识分子的决定》后,党便注重同社会高级知识分子、知名人士进行接触,按照“德才并重,以德为主”的原则,从招揽的大批青年知识分子中提拔中、初级干部。在抗战期间,由中共中央、中央军委和边区政府创办的党校、军政学院、工青妇等各类干部学校,以及有关民族干部、行政干部的学校培养、储备了大量干部人才,为整个新民主主义革命的胜利作出了重大贡献。

——摘编自安晓泓《试论延安时期选拔培养干部政策的特点》

材料二

| 时间 | 举措 |

| 1953 | 中共发出《关于加强干部管理工作的规定》 |

| 1978 | 中央纪律检查委员会宣告恢复成立 |

| 1979 | 中央组织部召开全国组织工作座谈会,要求坚持任人唯贤的干部路线 |

| 1979 | 中共中央组织部发出《关于实行干部考核制度的意见》的通知 |

| 1983 | 中央组织部印发《关于领导班子“四化”建设的八年规划》 |

| 1993 | 国务院颁布《国家公务员暂行条例》,开通了第一个举报中心电话 |

材料三 1999年3月,中组部下发了《关于进一步做好公开选拔领导干部工作的通知》,要求进 一步加大公开选拔工作的力度。2000年6月,中央批准下发的《深化干部人事制度改革纲要》明确提出,要"逐步提高公开选拔领导干部在新提拔同级干部中的比例"。2002年7月,公开选拔领导干部作为干部选拔任用的重要方式之一被正式写入《干部任用条例》。其他如任职试用期制、竞争上岗、公推公选、公推直选等干部选拔任用方式也是经过基层的探索而 逐步在更广的范围内为各地所采用的,从整体上推进了干部选拔任用制度改革的进程。

——摘编自王玉祥《新时期干部选拔任用制度改革的动力因素研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括延安时期中国共产党干部选拔制度的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国成立后中国共产党完善干部选拔制度的举措。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,简析新时期中国共产党干部选拔任用制度改革的现实意义。

材料一 宋代义学是给与士人免费入学,甚至帮助他们解决食宿问题的一种具有慈善性质的教育机构。义学含有推广教化与以富资贫两方面的理想,并以义庄和义田作为经济基础,使得教化能普及更多的民众。自北宋以来,义学常以应举为教学目标,不过对德行也很重视。南宋义学的教学出现举业与讲学并存的情形。举业在科举发展的环境下维持不辍,而理学家在义学中讲论德性知识的探求与实践,则使得士人即使举业无成,或无意于举业,也无碍于进入义学来接受教育,而将所学用于待人处世之上,于是义学所发挥普及教育的作用更为扩大。

——摘编自梁庚尧《宋代的义学》

材料二 清朝十分重视边疆民族地区的教化,制定了积极的民族文教政策。府、州、县学针对科举考试的教学内容很难为知识基础薄弱的少数民族子弟所接受。于是,设立一种新的面向大众的启蒙教育机构成为时代之所需,义学正是由于其自身特点与时代需求相适应而得到大力推广。

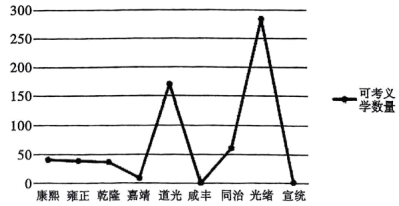

下图为清代贵州义学发展趋势图(单位:所)。

贵州义学发展趋势图

——摘编自许庆如《清代贵州义学的时空分布研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代义学发展的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简析清代贵州义学的发展趋势及意义。

材料一 伏尔泰认为,中华文明伟大的奥秘在于其贯彻了理性与道德的原则。他眼中的中国政治体制合乎理性,它建立在父权这个神圣的自然法则之上,全国犹如一个大家庭,皇帝治国如治家,尊老爱幼是这个国家的基础;中国的法律与伦理道德融为一体,从而深入人心,演变为民众自觉遵循的行为规范;中央政府各部门分工与合作结合,地方官员也职责分明。由此看来,贤明的君主、良好的法律、健全的行政机构,既防止了君主专制独裁,又保证了国家的祥和稳定。

——摘编自余建华《西欧启蒙思想家的中国文化观探略》

材料二 1918年年底,梁启超开始欧洲游历生活。此后的一年时间里,他游览了英国、法国、意大利、德国等地,并将其感受和看法凝结成《欧游心影录》一书。他指出,随着科学的过度发展以及人们对科学的崇拜,“一种纯物质的纯机械的人生观”被建立起来,“把一切内部生活外部生活,都归到物质运动的‘必然法则’之下”。如此一来,道德的自觉也就没有了人性的支撑。思想界最大的危机,就出自这一点。精神支柱的倾颓,必然使全社会的人心,都陷入怀疑、沉闷、畏惧的境地,同时享乐的风气和弱肉强食的观念被树立起来。

——摘编自代兴莉《梁启超〈欧游心影录〉文化价值论》

(1)根据材料一,概括伏尔泰对待中国传统文化的态度,并结合所学知识说明其形成的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出1918—1919年梁启超对近代西方文化的认识,并简析其影响。