| A.国际政治经济新秩序正在形成 | B.霸权主义与强权政治彻底消失 |

| C.国家领土主权与独立原则确立 | D.欧洲的世界优势地位受到削弱 |

2 . 1524年,在德意志自治城市纽伦堡,市政府要求关闭圣奥古斯丁修道院,修道院的所有财产由市政府接管。院长弗里德里希·皮斯托瑞斯于次年结婚,马丁·路德特意写信祝贺,称其从此“走进乐园”。这体现了( )

| A.信仰自由得以实现 | B.王权凌驾于教权之上 |

| C.神学迷信彻底消除 | D.资本主义的发展诉求 |

| A.国际法迈出了其走向世界性的第一步 | B.土耳其成为一个近代民族国家 |

| C.国际法成为解决国际争端的主要手段 | D.欧洲国家建立了近代外交制度 |

| A.重塑了民族文化的内涵 | B.宣言了众生平等的思想 |

| C.严重束缚了人性的发展 | D.具有一定社会教化功能 |

| A.保证了社会化大生产持续高速发展 | B.提高了工业生产的效率和质量 |

| C.适应了工业化时期国家发展的需要 | D.反映出民众素质得到普遍提高 |

| A.损坏了法律权威 | B.确保了司法公平正义 |

| C.彰显了儒家伦理 | D.巩固了特权等级制度 |

材料 1928年,柳州机械厂成立,先后更名为广西机械厂、航空机械厂、广西航空学校机械厂、航空委员会第九修理厂等。

1952年,恢复柳州机械厂的本名。

1953年,研制出1101型4马力汽油机,是我国第一代汽油机,填补了国内汽油机生产的空白。

1958年,为加快机械工业的发展,广西政府将其扩建为柳州动力机械厂,主要生产船用大型柴油机。

1961年,柳州动力机械厂开始转向生产拖拉机。

1965年,研制生产的丰收牌拖拉机通过专家鉴定被列为国家定型产品。

1966年,厂名更为柳州拖拉机厂,至70年代成为中国八大拖拉机厂之一,年产量达5000台。

1980年,积压拖拉机1713台,工厂提出“以杂养专,不赔不赚”等口号,开始生产缝纫机和棉织机,并自行引进一辆日本微型车研究。

1982年,研制的第一台微型货车LZ110试制成功,被国家计委和机械工业部指定为中国四大微车定点生产厂家之一。

1986年,柳州拖拉机厂正式改名柳州微型汽车厂。

1996年,柳州五菱汽车有限责任公司成立。

2002年,五菱汽车与上汽集团、美国通用汽车公司达成合作,成立了三方合资的上汽通用五菱汽车股份有限公司。

摘编自《五菱汽车的发展史》

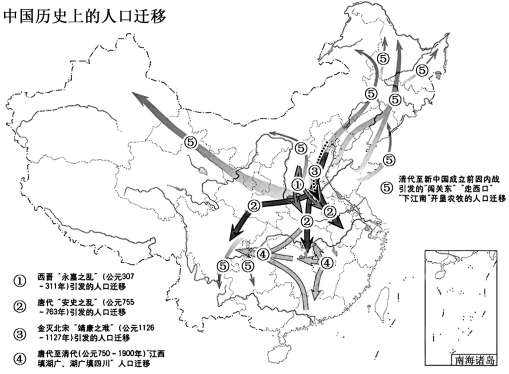

根据材料并结合所学知识,以“柳州机械厂的发展”为主题,自拟一个论题并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰。)材料一 人口迁移是指人口居住地(空间位置)永久性(半年或一年以上)的改变。就中国而言,从古至今的人口迁移时常伴随着政治、经济的动荡,其规模也大小不一。

材料二 自1840年鸦片战争到1911年辛亥革命,是近代东北地区人口增长的初始阶段。清乾隆、嘉庆年间,人口快速增加,加之连年的自然灾害,致使关内灾民流离失所。至咸丰、同治年间,不得已改乾嘉时期的“封禁”为“弛禁”,允许关内灾民到东北谋生。这一时期沙俄发动对东北地区的入侵,签订了中俄《瑷珲条约》,侵占了我国东北的大片疆土,使清政府感受到了前所未有的危机,也促使其加快了移民实边、抵御外侵政策的出台。到19世纪70年代末期,清政府下令取消了禁止汉人移居东北的所有法令,更于光绪六年(1880年)颁布了放荒、免税及补助的一系列法令,鼓励关内人民到东北垦荒。自乾隆以来在东北地区实施了近二百年的封禁政策终于被彻底解除。

——摘编自吴军 王延荣《近代关内人口迁移对东北社会发展的影响研究》

(1)根据材料一,概括中国古代人口迁移的主要趋势。

(2)根据材料二,简析东北地区封禁政策彻底解除的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国古代和近代人口迁移产生的积极影响。

材料一 中国古代宰相制度的演变过程

朝代 | 宰相职位名称 |

秦 | 丞相、相国 |

汉 | 相国、丞相、大司徒、大司马、大司空 |

隋 | 内史、纳言 |

唐 | 尚书令、纳言、内史令、中书令、侍中 |

宋 | 同中书门下平章事、左右仆射、太宰、少宰 |

元 | 中书令、左右丞相、平章政事 |

明初 | 中书左右丞相 |

——据黄本骥《历代职官表》整理

材料二 明初的中书省组织庞大,职权很重,这一部门远承古代的宰相制度,近袭元朝中书省“录军国重事”的旧制。胡惟庸案不过是一个偶发的事件。问题的实质在于,朱元璋对于中书省在自己执行皇权时造成掣肘和潜在的威胁,早就高度不满和戒备。洪武十一年(公元1378年)三月,明太祖下旨,“令奏事毋关白中书省”,明显的意图是要限制中书省的职权,但这还不能从制度上根本解决问题,矛盾仍然相继出现。洪武十三年,朱元璋因胡惟庸恃功骄纵,跋扈揽权,最终撤销中书省,废除宰相制。但是,事态的发展难以尽符主观愿望。首先是,以一个人的时间精力来驾驭一个封建大帝国国家机器的运转,是极难做到的。仅洪武十七年九月十四日到二十一日、八日之间,收到中央和地方各部门的奏件就有1660份,其中反映的事件共有3391件。要求皇帝一一亲自批答如此浩繁的章奏,一一裁决如此众多的事件,显然是不可能的。“密勿论思,不可无人”,设置一定形式的辅政机关仍然有必要。

——摘编自韦庆远柏桦《中国政治制度史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国古代宰相制度的演变特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明朝废除宰相制的原因,并评析中国古代宰相制度的“立”与“废”。

| A.港澳台拥有和少数民族自治区一样的自治权 |

| B.回归后的港澳台需实行社会主义制度 |

| C.我国坚持在求同存异的基础上实现统一大业 |

| D.“一国两制”的实施以港澳台利益为主 |