材料一 周武王灭商之后,“封建亲戚,以蕃屏周”。《荀子·儒效》指出,周公“兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人”。挚、响、杞、蟾、齐、许、甲、吕、陈等因与周人有着媚亲关系而成为封国。诸侯虽系王族或其烟亲,但与天子或其他诸侯之间等级森严。诸侯需要从王远征,以捍卫西周天子至高无上的王权和至尊的天下共主的地位。

——摘编自周书灿、郭文佳、张秀兰《西周王朝的天下格局与国家结构》

材料二 秦南部边地的蛮夷分为徼外蛮夷与徼中蛮夷。秦始皇一改先秦时期的羁縻政策,将边地民族地区的入国家的统一管辖体制之中,在兼顾边地民族自身特点的基础上,加强统治力度,将普通郡县的统治方式推行至边地民族地区,并通过逐渐渗透的方式,最终在边地民族地区完全确立郡县制,其官员由皇帝任命,并由中央直接管理。

——摘编自张韶光《试析郡县制在秦南部蛮夷边地的实施》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西周分封制的特征。(2)根据材料二,概括秦朝对南部边地管理的特点,并结合所学知识说明其积极作用。

材料一:工业革命早期的技术进步也较少依赖纯粹的科学,而是更多地依赖技术导向的业余发明家的实践和试验。然而,工业技术的进步又催生了对于基础科学研究的兴趣,这在19世纪30年代及之后又反过来产生了基础科学发现的爆发,这些新发现很快就转化为技术进步,深刻影响了欧洲人。

——(美)杰克逊.J.斯皮瓦格尔《西方文明简史》

材料二:1870年后,工业化的德国从欧洲崛起成为欧洲经济与政治生活的一件大事。到1914年,全世界与电力有关的产业有一半来自德国,德国钢产量几乎是英国钢产量的两倍。德国超过英国,成为欧洲工业的核心地区......一些国家衰落和一些国家强大,这些因素都成为世界不稳定的根源。

——摘编自(英)理查德.奥弗里《泰晤士世界历史》等

(1)依据材料一概括指出,在科学与技术的关系方面,英国工业革命与第二次工业革命的不同特点?(2)写出促使1870年后德国崛起的制度因素?结合材料二和所学知识,分析德国迅速崛起对欧洲局势的影响?

材料一 获得独立的北美人民在以开拓者的姿态致力于经济建设的同时,又以主人翁的身份追求政治现代化,美国政治现代化由此起步。鉴于松散的邦联无法解决国内重大问题的实际, 1787年5月25日,55名代表聚集费城,就邦联条例的修改和联邦宪法的制定等问题展开讨论,并产生了联邦宪法。后来,在1789年法国资产阶级革命的影响下,美国于1789年9月通过了10条宪法修正案,并将其作为联邦宪法的补充条款。联邦宪法和宪法修正案,巩固了北美人民在独立战争中争得的民主成果,构造了美国现代化的政治框架。

——摘编自吴海晶《美国政治现代化若干问题探析》

材料二 1871年建立起来的德意志帝国是普鲁士势力的放大版。其早期政治现代化进程与英、 美等主要资本主义国家相比,具有明显的独特性。到一战前夕,德国在经济上已成为欧洲第 一、世界第二的工业强国,政治上却仍然是传统的容克贵族占主导地位,资产阶级只是通过没有实权的帝国议会在参与意义上加入了统治阶级行列。总之,以普鲁士容克地主为代表 的传统统治阶级牢牢地控制着德国的政治生活。除了各种法律规定的特权外,他们还享有 许多实际特权,并在政治、行政、军事等领域占据领导职位。

——摘编自邢来顺《论德国政治现代化初期的“防御性”特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出美国政治现代化得以起步的历史背景并分析其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括德意志帝国政治现代化道路的独特性及其影响。

材料一 在宋代江南城市社会救助体系构建和形成过程中,作为主导的官方把赈灾救荒作为社会救助的重点,并陆续采取了一系列相应措施,有赈济、赈货等类型。江南城市的民间救助多为自发的个体行为,即使形成一定的组织,也以个体自愿为基础。施行救助主体有士人(包括部分官员)、工商富室和僧道人员。他们大多出于传统儒学所倡导的仁义思想和社会理想,将参与社会救助活动视为仁义的实践与推广。相对于传统荒政和乡村救助;宋代江南城市的社会救助有着诸多特点,呈现朝社会保障体系发展的趋势。

——摘编自陈国灿《论宋代江南城市的社会救助》

材料二 19世纪中叶以后,中国社会传统的救助活动呈现出新的特征与状态。晚清政府已无法如“康乾盛世”时期那样向受灾民众提供应有的救济和帮助,而以士绅富民为主体的民间救助活动日趋活跃。随着近代社会产业结构的改变及贫困群体的扩大,以贫困人为对象的社会救助活动越来越受到民间救助组织的重视。部分先进中国人也开始学习和研究西方国家开展社会救助的思想和经验,反省中国传统做法和理论的缺陷,使以传教士为先导的外国慈善活动逐渐活跃。这些变化引起了中国社会救助活动的变动。

——摘编自陈桦《中国社会救助活动的近代转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代江南城市救助的特点及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清时期中国社会救助活动的转型及原因。

材料 如表为新中国外交成就(部分)

| 时间 | 成就 |

| 1949年10月 | 中华人民共和国同苏联建立外交关系 |

| 1953年底 | 周恩来首次提出和平共处五项原则 |

| 1955年 | “求同存异"的方针提出 |

| 1971年4月 | 乒乓外交,撬开了中美关系的大门 |

| 1971年10月 | 中华人民共和国在联合国的合法席位得以恢复 |

| 1972年2月 | 美国总统尼克松访华,并在上海签署(中美联合公报) |

| 1972年 | 日本首相田中角荣访华,签署(中日联合声明》 |

| 1979年1月 | 中美正式建交 |

| 2001年 | 上合组织建立,亚太经合组织会议在上海召开 |

| 2013年3月 | 习近平出访俄罗斯.首次提出推动“建立以合作共赢为核心的新型国际关系"这一重要主张 |

——摘编自《中华人民共和国大事记1949年10月—2013年9月》

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国外交的特点。

(2)根据材料并结合中国现代史相关史实,说明20世纪70年代中国外交打开新局面的原因。

材料一 “春秋决狱”兴起于汉武帝时期,为董仲舒所倡,是指以儒家经典《春秋》里记载的事迹和体现的原则作为判案的依据,又因为在实践中也经常援引其他儒家经典作品如:《诗》《书》《礼》《易》《论语》中的微言大义等作为断案的依据,所以又称“经义决狱”或者“引经决狱”。随着“春秋决狱”影响的日渐加深,儒家一系列原则被概括出来,如:父为子隐、君子大居正、以功覆过、不娶同姓、大义灭亲、诛首恶而已、逐君侧之恶、子不报仇非子也。

——摘编自牛阿曾《从春秋决狱看儒家正统思想地位的形成》

材料二 《唐律》之所以被推崇,就在于它“于礼以为出入”。唐朝统治者在制定、修撰法律的活动中坚持以礼为纲的指导思想。从《唐律》条文上可以看出,皆“一准乎礼”。唐代第一部律是《武德律》,唐太宗对此律做了修正并为《唐律》制定了蓝本,以后的数位皇帝虽然也对此律做过修正,但改动的内容微乎其微。《唐律》不仅要制裁违反唐律的行为,还要制裁违反唐令、格、式等其他形式的行为,其范围大大超过了《唐律》本身500条的范围。《唐律》中的死刑、流刑大量减少。就法定刑罚而言,采用一罪一刑的方式,不采取一罪数刑的方式。

——摘编自刘磊、邵东伟《试述〈唐律〉立法方面的特点》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概述“春秋决狱”的含义并对其进行评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括《唐律》的特点。

材料一 作为一个坚定的孔子的信徒……荀子又是诸子中的一个综合者,他批评庄子“蔽于天而不知人”,但同时对于庄子的天论,有很多的吸收,因此发展出“天人之分”的学说。

——严文明《中华文明史》(第一卷)

材料二 汉代人将孔子予以理想化,以此成为后代儒教历史的起点。可以说在武帝统治时期,儒教进入了支持汉王朝政治的时代……

——[日]鹤间和幸《始皇帝的遗产:秦汉帝国》

材料三 读图一和图二

儒学的传播 汉朝以后,儒家典籍传入越南、朝鲜、日本等国,这些国家纷纷建立孔庙,实行以儒学为主的开科取士。明清以后,孔子学说传到了西方,欧洲一些思想家也从儒学中得到启发、借鉴和鼓舞。 |

|

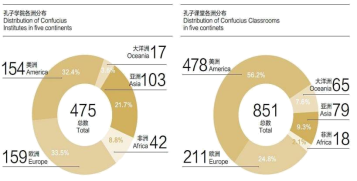

图一:儒学的传播 | 图二:2019年孔子学院全球分布图 |

(1)写出材料一中荀子和庄子所属学派,并根据材料概括战国时期各派思想发展呈现的特点。

(2)结合所学知识,谈谈你对材料二中“后代儒教历史的起点”含义的理解。

(3)材料三儒学的传播轨迹说明什么?结合孔子学院分布图和所学知识,概述其设立的意义。

材料一“不允许任何外国及联合国干涉中国内政。因为中国是独立国家,中国境内之事,应由中国人民及人民的政府自己解决”……在中共七届二中全会上,毛泽东进一步指出:关于帝国主义对我国的承认问题,不但现在不应急于去解决,就是在全国胜利以后的一个相当时期内,也不必急于去解决。虽然我们愿意按照平等原则同一切国家建立外交关系,但帝国主义是决不能很快地就以平等态度对待我们的,“只要它们一天不改变敌视的态度,我们就一天不给帝国主义国家在中国以合法的地位”……“积四十年和二十八年的经验,中国人不是倒向帝国主义一边,就是倒向社会主义一边,绝无例外”。毛泽东还表示,“我们反对倒向帝国主义一边的蒋介石反动派,我们也反对第三条道路的幻想”。

——摘编自《中共中央文件选集》《毛泽东选集》等

材料二新中国成立之初,美国对中国采取敌视政策,从政治、经济、军事上施加压力,并从朝鲜半岛南部、中国台湾和印度支那三个方向形成威胁中国大陆的态势。但进入20世纪70年代后,美国看到苏联军事力量迅速膨胀,自己却深陷越南战争的泥潭,为扭转同苏联争霸的不利局面,谋求从越南“脱身”,美国转而尝试同中国接近。另一方面,中苏关系的恶化也使美国的这种想法具有实现的可能。而就中国而言,要应对苏联的威胁,解决台湾问题实现祖国统一,恢复和扩大国际交往,更多地参与国际事务,也需要同美国缓和关系。中美两国都认为有必要也有可能进行改善两国关系的谈判,并着手进行准备。

——摘编自《中华人民共和国史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出新中国成立初期奉行的外交政策和方针,并简述在这些外交政策和方针指导下取得的外交成就。(2)根据材料二,概括20世纪70年代美国对华态度的转变,并结合所学知识分析中美关系改善的原因。

材料 14—17世纪初,在人文主义的强大思想武器下,中世纪的神学冥想被一种积极的现世生活精神所取代。薄伽丘的《十日谈》以世俗的视角颠覆了教会的神圣性;拉伯雷的《巨人传》中的巨人父子为人们提供了一种全新的生活价值标尺;莎士比亚的戏剧充满了人文主义者的怀疑精神;蒙田更将这种怀疑反省的力量注入近代理性洪流之中;托马斯·莫尔则创建了西方思想史上最早的乌托邦世界,传达了他理性政治、理性国家的构想。

——摘编自郑艳《理性与人道:西方文学人文精神的彰显》

(1)根据材料,概括人文精神在14—17世纪初文学著作中的主要表现。

(2)根据材料并结合所学知识,补充一条人文精神在这一时期其他领域的表现,并说明理由。

材料一在1919年巴黎和会上,法国总理克里蒙梭提出将莱茵河作为德法的边界并占领莱茵兰(也称“莱茵河左岸地带”)的建议。英国首相劳合·乔治与美国总统威尔逊都反对法国吞并莱茵兰的建议,因为这将严重削弱德国实力。威尔逊向法国政府递交了一个简短照会,解释说法国将会得到一份“与美国签署的单独条约,由美国提出保证,在国际联盟行政院的批准下,一旦法国受到任何由德国发起的未经允许的侵略行动时,(美国和国联)立即给予法国援助”。最后,法国放弃将莱茵兰从德国分离的要求,威尔逊同意战胜国分三区占领莱茵河左岸50公里区15年,以此来确保德国能履行和约义务,莱茵河右岸50公里范围内则被划为非军事区。莱茵兰问题因此在美国与英国、法国的这场交易中解决了。

——摘编自艾尼瓦尔江·努尔买买提《评巴黎和会上的美国对德政策》

材料二第一次世界大战给西亚人民带来了灾难,也加剧了各国人民与帝国主义的矛盾。1917年,毗邻西亚的俄国爆发了十月革命,建立了苏维埃政权,这促进了西亚各国民族解放斗争的发展。一战结束后,协约国集团英、法、意等战胜国将奥斯曼土耳其的西亚属地几乎全部瓜分。1920年,英国获得了对伊拉克、约旦和巴勒斯坦地区的委任统治权,法国获得了对叙利亚、黎巴嫩的委任统治权。于是,土耳其爆发资产阶级革命,建立了土耳其共和国,开始了现代化改革。亚洲其他国家也产生了民族主义组织,有的还建立了共产党。阿富汗、伊朗和西亚阿拉伯国家掀起了民族民主运动的新高潮。

——摘编自崔连仲等《世界通史》

(1)根据材料一,概括巴黎和会上法国与英美分歧的表现,并结合所学知识分析发生分歧的根源。(2)根据材料二并结合所学知识,概括一战后西亚民族民主运动发展的背景。