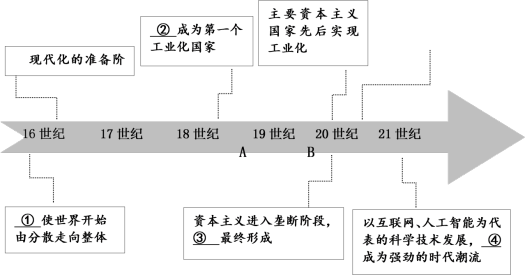

材料一 “现代化的世界进程”时间轴

材料二 “轮船招商局”至“海虹集团”的发展历程

| 时间 | 发展历程 |

| 1872年12月 | 清廷批准李鸿章奏折,成立轮船招商局 |

| 1877年3月 | 招商局收购美资旗昌轮船公司,并举行换旗过户,这是中国民族工商企业第一次收购外商资产 |

| 1877年12月 | 与英资太古、怡和签订第一次齐价合同,此为中国民族企业对抗外商倾轧的一次重大胜利 |

| 1882年 | 投资中国近代最早的大型煤矿开采企业——开平矿务局 |

| 1951年 | 招商局(上海总公司)改组为中国人民轮船总公司。香港招商局归中国人民轮船总公司领导 |

| 1985年11月 | 国务院批准交通部《关于香港招商局集团董事会调整的请示》,招商局集团有限公司正式成立,为交通局直属一级企业 |

| 1992年6月 | 海虹集团(现招商局国际)在香港上市,开创了中资企业在香港上市的先例 |

| 2009年 | 海虹集团利润总额178.52亿元,连续五年被国资委考核为A级中央企业 |

(1)写出材料一横线上相应的内容,轮船招商局成立的时间位于材料一中A、B哪一点?

(2)根据中国近现代史的重要发展时期,可将材料二中轮船招商局的发展历程划分为哪三个阶段?根据上述材料和所学知识,分析各个阶段其对中国社会产生的影响。

(3)综上,谈谈你对中国现代化建设的认识。

材料一 从春秋战国时期的“百家争鸣”儒学兴起到西汉“罢黜百家,独尊儒术”再到宋明理学、明清时期“经世致用”的新儒学的历史文化变迁中,最终形成了“以儒为宗”的中国古代意 识形态。……虽然在不同历史时期其表现形式不尽相同,发生了内生性的演变,但却体现了中华优秀传统文化的承续性,如崇尚和谐、爱好和平、天人合一、与人为善、讲仁爱、重民本、守诚信的 基本精神是一致的和连续的。

——摘自王永贵《文化自信与新时代中国特色社会主义意识形态创新》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代思想发展的特征,并分析其原因。

材料二 自 1915年 9月创刊至 1926年 7月终刊,《新青年》杂志始终坚守推动文化革新与社会革命之初衷,生动地展现了近代中国最为重要的一场思想解放运动轨迹。杂志创刊伊始,致力于思想启蒙,是倡导民主与科学的激进派杂志。十月革命胜利后,尤其是五四运动之后,《新 青年》杂志成为宣传马克思主义的主阵地。

——摘编自王兰娟《<新青年>杂志的“主义”转向》

(2)根据材料二并结合所学知识,说明民国初年中国思想界吸收外来文化的阶段特征并简析其成 因。

材料三 所谓家国同构,移家为国,移孝为忠,进而在家国之上,扩展为一种公天下的世界意识。这使中国人的世界观或天下观成为一种本于家国同时又大于家国或高于家国的世界意识,使 得中国人的价值观内蕴着一种对人类命运共同体的伦理自觉。

——田海平《从家国天下到命运共同体》

(3)据材料三,指出“家国同构”的新内涵。综合上述材料,谈谈新时代强调家国情怀的 现实意义。

材料一 近代前期,“求进步的中国人”坚信“要救国,只有学外国”。当时中医界出现“或立奇方以欺世,或假托仙佛之方,或托西术东艺,欺人图利”。陈独秀指出,中医“既不解人身之构造,复不事药性之分析,菌毒传染,更无闻焉”。知识精英们“以科学的名义”对中医的批判,最终酿成民国政府三次试图废除中医的行动。欧战结束后,一向崇信西方文化的中国人开始对传统文化进行再反思。1920年代中后期以降,中医与中国民族、身体、思想、文化系统的关联逐渐紧密。钱穆认为,包括中医在内的中国传统文化“不仅可以容受近代西方之科学文明,应该还能融化能开新”。

——摘编自皮国立《近代中西医的博弈:中医抗菌史》等

材料二 21世纪以来,随着科技水平的极大提高,生产工艺不断优化,中药的作用机理、中药材的有关物质基础不断被发现。中医学由疾病医学转向综合性的健康医学,其养生保健、防病治病、调养康复等优势受到国内外广泛关注。抗疟药物“青蒿素”挽救了全球数百万人生命,蜜炼川贝枇杷膏在美国市场悄然走红,“中医针灸”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录,中医药已成为中国与各国开展人文交流的载体。

——摘编自朱建平《百年中医史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国近代知识精英对中医学态度的变化,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对中医药的时代价值的认识。

材料一 在当时的延安,中国共产党先后制定《陕甘宁边区抗战时期施政纲领》《陕甘宁边区施政纲领》《陕甘宁边区宪法原则》等宪法性文件,以及颁布刑事、民事、廉政、司法等具体法律条例。建立干部管理制度,实行了干部的培养制度、教育制度、考核制度、报告制度、交代制度、任用制度、学习制度、奖惩制度等,做到了严管干部。实行统一财经制度,由于金融领域存在诸多制度漏洞,导致贪污现象比较严重,所以建立和完善了自收自支制度、预决算制度、会计制度、审计制度、金库制度、公产制度、税收制度、地方财政管理制度、财务人员训练等财经制度,从而统一了财经,堵塞了漏洞,使得财政经济收支基本达到平衡。

——摘编自刘国成《延安时期从严治党的实践及现实启示》

材料二 1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。

1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括党在延安时期制度建设的主要特点及其重大意义。

(2)根据材料二,归纳改革开放以来编纂民法典的基本历程。这一历程反映了怎样的特点?结合所学知识,谈谈我国推动形成统一民法典的有利因素。

材料一 1949年同历史上的最高水平相比,工业总产值减少一半,其中重工业产值减少70%,轻工业减少30%。这一个钢产量仅15.8万吨,减少80%,煤3242万吨.减少48%,粮食为11318万吨,减少约25%,棉花为44.4万吨,减少约48%。

——据王桧林《中华人民共和国史》

(1)材料一反映了新中国成立之初的经济困局,结合所学知识,指出新中国为恢复国民经济采取的具体举措。

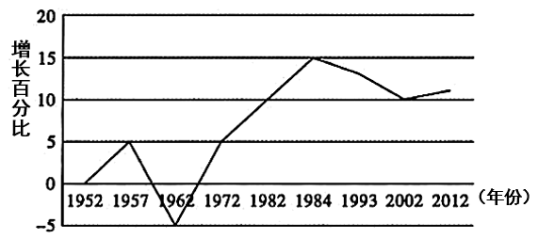

材料二 下图为《新中国成立以来国内生产总值增长率变化图》

(2)结合所学知识,分别指出材料二中1957年、1984年和1993年三个峰值出现的推动因素。

材料三:艰难困苦,玉汝于成。40年来,我们解放思想、实事求是,大胆地试勇敢地改,干出了一片新天地。……使改革开放成为当代中国最显著的特征、最壮丽的气象。

——习近平:在庆祝改革开放40周年大会上的讲话

(3)根据材料三和所学知识,谈谈我国经济建设取得巨大成就的经验有哪些?

材料一

春秋时期的铁锄(1953年于湖南长沙子弹库出土)

在我国,铁器的出现可以追溯到三千三百年前的商代中期,但当时的铁是自然陨铁,而不是人工冶铁,我国最早的人工冶铁制品,出现在两千五百年前后,也就是春秋战国之际,铁器已经有了斧、锛、凿各种刀具,中国社会历史进入铁器时代。

——中国社会科学院白云翔

(1)根据材料一,简要概括材料反映的主题。指出上述材料中能够证明这一主题最有价值的是哪一材料,为什么?

材料二 春秋战国时期,铁农具开始使用,耕犁和牛耕技术也随之出现,并首先在黄河中下游地区实行起来……秦汉以来,随着农业生产发展的需要,耕梨也有所革新……唐帝国前期,在耕犁的完善方面有巨大的贡献,这就是曲辕犁(又称江东犁)的出现。它操作起来较为灵活方便,因而特别适用于土质粘重、田块较小的江南水田中使用,这对江南地区农耕经济的发展起了不小的作用。

——陈文华《农具发展史》

材料三 明清时期人口大福度增加的过程中,牛耕大量退出,代表唐宋时期先进生产力的江东犁,到明清时已被铁搭(注:状如钉耙,用于刨土。)所取代。

——《太湖地区农业史》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括春秋战国至唐朝时期耕作技术发展的特点。根据材料三指出明清时期江南耕作技术发生了什么变化?

材料四 人类劳作方式趋于简单和自由,且工作效率得到提高。就人类科技发展的历史来看,从“蒸汽时代”到“电气时代”,再到“信息时代”,人们从自然中不断获得全新的动力,但是结果却是相同的,使人们的工作变得“省劲”,我们也必须意识到,“为省劲而废的劲是技术”。

——摘编自杜森《人工智能对人类生活方式的影响及反思》

(3)依据材料四并结合所学知识,谈谈你对“为省劲而废的劲是技术”的理解。如果说农业的产生是人类历史上第一次农业革命,那么,纵观世界文明史,谈谈给人类生产生活带来巨大影响的产业技术革命历程。

材料一 俄罗斯横跨欧亚大陆,这一特殊的地理位置使俄罗斯一直处于东西方文化的中间地带。处于两个大陆和两种文明类型之间,俄罗斯始终努力追赶西方,主动吸收西方文化,但其特殊的地理位置又使得它无法阻挡来自亚洲的东方文化。欧洲文化与亚洲文化在俄罗斯占据的欧亚地缘空间发生碰撞,历经漫长的发展过程,形成了独具特色的欧亚文化。

——摘编自李英玉《俄罗斯文化的欧亚属性分析》

材料二 在中日文化交流中,隋唐以前,主要通过中国移民赴日本传播中国先进文明,带去生产工具和生产技术。隋唐时期,中日主要通过互派使节人员往来,尤其是日本派大批遣唐使、留学生、留学僧来华,出现了中日文化交流史上的第一次高潮。交流内容则以制度文化层面为主,同时也涉及精神文化如佛教、建筑、雕塑、诗歌等方面。

——摘编自王晓秋《中日文化交流史话》

材料三 人类学家博厄斯认为:“人类的历史证明,一个社会群体,其文化的进步往往取决于它是否有机会吸取临近社会群体的经验。一个社会群体所获得的种种发现可以传给其他社会群体;彼此之间的交流愈多样化,相互学习的机会也就愈多。大体上,文化最原始的部落也就是那些长期与世隔绝的部落,因而,他们不能从临近部落所取得的文化成就中获得好处。”

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一,结合所学,概括俄罗斯文化的特点并分析成因。(2)根据材料二,分析隋唐以前和隋唐时期中日交流在形式上和主要内容上的变化。

(3)联系美洲印第安文化的特点,谈谈你对文化交流重要性的认识。

材料一 中世纪时期,西方医学界为了抵御霍乱、黑死病等传染病,发明了乌嘴面具,这在一定程度上阻断了疾病传播。1897年,德国医学家米库里兹提出医务人员手术时应戴上可遮住口鼻的消毒纱布口罩,这是现代意义上的首款医用口罩。真正让口罩从外科医用器械走向大众生活的是一战时期的西班牙大流感。1952年,英国伦敦被浓雾笼罩,口罩成为人们对抗工业污染的必需品。1960年代,无纺布口罩技术诞生,1970年美国成立了职业安全健康管理局,推动了现代口罩技术的发展和应用。

——摘编自卫夕《口罩简史:人类的呼吸防护是如何进化的?》

材料二 口罩自问世以来,其颜色、款式经历了日新月异的变化。如今,口罩已完全融入现代人的日常生活,变得愈来愈多样化和个性化。口罩不再只是医用,而是实现了“跨界发展”,成为时尚设计、绘画创作、文学创作、影视制作中的重要元素。“遮住一部分面容”成为人们审美和情绪的一种表达。

——摘编自周凯、高福进著(口罩文化史:病毒、符号与身份建构》

材料三 2020年3月至12月,中国海关共验放出口主要涉及疫情防控物资价值438亿元,其中出口了2242亿只口罩,相当于为中国以外的全球每人提供了近40只口罩,为全球抗疫提供了保障。

——摘自中国新闻网

(1)根据材料一,概括推动口罩发明与应用的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳现代口罩发展的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对中国口罩大量出口的认识。

材料一 秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的裁制;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的诱引。结果,始皇失败了,武帝成功了。

——摘编自顾颉刚《秦汉的方士与儒生》

材料二 盖嬴政称皇帝之年,实前此二千数百年之结局,亦为后此二千数百年之起点,不可谓非历史一大关键。惟秦虽有经营统一之功,而未能尽行其规划一统之策。凡秦之政,皆待汉行之。秦人启其端,汉人竟其绪。

——《中国文化史》

(1)材料一中秦始皇和汉武帝“统一思想”分别指的是什么事件?谈谈你对材料中所说的“始皇失败了,武帝成功了”的认识。

(2)材料二为什么说“嬴政称皇帝之年,实前此二千数百年之结局,亦为后此二千数百年之起点”?请用史实说明你对在“经营统一”方面“秦人启其端,汉人竟其绪”的理解。

材料一 唐太宗说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”

——《贞观政要·君道》

材料二 1924年8月孙中山指出,我们国民党的民生主义,目的就是要把社会上的财源弄到平均,不过办法不同。

——摘编自孙中山《三民主义》

材料三 1950年后,苏联国防工业获得重大突破,但工业消费品供应不足,而且质量较差,农业发展缓慢,到1953年全苏人均粮食仍低于1913年。集体农庄向国家义务交售了粮食总产量的60%和全部甜菜与皮棉。农庄庄员的劳动报酬很低。这种状况在此后很长时间内没有得到根本的改善。

——摘编自段炳林《世界当代史》

材料四 1980年邓小平指出:“近三十年来,经过几次波折,始终没有把我们的工作着重点转到社会主义建设这方面来……社会生产力发展不快、不稳、不协调……“1990年又指出:“人民现在为什么拥护我们?就是这十年有发展,发展很明显。”

——摘编自《邓小平文选》

(1)材料一反映了唐太宗怎样的治国思想?结合所学知识,说明他是如何实践这一思想的?

(2)孙中山解决民生问题最初的主张是什么?材料二中所提的“办法”与最初的主张有何主要变化?结合材料二和所学知识,说明这种变化的历史背景。

(3)依据材料三归纳苏联在发展国民经济上存在的问题,结合所学知识分析其原因和最终导致的社会结果。

(4)指出材料四中所说的“几次波动”中最严重的一次。结合所学知识概括指出,我国社会主义现代化建设新时期“发展”在国计民生方面取得的成就,并说明其原因。

(5)综上,谈谈古今中外在民生问题上的经验和教训。