材料一 中国古代学者关注天下兴亡与国家盛衰,追求在现实社会中建功立业。他们以学术研究为国家与社会服务,不做为学术而学术的纯理论研究。儒家总结上古圣人施政安民的理念,揭示“先王得位行道,经纬世宙之迹,而非托于空言”,成为学者从盛衰兴亡中探讨治国之道,实现经世致用的思想渊源。他们根据时代环境与社会现实的需要,针对治国兴邦的各种问题展开研究,以是否有益于世作为价值判断的标准,反映崇尚实际、注重实效的实用理性。

——摘编自庞天佑《论儒家思想与中国古代学者的人文精神》

材料二 中国文化发生过三次历史性融合。汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,这属于本土文化内部的综合提升。这是中国文化的第一次融合。第二次是中国文化与佛教文化的融合,属于东方文化的局部交流。随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘大师从印度带回佛教经典,开辟了传统秦汉文化与印度佛教文化的融合时代。由此形成了多姿多彩的中国佛教、精密深邃的佛教哲学,并对宋代理学和明代心学以深刻影响。这是中国文化的第二次融合。明代中期以来,西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。这是中国文化第三次融合的开始。

——摘编自李良玉《新文化的起源》

材料三 国学大师钱玄同主张“惟有将中国书籍一概束之高阁一法”,才能避免“中毒”,甚至要“剿灭”中国文化,“废灭汉文”,采用世界语言。“白话通神,红楼梦、水浒,真不可思议;古文讨厌,欧阳修、韩愈,是什么东西。”

——钱玄同

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代人文精神的特点及成因。

(2)据材料二,从文化区域的角度,指出中国文化三次融合的对象有何不同。

(3)据材料三,概括钱玄同在新文化运动中提出的基本主张,并谈谈你对此观点的看法。

材料一 启蒙运动的出现并不是偶然的,它是资产阶级反封建反专制制度的时代要求。……启蒙思想家提出了许多改革社会的建议,……在经济领域内实行自由放任主义,鼓励工商业自由发展;在政治上实行“主权在民”的理论。在宗教上实行宗教信仰自由,反对政教合一。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编》

材料二 我们改革中国的主义,是三民主义。三民主义的精神就是要建设一个极和平、极自由、极平等的国家,不但在政治上要谋民权的平等,而且在社会上要谋经济的平等。这样做法,方才可以免除种种阶级冲突,阶级竞争的苦恼……

——1919年间孙中山和戴季陶一次谈话

材料三 毛泽东在理论与实践的统一方面,超过了他的同事。……毛泽东认为,如果你对事物有所了解,你就能够并且应该照那样做,但是你的经验和你实践的结果,应该引导你对你所知道的东西加以再认识。

——【美]费正清《伟大的中国革命》

(1)根据材料一,概括启蒙思想家的主张,并分析其影响。

(2)根据材料二,概括孙中山的主要观点,指出他对中国革命的设想有何特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明20世纪20年代毛泽东“在理论与实践的统一方面”作出的重大贡献。

材料一 19世纪末,德国学者李希霍芬把古代中国与中亚、印度间以丝绸贸易为媒介的这条交通道路命名为“丝绸之路”。后来中国学者对此历史概念做了如下解释:

丝绸之路:以古代中国长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道。因中国西运的货物以丝绸制品影响最大,故得名。通过丝绸之路,古代亚欧国家和人民互通有无,友好往来。

材料二 3世纪,中国书籍传到日本。《旧唐书》记载“开元初又遣使来朝”,“所得锡赉(指钱币)”则“尽市文籍”。遣唐使的使命不尽相同,但购书一直是其主要任务。随着宋明之际民间贸易往来的增加,大量中文图书输往日本。

材料三 在埃及、伊朗、巴基斯坦等地,发现了大量唐代瓷器碎片,其中包括唐三彩、邢州白瓷、越州黄褐釉瓷等。在我国海南岛东南部海滩和西沙群岛海域,也发现了成捆叠堆的唐宋时期瓷器。唐宋时期,广州出现几种新行业:和香(把舶来的香料制成香品)解犀(把舶来的象牙和犀牛角进行切割)译人(翻译)和舶牙(舶来品交易经纪人)。每年进入广州的外国人约一万人次,广州出现了供外国人居住、经商的“蕃坊”。

材料四 商业的沟通从来就是文化的交流与融合……传统的中国出口商品……传递着东方的风物人情和社会景象。它们走进西方的日常生活,融入了欧洲的饮食、服饰文化……外销商品的定购与生产,使西方的宗教故事、神话传说传入中国民间,而且造就了一批掌握了西方绘画技艺的大师。西方的医学、商业文化也都不同程度地为中国同行所接受。……纵观古代中西文化交流的历史,尽管中国文化曾对西方文化产生了较大的影响,但中国在吸收西方文化上却是浅尝辄止,从文化交流的角度来看,中国文化对西方文化的吸收基本上处于文化的表层。

——据吴建雍《清前期中西贸易中的文化交流与融合》等整理

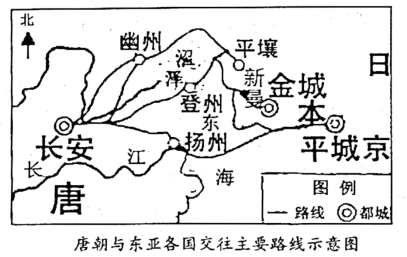

(1)有学者发现,在史料中几乎没有找到遣唐使大量进口丝绸的记录,主张将唐代中国与日本等东亚国家之间的交往路线另行命名。请依据材料二为此交往路线拟一个名称,并参照材料一对所拟名称进行解释。

(2)根据材料三并结合所学知识,概述海上丝绸之路对唐宋社会经济的影响。

(3)根据材料四并结合所学知识,概括明清时期中西文化交流的特点及对中国的影响。

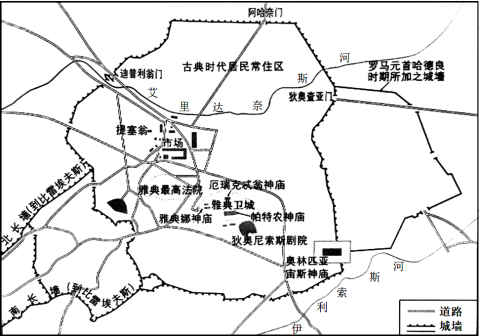

材料一 雅典城市平面示意图

古希腊雅典由卫城和下城两部分组成。卫城位于城内山丘的顶上,建有神庙,四周砌设土墙,只有一个上下孔道,利于防卫。下城分布着市场、行政机构和居民点。

——高中历史选择性必修2《经济与社会生活》

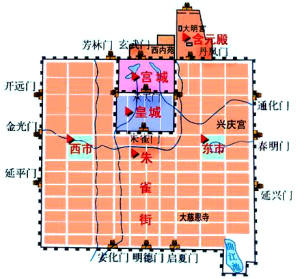

唐代长安城平面图

在西方人眼中,中国北方城市是千篇一律的,差异仅在规模而已。城有四墙,各有一门,门上多有楼,“十”字街道连通各门,街道宽敞,官衙分布于城市居中且较高,或者靠北的位置。

——摘编自电视纪录片《城门几丈高》

材料二 近代中国最早开始现代化的城市主要是一些开埠通商城市,特别是沿海沿江少数开埠通商的新兴城市现代化发展较快;而原来那些历史悠久,经济较发达的内地城市由于处于封闭状态,现代化起步更晚。西方的现代科学技术和文化知识通过开放城市传进中国,而开放城市的社会经济的日益现代化,也对现代科学文化知识产生了巨大的需求,各种以传播现代知识文化为目的的新式文化教育机构应运而生,日益发展。近代中国城市愈发展,农村就愈落后。这些城市在文化上与周围地区相对疏远,在经济上则被当成是获得出口产品的中转站,而不是促进国内商品经济发展的市场。

——摘编自何一民《近代中国城市早期现代化的特点与外力的影响》

(1)识读材料一的城市平面示意图,结合所学知识概括雅典城市和唐代长安城布局的异同,并分析不同布局形成的原因。

(2)根据材料二,概括近代中国城市发展的特点,并结合所学知识分析近代中国城市发展的背景。

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。叶梦得《石林燕语》卷九云:“汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。”此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 延康元年,吏部尚书陈群以天朝选用不尽人才,乃立“九品官人之法”,州郡皆置中正,以定其选,择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下。

——《通典·选举二》

材料三 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾曰:“近炀帝始置进士之科,当时犹试策而已。”……科举由应试人于一定日期,投牒自进,按科应试。共同竞争,试后有黜落,中试者举用之;然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——摘编自邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据以上材料,概括我国古代选官主要标准的演变。

(2)比较材料一和材料三,概括在察举制和科举制中考试所起的作用有何不同?并说明两者的关系。

(3)根据材料二、三,结合所学知识说明隋朝创立科举制的社会原因。综合上述材料,概括科举制的特点。

材料一 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋数不时,朝令而暮当具。

材料二 著名的(晋商)旅蒙商号大盛魁(注:创始人最初是肩挑小贩)……成为有影响的大商号后,还在店内供奉着一条扁担、两个木箱、一块石头(曾作称砣用),其意是警示商号后人不忘当年创业之艰难。……晋商在经营活动中,总结出许多谚语,如“宁叫赔折腰,不让客吃亏”;“售货无诀窍,信誉第一条”……“买卖成不成,仁义都要在”等。

材料三 生之有时,而用之无度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今趋民而归之农,皆著于本,使天下各食其力,末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所类。

——贾谊《论积贮疏》

请回答:

(1)材料一反映了中国古代的什么生产经营方式?结合材料概括这种生产经营方式的特点。

(2)材料二反映了明清时期我国商业发展有何新现象?依据材料概括晋商发达的主观因素。

(3)材料三反映了作者是怎样看待商业和农商关系的?这一思想对后来明清时期社会发展有何影响?

(4)结合以上问题,你能得出怎样的认识

材料一 “何言乎王正月?大一统也。”

——《会羊传隐公元年》

“春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”

——《汉书黄仲舒传》

材料二 在《战国策》和《汉书》中,古人就提出了“爱国”和“爱国如家”的观点。在古代社会中,修身、齐家、治国、平天下是四位一体的。在人们心目中,君主是国家的象征,君主的忧乐与国家的安危和民族的兴衰联系在一起,国家和君主是一回事。古代爱国主义者要求建立的统一国家,只能是以皇帝为代表的一统天下。面对统治者的腐朽没落和破碎的山河,面对外来侵略势力和人民遭受的苦难,古代爱国主义者不惜以身家性命报效国家,来获取个人的功名利禄。沿着古代爱国主义者的足迹,我们可以看到岳飞的“三十功名尘与土”,陆游的“当年万里觅封侯”“千年史策耻无名”,辛弃疾的“赢得生前身后名”“志士虚有少壮年”。

——摘编自顾杰善《中国古代的爱国主义》

请回答:

(1)根据材料一,概括其反映的中国古代国家理念。结合所学知识分析这一理念在中国秦、汉政治中分别是如何实现的?

(2)根据材料二,概括中国古代爱国主义思想的特点。

材料一 为了巩固海防,防患于未然,清政府采取措施,于1759年(乾隆二十四年)正式宣布,洋船“止许在广东收泊交易,不得再赴宁波,如或再来,必令原船返棹至广,不准入浙江海口。”嗣后外商虽多次要求增设口岸,都未成功,只准在广州一口贸易。

——摘编自郑学檬等著《简明中国经济通史》

材料二 由于自唐宋之际经济重心南移以来,沿江沿海地区原为中国的经济精华区所在,因此19世纪中叶中国对西方开放贸易以后,列强很自然地要求在最有生意可做的沿江沿海地区设立租界。19世纪末,列强在中国设立租界的地点计有上海、广州、厦门、福州、天津、镇江、汉口、九江、烟台、芜湖、重庆、杭州、苏州、沙市、鼓浪屿、长沙。这些租界……辐射而出的现代经济并不能普及中国各个角落,而以沿江沿海地区为限。

——摘编自王建朗黄克武主编《两岸新编中国近代史晚清卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括乾隆年间清政府对外贸易管理的特点及其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明19世纪末列强在华广设租界的原因。

下列材料反映了中国百年来外交的风雨历程,请结合材料和所学知识回答问题。

材料一:1793年英国马嘠尔尼使团来华,乾隆皇帝颁布上谕,宣称:“各处藩封到天朝进贡观光者,不特陪臣俱行三跪九叩之礼,即皇王亲王至,亦同此礼,今尔国王遣尔(指马嘠尔尼)前来祝嘏(福),自应遵天朝法度,免失尔国王祝厘纳贡之诚。”

——摘编自徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

材料二:鸦片战争后开放的通商口岸(如图)

材料三:新中国成立以来,在外交方面取得了辉煌的成就。截止2008年底,中国与171个国家建立了外交关系,共参加了130多个政府间国际组织,缔结了近20000项双边条约,参加了300多个多边条约,参加了24项联合国维和行动,派出维和官兵11063人次。 ——摘自中国外交部编《中国外交》(2009年版)

材料四:进入新的世纪,中国以前所未有的深度和广度,参与到反恐、防扩散、应对气候变化等全球性问题的讨论和解决中,人们越来越频繁地使用“负责任的大国”来界定中国在国际上的角色。

材料五:温家宝总理说:“我们要走一条和一些大国不一样的道路,这条道路就是和平崛起的道路。这是中国在总结世界和中国社会发展的历史和根据中国的现实情况作出的理性选择。” ——新华网

请回答:

(1)依据材料一指出当时清朝统治者的对外态度。

(2)依据材料二及所学知识指出我国当时的外交特点及其原因。

(3)依据材料三及所学知识概括新中国外交的基本特点及其形成的主要原因。

(4)结合材料四及所学知识,举例说明改革开放以来中国成为国际社会“负责任大国”的主要外交活动

(5)坚持走和平发展道路与构建和谐世界是中国外交战略思想的发展与创新。请结合材料五及所学知识分析中国为什么要走和平崛起的道路?

(6)纵观中国百年来外交的风雨历程,你可得到什么认识或启示?

材料一 福建茶叶大规模种植开始于唐代。宋元时期,茶叶成为重要的经济作物。当时茶叶“出于闽中者,尤天下之所嗜”。以北苑为代表的建安茶园被列为官茶园。北苑茶品种繁多,《东溪试茶录》中记:“茶之名有七, 一曰白叶茶、次曰甘叶茶、三曰早茶、 四曰细叶茶、五曰稽茶、六曰晚茶、七曰丛茶。”制作贡茶的茶叶取用早茶以上的茶种,其制作过程十分讲究,也特别奢靡。《宋史·食货志》记载, 北宋大观年后,建茶岁贡20余万斤。 除上贡朝廷外, 还有大量销售。南宋以后,建茶产量更是剧增。《宋会要辑稿·茶号》《中兴会要》载,南宋初年建茶岁额89万斤,后来更突破百万斤大关。产量的剧增说明当时植茶面积愈来愈大。……鸦片战争后,福建茶叶生产在商品经济大潮下迅猛发展。 1853年,朝廷准许闽江上游茶叶改由福州海运出口。洋行买办内地收购茶叶制度的实行,直接将内地茶叶经济与沿海茶叶贸易对接起来。1858年,外商到中国内地购货出洋只要缴纳一次 2.5%的子口税,极大降低了从武夷山运茶出洋的成本。19世纪70年代晚期,福州茶叶输出居全国之首,走向茶叶贸易的鼎盛时期。

——摘编自刘锡涛《试探福建茶叶生产及近代茶叶外贸鼎盛的原因》

材料二 地理大发现之后,茶得以进入西方并于17世纪上半叶进入英国,1657年,英国商人托马斯·加威首次将茶引入咖啡馆, 宣传饮茶能延年益寿,醒脑提神,治疗心脏与胃肠功能衰退,促进食欲,增强消化能力,能治疗水肿坏血,预防传染。当时人认为两者均具有“万能良药”的性质,并无优劣区别。1675年、1676年斯图亚特王朝借助社会对咖啡的抵制两次下令关闭咖啡馆。进入18世纪后,茶在中产阶级家庭逐渐普及,饮茶者在家中备好茶叶与茶具,饮茶日益渗入家庭生活。凯瑟琳王后、玛丽二世与安妮女王均喜爱饮茶,持续的示范效应促进了饮茶风气在贵族女性中的传播……世界贸易格局的变化促进了茶的传播,英国在东亚积极开拓市场,逐渐与产茶国家之间建立了稳定的贸易关系,英国东印度公司的贸易条件也得到改善。1690年,英国输入茶叶4万磅,1712年英国输入茶叶已增长到约16万磅; 1717年,茶叶“已经代替丝绸成为贸易中的主要货品”……茶叶成为英国东印度公司的业务重心,茶叶贸易亦是英国财政的重要来源, 英国社会鼓励消费茶叶。

——摘编自刘章才《茶与咖啡在近代英国的竞争》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋元时期福建茶叶生产的特点,并分析近代福建茶业贸易走向鼎盛的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国饮茶流行的原因。