材料一 汉代国家以平籴法建立常平仓,在丰收的年景国家高于市场价收购粮食储在常平仓中,然后在荒歉时以低于市场价抛售,使备荒仓储有了更进一步的发展,并为后代所仿效和改进。隋唐时期国家除了设置常平仓之外,还以征税的手段建立义仓,并在灾荒时期无偿或者以借贷的方式救济灾民。北宋时曾对常平仓进行改革,实行以借贷为主的青苗法,南宋朱熹还倡导在乡村设立民间组织的社仓。明清时期也有国家兴办的预备仓、常平仓和地方兴办的社仓或者义仓。

材料二 灾荒肆虐、灾害频繁曾是陕甘宁边区乡村社会的一大顽症。陕甘宁边区党和政府把灾荒救济提高到政治高度,广泛开展群众性救灾运动。在党和政府的领导下,陕甘宁边区的乡村民众有着系统而具体的防灾备荒措施。第一,历数往年灾荒,增强灾荒意识。第二,制定生产计划,开展节约备荒。第三,开荒抢种,节约粮食。第四,创办义仓,互济互助。第五,兴修水利,植树造林。此外,边区群众还依据长期以来形成的防灾经验,依据天象变化来判断灾情灾象。在长期的生产实践中,边区群众总结出一系列行之有效的经验,这些生产经验在防灾备荒方面也起着重要作用。

(1)根据材料一并结合所学,概括古代中国备荒制度的特点并简要分析其作用。

(2)根据材料二并结合所学,指出陕甘宁边区备荒制度与古代相比有何不同。

材料一:汉初,汉高祖败于匈奴,开始采取“和亲”政策,谋求和平,当汉朝公主的后代成为匈奴首领“单于”时,双方会成为更亲密的亲属。赠送黄金、丝绸、粮食给匈奴,笼络匈奴贵族。张骞通西域后,汉朝在河西走廊设“河西四郡”,在西域设“西域都护府”。又设置田官,督率士卒屯田。

材料二:后世对秦始皇的这一做法,大多盛赞不已……虽然秦代……仅仅持续了二世……但秦代所形成的专制主义中央集权国家,及其所确定的以郡县制为表现形式的行政区划,却……为后世历代所遵奉……(西汉初年)刘邦采用的是……混合体。

——李晓杰《体国经野:历史行政区划》

材料三:行省制是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。行省也是蒙元帝国留给后世的重要遗产。……行省辖区广阔,权力集中,地方军、政、财权无所不统……中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。

——据李治安《行省制度研究》;《元代行省制的特点与历史作用》等资料整理

(1)根据材料一,归纳概括汉代中央经略西域的措施。结合所学写出唐朝在西域设置的机构。

(2)根据材料二并结合所学,后世对秦始皇在地方行政制度方面的哪一做法“盛赞不已”?指出刘邦采用的“混合体”是什么?汉武帝的哪一项措施解决了“混合体”出现的诸侯势大问题?

(3)结合材料三并结合所学分析元朝行省制有何影响?

材料一 《中华民国临时约法》明确宣布:中华民国主权属于全体国民;国内各民族一律平等;国民享有人身、居住等一系列自由,有选举、被选举权利,以及纳税和服兵役的义务。中华民国实行三权分立的政治体制,总统有“统治全国”“统率海陆军”之权,经参议院同意“有宣战、媾和即缔结条约之权”。还特别规定实行责任内阁制,内阁总理由议会多数党产生,总理可以驳回总统的意见。总统颁布的命令必须由总理署名才能生效。

——摘自杨共乐主编《历史长河中的人类社会》

(1)依据材料一概述《中华民国临时约法》所体现的政治体制的特点。

材料二 《陕甘宁边区施政纲领》的第1条重申了抗日民主政权的主要任务是:团结边区内部各社会阶级,各抗日党派,发挥一切人力、物力、财力、智力,为保卫边区、保卫西北、保卫中国、驱逐日本帝国主义而战。《施政纲领》的第5条即为“三三制”原则。“三三制”是建立在阶级分析的战略和策略基础之上的。

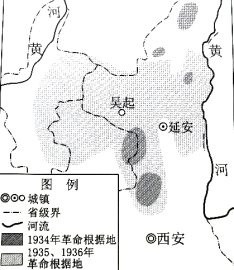

(2)概括图中所示1934年至1936年革命根据地分布范围的变化,依据材料概述中国共产党在抗日战争时期为中国民主政治制度探索作出的贡献。

材料三

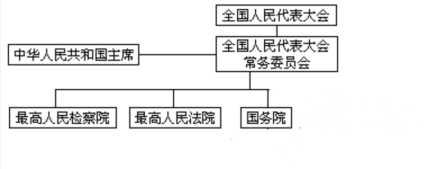

(3)上图所示的中国国家机构组织系统(部分)是在什么历史背景下确立的?

材料四 1981年《关于建国以来党的若干历史问题的决议》明确提出,要把“在基层政权和基层社会生活中逐步实现人民的直接民主”作为逐步建设高度民主的社会主义政治制度的内容之一。……党的十七大第一次把发展基层群众自治制度作为我国社会主义民主政治建设四项重要制度之一,进一步提出要把发展基层民主作为发展社会主义民主政治的基础性工程重点推进,保障人民享有更多更切实的民主权利。党的十八大报告指出,要健全基层党组织领导的充满活力的基层群众自治机制。

——摘自于建伟等编著《中国基层群众自治制度》

(4)指出材料四所说“我国社会主义民主政治建设四项重要制度”的名称,依据材料说明基层群众自治制度的运行方式和意义。

材料一:……同治初年由曾国藩、李鸿章、左宗棠领导的自强运动,是我国近代史上第一个应付大变局的救国救民族的方案。……这是一个不彻底的方案。……甲午以后,康有为所领导的变法运动是我国近代史上救国救民族的第二方案。……严格说来,拳匪运动可说是我国近代史上第三个救国救民族的方案……与第一第二两个方案是背道而驰的。

——蒋廷黻《中国近代史》

材料二:余维欧美之进化,凡以三大主义:曰民族,曰民权,曰民生。……夫欧、美社会之祸,伏之数十年,及今而后发现之,又不能使之遽去。吾国治民生主义者,发达最先,睹其祸害于未萌,试可举政治革命、社会革命,毕其功于一役,还视欧、美,彼且瞠乎后也。

——孙中山《<民报>发刊词》

材料三:十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了全世界的也帮助了中国的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题。走俄国人的路——这就是结论。——毛泽东《唯心历史观的破产》

材料四:只有认清中国社会的性质,才能认清中国革命的对象、中国革命的任务、中国革命的动力、中国革命的性质、中国革命的前途和转变。所以,认清中国社会的性质,就是说,认清中国的国情,乃是认清一切革命问题的基本的根据。

——毛泽东《中国革命和中国共产党》

请回答以下问题:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出第一、第二两个救国救民族的方案主旨有何不同。作者为什么说第三个方案与第一、第二两个方案是背道而驰的?

(2)根据材料二并结合所学知识,说明孙中山救国救民族的方案较第一第二方案有何特点?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出“俄国人的路”是一条什么道路。中国的先进知识分子为什么会选择这条道路?

(4)根据材料四并结合所学知识,指出以毛泽东为代表的中国共产党人开辟出的革命道路是什么?有何特点?实践结果怎样?

材料一:经历了公元前462年的进一步改革之后,全面发展的雅典民主继续以公民大会作为最高权力机关。国家做出的所有决定必须通过公民大会的批准,并且所有的公民在公民大会上都有权讨论和提出建议。

——【美】皮特· N.斯特恩斯等著《全球文明史》

材料二:1689年英国议会颁布《权利法案》

⒈凡未经议会同意,以国王权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法权力。

⒉近来以国王权威擅自废除法律或法律实施之僭越权力,为非法权力。

⒋凡未经国会准许,借口国王特权,为国王而征收,或供国王使用而征收金钱,超出国会准许之时限或方式者,皆为非法。

⒐国会内之演说自由、辩论或议事之自由,不应在国会以外之任何法院或任何地方,受到弹劾或讯问。

——摘自英国《权利法案》

材料三:总纲:第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

——摘自《中华人民共和国宪法》(1954年)

(1)根据材料一,概括指出古代雅典民主政治的主要特点,并结合所学知识任举一个(公民大会除外)体现上述特点的古代雅典的政治机构。(2)根据材料二结合所学知识说明英国《权利法案》体现的宪政原则。

(3)根据材料三,指出新中国确立的根本政治制度,并说明其在新中国政治建设方面发挥的作用。

材料一 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋数不时,朝令而暮当具。

材料二 著名的(晋商)旅蒙商号大盛魁(注:创始人最初是肩挑小贩)……成为有影响的大商号后,还在店内供奉着一条扁担、两个木箱、一块石头(曾作称砣用),其意是警示商号后人不忘当年创业之艰难。……晋商在经营活动中,总结出许多谚语,如“宁叫赔折腰,不让客吃亏”;“售货无诀窍,信誉第一条”……“买卖成不成,仁义都要在”等。

材料三 生之有时,而用之无度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今趋民而归之农,皆著于本,使天下各食其力,末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所类。

——贾谊《论积贮疏》

请回答:

(1)材料一反映了中国古代的什么生产经营方式?结合材料概括这种生产经营方式的特点。

(2)材料二反映了明清时期我国商业发展有何新现象?依据材料概括晋商发达的主观因素。

(3)材料三反映了作者是怎样看待商业和农商关系的?这一思想对后来明清时期社会发展有何影响?

(4)结合以上问题,你能得出怎样的认识

材料一 在中国古代,监察制度是一种特殊政治制度。监察的对象是整个官僚体系,即政府内部官僚或行政主体。完整的监察权包括“纠察”和“言谏”两部分,既要厉行对群臣的监察,维护中央的权威,又要重视谏言机制,以广耳目。监察官位卑而权重,以下察上,以卑督尊,是中国古代监察的通行做法。历朝历代都非常重视监察官的选任,注重品德和能力,尤重实践经历。监察系统直接受命于皇帝,垂直管理,并保持监察官的独立性。

——摘编自何海锋《中国古代监察制度的启示与悖论》

材料二 历朝历代,虽然监察立法越来越多,监察程序也日益严密,但是权情况下,监察制度往往成为具文,丧失了监察作为官僚政治自我调节的作用,最终往往导致政权灭亡。一方面是越来越重的治权之权,一方面却是周而复始的权力力失控却依然存在,尤其是在统治集团昏庸无道的失控,这不能说不是一个悖论。而这一悖论却深深根植于监察制度赖以生存的权力结构中。

——摘编自何海锋《中国古代监察制度的启示与悖论》

(1)据材料一,概括中国古代监察制度的主要特点。

(2)据材料二,请说明“悖论”指的是什么,结合所学知识,分析这一“悖论”出现的原因。

材料一 中华人民共和国成立后,大批的军人就地复员。大规模的建设开始后,很多农民就到城市做了工人。当时北方建了很多大规模的棉纺厂,很多农民、女工就进了城做了工人。还有很多人支援东北重工业,所以也有大批的流动。……京成为首都以后,文化名人、服务业都到北京去了。

材料二 从1958年开始中国人口逐步就基本没有自由迁移了。上世纪60年代毛泽东决定建设大三线,小三线,大批工厂从沿海发达地区迁移。大三线在陕西南部秦岭那里,四川、贵州、云南,现在汶川地震我们知道好多大的厂都是那个时候陆续迁过去的,国家把建设重点或者是国防建设重点放在大三线。各地有小三线,小三线在皖南。文化大革命又出现了人口大规模流动,一方面(城市党政机关干部)继续精简下放,上海支援新疆,另一方面是上千万的知青,大城市甚至包括中等城市的知青都迁到农村,上山下乡,到边疆去,往黑龙江、云南、内蒙古各个地方迁。

材料三 各地改革开放后,就开始吸引流动人口了。深圳、广东先开放,建设特区吸引几十万过去。因为当时开始办的产业都是“三来一补”,都是劳动密集型的,吸引了大批的内地农村人口。还有一个潮流是移居海外,出国。

——以上材料均摘编自葛剑雄《人往高处走,社会离不开迁徙自由》

(1)从1949年到上世纪50年代后期我国人口流动的主要方向是什么?这一时期人口流动的主要原因是什么?

(2)从1958年开始到“文化大革命”期间,我国人口流动的特点是什么?结合材料和所学知识分析三线建设中的人口迁移有何影响。

(3)改革开放以后,人口流动的主要特点是什么?如果以三十年为分界线,前三十年人口迁移和后三十年的人口迁移最大的不同是什么?

材料一 新中国在建国初期所遇到的国际环境,一方面是社会主义国家和各国人民的友好和善意,一方面是美国为首的反动势力的敌视和侵略。……新中国……作为一个新型的国家,要为抛弃旧中国的外交传统,建立新中国独立、自主、平等的对外关系而努力。

——《中国外交史》

材料二 当基辛格在中国执行第二次波罗行动时,联合国大会正在就接纳中华人民共和国为成员国的问题进行表决。……早在8月,……我们支持“两个中国”的想法。……不过我早在春天就了解到,反对接纳北京的传统投票集团无可挽回地瓦解了……

材料三

——《尼克松回忆录》

请回答:

(1)材料一中“新中国在建国初期所遇到的国际环境”反映了当时国际关系的突出特点,这个突出特点是什么?新中国“抛弃旧中国的外交传统”制定了怎样的外交方针(政策)?

(2)结合材料二和所学知识,分析“反对接纳北京的传统投票集团无可挽回地瓦解了”的原因。

(3)材料三周恩来总理与尼克松总统的“握手”对中美关系有何重要意义?此后我国外交取得重大突破,具体表现是什么?

材料一 (北宋)中央政府继续刻印图书,除国子监承刻之外,其它政府部门和地方官署都刻书、印书,全面开展了政府刻书事业……刻书内容范围更加扩大,不仅刻印儒家经典著作,又遍刻正史、医书、诸子、算书、字书、类书和名家诗文,政府还编印了四部大型类书以及佛、道藏经典。私人刻书以文集最多,坊间刻书则以售卖营利为主,除了刻印经文以外,又另刻有字书、小学等民间所需用及士子应举所需要的读物,品类丰富繁多。

——张树栋《中华印刷通史》

材料二 1769年,法国人卢索创建的“印艺社”,拥有一间全新的印刷工坊与六台印刷机,大量印书供应欧洲各地达25年之久。除了伏尔泰、卢梭的作品外,还创办“百科全书期刊”,并推广百科全书派的论著。有学者统计,1789年以前,欧洲的出版商一共印刷了大约24000部《百科全书》,至少11500部到了法国读者手中。

——摘编自【法】费夫贺、马尔坦《印刷书的诞生》

请回答:(1)据材料一并结合所学知识,分析推动宋代印刷业发展的因素。

(2)据材料二、概括18世纪法国“印艺社”的特点,并分析其原因。