材料一

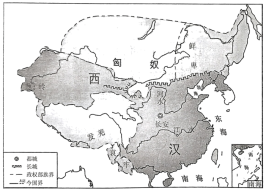

西汉形势图

张骞“凿空”后,西汉开始控制西域,第一次形成由河西走廊连接中原和西域的版图,形状如图。

西汉末年,西域为匈奴所控制。东汉前期,朝廷恢复对西域的管控。东汉末年,中原政权再次失去西域。曹魏西晋时期,该形状的版图再一次形成。东晋十六国南北朝时期,西域为高车等游牧政权所据有。盛唐时期,该形状的版图又一次形成。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》等

材料二 中原王朝一般属于农耕政权,生存和发展的基础是农业,经营的区域往往是农耕区。其疆域也往往以该区域的边缘为界:北阻大漠、草原,沿年均400毫米等降水量线修筑长城,区隔游牧;东南阻于浩瀚无垠的太平洋;西南阻于山高流急的横断山脉和高耸入云的青藏高原;只有西北沿河西走廊的狭长农耕带通向新疆。

新疆以天山为界,北有准噶尔盆地,南有塔里木盆地,环塔里木盆地边缘的雪山融化,形成了绿洲农业,也便于中原王朝驻屯军队。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》等

(1)根据材料一并结合所学,指出西汉时期西部版图相较秦朝时的变化,以及相应的管理机构设置。(2)根据材料并结合所学,分析该形状版图反复出现的原因。

材料 18世纪末到19世纪中叶,英国文学旅游兴起并成为一门产业。民众仿效16世纪以来贵族“欧陆游学”传统,参观英国知名作家的出生地、故居和墓地,探访文学作品中描述之地,以求“更深刻地理解熟悉的文本”。

地处偏僻的斯特拉特福,因是莎士比亚出生地而成为旅游胜地。1847年出版的《英国最杰出诗人的故居和常去之处》配以版画介绍英国作家故居,深受读者欢迎。伦敦威斯敏斯特教堂有乔叟、斯宾塞等众多作家的墓碑或纪念碑,备受游客青睐。人们还将文学作品视为“旅游指南”,前往伦敦、罗切斯特等地,与作品中的人物“邂逅”,“跟随哈代想象出来的人物的活动轨迹游览他们的故土”,领略司各特作品中描述的苏格兰高地风光,寻找历史记忆。“莎士比亚之乡”“哈代之乡”“司各特之乡”等英国文学之乡成为一道道亮丽的文化风景线。

——摘编自(法)马克•布瓦耶《16—21世纪西方旅游史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括英国文学旅游兴起的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析18世纪末到19世纪中叶英国文学旅游的影响。

材料 1932年中国重要新闻标题摘编如下:

锦州撤防辽西尽陷;蒋汪昨晚在杭晤谈;溥仪竟作傀儡;日本大批军批昨日到沪;蒋汪均决长住首都:日本毁我经济中心,上海闸北惨化灰烬;日军自昨晨猛烈总攻,我军沉勇坚守击退之;十九路军奉令开闽;蒋介石又做鄂豫皖“剿赤”总司令;全国红军继续大获全胜;国民党军阀大调白军布置进攻苏区;日军果进犯热河;湘鄂赣红军二次大胜利;国民党进攻苏区;愧儡组织近状;全线出击,红军捷报频传。

——摘编自陈益民、江沛主编《老新闻1931-1939》

结合所学中国近现代史知识,择取材料中的有关时事,拟定一个主题,写一篇短评。(要求:主题正确,运用材料,史实准确,评论合理。)材料 清帝退位后,黄兴认为政治目标已实现,“将来政治竞争,但能以政见相折冲,不愿以武力相角逐”,中华民国初年的国会选举期间,孙中山专心从事实业建设,对国民党党务“一切不问,纯然放任”;黄兴则积极为国民党争取选票,并认为“今者共和成立,欲苏民困,厚国力,舍实业末由”。1913年宋教仁遇刺后,黄兴主张“法律讨袁”,反对起兵,孙中山“格于众议,只好从缓发动”,后袁世凯欲武力镇压革命党,黄兴与孙中山领导发动“二次革命”,失败后逃亡日本。在日本,孙中山将国民党改组为中华革命党,继续发动式力革命,黄兴主张积蓄力量,循序渐进地反对袁世凯。

——摘编自李新总编《中华民国史人物传》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括中华民国建立后黄兴和孙中山政治主张的相同之处。(2)根据材料并结合所学知识,简析中华民国建立后黄兴和孙中山的政治分歧及其后果。

材料一 大约抄写于秦灭六国前的秦简《法律问答》记载,里典(里正)、里老共同负责里中的户口,赋税和治安……典、老一般由乡里中年长无爵者担任。

——摘编自陈侃理《秦汉里吏与基层治理》

材料二 ……县级以下的乡保是个关键人物……乡保一般按自己意愿行事,他们处于国家和社会的交汇处具有两面性。

——摘编自黄宗智《国家与社会二元合一》

材料三 ……历代乡里制度,无论怎样变化,都声称遵从《周礼》确立的乡里制度的基本原则。

——鲁西奇(中国古代乡里制度研究》

问题:(1)指出材料一所体现的秦乡里制度的变化,并简析其原因。

(2)分析材料二中乡保的“两面性”。

(3)综合上述材料,概括中国古代基层治理的特点。

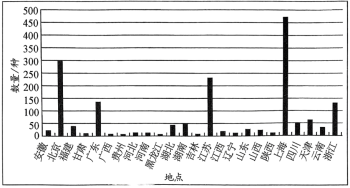

材料一 以五四运动为中心的前后时期(1915—1923年),大量期刊涌现。下图是五四时期期刊创办情况:

——摘编自杜波《五四时期期刊研究》

材料二 创办于1915年的《新青年》《科学》及1917年的《太平洋》,代表了当时思想界的动态。文化类期刊有《湘江评论》《浙江新潮》等新文化期刊,《国故》《学衡》等保守主义文化期刊,《侦探世界》等通俗文学期刊,《小说月报》《创造》等新文学期刊。《科学》“以传播世界最新科学知识为职志”,主张科学救国,同类期刊有《电界》《心理》等。《太平洋》主要刊发政论文章,主张政治革新。政府及政党亦办期刊,如中共刊物《共产党》《劳动界》,国民党刊物《建设》等。

——摘编自《五四时期期刊介绍》等

(1)根据材料并结合所学,概括五四时期期刊的整体特征。(2)根据材料并结合所学,分析五四时期期刊蓬勃发展的背景。

材料 陈翰笙(1897—2004)在苏联担任国际农民运动研究所研究员期间,曾与苏联、匈牙利等国经济学者围绕中国社会性质展开论辩。这些外国学者机械使用马列理论,否认当时中国的半殖民地半封建社会性质,认为中国农村已进入资本主义时代。陈翰笙与其进行了激烈争论,但缺乏有力的辩驳证据,遂决定“对中国的社会作一番全面的调查研究”。回国之后,为了弄清中国社会的性质,陈翰笙组织一批学者先后在营口、大连、长春、无锡、保定及广东岭南等地展开农村调查和研究,产生了广泛影响,逐渐形成“中国农村派”。

中国农村派认为:在中国农村,资本主义生产方式与封建性生产方式是并存的,但封建残余占优势;中国农民的商品生产不是资本主义的自由生产,而是贫困导致的;资本主义农业生产方式在中国农村未占优势,半封建的小农经营仍是农业经营的支配形态,阻碍着资本主义农业的生产;帝国主义对中国农村的半封建性有维持作用。

——摘编自李金铮《早期中国马克思主义学者对农村经济的主张》等

(1)根据材料,概括中国农村派形成的原因。(2)根据材料并结合所学知识,运用唯物史观的基本观点,对中国农村派的活动及主张进行阐释。

材料一 在同一块耕地上连续耕作,重视水利灌溉、粪肥使用及田间管理,是我国古代农业生产发展的重要特征。先秦出现的连作制在两汉发展成熟。魏晋南北朝时期冬小麦种植的推广,为豆类作物与大、小麦的轮作提供了条件,麦类作物收获量为播种量的44~200倍,唐代北方麦豆两熟制普及。宋代南方水稻育秧、插秧技术推广与提升,普遍实行稻麦轮作,同时圩田、梯田等大量出现。明清随着美洲作物的传入、双季稻的推广,轮作物种更为丰富,山地、丘陵等得到进一步利用。传统农业的不断发展,为中华文明生生不息提供了经济支撑。

——摘编自赵德馨主编《中国经济通史》等

材料二 罗马帝国时期,农业中普遍采用轮作制。4世纪后,法兰克人从罗马人那里掌握了二圃耕作方式,轮流耕种全年耕地的1/2。10世纪起,重犁的采用以及长达300年的大垦荒运动,扩大了耕地面积。三圃制流渐流行,耕地依自然条件划分为三大块,分别进行春播(大麦、燕麦等)秋收、秋播(小麦、黑麦等)夏收和休耕。耕地收割完毕和休耕的土地成为"敞地",作为公用牧场。13世纪,豆科植场加入轮种,谷物收获量为播种量的3~4倍。14、15世纪,粗放农业开始向集约农业过渡,农业与畜牧业进一步结合,葡萄、啤酒花等经济作物种植面积大增,近代西欧农业的许多特征逐渐形成。

——摘编白马克垚《西欧封建经济形态研究》等

(1)根据材料,概括中国与西欧古代农业在土地利用方式上的主要差异。(2)根据材料并结合所学知识,分别说明中国和西欧古代农业对文明发展的影响。

材料 1911年3月,摩洛哥非斯地区爆发了反对法国殖民统治的起义,法国派兵镇压。德国出面干涉,7月1日派军舰到摩洛哥阿加迪尔港,引发阿加迪尔危机。由于担心德国获得摩洛哥沿岸港口并建立海军基地,英国于21日发出警告,强调英国是处理国际事务不可或缺的角色。英国海军进入战备状态,总参谋长访问法国并视察德法边界。在英国强硬态度面前,德国同意与法国妥协,摩洛哥由法国“保护”,法国向德国转让法属刚果部分地区。11月底,德国军舰驶离阿加迪尔港,危机结束。德国对此十分失望,决心在下一次“考验”时不再退缩。同时,英法同盟的实质合作进一步加强。

——摘编自徐弃郁《脆弱的崛起:大战略与德意志帝国的命运》等

(1)根据材料并结合所学知识,说明英国在阿加迪尔危机中的立场及其原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析阿加迪尔危机对德国的影响。

材料一 自公元前219年始,秦始皇数次东巡,“群臣诵功,请刻于石”,遂在泰山等地刻石勒铭。这些铭文叙述了秦始皇因六国“贪戾无厌,虐杀不已”,于是“禽灭六王”“平一宇内”,实行了“器械一量,同书文字”等政策;秦始皇“作制明法”“不懈于治”“专隆教诲”“忧恤黔首”,官员“各知所行,事无嫌疑”;“六合之内”出现了“黔首安宁”“不用兵革”“男女礼顺”“莫不受德”“承顺圣意”的景象。

——据《史记》等

材料二 公元14年罗马帝国首位皇帝奥古斯都去世,其生前自述被铭刻于陵墓入口处,主要内容为:奥古斯都“恢复了为派系势力主宰的共和国的自由”,平定高卢、西班牙等地战乱;多次为罗马平民发放金钱和粮食,“举办角斗表演”;复兴罗马传统,“修复了八十二座诸神之庙宇”;“解除了海上的海盗威胁”,“将罗马人民的所有行省”的边界扩大了。铭文强调奥古斯都的最高权力源于元老院和罗马公民的授予。该铭文后被诸行省传抄。

——摘编自张楠、张强《<奥古斯都功德碑>译注》

(1)根据材料,分别概括秦始皇刻石与奥古斯都功德碑呈现的帝王形象。(2)根据材料并结合所学知识,分析秦始皇刻石与奥古斯都功德碑出现的共性原因并说明两者共同的史料价值。