材料一 西周时期,周王自称“天之子”,其所居之地称为“中国”(即中央之国)。文献准确记载的区域大致在黄河流域。古希腊人认为,他们的主神宙斯的居住地就是世界中心,文献中明确记载的地理范围不超过地中海周边地区。罗马人则说,众神选择并指引罗马成为世界中心,罗马帝国初期所能明确认识的地理范围已远远超过了古希腊,但仍限于欧洲、非洲北部和亚洲中西部。上述三个文明对于远离其统治区域的地方则认识模糊。

材料二 1874年法国传教士在上海徐家汇建立了观测台,19世纪80年代这一观测台利用上海法租界内的信号塔开始报告正午时刻,为外国船只服务。这一时间标准被称为“海岸时”。19世纪末20世纪初,列强控制下的清朝海关采用“海岸时”,使用的是东经120°的时刻。此后“海岸时”逐渐被铁路、航运、邮政、电报等行业采用,并延及京奉等铁路沿线和长江流域。1918年,北洋政府将全国划分为5个时区,1927年将北京时定为标准时。1929年国民政府以南京时为标准时,每天通过电报和广播发布;上海、天津、南京、北平等地的车站、码头、银行、机关及市区街道多设标准钟。与此同时,汽笛、午炮或寺庙的钟声等报时方式仍在使用。中华人民共和国成立后将东八区区时定为北京时间。

(1)概括材料一中各文明对世界认知的共同之处。

(2)依据材料二,结合所学,解读从“海岸时”到北京时间在近现代中国的变化历程。要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

| A.反映了远古时代人类的生产生活 | B.可与战国时期的考古发现相印证 |

| C.阐述了当时百家争鸣的政治主张 | D.源于对原始时期历史文献的解读 |

对于先秦“德”观念的发展可以大致看出这样一个线索∶在原始时代后期起,“德”意即由天和先祖所赐而“得”;后人传周文王的美德,除膺受天命外,还指文王采取的一系列惠保小民、勤政节俭、与民同乐、孝敬、恭祭先祖的政策与措施,最终得以使“小邦周”战胜“大邦殷”,“修建明德,以藩屏周”“周之制度典礼乃道德之器械”;直到孟子提出“四端”之说,人所拥有的恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心使个体成为责任的担负者,不再是由神灵,也不再是宗族之类的集体完成。中国古代思想中“德”的观念从天命层面、制度层面深入到内心,没有走向如同基督教、佛教那样通过偶像膜拜方式表现出信仰,而主要是关注人的自身能力的认识与开发,寻求人与自然以及人与人之间关系的和谐与平衡。在“德”由迷惑到明确的过程中,人们可以深切地感觉到古代人类精神觉醒的前进步伐。

——晁福林《先秦时期“德”观念的起源及其发展》

(1)结合材料与所学知识,对先秦时期“德”观念的发展进行解读。

《新民说》是梁启超在20世纪初用“中国之新民”的笔名、发表在《新民丛报》上的二十篇政论文章。梁启超申明“本报取《大学》新民之意(大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善),以为欲维新吾国,当维新吾民”。

今日欲抵挡列强之民族帝国主义,以挽浩劫而拯生灵,惟有我行我民族主义之一策。而欲实行民族主义于中国,舍新民未由;新之义有二∶一曰淬厉其所本有而新之,二曰采补其所本无而新之。二者缺一,时乃无功;凡一国之能立于世界,必有其国民独具之特质。上自道德法律,下至风俗习惯、文学美术,皆有一种独立之精神,祖父传之,子孙继之,然后群乃结,国乃成。斯实民族主义之根柢源泉也。我同胞能数千年立国于亚洲大陆,必其所具特质有宏大、高尚、完美,厘然异于群族者,吾人当保存之而勿失坠也;故吾所谓新民者,必非如心醉西风者流,蔑弃吾数千年之道德、学术、风俗,以求伍于他人;亦非如墨守故纸者流,谓仅抱此数千年之道德、学术、风俗,遂足以立于大地也。

(2)梁启超认为“新民”应具有哪些品质。

新中国成立以来高度重视对外文化交流。道法自然、天人合一的生存理念,天下为公、大同世界的价值追求,求同存异、讲信修睦的和谐心态,亲仁善邻、协和万邦的处世之道,同舟共济、独木不成林的合作思想,仁者爱人、以德立人的人格品行,为中国外交奠定了文化基石。“文化外交”中有着国家整体对外战略思想和中华传统文化思想的传承,更有战略、政策和实践的创新。有学者将70年的外交历程划分为“文化先行、外交殿后”“全面开放、全面参与”“提质升级、合作共赢”三个历史阶段,目前正处于大有可为的历史机遇期。

(3)结合材料,在上述三个阶段中各选取恰当一例,说明中华文明之精髓在中国外交实践中是怎样得到创新性运用的。

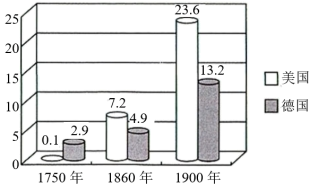

美、德制造业占世界制造业总产量的份额(单位:%)

| A.机器制造业的发展标志着工业革命的开始 | B.工业革命推动了美、德工业经济迅速发展 |

| C.美、德两国成为工业革命的发源地和中心 | D.欧美国家开始从“蒸汽时代”迈入“电气时代” |

材料一 明清时期,大运河是当时经济的“生命线”,承担着数百万石的粮食及其它物资的运输重任。明清时期,一大批运河城市发展起来。运河沿岸的城市中均建有府学、州学、县学、文庙、贡院书院、藏书阁。运河城市的人口结构中,商人和手工业者人数占多数。1842年,英军夺取了京杭大运河与长江交汇处的镇江,封锁了清朝的漕运。道光帝被迫与英国签订《南京条约》,漕运恢复。1853年后,太平天国占据南京和安沿江一带十多年,运河漕运被迫中断1855年,黄河改道后,运河山东段逐渐淤废,从此漕粮主要改经海路运输。1872年,轮船招商局在上海成立,正式用轮船承运粮。1904年,漕运总督被撤废。1911年,津浦铁路(天津到南京浦口)全线通车,从此京杭大运河以及浯线城市的地位一落千丈。

材料二 历史名城锡耶纳被为“中世纪城市的化身”,其城市结构形态在中世纪的变化从一个例面反映了这一时期意大利乃至西欧的某些历史现象。其变化如下:5~12世纪,锡耶纳最辉煌的建筑是教堂,大教堂及其前而的广场成为城市的中心。除了大教堂作为宗教中心外,还有分散在城市各处的权贵家族私,这些权贵各据一处,私战不已。从12世纪开始,整个欧洲的商业化和城市化水平不断提高,而锡那纳在13世纪下半叶成为欧洲经济最耀眼的明星。经济的发屐推动锡耶纳平民阶层迅速起并作为一股政治力量,在市政府中担任了非常重要的角色。13世纪末开始修建的锡耶纳市政厅及其塔楼逐渐成为整个城市的中心并占据了全市最高的位置。教会开始被置于市政府的庇护之下,一方面,大教堂成为市政府和市民用来宣扬城市荣耀的手段,另一方面,市政府也充分借助教会的权威以维护自身统治——据朱明《从大教堂到市政斤:中世纪晚期锡耶纳的城市空间转型》

(1)结合所学,评析明清时期大运河的兴衰。

(2)结合所学,从城市结构形态变迁的角度,对历史名城锡耶纳进行解读。

材料一 据统计,1949年,全国70%以上的工业集中于东部沿海地带,西部边疆地区的工业产值仅占全国的9%;从钢铁工业来看,沿海地区的钢铁生产能力占八成以上,而钢铁资源丰富的西部等地区几乎没有相关工业产业。“一五”计划时期,党和国家提出,要在全国各地区适当分布工业生产力,要使工业基地接近原料和燃料产地,并逐步提高落后地区的经济水平。

材料二 据1949年统计,在全国205所高校中,118所高校分布于沿海地区,西北地区仅有9所高校。1955 年7月,高等教育部正式制定了《一九五五年至一九五七年调整方案》,高校西迁方案确定。参与此次西迁的沿海或大城市高校30余所。其中,为配合航空工业基地建设,华东航空学院师生坚决服从,教职工、家属、学生共5000余人如期抵达西安,为大西北贡献了第一所以航空为主从事国防科技高等教育的航空院校,即西安航空学院。西航先后研制出多种军事作战飞机,其首届毕业生也全部自觉服从分配,去到西北、西南、东北、中南等急需用人的航空单位。同时承担了多项国家级科研项目,其研制出歼7-E型飞机为国防建设做出了重要贡献。

材料三

阅读上述三则材料,结合所学,对1955—1957年高校西迁进行解读。

①十月革命促进了马克思主义在中国的传播

②马克思主义理论促成了新文化运动的发生

③中国先进知识分子确立了马克思主义信仰

④认识到马克思主义必须和工人运动相结合

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

| 时期 | “西方”概念 |

| 过渡时期和全面建设社会主义时期 | 中国共产党对“西方”概念的定义为:在国内,“西方”是我国社会主义建设的敌对势力、意识形态话语建构的批判对象;国际上,“西方”是我国与亚非国家尤其是被“西方”压迫或殖民的国家产生共情、建立外交关系、树立自信的批判对象。 |

| 改革开放新时期 | “西方”概念主要指经济的“西方”,并形成了“对西方开放”、“西方发达国家”等“西方”正面话语,又有政治上、思想上警惕和防止“西化”危险的负面语义。“西方”概念得到进一步完善。 |

——摘编自黄晓娟等《中国共产党“西方”概念的起源与话语变迁——基于中国现代化历史进程的考察》

依据材料并结合所学,解读中国现代化历程中“西方”概念的话语变迁。

| 技术门类 | 西方发明年份 | 上海应用年份 | 重庆应用年份 |

| 铁路 | 1825年 | 1876年 | 1934年 |

| 电报 | 1835年 | 1872年 | 1886年 |

| 电话 | 1876年 | 1882年 | 1912年 |

| 电灯 | 1881年 | 1882年 | 1906年 |

| 汽车 | 1883年 | 1901年 | 1928年 |

| 无线电 | 1896年 | 1909年 | 1928年 |

| A.现代技术均由洋务运动引入中国 | B.现代技术推动城市基础设施建设 |

| C.民国成立后现代技术才传入内地 | D.沪渝两地的现代化进程同步进行 |

在建国之后的29年中,中国模仿苏联的计划经济体系建立了较为完整的制造业体系,通过“三线建设”,军工制造业建立了一定基础。但是,当时的中国制造业更多地是制造工业产品,在消费品制造方面,只能提供基本的生活保障。

八十年代,国营企业还是中国制造业的绝对主流,一些军工企业开始生产民用产品。“三大件”不断变迁,电视机、洗衣机、电冰箱逐渐成为所有家庭的必备电器,食品和各类消费产品的品种逐渐丰富。而这十年,中国市场的特点是供不应求。

90年代初至20世纪末,国家充分鼓励民营经济的发展,成就了一大批民营企业家。巨大的中国市场吸引了大批国外制造企业进入中国,中国开始有了外资、合资和合作企业,中国的低成本后发优势逐渐显露,国际贸易开始节节攀升,国内市场逐渐繁荣。内地和沿海地区的制造业,乃至整个区域的经济实力的差距逐渐拉大。

21世纪初至现在,中国制造业融入世界,众多出口导向型制造企业充分发挥低成本优势使“Made in China”闻名全球,国内一些优秀制造企业也开始走向世界领先行列。但与世界先进水平相比,中国制造业仍然大而不强,转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。

——摘编自《剧变中国:改革开放三十年制造业发展史》

阅读材料,任选三个时期,对材料蕴含的历史信息进行解读。(要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)