材料一 中国古代重视监察机构的设置,将之置于与行政机构并列的位置。在历史演进中,监察机构的体系越来越严密,相对于行政机构的独立性也越来越强。历代政府重视监察法规建设,坚持依法监察,监察法规逐步完善。监察机构职权涉及察德、察政、察能。同时,为防止地方分离,整肃吏治,历代统治者都重视中央对地方的监察。监察以常驻为主要形式,并辅以不定期的或定期的巡按制。此外,监察御史作为风纪之官,品秩虽低,权势却十分显赫,甚至享有“便宜从事”和“风闻奏事”的特权。但是,监察机关的独立是相对的,其监察功能的发挥受到皇权的极大制约。

——摘编自林志强、张旭日《中国古代行政监察制度特征研究》

材料二 监察官是罗马共和国时期比较特殊的官职,其产生、职权伴随着平民和贵族的长期斗争。随着共和国历史的发展,监察官基于实践的需要,其权力不断扩大,从最初的人口和财产调查权,到后来的公民道德监督权,再发展到元老遴选权,监察官的地位日益神圣和显赫。由此看出,监察官的权力扩张恰好对其他官员起着很大的制衡作用,从而推动着古罗马共和宪政的平衡与发展。

——摘编自连佳《浅议古罗马共和宪政下监察官制度及其启示》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括古代中国与古罗马监察制度的不同特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出古代中国与古罗马监察制度特点形成的原因。

材料 进入21世纪,我国公共图书馆事业发展迅速。2003年,深圳在全国率先提出建设“图书馆之城”的宏伟目标。目前全市公共图书馆总数1086所,远超纽约等国际化大都市,每1.63万人拥有一个图书馆设施、每万人拥有馆合面积约292平米、年度文献购置费将近1.4亿,电子图书总量遥遥领先,数字化水平走在世界前列。深圳“图书馆之城”构建了覆盖全市的总分馆体系。2022年底,宝安、罗湖等区纳入区级总馆垂直管理的基层图书馆有146家,街道图书馆实行垂直管理体制的已过半数。深圳“图书馆之城”建设还体现在新型空间建设与品牌活动培育。“南书房”是深圳图书馆打造的经典阅读空间,在其示范影响下,大批公共阅读新空间涌现出来,成为深圳公共文化服务高质量发展的重要标志,引领了全国的新型公共文化空间建设。20多年来,一大批有特色的阅读品牌活动得到培育,“爱阅”融入了市民生活,书香成为了深圳底色,深圳赢得了“全球全民阅读典范城市”的美誉。如今,“图书馆之城”的理念、构想与实践由深圳开始辐射国内,广州、东莞及中西部地区等都开展了建设“图书馆之城”的实践。

——摘编自李国新《“图书馆之城”:中国特色世界一流公共图书馆体系的深圳贡献》

(1)根据材料并结合所学知识,简析深圳建设“图书馆之城”的背景。(2)根据材料并结合所学知识,说明深圳建设“图书馆之城”的影响。

材料一 面对西方殖民势力的步步紧逼,明清两朝统治者从不同层面采取了一系列政策。首先,加强对西方国家的防范,“立中外之大防”。明朝加强沿海地区防守,“苹渡船,严保甲,搜捕奸民”,整顿海防官兵,日夜操训;清廷对西方来华商船作出限制性规定,西方商船进入黄埔港,须将所带炮械交出,所带之护货兵不得擅自进入各海口等。其次,限制对外贸易区域。自明初以来,中央政府为便于有效管理朝贡事务,划定不同口岸,规定入明朝贡的外国人员在各自划定口岸登陆。清朝在1757年宣布关闭闽海关、浙海关和江海关的西洋贸易,只保留粤海关通商。“限关”的同时,明朝中后期、清朝中前期,政府为应对海陆边境贸易需求,采取了相对积极的政策。18世纪的广州成为环球海上航路的重要中转港。此外,明清统治者对西洋科技和文化,采取“节取其技能,而禁传其学术”的态度。康熙晚年,罗马教廷禁止中国教徒祭祖祭孔,这与中国文化的核心价值冲突。

——摘编自中国历史研究院课题组《明清时期“闭关锁国”问题新探》

材料二 西方列强通过鸦片战争迫使中国签订不平等条约,改变了传统中外关系格局。《望厦条约》签订后,道光帝谕令将五口通商贸易章程向各国颁发,“以示怀柔”。在第二次鸦片战争中,列强不断勒索,使清政府感到怀柔之道难以适应条约关系;与此同时,随着西方的国际法和近代国际关系的准则等从各种渠道传入中国,清朝大吏们逐渐产生了近代国家主权意识。1867年在讨论修约问题时,清政府明确表示:“查中外时势,有难有易,且亦各有国体及自主之权。如时势可行,及无碍国体政权者,中国原有自主变通之法。”其后,清政府有意识地在新订条约中消削或限制此前已被列强所握取的特权。甲午战争后,日本企图凭借强权订立新的商约,由此获得与西方国家同等特权地位,对此清廷降旨强调,“凡此次所许利益,皆不使溢出泰西各国之外,庶可保我利权”,最终日方方案共40款,中方删改达31款之多。经过庚子事变,清政府的修约意识更为清晰,除将收回领事裁判权的筹划纳入条约外,清政府还就修改经济特权作了筹议。

——摘编自王建朗、黄克武主编《两岸新编中国近代史(晚清卷)》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期对外政策的特点,并简析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概述晚清对外关系中利益观念的演变。

(3)根据材料并结合所学知识,简析从明清处理对外关系中得到的历史启示。

材料一 中国古代部分粮食安全观摘录

| 内容 | 出处 |

| “国家无九年之蓄曰不足;无六年之蓄曰急;无三年之蓄曰国非其国也。” | 《礼记·王制》 |

| “粟者,王之本事也”“不生粟之国亡,粟生而死者霸,粟生而不死者王。” | 《管子·治国》 |

| “李悝为魏文侯作尽地力之教”“以谷贱时增其贾而籴,以利农,谷贵时减贾而粜,名曰常平仓。民便之。” | 《汉书·食货志》 |

| “蓄积藏于民为上,藏于官次之,积而不发者又其最次。” | 《救荒活民书》(南宋) |

材料二 新中国成立后,主管财政经济工作的陈云高度重视粮食工作。20世纪50年代中期,他提出“发展农业是保证工业发展和全部经济计划完成的基本条件”。“改善生活,吃还是第一位”“吃的方面,先粮食后副食品”“粮食工作极为重要,它决不仅仅是一项单纯的经济工作,而且也是一项重大的政治工作”。60年代初,他又提出“在粮食问题上,应该有这样的目标:一是要过得下去,二是不依靠外国”。这一系列有关粮食安全的思想,对于今天保障粮食安全、提高粮食安全治理能力仍然具有重要借鉴意义。

——摘编自赵纪萍《陈云的粮食安全思想和主张》

材料三 十八大以来,以习近平同志为核心的党中央深刻认识到粮食安全是总体国家安全的根基,提出了“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”为核心战略思想的新时代粮食安全观。

——摘自毛长喜《新时代粮食安全观的理论内涵与实践路径》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代粮食安全观的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与古代相比,新中国粮食安全观的新发展并分析其原因。

(3)综合以上材料并结合所学知识,简要评析新时代粮食安全观。

材料 1958年戴高乐重返法国政坛之时,开始酝酿对苏缓和的长期规划。此时的苏联,“非斯大林化”的进程方兴未艾,赫鲁晓夫在“和平共处”外交总路线的框架下,积极在西方国家中寻找“特殊”对话者。1958年初,苏共中央委员会通过决议,旨在“削弱法国与北约联系的纽带,加强法国从美国获取更大独立自主权的政治倾向。”苏联表示与戴高乐的“定期接触”可能会促进法苏缓和,钳制法美关系。同时,戴高乐进一步向在巴黎的苏联外交官阐述“从大西洋到乌拉尔山”的构想,并多次在公开场合使用该表述。

第二次柏林危机可被视作法苏关系缓和的障碍和契机。1959年至1960年,两国间出现了短暂“缓和”的迹象。然而,1960年5月,苏、美、英、法四国首脑会议失败,法苏间的“缓和”被苏联证明是一场错觉。苏联意识到,只要美国参与其中,法国就会为了维护其盟友的利益限制自身的判断和行动自由。在随后的联合国大会发言中,苏联强烈谴责了法国殖民主义,因为苏联此前对法国的期待和盘算并没有得到任何实质性回报。

——摘编自宋雪《“缓和”的错觉——再议1958—1960年的法苏关系》

(1)根据材料并结合所学知识,概括20世纪50年代末60年代初,法苏关系出现缓和迹象的历史背景。(2)根据材料并结合所学知识,说明20世纪50年代末60年代初,法苏关系缓和成为“错觉”的原因。

一场关于殖民政策的辩论。在1885年大辩论开展之前,法国的殖民活动来到一个临界点:虽然共和国的殖民活动已经开展了一些时日,但是它尚未成为一项国家的政策和原则。法国政府为了继续对马达加斯加和越南的征服,向议会提交了额外的财政拨款的请求。这一请求,引发了两派就殖民政策的辩论。

| 殖民派主张 | 反殖民派主张 |

| 在法国的旁边,德国已经筑起了藩篱;而在海洋另一边的美国,也变成了贸易保护主义者;大市场变得日渐狭窄,导致我们的工业产品越来越难以进入其中,这些大国甚至开始向我们自己的市场倾销一些我们过去从未见过的产品。 | 对遥远土地的征服,只会让我们在 贸易征服中败给竞争对手。能够打开市场的并不是战争,而是物美价廉的商品;市场并不属于武装得最好的民族而是属于装备最好的生产者。 |

| 没有影响力的光辉,不参与世界事务,将所有对非洲或是东方的扩张行为看作是一种陷阱……这种生存方式对于一个大国来说,就是放弃。而且,在短时间内,一个大国就会因此沦为三流或是四流的国家。 | 当一个国家在欧洲遭遇到了一些 十分严重的挫折的时候,当其边境线受到了损害的时候,也许在发起远征之前,我们最好先确保在自家站稳脚跟,确保我们的国土不会动摇,这才是我们的第一要务。 |

| 法国不能只是一个自由的国家,还应 当是一个能对欧洲的命运施加自己影响的 伟大国家,它应该把这种影响扩大至整个 世界,并将其语言、旗帜、军队和才智带 到它力所能及的每一处。 | 当我们以文明为名时,我们就应该(将自己的行动)限制在正义和公正的范围内。但不要试图给暴力披上一层虚伪的文明的外衣。 |

——摘编自刘梦佳《法兰西第三共和国的殖民转向》

(1)概括双方辩论的焦点,并说明各自的理由。(2)推测辩论的结果并分析其影响。

材料一 日耳曼人在迁移过程中很注意学习罗马人的先进生产技术和文化,他们向罗马人学习织布、造船、金属加工等技术。在造船方面,早在公元3世纪时,日耳曼人已能制造有14对人划桨的大柞木船,并从罗马人那里学会了使用船帆。至公元5世纪末,日耳曼人在金属加工方面已“达到了相当高的水平”。在精神文化上,日耳曼人的法律,即“蛮族法典”,如法兰克人的“萨利克法典”也深受罗马法的影响。罗马人的文化已深入到日耳曼人的内地,在莱茵河、美茵河、多瑙河一线的日耳曼人驻地都留下了罗马人的城堡、戏院、浴场、雕刻物等遗址。在罗马人的影响下,日耳曼人内部开始出现了贫富分化,一些人成了富商、银行家。日耳曼人在罗马化的过程中大踏步地向文明迈进。

——摘编自刘爱兰《试论民族大迁徙对古代中国与西欧文化发展的影响》

材料二 1607年至1776年这场英国向北美的移民运动无疑对美国的历史产生了深远影响。早在17世纪前半期,北美殖民地创立后不久,就开始出现了比较民主化的议会,这些议会基本上是英国议会的翻版,尽管它们也具有一些独特的北美色彩。同时,早期的英国拓荒者在带去资产阶级民主和自由思想的同时,也“奠定了以盎格鲁—撒克逊文化为主体的美国文化的基调,其中最主要的标志就是白人新教英语文化。”……英国的家长制成为殖民地习惯性的伦理制度,丈夫可以任意鞭打妻子,已婚妇女没有任何法律地位,鞭笞、毁坏肢体等各种体刑方法在北美殖民地极为普遍。英籍移民还认为,只有白色盎格鲁—撒克逊新教徒才是优越的种族,其他民族均是劣等民族。

——摘编自向玮《浅析北美殖民地时期的英国移民(1607-1776)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括日耳曼人在“罗马化”过程中的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简析英国殖民者对北美文化的影响。

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对人口迁移与文化发展的认识。

材料 在英美决策者看来,殖民地的贫穷与动荡是共产主义运动兴起的“温床”。为遏制这种趋势,保证东南亚地区的稳定,英国在一些独立呼声很高的殖民地选择了和平移交权力。然而,由于殖民地时期的历史遗留问题,这些新兴的民族国家产业结构畸形、民族矛盾尖锐,无法依靠自身的力量维持国家稳定和发展。战后的新兴独立国家普遍面临着一个困境:既想切断与原宗主国的联系,又由于经济依赖不得已向对方求助。缅甸的情况也是如此。1885年,缅甸全域被英国占领。二战期间,缅甸在日本的“支持”下取得短暂独立,但领导人很快意识到日本法西斯的真正意图,转而“联英抗日”。1945年日军投降以后,英国重新控制了缅甸。不久后,缅甸的反法西斯人民自由同盟要求与英国政府谈判,并希望得到真正的独立,但收效不佳。即使到了英国首相艾德礼上台初期,英国对缅政策仍未有大的改变。但工党政府最终从现实主义出发,顺应非殖民化浪潮。在缅甸总理昂山、吴努等人的努力下,经过一系列的斗争与谈判,1948年1月4日,缅甸终于正式独立。

——摘编自张雅渊、梁志《英国对缅甸援助政策探析(1948—1954)》

(1)根据材料并结合所学知识,分析缅甸正式独立的原因。(2)根据材料并结合所学知识,说明应如何理解二战后英国对缅甸的政策。

材料 早期大多数罗马人一日三餐相当简单。他们甚至没有足够的时间来准备早餐,不吃早餐的罗马人屡见不鲜。肉在罗马人的餐桌上是比较奢侈的东西。这时民众的主要饮料同样是水,有时人们也会喝葡萄酒,但是通常会掺上几倍的水。烹调器具大部分是用粗陶所制。罗马家庭没有专门的厨房、餐厅,就餐时坐在桌子旁,伴有祭祀神的仪式。

共和国末期,罗马在地中海地区扩张,被征服的行省向罗马缴纳赋税,罗马也深受被征服地区的文化影响。水果的种类增多,东方来的柑橘也成为了他们常吃的水果之一;随着农业管理水平的提高,肉成为了罗马人的普遍食物;面包的种类增加了,还特别讲究烘焙技巧;他们根据参加宴会宾客数量的不等设置规格大小不一的餐厅,餐厅中不仅那些摆设器具及其讲究,就连墙壁都绘有各种壁画或是镶嵌各种好看的图案;私人宴会、宗教宴会、节日宴会等各种宴会频繁举行,而且宴会中主人都及其讲究排场,就连吃饭的姿势也由原来的坐着变成斜躺着,享受完美食后有酒宴,整个宴会还有娱乐活动助兴。

—摘编自田丽霞《试论共和国末年罗马人饮食文化与社会现状变迁》

(1)根据材料并结合所学知识,指出罗马饮食文化的变化。(2)根据材料并结合所学知识,分析罗马共和国末期饮食文化发生变化的主要原因。

材料一 移居墨西哥托雷翁城的华人辛苦劳作,经营餐馆、商店、旅店等小本商业积累了财富。1911年,墨西哥发生叛乱,叛军出于仇富心理,杀害华人300余人。清政府向墨西哥政府发出了最为严正的抗议,并任命张荫棠为特命公使赶赴托雷翁城实地勘查,后来两国达成《墨国赔偿华侨损失证明书》,确定墨西哥对大清赔礼道歉,赔偿遇难侨民损失。墨西哥虽口头答应,却一直拖延不肯支付,加之中国政局变动而不了了之。1912年,中华民国重申两国之前签订的证明书有效,但“托雷翁惨案”迟迟未得到解决。新中国成立后,中墨于1972年建交,2013年建立全面战略伙伴关系,双边关系发展进入快车道。2021年5月17日,墨西哥总统洛佩斯为110年前的“托雷翁惨案”向中国和墨西哥华人社群道歉,并修建纪念馆。

——摘编自冯秀文《中墨关系:历史与现实》等

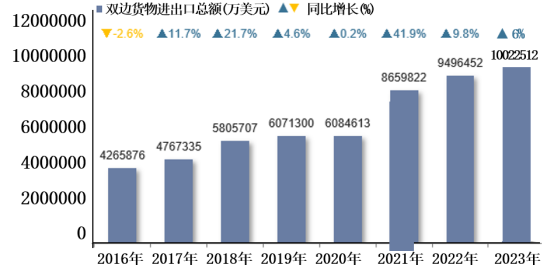

材料二 2016~2023年中国与墨西哥双边货物进出口额

——摘自华经产业研究院《中国与墨西哥双边贸易额与贸易差额统计(2016~2023)》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析“托雷翁惨案”长期未能解决的政治原因。(2)根据上述材料并结合所学知识,说明当代中墨双边贸易额增长的意义。

(3)根据上述材料并结合所学知识,指出中墨关系对处理国家关系的历史启示。