1 . 高二的小明在学习强国APP上浏览文章时,看到习总书记在2017年世界经济论坛的开幕式演讲,他摘录了一段金句:“历史地看,经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果,不是哪些人、哪些国家人为造出来的。经济全球化为世界经济增长提供了强劲动力,促进了商品和资本流动、科技和文明进步、各国人民的交往。”

1.小明打开笔记本整理了推动经济全球化相关的人物及事迹,帮他一起完成配对。(涂字母)(1)哥伦布 A.推行改革开放

(2)张骞 B.启航工业革命

(3)瓦特 C.领导古巴革命

(4)邓小平 D.发现美洲大陆

(5)卡斯特罗 E.沟通西域各国

2.小明整理完笔记后拿给同桌看,同桌认为张骞不应出现在这个专题里。小明却坚持张骞可以放在这个专题内。你更赞同谁的观点,请说明理由。

小明在和同桌讨论后,又找到老师询问如何完善这份专题。老师建议他加入一些具体史料以增加专题的科学性与严谨度。小明借来高三学长的历史选必教材,摘录了这样一段话:

第二次世界大战后,各主要资本主义国家通过经济计划、财政政策、货币政策、收入政策以及福利政策等,将政府宏观调控与市场调节结合起来,实现了经济快速增长。现代科技进步促进了新兴产业的发展与传统产业的升级,极大提高了工业、农业等部门的生产效率。……随着全球化的发展,世界范围内贫富分化加剧,经济危机时有发生,并且波及范围更大。1997年的亚洲金融危机、2008年的国际金融危机对世界经济的发展产生了严重影响。

3.根据材料,帮助小明归纳第二次世界大战后,世界经济发展的特点。(不得照抄原文)4.小明将整理好的史料拿给老师看。如果你是老师,你认为小明所选史料是否妥当?谈谈你的看法。

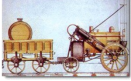

橡胶原产于美洲,近代以来经历了由“美洲物产”变为“转动世界”的全球性商品。

材料一:橡胶由“美洲物产”变为“转动世界”全球性商品的大事记

——以上材料整理自《橡胶树——改变历史的植物》

(1)与橡胶树一样是“美洲物产”世界物种的有( )(双选)| A.水稻 | B.马铃薯 | C.小麦 | D.玉米 |

| A.海上丝路开辟 | B.全球航路开辟 | C.三角贸易活动 | D.工业革命扩展 |

| A.第一次工业革命 | B.第二次工业革命 |

| C.第一世界大战 | D.第二次世界大战 |

(5)日本发动的战争是指( )(单选)

| A.甲午中日战争 | B.八国联军侵华战争 | C.全面侵华战争 | D.太平洋战争 |

材料二:据统计,在1941年,全球54%的橡胶来自马来西亚,36%来自于印度尼西亚……但是在如此巨大产量的背后,隐藏的却是种植园劳工无尽的血泪。作为欧洲殖民扩张的产物,种植园内部存在着鲜明的种族歧视与等级差异。……二战结束后,东南亚地区民族主义运动兴起时,种植园更是被视为帝国主义的象征,成为民族革命者们的主要攻击对象。

——张炜伦《橡胶的世界史:帝国、工业和日常生活评价》

(6)根据上述材料和所学,你如何看待橡胶由“美洲物产”到“转动世界”的全球性商品的历程?

图一:1853年美国海军准将柏利率舰队抵达日本。

图二:1871年岩仓使团乘美国商船“亚美利加”号、从横滨启航。

(1)图一和图二有怎样的联系?它们分别给日本社会带来哪些影响?

(2)谈谈这两幅图给你的启示。

| A.外国入侵造成民族危机 | B.中下级武士为主的倒幕派的领导作用 |

| C.国内阶级矛盾不断激化 | D.得到西方资本主义国家的援助 |

5 . 贞观时期是否称得上太平治世,古往今来,史家们对此看法不一。

材料一 通过对……社会生活诸多方面的考证,可以发现贞观时期的状况与太平治世的条件并不相符……

——戚文闯《“贞观之治”所谓“治世”质疑》

材料二 (贞观时期)君臣上下,共同望治,齐一努力之精神,实为中国史籍古今所鲜见。······而成治世。

——钱穆《国史大纲》

1.“贞观”是哪一皇帝的年号?( )| A.汉武帝刘彻 | B.唐太宗李世民 | C.北魏孝文帝 | D.唐玄宗李隆基 |

阅读下列材料,回答问题。

A.(唐)阎立本《步辇图》,记录了贞观年间皇帝接见吐蕃求亲使者的情形。

B.贞观十三年(639年)也仅存300万户左右,较隋大业减少三分之二之多。

——葛剑雄《中国人口史》第4卷

C.商旅野次(宿于野外),无复盗贼,囹圄(监狱)常空,马牛布野,外户不闭。又频致丰稔(丰熟),米斗三四钱……

——(唐)吴兢《贞观政要》

D.往(贞观四年)吾(高昌王麴文泰)入朝,见秦、陇(陕西、甘肃一带)之北,城邑萧条,非复有隋之比也。

——(宋)司马光《资治通鉴》卷195

3.上述ABCD四则材料,①属于传世文献的是4.上述ABCD四则材料,①支持上述材料一观点的是

5.根据以上材料,你如何看待贞观年间的社会状况?

6 . “黄河宁,天下平”。自古以来,黄河与中华民族的生存发展息息相关。它哺育了中华儿女,更以自己特有的影响力塑造着中华民族。

材料一 古代中国的黄河祭祀

| 殷商时期 | 甲骨卜辞中,关于黄河祭祀的记载达五百多条。殷人每年都要举行多次黄河祭祀活动,以求雨、求年。 |

| 春秋战国 | 人们祈求战争胜利、结盟和立誓等,都会“沉璧于河”,请求河神保佑或见证。 |

| 宋元 | 宋代河患屡发,对河神的敬畏和崇拜愈发深厚,河神庙在史籍中的记载也越来越多。元代祭祀黄河,祈求风调雨顺、国泰民安。 |

| 清朝 | 有清一代是黄河泛滥较为频繁的一段时期,为保安澜,每有大工告成,大清皇帝多敕建河神庙或加封河神。 |

——整理自王德刚、王蔚《黄河祭祀的历史演变与新时代“母亲河”形象塑造》等

1.从材料一看,古代中国对黄河的印象是( )(双选)| A.农业生产的保障 | B.抵御外患的屏障 | C.水害频发的源头 | D.内河航运的枢纽 |

材料二 风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……保卫家乡,保卫黄河,保卫华北,保卫全中国。

——《黄河大合唱》歌词(部分)

3.歌词中“黄河在咆哮”的原因是( )(单选)| A.黄河频发河水泛滥 | B.黄河成为南北天然屏障 |

| C.黄河地位高于长江 | D.黄河已是中华民族象征 |

材料三 20世纪30年代末到40年代初,类似《黄河大合唱》的文艺作品层出不穷,如诗歌《伟大的黄河》、歌曲《黄河谣》、小说《黄河》、报告文学《黄河边上的春天》等。

——据曲丽丽《黄河文明之近代转型研究》

4.以黄河为主题的作品在这一时期盛行的时代背景是什么?5.综合上述材料并结合所学,你认为黄河在中华民族发展史上具有怎样的地位和作用?

7 . 交通发展与社会变迁。

1.以下是人类历史上出现过的交通工具。请按照其出现的先后顺序进行排列。(填写字母) |  |  |  |

| A.“黄鹄号”轮船 (模型) | B.C919大型客机 | C.福特T型汽车 | D.史蒂芬孙制造的 蒸汽机车 |

2.近代以来,交通工具发生了重大变革,引发其变革的重要原因是

3.人类在漫长的历史中曾不断探索海洋。下列关于人类对海洋的探索从区域扩展到全球的条件表述正确的是( )(双选)

| A.造船技术的改进 | B.对海洋资源的渴求 | C.丝绸之路的拓展 | D.星盘的出现与使用 |

| A.京杭大运河 | B.米迪运河 |

| C.苏伊士运河 | D.巴拿马运河 |

材料 1922年上海的公共汽车公司的营业广告:“要求事业速成,必须交通便利,要求事业速成,必须时间经济……愈来愈省时间,有利于农工商学各界”。在《上海电车公司章程及守则》中就有乘客不准在车上吸烟,不准在车上吐痰,不准妨碍他人,不准与司机谈话,醉酒、衣衫污秽及患有传染病者不准登车等规定。上海电车开通以后,最初的两条电车线路将上海的工业区和两个租界的西区、外滩等分处东西的外侨社区连接起来,从而使原来比较分散的各区域成为了一个具有紧密联系的整体。在电车交通的带动下,上海西区得以迅速开发起来。

——鲍成志《试论新式公共交通兴起与近代中国城市发展》

5.上述文字材料涉及了公共交通对社会生活哪些方面的影响?6.综合材料,就“交通发展与社会变迁”这一主题谈谈你的认识。

小唐在了解奥斯曼帝国兴起时,对以下观点产生了好奇:

材料一:奥斯曼帝国在建立和不断扩张的过程中,威胁到东西方之间陆路贸易通道的安全,也使来自亚洲的商品因加价而奇贵,……这也成为激励西欧人出海远航的一个动因。

围绕该问题,小唐寻找了以下材料:

材料二:奥斯曼帝国扩张表(部分)

| 时间 | 扩张情况 |

| 1354年 | 土耳其人开始进入欧洲。 |

| 1453年 | 攻陷君士坦丁堡,原本统治此处的 ① 帝国宣告灭亡。 |

| 1516-1517年 | 先后占领叙利亚、巴勒斯坦、埃及等地。 |

材料三:葡萄牙海外探险活动情况表(部分)

| 时间 | 葡萄牙海外探险情况 |

| 1415年 | 国王率远征军进攻摩洛哥北部港口城市休达 |

| 1443年 | 首次驶过非洲西海岸博哈多尔角 |

| 1462年 | 定居于非洲海岸附近的佛得角群岛(位于北大西洋) |

| 1469年 | 组织人员探险抵达西非加纳等地 |

| 1487年 | 迪亚士绕过非洲南端好旺角,到达非洲东海岸 |

材料四:古代商业贸易路线图

小唐发现奥斯曼帝国的衰落也引起了近代国人的关注。

材料五:俄土之战,土危亡矣……事事受列国钳制。……土耳其独立,利在与吾交通。吾即可开放门户,以谋西陲之发达,并借其势力,均欧有之势力。……况土耳其号称帝国,有自由立约之资格。事事进行若援万国公法,要求立约,吾政府无可拒之理。

——《召见军机梁如浩论说论土耳其立宪与中国之关系》(1908年)

(1)奥斯曼帝国的特点是( )| A.分裂割据 | B.小国寡民 | C.民主政治 | D.政教合一 |

(2)将材料二中缺失部分补充完整。

(3)根据上述几则材料,你认为小唐是否会认同材料一的观点?请说明理由。

(4)材料五对中土外交提出了什么建议?

(5)联系时代背景,分析国人有此建议的原因。

某食品集团为了给旗下糖类产品设计宣传文案,特地邀请相关历史团队梳理了蔗糖的历史发展,意图展现糖与人类之间密不可分的文化关联。阅读下列材料,回答问题。

◆糖的旅程:从印度到加勒比

材料一:公元前4世纪①征服时期,当军队攻入印度北部时,在那里发现了一种“不是由蜜蜂制造的固体蜜”,自此极少量的印度蔗糖被商队带到欧洲。10世纪,除印度和中国,两个最大产糖区分别位于两河流域和尼罗河峡谷。有人说,这是蔗糖紧跟着《古兰经》的脚步开始扩散的结果。

15世纪末,甘蔗种植之旅继续西进,②先后开辟了到印度和巴西的海上航路,控制了蔗糖的传播。从16世纪起,大西洋诸岛上,殖民者强迫非洲奴隶加速蔗糖生产。17世纪,荷兰人活跃在世界舞台上,以其为中介,甘蔗被移植到英属、法属加勒比海诸岛。

——摘自中国国家历史《一粒蔗糖里的世界史》

(1)材料中①应指的帝国是( )| A.罗马帝国 | B.波斯帝国 |

| C.贵霜帝国 | D.亚历山大帝国 |

| A.葡萄牙 | B.英国 | C.西班牙 | D.意大利 |

◆糖的嬗变:从稀有品到必需品

(3)16世纪以后,各种各样新食品引进欧洲,引发了欧洲的生活革命。将下列世界性商品与其解说词对应。

| ①茶叶 | A.原产于非洲的一种“提神醒脑”的植物饮料,传入欧洲被称为“阿拉伯酒 |

| ②蔗糖 | B.由殖民者从印度引入,依靠黑奴在中南美洲大量种植,是三角贸易中重要的商品。 |

| ③玉米 | C.西班牙从美洲将其带回欧洲,16世纪起在南欧广泛种植. |

| ④咖啡 | D.《马可波罗行纪》对这种生活必需品有过重点记载,去东方寻找“它”被认为新航路开辟的起因之一 |

| ⑤香料 | E.荷兰人将其从中国运往欧洲,是欧洲与中国贸易的重要商品 |

材料二:新大陆生产了大量的白糖流入欧洲。白糖配着咖啡、红茶,产生了新的嗜好和文化。与此相应,从事砂糖贸易的商人大都住在英国,因富有逐渐成为上流阶层,他们当时几乎把持了英国的政治。工人阶级中也开始出现茶歇,工作间歇喝上一杯加糖红茶,补充每天所需要的热量,以省出更多时间从事生产。当英国工人喝了第一杯加糖的红茶,其历史意义甚至足以和发明蒸汽机相提并论。

——摘编自刘作奎《改变世界的四种植物》

(4)对英国工人阶级“喝上加糖红茶的意义甚至足以和发明蒸汽机相提并论”理解正确的是(双选)( )| A.英国工人阶级生产效率得到保障 | B.英国工人阶级膳食结构更趋均衡 |

| C.英国工人阶级推动社会生活风尚 | D.英国工人阶级促进商品经济发展 |

◆糖的推力:从分散到整体

材料三:梵文专家季羡林曾注意到敦煌文书里有一个词叫“煞割令”,就是蔗糖。而这个词应该来自梵文Sarkara和巴利文Saekkhara。世界上蔗糖这个词,英文sugar,法文sucre,德文Zucker,显然都来源自这一名称。19世纪中期以后,随着甜菜机器制糖业快速发展,甘蔗糖业日渐萎缩,由中国主导的东亚糖业旧格局逐渐瓦解。仅1929年,进口洋糖(以甜菜为原料)高达89万吨,价值银元1.5787亿,超过了中国所有民族工业的产值。

——葛兆光《一种食品、一场战争、一部文献和一幅地图》

(5)综合所有材料,你能从“蔗糖”的发展轨迹中看到哪些人类历史的重大主题。

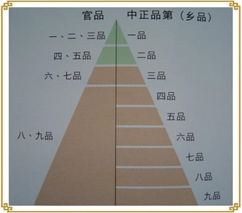

九品中正制是魏晋南北朝时期一种重要的官吏选拔制度。又名九品官人法,分为九个等级,作为政府选用官吏的依据。中正:有名望的推荐官,由中央任命,人才的等级由他们评定。……九品中正制是针对察举制之下选举权流失的弊病而采取的选举改革。其具的就是要将选举权收回中央,便于皇帝控制,重新建立士人与朝廷官僚制的正常关系,以逐步削弱地方化的倾向。

九品中正制创立之初,评议人物的标准是家世、道德、才能三者并重。但由于魏晋时充当中正者般是二品,二品又有参预中正推举之权,而获得二品者儿乎全部是门阀世族,故门阀世族就完全把持了官吏选拔之权。于是在中正品第过程中,才德标准逐渐被忽视,家世则越来越重要,甚至成为唯一的标准,到西晋时终于形成了“上品无寒门,下品无势族”的局面。九品中正制不仅成为维护和巩固门阀统治的重要工具,而且本身就是构成门阀制度的重要组成部分。

对此,史学家钱穆在《中国历代政治得失》中说:“在曹操当时,采行九品中正制而有效于一时,但此后此制度墨守不变,毛病丛出,后来人便只怪九品中正制不好,其实这也有些冤枉。……九品中正制,本想替当时用人定出一客观标准,还是不失此项制度所应有的传统精神的。但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。”

结合材料,谈谈你对钱穆观点的理解。