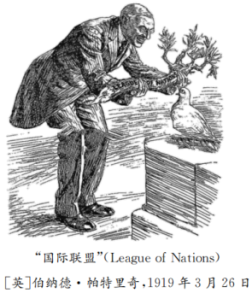

材料一:靠《凡尔赛和约》来维系的整个国际体系、国际秩序是建立在火山上的……

——摘编自列宁《在莫斯科省的县、乡、村执行委员会主席会议上的讲话》

材料二:

材料

1038年12月,宋仁宗发现元昊称帝,“甲戌,禁止边境人民与元昊贸易”。在此之前,宋夏之间设立榷场和市等交易场所为双边贸易所用,贡使贸易也是宋夏之间合法贸易的一种惯常形式。西夏的输出物品有牛、羊、驼、马、青盐等,宋的输出物品为帛、罗、绮等,其中茶为大宗输出产品。双方对于输出产品都有严格的控制,对于禁止私自输出的物品也有严格的规定。然而,“累戒河东、陕西诸路经略司,禁止边民与西贼交市,颇闻禁令不行”。边民“肆意往来,所在无复禁止”。走私贸易在宋夏边境屡见不鲜,尤其是官商勾结,抑或是官员自己私自贩运,直至宋夏和谈,解除禁止榷场的规定。茶马贸易是宋夏经济的代表,它是双边对于自我商品缺少的认知和行为。而宋夏的和平共处、互相牵制很大程度上就是因为这个因素,它牵绊住了宋夏战争的脚步,从而维持稳定的现状。

——摘编自张帆《仁宗朝宋夏战争之下的茶马贸易》

(1)概括宋仁宗时期宋夏贸易的变化,并简析宋夏贸易的原因。(2)从政治、经济、社会生活等方面任选一个角度,围绕“边境贸易对宋夏关系的影响”展开简要论述。(要求:史论结合,论证充分,表述清晰。)

材料 两宋时期,人才辈出,群才璀璨。如谏官方面有唐介、包拯、吕诲云诸人名垂青史;武将方面有狄青、岳飞、韩琦诸人扬名异域;文学方面,有奉旨填词的柳永,有秾丽别致的“闲愁词人”晏殊,名列唐宋八大家的苏洵、苏轼、苏辙、欧阳修、曾巩、王安石;史家方面有刘恕、曾公亮、宋祁、司马光这些大手笔;书法方面有黄庭坚、蔡襄等一班字若珠玑的大家;在哲学上有程颐、程颢、朱熹、陆九渊重振儒学;在书法艺术方面有黄庭坚、蔡襄,将宋意发挥得淋漓尽致,至今学子犹受其艺术法乳熏陶。科技方面有大发明家毕升……

——摘编自《解码国学》

结合时代背景,围绕两宋时期“人才辈出”现象进行合理的解释。(要求:表述成文,解释完整;史论结合;逻辑严密,条理清晰。)材料 1900年前后,蒸汽机汽车、内燃机汽车和电动汽车均已被发明并且都进入商业化。1913年,福特将流水线生产方式推广到T型车的生产上,极大降低了生产成本,由此带来福特汽车售价下降,内燃机汽车开始进入千家万户。1990年以后,本来为收音机等便携式电子产品研发的锂电池技术被应用于汽车上,促进了电动汽车的复兴与发展。

——摘编自张笑字《产业与文明:复杂社会的兴衰》

材料提供了一个产业与科技关系的案例,蕴含了诸多启示,从中任意提炼一个启示,并结合所学世界史知识予以说明。(要求;观点明确,史论结合,言之有理)材料一 商人会馆首建于明,至清而盛。明中叶以后这种由商人所建的会馆之所以出现,是经济因素发展所带来的一系列变化进行社会整合的产物。明清时期随着社会分工的进一步扩大,全国出现了几个比较稳定而富有特色的经济生产区域,突破传统社会千百年来形成的“千里不贩樵,百里不贩米”的经济格局。宋元以后,特别是明清时期,中国社会贱商的传统有所改变,士大夫阶层对商人及其职业的鄙视、敌对转而采取认同的态度,清康熙帝曾说过“通财贸之血脉者,惟有商贸。”这一转变是各地商人会馆兴起的政治舆论基础。明清以来纵横捭阖的十大商帮,以全国为战场进行商业战争,本地商帮与客帮之间矛盾频出。一些侨居商人阶层与当地社会的隔阂还不时造成纠纷和冲突,本地商人依仗其地域和人际、文化优势,常常欺侮、排挤外来客商。而这种社会的边缘化地位又反而促进了他们的相互认知和认同。于是乡土观念浓厚的中国明清商人同籍人士各出其力,通过在客地修建富有故乡文化特色的恢宏壮丽的会馆,向人们展示本土文化的博大精深,同时达到以群体力量共谋发展的目的。

——摘编自李晓琴、石涛《对明清商人会馆产生的动因探析》

材料二 近代上海的同乡会诞生于1905年反美华工禁约运动,民国时期,同乡会获得了较大发展,数量远远超过了会馆的规模。清末民初,随着新政的展开以及“社团主义”等新式社会概念的引入,很多社会中间组织都经受了早期现代化的更新与再造。较之会馆而言,同乡会内部管理民主化特征明显。同乡会一般都设有会员大会,选举理事会和监察理事会。另一方面,组织结构的科层化也是一个重大变化。比如,宁波同乡会按照会务的多寡设立了各种分工明确的专职机构。除此之外,同乡会更加注重外来人口的现实生活,还将其业务范围扩展到推行教育、提倡实业、介绍职业、调处争执、慈善救济、公共卫生等“救生”事项。

——摘编自邱国盛《同乡组织与近代上海外来人口的管理》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清时期商人会馆得以发展的背景。(2)根据材料二,指出与会馆相比,近代同乡会的变化,并分析导致这一变化的原因。

(3)根据材料一、二和所学知识,说明会馆和近代同乡会设立的共同作用。

材料一 1818年,美国政治家亨利·克莱在国会大力呼吁美国尽早承认拉丁美洲独立政府,要求美国对这场争取自由的战争提供支持。他声称,“拉美的独立会鼓舞美洲的感情,关系到我们的政治、商业与航海。它们将服从新世界体系的法则。”1822年,门罗政府在外交上正式承认西属拉丁美洲国家的独立。

——摘编自王晓德《美国对西属美洲独立运动政策的转变及其影响》

材料二 1949年1月,美国提出第四点计划,对第三世界国家进行经济援助,共拨款约3.11亿美元,对拉美的援助高达2.21亿美元,是二战期间援助总额的4.5倍。美国对拉美经济援助的重点项目集中于石油开采、轻工业、装配业、包装业和运输业等,并执行“长期基础物资政策”,在价格下跌时大量购进战略储备物资。此外,1952年美国在拉美的私人直接投资达5.82亿美元,石油工业作为外资主要投向占据了总额的四分之一。

——摘编自向丽华《20世纪50年代美国对拉美的经济援助外交》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括亨利·克莱推动美国政府承认拉丁美洲独立的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析二战后美国对拉美经济援助的影响。

识宝传说是中国口述传统中延续时间最长的民间传说之一、这类传说内容的核心在于有人能从凡常之物中鉴识出罕见的奇珍异宝。

材料一 识宝传说在唐代非常繁荣。这类传说中,故事经常发生在长安、广州、扬州等地,宝物的持有者多为官僚、富豪,至少是书生之类社会地位较高的人物。“识宝者”往往是粟特人、波斯人、大食人等,他们慧眼如炬,识出了“传国宝珠”“破山剑”等价值连城的珠玉珍玩,还不惜重金买宝。

——摘编自程蔷《中国识宝传说研究》

材料二 明代以来,北方流行大量的“南方人”盗宝、“江西人”憋宝、“徽州商人”夺宝的故事——故事中的识宝人凭着自己的机灵甚至欺诈手段聚敛财富。讲述这些故事的北方人背后,无疑是异乡与本地、中心与边缘、对“本业”与“末业”认知差异的折射。这些故事中的宝物,大都是北方农村中本就存在但并不显眼的用物,如山西某地“水脉”幻化的顽石、庇佑河北抚宁风调雨顺的“金马驹”等。

——摘编自赵世瑜《小历史与大历史——区域社会史的理念、方法与实践》

(1)根据材料一并结合所学知识,对唐代识宝传说的繁荣做出合理的历史解释。(2)根据材料一、二并结合所学知识,从两个角度概括识宝传说中人物形象的变化,并结合明朝时代背景分别进行分析。

材料一:两次鸦片战争后,随着资本主义经济入侵的刺激,传统的自然经济在沿海沿江口岸地区逐步瓦解,六七十年代清政府开始了举办求富求强的洋务运动。在这些因素的交织作用下,东南沿海和长江中下游通商口岸的一些官僚、地主、买办和商人开始投资创办近代企业。

——摘编自徐国利《中国近代儒商的形成和近代儒商文化的内涵及其特征》

材料二:据北京政府农商部统计,1914年工业企业注册的资本是六千两百多万,1920年增为一亿五千五百万元,增加125%;资本在50万元以上的大企业1914年只占总数4%,1920年增加为14%。1914年到1920年,中国资本的纱厂由35家增至63家,纱锭由687900多锭增至1354500多锭,即增加了97%。同时期面粉厂增加了84家,面粉的出口由7万担增至396万担,并由入超转为出超。

——摘编自孙长斌《一战时期中国经济变化与民主革命新因素的成长》

材料三:鸦片战争以后,中国开始向半殖民半封建社会“沉沦”,直到北洋军阀时期,“深渊”到了“谷底”,对于中国社会的发展来说,这个时候面临的主要是“沉沦”。虽然,这时中国在经济、政治、思想、文化诸方面,存在着积极的、向上的“上升”因素,但相对于社会“沉沦”主流来说,它是弱小的。北洋军阀往后,直到20世纪40年代,中国逐渐走出“谷底”。此时,随着新的经济因素不断成长、壮大,随着新的社会阶级的出现,人民群众、社会精英民族意识和阶级意识的日渐觉醒,虽然“沉沦”的因素仍然存在,但社会向上的、积极的因素逐渐发展成为的主流因素,历史发展呈现出“上升”态势。

——摘编自张海鸥、翟金懿《简明中国近代史读本》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代民族资本主义企业产生的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,概括一战期间民族资本主义企业发展的特点并分析其成因。

(3)据材料三并结合所学知识,选取中国近代史的一个时段,围绕“沉沦”与“上升”主题拟定一个论题,并进行简要阐释。(要求:论题需涵盖“沉沦”与“上升”两种态势,论题明确,史论结合,史实准确,逻辑清晰。)

材料一 中国自先秦时期就有“诗教”“乐教”的美育传统,从属于“礼教”。20世纪初,众多思想家、教育家在引入西方理论的背景下,展开了对近现代美育思想的建构,以期实现“立人”与“新民”。1906年王国维提倡“以审美拯救人性”,他认为美育应与“智、德、体”三育并重发展,才能造就“完全之人物”。1912年蔡元培积极提倡“美育救国”,首次把美育确立为国家教育的方针;1917年针对“忠君尊孔”的封建教育宗旨和传教士鼓吹的“宗教救赎论”,他又提出“以美育代宗教”拯救国民精神。20世纪初的美育思想以鲜明的实践品格产生了深远的社会影响。

——摘编自刘彦顺《中国美育思想通史》(现代卷)

材料二 1986年,《关于第七个五年计划的报告》指出: “各级各类学校要认真贯彻执行德育、智育、体育、美育全面发展的方针。”这是近三十年后,美育重新回归全面发展教育方针。与此同时,艺术教育逐步走入正轨,中小学美育课时数明显增多。1999年,国务院颁布的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》将美育本体性功能放在不可替代的位置,激发创造活力,全面提升学生的人文素养。2020年,教育部发布《美育教育规划细则》正式确定美育课程纳入中小学学业水平考试范围,美育课程全面开齐开足,倡导美育的全面性和终身性。

——摘编自孙刚成《历史制度主义视域下的新中国美育政策演进及启示》

(1)结合材料一和所学知识,概括20世纪初中国美育思想的特点,并分析其影响。(2)结合材料二和所学知识,指出新时期学校美育的发展趋势,并分析其原因。

材料一 本土文明的生长,加上包括印欧人在内的民族大迁徙的外来刺激,促进了欧亚大陆古代文明的发展与变革……最早的东西方文明互动,部分发轫于印欧人特别是吐火罗人的民族大迁徙。印欧人拖家带口,坐着当时最先进的兵车(战车)兵分数路,在长达千年的时间里分批完成迁徙。到公元前500年,从印度河流域到不列颠岛,整个西欧亚大陆都被带入青铜与铁器时代。

——摘编自张国刚《人类的童年与文明的边疆》

材料二 距今4000年前后,西亚传来的小麦在黄河流域日渐推广,粟、黍、小麦等逐渐成为中原腹地的主要粮食……农业和水源为安居乐业和社会稳定提供了基本保障,进而也为文明的起源、形成与发展奠定了物质基础。“手中有粮,心中不慌”……这是一万年黄河文化史和五千多年中华文明史逐渐形成的基本认识。夏商周以来,黄河流域形成了稳定的以农为本的社会,塑造了人民坚韧耐劳的气质,涵养了人民安土重迁的心态,造就了人民爱好和平的观念。

——摘编自侯卫东《黄河文化:成就中华文明赓续不辍》

有学者认为,新石器时代以来中国的发展使农村居民安土重迁,而战争、掠夺和占领使印欧民族治下的欧洲社会具有强大的进取心和积极性。根据材料一、二并结合所学知识,概括古代印欧人和中国人对文化交往的不同态度,并评述该学者的观点。(要求:赞成该观点或另有观点均可,并阐述理由)