材料 外界之势力之影响于学术,岂不大哉!自周之衰,文王、周公势力之瓦解也,国民之智力成熟于内,政治之纷乱乘之于外,上无统一之制度,下迫于社会之要求,于是诸子九流各创其学说,于道德、政治、文学上,灿然放万丈之光焰,此为中国思想之能动时代。自汉以后,天下太平,武帝复以孔子之说统一之。其时新遭秦火,儒家唯以抱残守缺为事,其为诸子之学者,亦但守其师说,无创作之思想,学界稍稍停滞矣。佛教之东,适值吾国思想凋敝之后,当此之时,学者见之,如饥者之得食,渴者之得饮,担簦访道者,接武于葱岭之道,翻经译论者,云集于南北之都,自六朝至于唐室,而佛陀之教极千古之盛矣。此为吾国思想受动之时代。然当是时,吾国固有之思想与印度之思想互相并行而不相化合,至宋儒出而一调和之,此又由受动之时代出而稍带能动之性质者也。自宋以后以至本朝,思想之停滞略同于两汉,至今日而第二之佛教又见告矣,西洋之思想是也。

——王国维《论近年之学术界》(1905年)

(1)根据材料并结合所学知识,简要阐明王国维所谓“能动时代”与“受动时代”的含义及表现。(2)请证明自宋至晚清中国“思想之停滞略同于两汉”的观点。

| A.呈双向流动的特征 | B.缘于海外贸易的繁荣 |

| C.利于当地经济发展 | D.受重农抑商政策影响 |

| 期段 | 铜礼器 | 其他铜器 | 玉石器 |

| 一期 | 无 | 刀 | 绿松石牌 |

| 二期 | 无 | 铜铃 | 龙形器、柄形器 |

| 三期 | 铜爵 | 铜铃、兽面牌饰 | 璋、钺、圭 |

| 四期 | 爵、盉、鼎等 | 戈、钺、斧、圆牌等 | 戈、刀、壁、钺、圭、石磐等 |

| A.民营手工业规模扩大化 | B.青铜冶炼占据主导地位 |

| C.早期政治文明有所发展 | D.早期礼乐制度渐趋成熟 |

清代官员胡文炳所著《拆狱龟鉴补》一书中收录的“铭刃报仇案”所载:王世名十六岁时,其父与族子俊同居争屋,为俊殴死,王世名时隔六年杀死了自己的杀父仇人王俊。按照当时的律法规定,只要王世名证明王俊确系杀害父亲的凶手,就可以免死,仅杖六十。但是要证明是王俊杀死了自己的父亲就要给父亲开棺验尸, 王世名不忍父亲尸体被毁,便请求按照普通的杀人罪判决。知县免检尸, 以全孝子。“世名曰:‘此非法也,非法无君,何以生为?’遂不食而死。娈俞氏,抚孤三载,自缢以殉。政府旌其门曰‘孝烈’。”

——摘编自《拆狱龟鉴补》

从材料中提取任意两项历史信息,并结合所学知识加以说明。(要求:信息明确,史实准确、充分,史论结合)

| A.政府职能的不断优化 | B.传统秩序的逐步瓦解 |

| C.华夏认同感日益增强 | D.官僚政治的迫切需求 |

| A.价格革命的深入 | B.商业革命的状况 | C.工业革命的开展 | D.垄断组织的形成 |

材料一 1337—1451年的英法百年战争成为英法两国由传统等级君主制国家向近代民族国家转变的契机,英国缔造了一个中央集权化的新型民族国家。伊比利亚半岛的两个专制君主国——西班牙和葡萄牙开始崛起,英、法、西、葡等新兴君主国的出现标志着近代西欧政治转型第一阶段的完成。随着商业资本渗透和控制的生产领域越来越多,西欧的经济体制逐渐实现了由自给型生产方式向交换型生产方式的演变。在近代,产业资本的兴起虽然改变了商业资本支配工业和农业生产的格局,但是以交换为主导的资本主义生产方式并没有因此而改变。从14世纪开始,黑死病开始在欧洲肆虐,一些意大利的人文主义者不再利用“宗教异端”的外衣,而是直接对教会所宣扬的宗教禁欲主义进行猛烈的抨击,西欧思想家对基督教意识形态的否定已经从隐性的否定发展为显性的批判。

从16世纪中后期开始,西欧的社会转型又经历了一个“再否定”的过程。专制王权在16—17世纪的不断膨胀使得社会各个阶层都感受到了来自专制王权的压力,城市工商业贵族逐渐从专制王权的坚定支持者转变为反抗专制王权的急先锋。

——摘编自雷恒军《简论近代西欧的社会转型》

材料二 纵观明代及清代中前期,即公元14—18世纪,西方在市场经济的开拓中迅速崛起,而此时的中国社会依旧蹒跚在古代传统的老路上,不但自给自足的自然经济仍占据着主导地位,而且专制统治更是变本加厉,人们在基本封闭的地理环境和儒家文化氛围中劳作、买卖、读书,根本不知道此外还存在一个多元化的世界,更不理解西方世界到底发生了什么。中国的社会转型和近代化进程因此而严重滞后,直到鸦片战争中隆隆炮声才将中国人从天朝上国的迷梦中惊醒,由此开始了缓慢的向近代化社会转型的坎坷之路。

——摘编自郝钧、周连春《明清时期中西方社会转型的比较研究》

(1)根据材料一,概括14—18世纪的西方社会转型的表现。(2)根据材料并结合所学知识,分析与同时期的西方比中国明清社会转型的障碍。

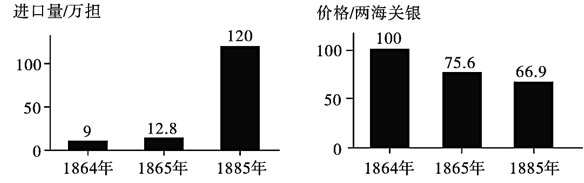

钉铁条进口量洋纱价格(按包)

| A.有利于民族工业的发展 | B.反映了小农经济的解体 |

| C.缘于外国商品竞争力强 | D.导致国家经济负担加重 |

| A.地方治理能力得到显著提升 | B.地方门阀士族的势力壮大 |

| C.国家强化经济管控的必要性 | D.藩镇割据的局面逐渐产生 |

材料 15世纪末至16世纪初,世界历史出现了大变局,历史学家称为地理大发现时代,或大航海时代。欧洲的航海家发现了绕过非洲好望角,通往印度和中国的新航路:越过大西洋,发现了美洲新大陆。这些发现,标志着一个新时代的开始,西方历史学家把它作为中世纪与近代划分的里程碑。这一转折,最值得注意的是“全球化”初露端倪。从此,人类的活动不再局限于某一个洲,而是全球各大洲:人类的视野不再是半个地球,而是整个地球。中国当然不可能置身事外。

——摘编自樊树志《晚明大变局》

结合材料与所学15—18世纪中外的相关知识,围绕“大变局”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)