| A.军机处并未完全取代内阁的职能 |

| B.军机处和内阁分理军务和政务 |

| C.内阁处理的政务不如军机处重要 |

| D.内阁和军机处分管地方和中央 |

材料一 周有天下,裂土田而瓜分之,……陵夷迄于幽厉,王室东徙,而自列为诸侯。厥后问鼎之轻重者有之,射王中肩者有之,伐凡伯、诛苌弘者有之。天下乖戾,无君君之心。余以为周之丧久矣,徒建空名于公侯之上耳!得非诸侯之盛强,末大不掉之咎欤?遂判为十二,合为七国,威分于陪臣之邦,国殄于后封之秦。则周之败端,其在乎此矣。

——柳宗元《封建论》

材料二 他(秦始皇)废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。

——斯特夫利阿诺斯《全球通史》

材料三 中书省起草诏书后,呈送皇帝,(皇帝若同意)画一敕字。经画敕后,即为皇帝的命令,然后行达门下省,待门下省加以复核。若门下省反对此项诏书,即将原诏书批注送还中书省重拟。若诏敕获得门下省同意,送尚书省执行。尚书省则仅有执行命令之权。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料四 (科举制)西国莫不慕之,近代渐设考试以取人才,而为学优则仕之举。今英、法、美均已见端,将来必至推广。

——丁韪良《西学考略》

材料五 贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣……因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆科举鼓励之功有,甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

请回答:

(1)材料一论述的是什么制度?材料反映出该制度的实施产生了怎样的后果?

(2)材料二秦始皇设置的“若干行政区”是指哪一制度?同材料一的制度相比,其主要特点是什么?

(3)根据材料三,分析唐代宰相制度的特点;结合所学知识,分析宰相制度这一变化所产生的作用。

(4)根据材料四、五并结合所学知识,归纳科举制的积极影响。

| A.朝议制度 |

| B.丞相制 |

| C.郡县制 |

| D.行省制 |

| A.人物评价标准逐渐统一 | B.文学欣赏渐趋于世俗化 |

| C.诗人地位由评论家决定 | D.理学思想影响人物评价 |

| A.融儒、释、道为一体 | B.主张道是万物本原 |

| C.杂糅佛道以构建理学 | D.推崇儒家反对佛道 |

材料一 季康子问政于孔子曰:“如杀无道,以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善用民善也。君子之德风,小人之德草,草上之风必偃。”

——《论语·为政》

材料二 仲舒复对曰:“……春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”对既毕,天子以仲舒为江都相。

——《汉书·董仲舒传》

材料三 至论天下之理,则要妙精微,各有攸当;亘古亘今,不可移易,唯古之圣人为能尽之,而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。

——朱熹《行宫便殿奏礼》

材料四 前三代,吾无论矣;后三代,汉唐宋是也。中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子是非为是非,故未尝有是非耳。

——明·李贽《藏书卷》

请回答:

(1)根据材料一、二概括出孔子与董仲舒的思想主张,指出两种主张的不同结局的原因。

(2)根据材料三、四分析朱熹与李贽的观点有何不同?李贽在当时能够提出这样的观点,说明了什么问题?

(3)结合以上材料,简要说明中国古代儒家思想地位变迁。

| A.体现了经世致用的思想 | B.批判了君主专制的体制 |

| C.肯定了人私欲的正当性 | D.体现了朴素的唯物思想 |

材料一 ……《春秋》,分据乱、升平、太平三世。据乱则内其国,君主专制世也;升平则立宪法,定君民之权之世也;太平则民主,平等大同之世也。孔子岂不欲直至太平大同哉?时未可则乱反甚也。盖今日由小康而大同,由君主而至民主,正当过渡之世,孔子所谓升平之世也,万无一跃超飞之理,凡君主专制、立宪、民主三法,必当一一循序行之,若紊其序,则必大乱。……夫革命非一国之吉祥善事也,今日,加以枪炮之烈,是使四万万之同胞,死其半也。……何谓中国革命?内乱相残,必至令外人得利也。

——摘录康有为《答南北美洲诸华商论中国只可行立宪不可行革命书》1902年

材料二 我中国今日不可不革命,我中国今日欲脱满洲人之羁缚,不可不革命;我中国欲独立,不可不革命;我中国欲与世界列强并雄,不可不革命;我中国欲长存于二十世纪新世界上,不可不革命;我中国欲为地球上名国、地球上主人翁,不可不革命。

——邹容:《革命军》(1903年)

“长素(即康有为——引者注)以为中国今日之人心,公理未明,旧俗俱在,革命以后,必将日寻干戈,偷生不暇,何能变法救民,整顿内治!……然则公理之未明、即以革命明之;旧俗之俱在,即以革命去之.革命非天雄大黄之猛剂,而实补泻兼备之良药矣。”

——章太炎:《驳康有为论革命书》(1903年)

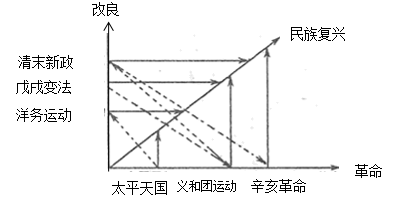

材料三 革命与改良都是近代中国社会各阶层探索国家生存发展出路,实现民族复兴的主要手段。有人据此图示革命、改良、民族复兴三者间的关系(见如图)。

——改编自张福运《对中国近代史上革命与改良的再认识——民族复兴的视角》

(1)材料一中康有为认为中国“只可行立宪不可革命”的理由有哪些?

(2)材料二中两位作者认为革命的理由?

(3)运用中国近代史有关史实,对革命、改良与民族复兴间的关系进行探讨。(说明:可以针对革命、改良、民族复兴三者间的关系进行论证,也可以进行修改、补充、否定或提出新观点,并加以论述,要求观点明确、史论结合、史实准确。)

材料一:廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”

——《史记》

材料二:汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵。功臣侯者,百有余邑;尊王子弟,大启九国……而藩国大者,夸州兼郡,连城数十……然诸侯原本以大,末流滥以致溢。小者淫荒越法,大者睽孤横逆,以害身丧国。

——《汉书》

材料三:若元(元朝),则起朔漠,并西域,平西夏。灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一,故其地北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表。盖汉东西九千三百二里,南北一万三千三百六十八里,唐东西九千五百一十一里,南北一万六千九百一十八里,元东南所至不下汉、唐,而西北则过之,有难以里数限者矣。

——《元史》

(1)材料一中秦朝实行了什么制度?结合所学知识,指出这种制度在当时的主要作用。

(2)根据材料二,指出汉初分封王侯的原因及影响。

(3)根据材料三,概括元朝疆域状况的特点,为此,统治者实行了怎样的地方管理制度?它对中国古代地方行政制度有何意义?

(4)综合上述材料并结合所学知识,概括指出中国古代政治文明的特征。

甲:“亲吾父以及人之父,以及天下之人之父”。要“知行合一”。

乙:“工商皆民之本”。“天下为主,君为客”。

丙:“辟邪之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民之所从矣”。

丁:“保天下者,匹夫之贱,与有责焉”。

| A.王阳明.王夫之.顾炎武.黄宗羲 | B.程颐.朱熹.李贽.黄宗羲 |

| C.王阳明.黄宗羲.董仲舒.顾炎武 | D.王夫之.程颐.王阳明.顾炎武 |