材料 人生天地之间,所以异于禽兽者,谓其知有礼义也。所谓礼义者,无他,只是孝于父母,友于兄弟而已。若于父母则不孝,于兄弟则不友,是亦禽兽而已矣。李三为人之弟而悖其兄,为人之子而悖其母,揆之于法,其罪何可胜诛。但当职务以教化为先,刑罚为后,且原李三之心,亦特因财利之末,起纷争之端。小人见利而不见义,此亦其常态耳。恕其既往之愆,开其自新之路,他时心平气定,则天理未必不还,母子兄弟,未必不复如初也。特免断一次。本厢押李三归家,拜谢外婆与母及李三十二夫妇,仍仰邻里相与劝和。若将来仍旧不悛者,却当照条施行。

——摘编自中国社会科学院历史研究所《名公书判清明集》

(1)根据材料,分析该案中李三被判“免断一次”而“押归家”的原因。(2)概括材料中该案件处理体现出的当时社会治理的特点。

材料一 1911年11月22日,重庆革命党人与起义新军结合,夺取了清廷在重庆的地方政权,宣布成立蜀军政府。重庆辛亥革命可谓“一次成功,兵不血刃”。美国人石约翰曾说:“1911年的辛亥革命的突出特点也许就是表现为惊人的不流血的事件。”有学者认为在辛亥年革命中双方将士死亡总数为数万人,平民丧生之人数,几乎可以忽略不计。重庆的辛亥革命,很好地诠释了这次“微流血”革命。(注:农历辛亥年岁末为公历1912年2月17日)

材料二 亚洲主要国家和地区政治状况

| 中国 | 清朝(1644—1912);中华民国(1912—1949) |

| 日本 | 明治天皇(1868—1912在位);大正天皇(1912—1926在位) |

| 土耳其 | 奥斯曼帝国(14世纪—1922);土耳其共和国(1923—) |

| 伊朗 | 卡扎尔王朝(1796—1925);巴列维王朝(1925—1979) |

徐中约在《中国近代史》一书中指出:“革命与民国并未带来预期的和平与秩序,民国时期较以前经历更多的痛苦与失序,它重现了传统上紧随王朝衰亡而来的失序与混乱。”

材料三 1924年1月,孙中山在《中国国民党第一次全国代表大会宣言》中回顾总结了辛亥革命的历史教训“曾几何时,已为情势所迫,不得已而与反革命的专制阶级谋妥协。此种妥协,实质间接与帝国主义相调和。遂为革命第一次失败之根源。夫当时代表反革命的专制阶级实为袁世凯。其所挟持之势力初非甚强,而革命党人乃不能胜之者,则为当时欲竭力避免国内战争之延长,且尚未能获一有组织、有纪律、能了解本身之职任与目的之政党故也,……夫袁世凯者,北洋军阀之首领,时与列强相勾结,一切反革命的专制阶级如武人官僚辈,皆依附之以求生存;而革命党人乃以政权让渡于彼,其致失败,又何待言?”

(1)据材料一说明辛亥年革命“微流血”的内涵试结合武昌起义后的革命进程,对这一特点进行阐释。

(2)材料二中的图表信息凸显出辛亥革命哪一伟大历史功绩?徐中约指出的问题在民国初年有什么表现?你认为这一问题的产生与辛亥年“微流血”革命又有什么内在的联系?

(3)据材料三,从革命党人的角度,孙中山在哪几个方面分析了1912年“让渡政权于袁世凯”的原因?

(4)结合所学知识,1924年1月召开的中国国民党第一次全国代表大会确立了怎样的政策方针?这体现出孙中山怎样的斗争精神?

材料一 明清之际,启蒙思想是当时资本主义萌芽在政治思想上的反映。这是一个对空谈心性的灾明理学末流进行批判、新旧思想观念激烈冲突的所谓“天崩地解”的时代,是在最广泛意义上开始探索新世界、设计人类社会新计划的所谓“天工开物”的时代。此时的启蒙思想家以各自的表现方式,比较全面地揭露了当时封建社会的腐朽黑暗和统治阶级的昏庸无道,批判了封建专制主义和各种禁锢人性的陈规与说教。这一时期,有的思想家提出了“自由私产”“夫私者,人之心也”“如服田者私有秋之获,而后治田必力”的主张,有的说“政教风俗,苟非尽善,即许庶人之议”,“必使治天下之举皆出于学校”,有的讲“法有可采,何论中西”,“寓通几(即哲学)于质测(即科学)”,倡导求实学风,对宋明以来“蹈虚空谈”的学风是一个否定。

——摘编自张华荣《明清之际早期启蒙思想简论》

材料二 中国近代启蒙是在民族救亡的大背景下发生的,由于知识分子的优患意识、危机意识的存在,外来思想输入中国后常常被赋予中国式的解释以达到政治目标,不可避免带有中国特点。即不同时代的启蒙思想和启蒙思想转变的内在理路,前者可划分为戊戌启蒙、辛亥启蒙和五四启蒙,后者可概括为传播现代理念、建构现代国家和塑造现代国民三个方面。从戊戌启蒙到五四启蒙都有近代欧洲启蒙的批判精神。然而,近代启蒙的遗产不是理性的实现,而是“工具理性”的实现,个人自由、解放服从于国家独立、富强,民族解放高于政治民主。清末民初,中国传统社会的观念、规范、制度还没有完全退出历史舞台,而现代社会的规范、制度还没有真正确立,这是一个"两头都不靠岸"的时代,启蒙者忽视了启蒙思想内在的复杂性和深刻性,但是启蒙的批判精神仍是当今中国社会发展所需的推动力量。

——摘编自杨全顺《中国近代启蒙思想演进的逻辑与特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清之际启蒙思想家提出的进步主张。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述中国古代和近代启蒙思想的共同作用。

材料一 中国的医药文明,自古以来就是中华文明的重要组成部分。商周时期,中国已建立医事管理制度,医巫分业、医疗分科。春秋战国以后,医学战胜了巫术。汉代的《黄帝内经》以阴阳五行学说解释人体的生理现象和病理变化,闻明人与自然的有机联系。张仲景的《伤寒杂病论》奠定了中医临床学基础。公元5世纪,医学教育体制创立,使医学教育逐渐由师徒、父子传授制,过渡到官办医学校的教育。在政府的鼓励下,在“不为良相,愿为良医”的思想指引下,读书人逐渐改变了“医为小技”的观念,这促进了中医学理论与技术的发展。明朝李时珍所撰的《本草纳目》是一部中医药学的总结性著作,被誉为“东方医药巨典”。

——摘编自李经纬《中医史》

材料二 自辛亥革命起,中医药学就被视为旧文化传统的一分子。医界有相当一部分人对中医持轻视甚至反对态度,主张用西医取代中医,认为中医落后于时代。1912年,北洋政府以中西医“致难兼采”为由,在新颁布的学制及各类学校条例中,只提倡西医专门学校而没有涉及中医。1929年2月,国民政府召开第一届中央卫生委员会议,通过了西医余云岫等提出的“废止旧医以扫除医药卫生之障碍案”,规定了6项消灭中医的具体办法,这就是历史上的“废止旧医案”。抗日战争后,政府对抗战中仅存的中医横加摧残....在审查制度下,绝大部分中医已无法继续开业。

——摘编自《历史上的中医废立之争》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括传统中医药学的特点并分析其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析传统中医药学在近代陷入困境的原因。

材料一 商人团体的兴起是明清社会经济转型期的一个重要特点。以地缘关系组合而成的商帮和以业缘关系组合而成的行会等组织具有很多的经济功能。明清时期的商人组织承担着市场交易中所需的信用与保证功能,并利用传统伦理道德对市场交易进行规范。商人组织还经常利用各种社会关系建立信息网络,收集市场价格、政府政策等信息并由此获利。一些商人组织规定,会员间及会员与其它商人组织间在工商业上发生纠纷时,须交由董事仲裁;如遇重大事情,便召集全体会员来共同评判,给出的处理意见具有一定的强制力。当时的商人组织在同政府的博弈中通过同盟抵制和抗争等手段,具有了一定的话语权。

——摘编自杨海滨、杜佳《明清商人组织与市场网络》等

材料二 商会是清末新政过程中产生的资产阶级工商业社团。1904年,清政府颁布《商会简明章程》,谕令在全国各省各埠设立商会,后来逐渐形成了总会、分会与会所的三级组织体制。据统计,苏州商务总会的首届会员多达40个行帮1056户:天津商务总会1905年入会者有32行581家。商会可以通过合法渠道表达自己的意见,商部规定:“如遇需索留难等事,倘有阻碍,该董事尽可直言指报,由商会处送交司务厅严办。”商会的内部构造一般由各业行会和新式企业的代表组成,处于领袖地位并能左右会务活动的主要是新式企业代表。商会开会时“务须开诚布公,集思广益,各商如有条陈,尽可各抒议论,稗择善以从,不得稍持成见。”上海商务总会规定,表决时“以可否孰多之数为准……倘事不便言明者,可用机密投筒法。”

——摘编自张海鹏《中国近代通史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清时期商人团体兴起的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出中国近代商会的特点。

材料一 中国古代学者关注天下兴亡与国家盛衰,追求在现实社会中建功立业。他们以学术研究为国家与社会服务,不做为学术而学术的纯理论研究。儒家总结上古圣人施政安民的理念,揭示“先王得位行道,经纬世宙之迹,而非托于空言”,成为学者从盛衰兴亡中探讨治国之道,实现经世致用的思想渊源。他们根据时代环境与社会现实的需要,针对治国兴邦的各种问题展开研究,以是否有益于世作为价值判断的标准,反映崇尚实际、注重实效的实用理性。

——摘编自庞天佑《论儒家思想与中国古代学者的人文精神》

材料二 中国文化发生过三次历史性融合。汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,这属于本土文化内部的综合提升。这是中国文化的第一次融合。第二次是中国文化与佛教文化的融合,属于东方文化的局部交流。随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘大师从印度带回佛教经典,开辟了传统秦汉文化与印度佛教文化的融合时代。由此形成了多姿多彩的中国佛教、精密深邃的佛教哲学,并对宋代理学和明代心学以深刻影响。这是中国文化的第二次融合。明代中期以来,西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。这是中国文化第三次融合的开始。

——摘编自李良玉《新文化的起源》

材料三 国学大师钱玄同主张“惟有将中国书籍一概束之高阁一法”,才能避免“中毒”,甚至要“剿灭”中国文化,“废灭汉文”,采用世界语言。“白话通神,红楼梦、水浒,真不可思议;古文讨厌,欧阳修、韩愈,是什么东西。”

——钱玄同

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代人文精神的特点及成因。

(2)据材料二,从文化区域的角度,指出中国文化三次融合的对象有何不同。

(3)据材料三,概括钱玄同在新文化运动中提出的基本主张,并谈谈你对此观点的看法。

材料一 朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。……中国近代(1840—1919)外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交现念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道……

——根据李敏《试论中国近代外交的转型》等文章改编

材料二 中华人民共和国六十年的外交历程,就是冲破各种阻力走向世界,与各种不同类型国家逐步建立友好合作关系的历史.

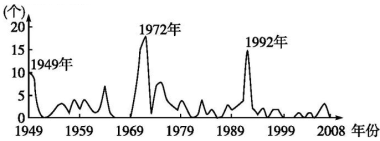

中华人民共和国成立以来,形成了1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰(见上图),到20世纪90年代后期,中国外交开始转型,其核心是由普通外交转变为大国外交,由弱势外交转变为强势外交,由消极被动外交转变为积极主动外交。

(1)根据材料一,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识评析中国近代外交转型的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识回答。请分析形成1972年建交高峰的国内外因素,并谈谈你对当今中国的外交转型有何建议。

材料一 从部族时代,进而至于封建时代,是从无关系进到有关系,这是统一的第一步。更进而开拓荒地,互相兼并,这是统一的第二步。这其间的进展,全是文化.上的关系。因为必先(一)国力充实,然后可以征服他国。(二)亦必先开拓疆土,人口渐多,经济渐有进步,国力方能充实。(三)又必开拓渐广,各国间壤地相接,然后有剧烈的斗争。(四)而交通便利,风俗渐次相同,便于统治等,尤为统一必要的条件。所以从分立而至于统一,全是一个文化.上的进展。向来读史的人都只注意于政治方面,实在是挂一漏万的。

——吕思勉《中国文化史》

材料二 1901年,梁启超首次提出了“中华民族”的观念,他认为“中华民族”是多民族融合的产物。1911年武昌起义爆发以,革命派迅速放弃了他们早先提出的“驱除鞑虏”的主张,而主张“五族共和”,建立一个独立、民主和统一的多民族国家。根据列宁的民族自决理论,中华民族的而民族自决是指反对帝国主义侵略,实现民族的独立和自由。九一八事变、华北事变后,《义勇军进行曲》问世,“中华民族到了最危险的时候,每个人被迫发出最后的吼声”的悲愤歌声,极大地激发了各族人民对中华民族整体的认同和爱国热情。

——郑大年《中国近代民族主义与中华民族自我意识的觉醒》《民族研究》2013年第3期

完成下列要求

(1)据材料一并结合所学知识,分析吕思勉所说“从封建时代的分立而至于统一,全是一个文化上的进展”的理由。

(2)据材料二概括近代中华民族的民族意识发展经历了哪几个阶段?并结合所学知识,分析抗战时期中华民族彻底觉醒的原因。

(3)综合以上材料谈谈对民族国家意识的认识。

材料一 辽上京有鲜明的契丹民族特色。其一是都城形态,上京城虽也具有类似唐长安城的三重格局,但皇城与汉城南北二城平行设置,整体呈“日”字形格局。南北城并列,体现了南、北分治的特点,皇城为皇帝和契丹贵族的居住区,汉城是汉族和回鹘等族居民的居住区,与契丹所实行的“南北分治”的南面官和北面官制度是一致的。

——郝红暖、吴宏岐:《辽、西夏、金都城建设对中原制度的模仿与创新——兼论唐、宋都城制度对少数民族都城之影响途径》

材料二 兴庆府的营建上可资参考的当有北魏洛阳城,当然更直接一点的就是唐时进一步扩建的东都洛阳城,此外,同时期宋的东京开封府和辽的上京临潢府等也值得考量。

——许伟伟:《西夏都城兴庆府建制小考》

材料三 金中都与金上京是金朝不同时期的都城,通过对二者都城形制的比较,可以揭示出女真人建立的金朝对中华民族历史文化的传承与发展。金王朝统治者从黑龙江金上京南下,力图取代宋朝建立大一统金王朝,他们徙都北京,修建了金中都。金中都遗址的考古发现证实,它已经具备了中华民族统一王朝都城的基本要素,正如范成大指出的,金朝“国之制度,强慕华风,往往不遗余力”。

——刘庆柱:《中国古代都城发展史与国家认同——关于“统一多民族国家”历史文化认同的考古学解读》

(1)阅读材料一并结合所学知识,指出辽都上京的形态特点是什么?该形态在政治制度上有何体现?为什么?

(2)阅读材料二概括西夏兴庆府的营建有何特征?

(3)阅读材料三并结合所学知识,指出金的中都建设有何特点?对政治制度建设有何影响?为什么?

材料一: “盖世有质文,则治有损益故礼随时变,而器与事易。既作契以代绳兮,又造纸以当策。……揽之则舒,舍之则卷。可屈可伸,能幽能显。若乃六亲乖方,离群索居……授笔飞书,写情于万里,精思于一隅。”

——晋书五十一卷《纸赋》

(1)材料一中的“造纸以当策”指什么?这种技术的出现对人类社会的发展产生什么影响?

材料二:造纸术西传过程一览表

时间 | 重大事件 | 时间 | 重大事件 |

793年 | 大马士开办造纸厂 | 1405年 | 由法国传入比利时 |

900年 | 造纸术传入埃及 | 1494年 | 传入英国 |

1150年 | 由阿拉伯人传入西班牙 | 1656年 | 传入荷兰 |

1189年 | 由西班牙传入法国 | 1694年 | 由荷兰传入美利坚合众国 |

——王连科《造纸术从中国走向世界》

(2)请指出材料二中一处明显的史实错误。结合所学知识,概括造纸术对欧洲历史发展的推动作用。

材料三:20世纪早期,中国三种纸张产值比重(%)

| 手工纸 | 国产机器纸 | 进口洋纸 | |

| 1913年 | 77.28 | 2.27 | 20.45 |

| 1923年 | 64.13 | 5.75 | 30.12 |

| 1933年 | 50.83 | 8.67 | 40.50 |

——摘自何百谦等《中国近代造纸工业史》

材料四:18世纪之后,欧洲各国造纸逐渐实现由手工劳动方式到机器操作过渡,提高了生产效率和质量……直到1881年中国第一家机器造纸厂才在上海建立。

——王连科《造纸术从中国走向世界》

(3)根据材料三,概括20世纪早期中国三种不同类型纸张产值的比例变化及其特点。根据材料四,并结合所学知识分析出现材料三这种变化及其特点的原因。