材料一

材料二 (秦朝初年)“法令出一”,“天下之事无小大,皆决于上”。

——《史记》

材料三 (明太祖)“罢丞相不设,析中书省之政归六部”。

——《明史》

材料四 (清人赵翼说)“国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便为宣召”。

——《檐曝杂记》

请回答:

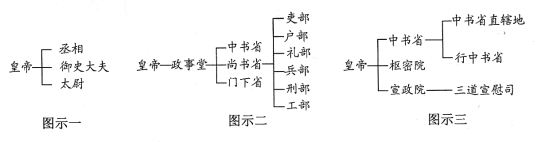

(1)根据材料一中的示意图,指出图示一、图示三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?图示二所示的政治制度的名称是什么?

(2)材料二中的“上”是指谁?他在地方上推行的行政制度是什么?你怎样认识秦朝中央集权制度的积极影响?

(3)明清时期是中国专制时代的晚期,材料三、材料四反映出这一时期君主专制制度有哪些新的变化?你怎样认识明清时期君主专制制度的消极影响?

“创新是一个民族的灵魂。”中国作为一个历史悠久的多民族国家,在政治制度创新方面多有建树,而且其体系之完备、经验之丰富、影响之深远都是世界上其他民族不可比拟的。

阅读下列材料,回答问题。

材料一

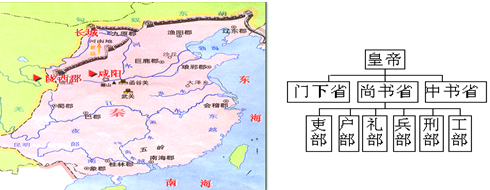

图一某朝郡县示意图 图二唐朝政府机构示意图

图三某朝行省示意图

材料二 (秦朝初年)“法令出一”,“天下之事无大小,皆决于上”。

——《史记》

材料三 (明太祖)“罢丞相不设,析中书省之政归六部”。

——《明史》

材料四 (清人赵翼说)“国初,承前明旧制,机务出纳,悉关内阁;其军事,付议政王大臣议奏。……雍正年间,用兵西北两路,以内阁在太和门外,儤直者多,虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之密者入直缮写。后名军机处。地近宫廷,便于宣召。”

——《檐曝杂记》

请回答:

(1)根据材料一中的示意图,指出图一、图三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?

(2)图二所示的政治制度的的创立有何作用?

(3)材料二中的“上”是指谁?你怎样认识秦朝中央集权制度的积极影响?

(4)明清时期是中国专制时代的晚期,材料三、四所反映这一时期君主专制制度有哪些新的变化?你怎样认识明清君主专制制度的消极影响?

材料一

材料二 今天下已定,法令出一。天下之事无小大皆决于上。

——《史记·秦始皇本纪》

材料三 (明太祖)罢丞相不设,析中书省之政归六部。

——《明史》

材料四 国初承前明旧制。机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便为宣召。

——赵翼《檐曝杂记》

请回答:

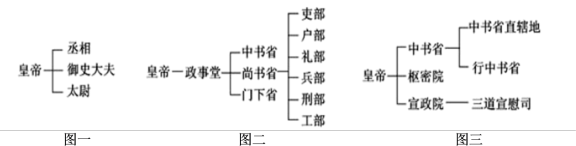

(1)根据材料一中的示意图,指出图示一、图示三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?图示二所示的政治制度的名称是什么?

(2)材料二中的“上”是指谁?他在地方上推行的行政制度是什么?你怎样认识秦朝中央集权制度的积极影响?

(3)材料三、四反映出明清时期君主专制制度有哪些新的变化?你怎样认识明清时期君主专制制度的消极影响?

材料一 近代以后,由于封建统治腐败、国力衰弱,中华民族陷入深重苦难。19世纪40年代初,区区一万多英国远征军的入侵,竟然迫使有80万军队的清朝政府割地赔款……那时的中国历史,写满了民族的屈辱和人民的悲痛。

——引自习近平《在庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼上的讲话》

材料二 是役后,日人资中国赔款以兴百政,培力既厚。俄、法、德以仗义归辽,责报殊奢,而中国复乖于应付,于是俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾,以互为钤制。中国乃不国矣。

——杨松《中国近代史资料选编》

材料三 毛泽东果断阻止了他们硬是要把已经为数不多的队伍往大城市的火坑里扔的固执做法。他……把愿意跟他走的人带进山里。毛泽东当时肯定没有意识到他这个决断对中国未来的特殊意义。

——陈晋《文人毛泽东》

(1)材料中发生在40年代的是什么事件?在政治上对中国造成什么影响?

(2)材料二中“是役”是指哪场战争?概括此役战败对中国造成的消极影响。

(3)在材料三中,毛泽东把“愿意跟他走的人带进山里”是什么事件?有何特殊意义?

材料一 董仲舒是有汉一代最有影响的思想家,在当时就有“群儒之首”的声誉,在中国文化史上,也占有重要地位……董仲舒学说的消极影响也是严重的……我们民族性格中的封闭自我,盲目自足,因循守旧,不思奋进等劣根性,都与之直接相关。

——冯天瑜等《中华文化史》

材料二 2013年12月23日,河北省董仲舒研究会成立大会在衡水市举行。几十年来,河北衡水市两县一直争抢“董子故里”。此事缘于董仲舒的故乡在今河北衡水市景县、枣强县两县的交界地带一说,普遍的说法是,董仲舒是现今景县董故庄村人,然而,董仲舒的石像则在与董故庄村相邻的枣强县旧县村,两县学者引经据典,各执一词。两县政府还围绕着“董仲舒”大搞文化投资,两县也很注重对自己境内董仲舒遗迹的保护,两县学者极力发掘“董仲舒文化”。有学者指出,河北衡水市景县、枣强县两县对“董子故里”的争论,体现了两县政府对文化的重视,这是一种独特的文化现象,对“董子文化”的保护和发掘极具意义。

请回答:

(1)材料一体现了史学界对董仲舒的两种不同评价,你比较同意上述哪一种看法?为什么?

(2)董仲舒具有怎样的历史地位,以至于河北衡水市两县争抢?

(3)当前很多地方都在争当历史人物的故乡和历史事件的发源地,我们应怎样看待这些现象?

材料一 五教之目:父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。

为学之序:博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

修身之要:言忠信,行笃敬,惩忿窒欲,迁善改过。

处事之要:正其谊不谋其利,明其道不计其功。

接物之道:己所不欲,勿施于人,行有不得,反求诸己。

—朱熹《白鹿洞书院揭示》

材料二 北宋先后在广州、杭州、明州、泉州、密州设立市舶司,南宋在广州、泉州和明州设置市舶司。市舶条法鼓励本国商人出海及外国商人来华贸易,确立了海上贸易领域国家与商人的共利分利机制……宋代市舶收入首次具有了财政意义,是陆上贸易所未曾有的。北宋前期,市舶收入在30-80万婚;北宋后期至南宋初,每年平均收入约为110万婚,绍兴二十九年(1159年)达到200万婚。史载,北宋境外“朝贡诸蕃”共42国,其中海路入宋者有30国,约占7300;南宋时,北方和西北诸国都与宋朝断绝了朝贡关系,保持朝贡关系的全部是海上诸国。……宋代海上丝路主导地位的确立是多种因素综合推动的,鼓励中外商人贸易的政策发挥了直接的推动作用,经济、技术、市场的发展则是更基本的推动因素。

—摘编自黄纯艳《变革与衍生:宋代海上丝路的新格局》

(1)根据材料一,结合所学知识,概括《白鹿洞书院揭示》所体现的理学思想,并分析宋代书院发展所产生的积极影响。(2)根据材料二,概括宋朝对外贸易的特点,并结合所学知识,从多个维度分析“宋代海上丝路主导地位确立”的成因。

材料一:蒙古帝国时期,成吉思汗让商人自由经商,“为地方行旅谋安,于诸大道中置卫士”,配给驿站一定数量的人和兽,以及食物、饮料等必需品。窝阔台通过征服战争,打通了东北亚到中亚的丝绸之路。“原来金山一带‘深谷长坂,车不可行’……窝阔台率军西行时‘始碎其路’”。1251年蒙哥设置别失八里行省,执掌西域的军政事务。

——摘编自孙秀君《论蒙古帝国时期蒙古人对陆上丝绸之路的贡献》

材料二:拿破仑战争加速了欧洲封建力量的衰落,传播了自由、平等、法治等启蒙思想。拿破仑战争的侵略性亦带来一个相对新鲜及持续增强的运动——民族主义,它的成长注定了一些国家的开始及另一些国家的结束.欧洲的版图亦在拿破仑时代后一个世纪发生了剧烈地转变。这种转变并非基于封地及贵族,而是是基于人文、民族起源和民族思想。拿破仑的遗产还有更深远的意义。18世纪末19世纪初发生的一系列战争,就波及范围而言,不仅是欧洲战争,也是全球性的战争。战争打碎了西班牙等一些全球帝国,法国革命激励下的拉美独立运动风起云涌。

——摘编自李化敏《近代德意志民族自我意识觉醒的文化路径》等

(1)据材料一并结合所学知识,概括蒙古帝国时期为维护丝绸之路的畅通采取的措施,并分析其历史意义。(2)据材料二,概括指出拿破仑战争的积极影响。

材料一:中国的传统文化自汉以来,是以儒学为中心的文化架构,一直被我们认为是世界上最好的文化,但是到了晚清出现千年未有之文化危机……从晚清开始,中国社会就是一个不断重建文化自信心的过程,这种文化自信心的建设包括物质层面、制度层面和精神层面。

——廖保平《铁屋里的大国突围》

材料二:在鸦片战争的整个过程里,中国以中世纪的武器、中世纪的政府、中世纪的社会来对付近代化的敌人。战争以严酷的事实暴露了这种差距,促使一批爱国知识分子在比较中思考。于是,在中国社会缓慢地发生变化的同时,出现了《海国图志》《瀛寰志略》等著作。……地理学中寄托了他们经世匡时的苦心,并标示了中国文化近代化的开端。可惜的是,在当时,对这两部意在醒世的著作予以最大注意的,不是中国人,而是日本人。

——摘编自《陈旭麓文集》

材料三:1840年以来,中国因外患而遭受的每一次失败都产生过体现警悟的先觉者。但他们的周围和身后没有社会意义上的群体,他们走得越远就越是孤独。甲午大败,“成中国之巨祸”,中国的民族具有群体意义的觉醒也因此而开始。这是近代百年的一个历史转机。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料四:清末倡导维新的人物,无一不受到西方的影响。真正了解西方文化,又能洞悉中国病源所在的为严复。……讲富强、救危亡,惟有用西洋之术。……今日之要政为鼓民力、开民智、新民德,实施的事项莫亟于废八股,即汉学、宋学、词章亦皆宜束之高阁。严复就物竟、天择、弱肉强食、优胜劣败、适者生存的原理,阐发救亡的论证。

——郭廷以《近代中国史纲》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,说明近代中国社会是如何从物质层面、制度层面、精神方层面来“重建文化自信心的”。

(2)根据材料二,概述19世纪中叶中国文化近代化开端的表现。

(3)根据材料三,分析19世纪末中国民族精神发生了什么变化,并结合所学知识分析产生这种变化的背景。

(4)根据材料四并结合所学知识,评价严复在维新理论宣传上的积极影响。

材料一 战国秦汉时期我国北方农作物栽培出现了一些新气象。根据《史记》、《汉书》等文献记载,从西域诸地传入的作物主要有首蓿、葡萄、石榴、胡麻(芝麻和亚麻)、大蒜、葱、胡桃(核桃)、胡豆(蚕豆)、豌豆等。另外一种重要的作物高粱(非洲高粱)也是大约四世纪前后从非洲经印度传入我国的。

——整编自吴存浩《中国农业史》

材料二 嘉庆年间,“浙江各山邑,旧有外省游民,搭棚开垦,种植包芦玉米……棚厂满山相望”。道光十三年,“各处山场只开十之二三,至道光三十年时已十开六七”。从嘉庆至光绪年间,在浙江多地的方志中,均有江苏、安徽、福建诸省农民“入境租山”种植玉米的记载。玉米“但得薄土,即可播种”,“足以济荒,而人畜兼资”。

——摘编自郑楠《美洲原产作物的传入及其对中国社会影响问题的研究》

材料三 粮食安全并不是一个新话题,党和政府始终把粮食安全当成首要任务来抓,用不足世界7%的耕地,养活了世界22%的人口。随着中国特色社会主义进入新时代,我国将粮食安全上升到国家安全的战略地位,形成了中国特色的粮食安全治理体系……2014年,“中国超级杂交水稻”百亩试验田平均亩产突破1000千克,这一技术的应用为人类消除饥饿作出了突出贡献。自2016年起,中国连续向亚非拉50余国提供紧急粮食援助,惠及上千万受灾群众。杨凌农业高新技术产业示范区在“一带一路”沿线国家和地区海外示范种植面积超过25万亩,技术成果示范带动超过450万亩,在温室技术、花卉种植等领域赢得国际社会的高度好评。

——摘编自赵磊《全球粮食安全与中国特色粮食安全治理》

(1)根据材料一,概括指出战国秦汉时期我国北方食物栽培的“新气象”。结合所学,从保障北方交通畅通的角度列举西汉政府为上述“新气象”出现所采取的举措。(2)根据材料二,概括清朝时期玉米在浙江种植的特点。结合所学,概述明清时期玉米引入对饮食生活带来的积极影响。

(3)根据材料三并结合所学,指出联合国为消除饥饿而成立的组织名称。概括“中国特色粮食安全治理”的主要内容,并分析其意义。

材料一 战国秦汉时期我国北方农作物栽培出现了一些新气象。根据《史记》、《汉书》等文献记载,从西域诸地传入的作物主要有首蓿、葡萄、石榴、胡麻(芝麻和亚麻)大蒜、葱、胡桃(核桃)胡豆(蚕豆)豌豆等。另外一种重要的作物高粱(非洲高粱)也是大约四世纪前后从非洲经印度传入我国的。

——整编自吴存浩《中国农业史》

材料二 嘉庆年间,“浙江各山邑,旧有外省游民,搭棚开垦,种植包芦玉米……棚厂满山相望”。道光十三年,“各处山场只开十之二三、至道光三十年时已十开六七”。从嘉庆至光绪年间,在浙江多地的方志中,均有江苏、安徽、福建诸省农民“入境租山”种植玉米的记载。玉米“但得薄土,即可播种”,“足以济荒,而人畜兼资”。

——摘编自郑楠《美洲原产作物的传入及其对中国社会影响问题的研究》

材料三 粮食安全并不是一个新话题,党和政府始终把粮食安全当成首要任务来抓,用不足世界7%的耕地,养活了世界22%的人口。随着中国特色社会主义进入新时代,我国将粮食安全上升到国家安全的战略地位,形成了中国特色的粮食安全治理体系……2014年,“中国超级杂交水稻”百亩试验田平均亩产突破1000千克,这一技术的应用为人类消除饥饿作出了突出贡献。自2016年起,中国连续向亚非拉50余国提供紧急粮食援助,惠及上千万受灾群众。杨凌农业高新技术产业示范区在“一带一路”沿线国家和地区海外示范种植面积超过25万亩,技术成果示范带动超过450万亩,在温室技术、花卉种植等领域赢得国际社会的高度好评。

——摘编自赵磊《全球粮食安全与中国特色粮食安全治理》

(1)根据材料一、概括指出战国秦汉时期我国北方食物栽培的“新气象”。结合所学,从保障北方交通畅通的角度列举西汉政府为上述“新气象”出现所采取的举措。(2)根据材料二、结合所学,概括明清时期玉米引入对饮食生活带来的积极影响。根据材料三并结合所学,概括“中国特色粮食安全治理”的主要内容,并分析其意义。