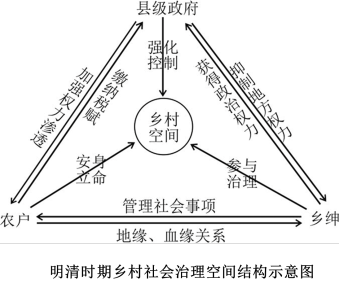

材料一

注:乡绅绝大部分是通过参加国家选举人才的官方考试而获得自身的特权地位,主要由及第未仕或落第士子、退休回乡或长期赋闲居乡养病的中小官吏、宗族元老等人物构成。

材料二 明清时期乡绅对乡村社会的管理

兴办学校书院、创办义学、培养人才、编修方志等事务。

协助地方政府办理税赋、治安等社会事务,在灾荒之年,为维护乡族利益,在自动出资救济乡民的同时,要求政府拿出举措——以减代赈、减免赋税。

担负组织祭祀、制定族规等宗族内部活动,维持着乡间社会的礼仪和秩序。

经常对地方诉讼、争斗事件进行公断和防护,维护乡村地区治安。

——摘编自解亚珠《明清白话小说中的乡绅形象研究》

(1)据材料一分析乡绅能够成为国家和乡村社会之间“双重代理人”的原因。

(2)概括材料一、二中乡绅参与乡村社会管理的表现,并结合所学分析其作用。

材料 国民经济和社会发展计划表 (部分)

| 时期 | 背景 | 主要任务 | 实施效果 |

| “一五”计划 (1953-1957) | 资本主义阵营孤立制 裁中国;国民经济恢复 与初步发展 | ? | 经济增长超额完成 |

| “八五”计划 (1991-1995) | 改革开放取得了很大 成就并进一步推进 | 集中精力把经济建设搞上 去, 深化经济体制改革 | 国民经济迅 速发 展, 人民生活水平 大大提高 |

| “十五”计划 (2001-2005) | 中国经济与国际逐步 接轨 | 充分发挥市场机制的作用, 逐步缩小地区间差距 | 经济快速发展 |

——摘编自马秀贞《五年规划对我国经济现代化的推进》和胡鞍钢《中国治国理政的重要方式:五年规划实践》

(1)材料中“一五”计划的“主要任务”是什么?

(2)结合所学分别指出“八五” “十五”计划期间推动国民经济发展的主要因素有哪些?

材料 晚清北京街道受战乱及财政状况恶化影响,长期失于修治,路况脏乱不平,不少人批评道: “道路之污秽不洁、倾仄难行者,以京师为最。”1898年,各国公使知照总理衙门,希望“将京城道路仿照西式,一律修整”,并声称如不亦理,将“自立公会,张议代修,自设巡捕,自收路税。”为避免路权旁落,变法期间,光绪帝谕令征集改造意见,主张西法者认为西式马路是富强的根基,主张古法者担心仿西法改造会扰乱礼制,有违伦理,最终皇帝采取中式石路与租界马路型制相结合。1902年清政府成立内城工巡局, “先修路,后巡捕及公共卫生”。1906年,工巡局合并至民政部下,路政进一步专责化并兼自来水、医院等公共工程。从1904年到1911年,共修整街道82条。修成后时人称道: “城中街道宽广,马路喧闻。近年建筑马路,四方通达,交通之具,旧惟肩舆骡车,近则马车、人力车咸备。文武衙署、大小学堂及王公府地、各国公使馆,错置其间,而市廛亦甚繁盛。”

——摘编自杨剑利《清末北京街道改造的兴起:论争与实践》

根据材料并结合所学知识,谈谈你对清末北京街道改造的理解。

材料一 1947年,美国政府提出《哈瓦那宪章》,依据其精神成立了关贸总协定,明确要求:大幅度削减关税和其他贸易壁垒,推行贸易自由化。1947年到1951年的“马歇尔计划”以后,美国和西欧打造资本主义国家内部的共同市场。同时,为避免日本因经济困难转向共产主义,美国向日本开放本国市场。1955年,美国帮助日本加入关贸总协定。

材料二 1974年,美国出台《1974年贸易改革法》,确定对进口物品一律征收10%的附加税合法。随后美国对欧洲航空、农产品等领域实行许可证制度、配额制度等手段进行制裁和限制,引发欧洲报复性关税措施。对日本钢铁业、彩电业、汽车业电子产品行业实施贸易保护。

——摘编自《千年贸易战争史——贸易冲突与大国兴衰》

据材料并结合所学知识,对美国不同时期的贸易政策加以阐释。

材料一 庚子之变,国家以乱民肇衅,外国连衡而入京师,朝廷自知内忧外患,相迫日急,非仅涂饰耳目,所能支此危局。故于西狩途中,首以雪耻自强为询……辛丑回銮以后,即陆续举办各项措施进行自救。

——摘编自[清] 岑春煊《乐斋漫笔》

材料二 自戊戌政变以后,清廷政治一度趋向反动,顽固派把持着中央政权,清政府的顽固守旧行为引起了各种政治势力的不满和反对。康梁维新派在政变后流往海外,成立保皇会,继续拥戴光绪皇帝,不少人在失望中走上武装反清的革命道路。以孙中山为首的革命势力在潜滋暗长,革命运动逐渐成为一股势不可挡的潮流。

——张海鹏、李细珠《中国近代通史卷5:新政立宪与辛亥革命》

(1)材料一中提及的“乱民肇衅” “外国连衡而入京师”分别指什么历史事件? 此后清政府采取的“自救”政策是什么?(2)据材料二并结合所学,指出“革命运动逐渐成为一股势不可挡潮流”的原因。

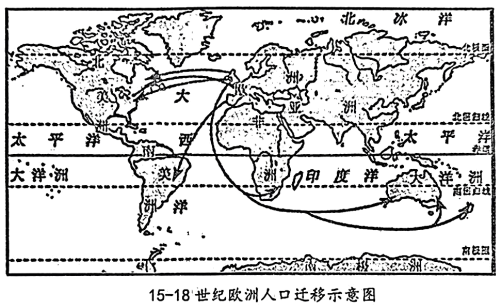

材料一

材料二 1960年-1974年亚非拉发展中国家迁入欧洲的人口(万人)

| 迁入地区 迁出地区 | 西欧和北欧发达国家 | ||

| 1960年 | 1974年 | 移民主要类型 | |

| 亚洲 | 40.0 | 202.5 | 劳工移民 |

| 非洲 | 47.5 | 170.0 | 劳工移民 |

| 拉丁美洲 | 22.5 | 45.0 | 劳工移民 |

——联合国《1950年以来国际移民的趋向和特点》

根据材料一、二指出不同时期人口迁移的方向,并结合所学知识说明理由。

材料 德意志帝国建立后,已经成为帝国宰相的俾斯麦根据当时的国际国内形势调整了德国的外交政策,推行所谓的大陆政策。有学者称,德国之所以采用大陆政策是因为德意志帝国从一开始就背负着一种法国抵押,“在将来,德国的每一个外交方面的敌人都可以无条件地指望法国的支持”。在这种形势下,俾斯麦政府选择了拉拢可能成为法国盟友的国家,使之不能复仇的政策来作为基本的外交路线。这一政策被一些学者称为“保守性的和平政策”或“保障和平的政策”。按照俾斯麦自己的话说,“如果法国不愿和我们保持和平,我们就必须阻止她找到盟友。只要没有盟友,法国就对我们构不威胁”。国际形势也有利于俾斯麦推行上述外交政策。俄、英、奥三国为争夺近东巴尔干地区一直矛盾重重,鉴于这些矛盾,三国都想保持与德国的友好关系,争取其支持。

1890年俾斯麦下台,德意志帝国在对外战略方面开始改弦易辙,继俾斯麦之后的卡普里维政府在德皇威廉二世的授意下,打出了“新路线”的旗帜,在国际战略方面开始滑离俾斯麦所制定的欧洲安全政策的轨道。威廉二世宣称:“巨浪在有力地冲击着我们的国门,并且催促着我们作为一个大国维持我们在世界上的地位,换言之,遵循一个世界政策。”1897年12月6日,比洛夫在帝国议会一次涉及对华政策的演说中对“世界政策”做了明确解释:“德国人让他们的一个邻国占有陆地,另一个邻国得到海洋,而只给自己留下天空,自命清高,这样的时代已经过去了。……总之,我们不想将他人挤到阴影中去,但是我们也需要阳光下的地盘。”

根据材料并结合所学知识,对德意志帝国的“大陆政策”与“世界政策”进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)材料一 公元前1000年左右,亚非等地就已经形成多个独立的棉花种植和纺织技术中心,并在区域范围内进行商贸流通,称“棉花部落”。1497年,达·伽马抵达印度,对这片土地开始了暴力掠夺。后来棉纺织品成为东印度公司重要的贸易货物。西班牙,葡萄牙、英国等欧洲强国在美洲侵占大量土地,靠着掠夺的财富,再到印度购买棉纺织品,作为“殖民商品”的棉花开始在欧洲大陆全面蔓延开来。

——摘编自张弛《长在树上的羊毛——细数棉花往事》

材料二

| 17世纪以前 | 英国的纺织业主要以毛纺织为主,人们很少知道棉布。 |

| 17世纪晚期 | 印度棉织品大量涌入英国,严重损害了英国国内毛纺织业制造商利益。 |

| 1700年 | 英国议会颁布法令: “绝对禁止印度、波斯和中国的印花织物输入”。这使 英国的工匠开始加大了对棉纺织品的仿造以便获取财富。 |

| 1765年 | 哈格里夫斯发明了珍妮纺纱机。 |

| 1785年 | 建成了第一个瓦特蒸汽机作为动力的鲁滨逊纱厂。 |

| 19世纪30年代 | 英国拥有全世界棉纺锭总量的五分之三,是棉纺织业最强有力的主宰者。 |

材料三 从其原料生产来看,种植棉花在拉美地区、埃及、英属印度以及后来的美国南部,而在棉花的采摘上,雇佣的是廉价的、甚至是无偿的非洲黑人奴隶,它们为以英国为主的欧洲地区供应原棉。

材料四 下表为英国棉纺织品出口市场的地区分布和变化(1820-1860年)

| 棉布(100万磅) | |||||

| 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | |

| 欧洲(除土耳其外) | 127.7 | 137.4 | 200.4 | 222.1 | 200.5 |

| 土耳其 | 9.5 | 40.0 | 74.6 | 193.9 | 357.8 |

| 美洲(除美国) | 56.0 | 140.8 | 278.6 | 360.4 | 527.1 |

| 美国 | 23.8 | 49.3 | 32.1 | 104.2 | 226.8 |

| 英属东印度 | 33.9 | 77.1 | 145.1 | 314.4 | 825.1 |

| 爪哇等 | 29.9 | 104.3 | 324.2 | ||

| 其它各国 | 29.9 | 58.9 | 214.7 | ||

| 合计 | 265.1 | 501.5 | 790.6 | 1358.2 | 2676.2 |

——以上皆根据杨松《近代英国棉纺织业发展研究》整理

(1)依据材料一分析新航路开辟前后棉花贸易的不同。(2)“不产棉花的英国却成为棉花帝国。”结合材料说明理由。

材料 在改革开放前的相当长一段时间里,商业广告曾被等同于欺骗、浪费、奢靡的“资本主义事物”。1979年6月25日《人民日报》刊登了四川宁江机床厂的广告,这是《人民日报》首次刊登推销产品的广告。反对意见则认为宁江机床厂的做法“是和有计划按比例发展国民经济的原则相违背的”。当年8月5日,《人民日报》以头版头条的形式指出:“现行的沿用了多年的机电产品分配办法有很大的缺陷……产销见面的试验,就是一种很有意义的改革。”1985年前后,上海的标志性建筑“国际饭店”顶楼,竖起了“东芝”的巨幅霓虹灯广告。此事被部分愤怒的市民形容为“鬼子进村”。为此,代表官方意见的《文汇报》和《解放日报》刊文指出:“既然我们允许和欢迎外商贸易来往和做广告,既然国际饭店顶端是可以做广告的地段,那又为什么非不给人家做呢?”

——摘编自2006年黄升民、丁俊杰、刘英华主编的《中国广告图史》

概括指出材料所蕴含的历史信息,并结合时代背景加以阐释。小五铢,大历史

材料 汉初经济凋敝,为增加市场上货币的流通量,汉高祖刘邦打破秦朝铸币权的统一,“令民铸钱”。文帝时,吴王刘濞和大夫邓通因“吴邓氏钱布行天下”而“富埒天子”“财过王者”。

公元前129年,汉武帝开始了反击匈奴的战争。在此期间,先后六次进行币制改革。公元前118年,诏令各郡国铸“郡国五铢”,钱面篆书“五铢”二字,重如其文。但郡国五铢钱质量低劣,民间盗铸之风盛行。公元前113年,“专令上林三官铸”,禁止郡国和私人铸钱。三官五铢钱铜质紫红细腻,整体精致光洁,外廓坚挺匀称,“唯真工大奸乃盗为之”,从此成为流通全国的统一货币。

公元前60年,西域都护府设立后,西域被正式纳入中国版图,五铢钱不仅成为西域地区统一使用的货币,也是丝绸之路沿线国家地区流通使用的主要货币,发行数量大、分布范围广。此外,五铢钱所展示的文化艺术,如文字、形制、币材及其背后所隐含的民族文化等,很快被各国熟识、欣赏、模仿乃至不自觉地融入自己的文化体系。

——摘编自石俊志《五铢钱制度研究》

结合材料,以“五铢钱与汉王朝的面孔”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)